行政立法是指行政权中的立法规行为,是附属立法权。前者而言突出了代议制机关的最高性,表明行政机关所行使的行政立法权仅处于补充或次要地位,其所享有的行政立法权仅来源于代议制机关因社会管理所需在某一特定领域的授予。而后者则从行政立法权的行使效果入手,立法权的唯一性使得行政机关仅得基于授权法的明确规定方能在授权范围进行行政立法。......

2025-09-29

(一)必要性原则的基础内涵

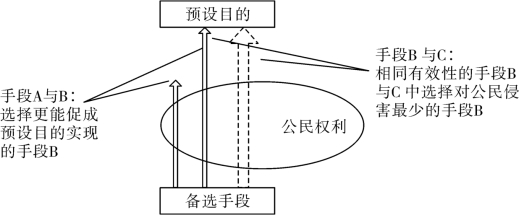

传统“三阶”比例原则的核心内涵之一,必要性原则理论,由“相同有效性”与“最小侵害性”两项衡量标准共同构成。其主要强调国家权力基于目的正当性(形式正当)而对公民的自由及权利进行限制时,限制手段的选用必须具备基本理性。即手段除有助于目的之达成外,国家机关应首先划定合理范围并从中挑选出所有有助于促成目的实现的多样化手段,其次在所有能够以同样有效性促成目标实现的手段中,选择对于公民自由与权利侵害最小的手段适用之。必要性原则中手段选用逻辑如下图所示(图4-2[14])。需要指出的是,必要性原则适用阶段,其考量重点仅限于备选手段间有效性比较——何种手段能够促成预期目的的实现,及同样能够实现目的的手段间哪一手段对公民自由与权利侵害最小。而必要性阶段所预选的手段所需成本则将作为均衡性原则考查的“成本投入”,与立法目的所欲实现的公共利益进行比较衡量。[15]正如前文所述,整体而言比例原则是一种循环性考量过程,国家机关在其规制手段选用过程中,所有备选手段均须经过妥当性、必要性、均衡性考量反复验证,并经由手段的选用最终形成国家行为启动的实质正当。

图4-2 必要性原则中手段选择适用逻辑演示图

从目前各国对于比例原则的适用或解释来看,虽然各国或地区由于历史文化背景、法律传统等原因的影响,在比例原则的具体适用中往往对其进行本土化改造,但国家权力行使的手段与目的间必要性关联仍为各国比例原则实践考察的重要一项。如在英国1991 年德弗雷塔斯一案中,枢密院援引加拿大判例法采用比例原则作出判决,并根据其概括出“三阶分析标准”(Threefold Analysis of the Relevant Criteria)对比例原则的内涵加以实践。该标准第一项强调只有基于足够重要的立法目的方能证实对公民基本权利进行限制具有正当性,第二项则强调手段必须能够促成目的之实现且与目的理性关联,第三项被用以限制公民自由与权利的手段仅限于为达成目的之必要性范围内。[16]可见,在英国对于比例原则的适用中,虽然相较于传统“三阶”比例原则的妥当性、必要性、均衡性三项要求,“三阶分析标准”对其适用顺序及相关性衡量范畴进行了相应调整,但必要性原则仍作为目的与手段理性连接的关键因素被置于该标准的核心位置。同样,欧洲法院对于比例原则的适用亦确立了以手段必要性考量为核心的两级标准。首先,适用性及适当性的衡量,即选用的手段是否适用并有助于目的实现;其次,考察选用的手段是否为实现目标所必需的手段,这一阶段主要衡量是否存在同样能够达成目标但对公民基本权利侵害更小的措施,及为解决问题的措施是否对公民个人形成过重负担。上述对于必要性原则的内涵释义虽然主要来源于司法判例中对于比例原则适用解析,但其形成的必要性原则审查标准反过来亦成为国家机关的权力行使手段选用理性的基本出发点。

(二)行政立法余地[17]内必要性原则的适用逻辑(https://www.chuimin.cn)

比例原则作为宪法层面的适用原则,不可避免地将对包括立法权在内的国家机关权力行使进行规范。然而在此过程中如何能够有效应对立法权较为广泛的手段选用自由,即立法余地下必要性原则的适用标准及界限有待于进一步明晰。立法余地是指:在宪法对于立法权的规范与约束下,立法者所享有的自由形成与自由决定的空间。[18]而我国宪法明确规定,行政机关能够在授权法规定的授权目的、事项内容、事项范围、授权时限内行使授权性立法权。由此使得行政机关作为行政立法权的行使主体亦享有一定范围的“手段选择余地”,即行政机关可根据授权法的规定在授权的事项范围内,根据授权立法之目的与上位法的规定自主选择能够促成目的实现的手段。在此需要指出的是,虽然依照“授权明确性”原则,授权法应当在其授权规范中对授权目的(授权性立法的目的)予以明确,但由于我国《立法法》等的模糊授权,使得行政机关一定程度上亦享有“目的设定余地”,此亦从侧面证实妥当性考量中目的正当性审查具有重要意义。

从各国实践来看,以必要性原则对立法者的立法余地进行审查往往是各国比例原则适用难点。如作为典型案例被反复探讨的1986 年加拿大最高法院“爱德华兹图书艺术有限公司”(R.v.Edwards Books and Art Ltd)一案中关于立法余地内如何认定“最小侵害性”手段的争议。[19] 虽然上述案例从国家权力功能分配的角度,强调司法权对于立法余地的有限干涉,然而与代议制机关所行使的立法权本身所具有的民主正当性不同,行政机关所行使的行政立法权基于其行政主导立法程序及行政管理事项内容,必须对其进行较为严格的比例原则考量。

目前在我国包括宪法在内的有关宪法性文件中,较少对于行政立法规制手段范畴进行限制。如《立法法》第八条有关“法律保留”事项的相关规定,依照第八条第五项的规定不得选用涉及“对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚”;《立法法》第八十二条第六款地方政府规章“减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务”的禁止性规定;《行政许可法》第十五条地方性法规、省级政府规章行政许可设定的有关禁止性规定,等等。总体来看,包括《立法法》在内的法律法规涉及行政机关应如何选择限制性手段的相关规定过于笼统,仍使得行政机关在行政立法中享有基本上不受限制的规制手段选用自由。

虽然,由于行政立法授权范围的广泛性,使得因其具体涉及事务领域、权利类型的不同,难以在授权法中为其确定严密且统一的手段选用的必要性衡量标准,但实务中仍可从必要性角度出发为行政立法选用规制手段提供基本逻辑。即由于“手段选用余地”仅在所欲限制的利益与所欲达成的利益间能够基本平衡时方才产生,因此预先将行政立法划分为法益均衡的若干类型,是行政立法中手段适用必要性衡量及达成的逻辑前提。这是因为,从立法余地的形成本质而言,立法本身即为立法者对于经由宪法规范确认的各种利益进行权衡的过程,而根据阿列克西的“权衡法则”:某一原则不被实现或被侵害的程度越高,则(与之相冲突的)另一原则实现的重要性也应该随之越高。[20]只有当相互权衡的两个利益基本匹配时,立法者对于这两个利益的衡量才具备宪法规范的允许性,在此范围内立法者得以享有“权衡余地”,即自主抉择的空间。

将行政立法手段选择必要性的衡量前提,定位于行政立法所欲实现之目的与所将限制的公民自由权利,目的之设立与自由权利间相对等的类型化匹配,使得在此基础上发展出一整套手段必要性判定标准并将其应用于个案考察成为可能。但总体而言由于我国目前并无涉及抽象行政行为的行政诉讼且立法审查往往流于形式,行政立法规制手段适用的必要性仍然较难达成。

相关文章

行政立法是指行政权中的立法规行为,是附属立法权。前者而言突出了代议制机关的最高性,表明行政机关所行使的行政立法权仅处于补充或次要地位,其所享有的行政立法权仅来源于代议制机关因社会管理所需在某一特定领域的授予。而后者则从行政立法权的行使效果入手,立法权的唯一性使得行政机关仅得基于授权法的明确规定方能在授权范围进行行政立法。......

2025-09-29

但目前地级行政区环境行政立法规定下的部分环境利益与负担难以维持合理平衡。显然各地级行政区政府根据本行政区环境状况理性科学地确定环境行政立法优先顺位,是保证环境整体利益提升及公民个人环境利益实现的前提条件。地级行政区环境行政立法中,行政机关与公民共同面临特定领域集中性负担超额困境。......

2025-09-29

结合上述分析,本书所指“行政立法”为行政机关依照法定权限制定的具有普遍约束力的非针对具体事项的“行政命令”。从目前查阅的资料可知,有关行政立法概念的界定明显存在静动态视角的区分。......

2025-09-29

对于地级行政区环境行政立法,不仅要求其所制定的政府规章应符合授权法的规定,而且必须立足并实质性增进环境公共利益。然而对照2015 年修改后的《立法法》,虽然第八十二条对地级行政区环境行政立法权的授权目的、授权内容、授权范围进行了规定,但以行政立法授权明确性原则对该授权条款分析仍可以发现若干问题,与形式性备案审查制度相结合,共同造成因立法权限不明而导致的地级行政区环境行政立法目的正当性不足。......

2025-09-29

然而地级行政区环境行政立法中,本身作为“规制手段”并以行政规制为主要内容的环境行政立法则因其授权法性质,使得地级行政区政府具备相当范围的自由裁量权,并能够基于行政立法权的行使直接对规制相对人的环境利益负担产生分配效力,由此目的超越手段成为地级行政区政府环境行政立法妥当性的首要考量。因此在行政立法的过程中将目的正当性考量作为行政立法权行使正当的关键表征,并在妥......

2025-09-29

作为我国法律体系重要组成部分的地级行政区政府环境规章,在对其立法目的正当性的考量中,仅以“环境公共利益的增进”这一定性标准为依据显然不具有实际操作性。地级行政区环境行政立法目的正当性的考量须借由其所处法律体系层级予以明确。首先,整体性视角要求地级行政区政府避免其所制定的环境行政立法规范冲突。......

2025-09-29

地级行政区环境政府规章中职权立法的泛滥与广泛存在的法律工具性认知密切相关,过分强调地级行政区环境行政立法权的职权主义属性,无疑更加重地级行政区政府将环境规章视为管制工具的倾向。现阶段地级行政区政府的职权主义属性认知,导致行政立法内在行政管理事项内容超越外在的法律形式占据优势地位,忽视法的价值理性考量,环境立法规制手段的可行性与最小侵害性均未达成必要性限度。......

2025-09-29

总体而言,我国关于比例原则的研究成果较为丰富,现有的研究主要集中于法学、经济学等领域。同时,比例原则自诞生之初即蕴含的深层次理论根源,促成众多学者围绕比例原则的正当性基础、利益衡量等对其进行深入研究。比例原则的应用研究实践中比例原则主要是作为一种规范或审查标准对国家公权力的行使予以限制,而对比例原则基础理论加以研究的最终目的,在于能够有效规范具体领域中国家权力正当行使。......

2025-09-29

相关推荐