地方立法权扩容后,在理论及实践双重意义上地级行政区环境行政立法已成为我国立法体系及法律体系的重要组成部分,并被地级行政区政府视为履行环境保护职责的重要可行性手段,呈现出远超其他两类授权事项的立法高潮。再次,从地级行政区环境行政立法的结果来看,经由法定程序制定的有关环境保护事项的政府规章方能称为环境行政立法,其他规范性文件则非环境行政立法的范畴。......

2023-08-03

地级行政区政府制定的环境行政立法作为我国法律体系的重要组成部分,纵向而言基于其行政区划层级,有别于国家层面部门规章及省级行政区划的政府规章,横向而言则因制定主体及授权立法性质差异,与同级人大制定的地方性法规存在当然界分,显然地级行政区环境行政立法的授权事项及规范内容应具有特殊性与区别性。然而目前,地级行政区环境行政立法与地级行政区人大立法、省级行政区行政立法间,不仅所涉环境保护事项大量交叉,且部分地级行政区环境规章与其他类型法律规范内容重合度较高,地级行政区环境行政立法与其所处的法律体系位阶部分脱离。

(一)与地级行政区人大立法重合权限不明

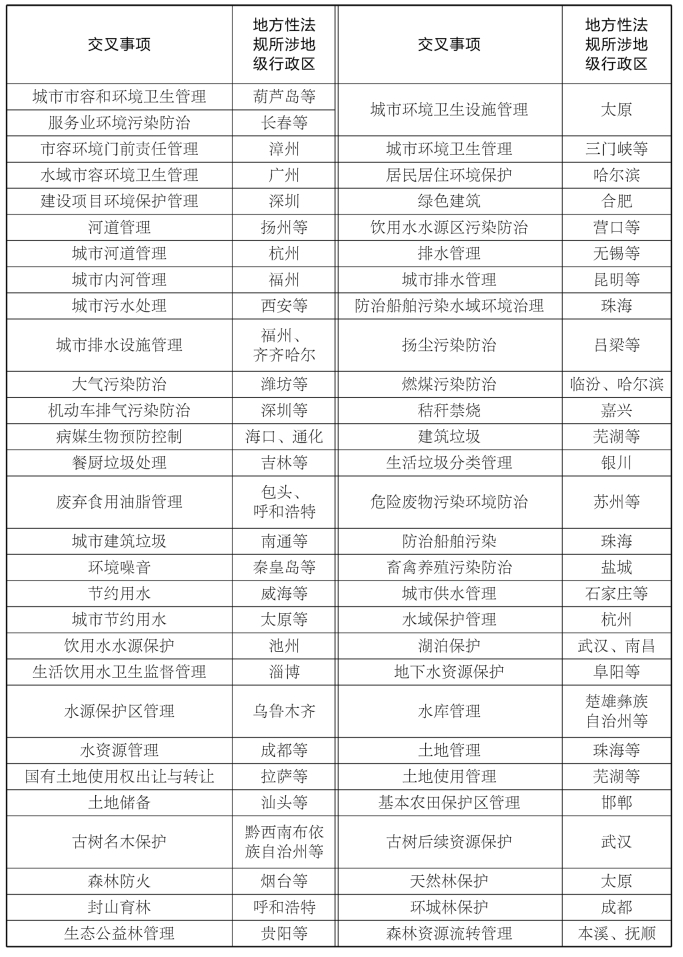

代议制机关——地级行政区人民代表大会及其常务委员会,与行政权力行使机关——地级行政区政府,两者的立法权行使基础差异显著,立法事项权限范围应明确区分。但目前地级行政区政府规章与人大立法间,环境保护事项大量混同(见表1-6)。根据笔者统计,地级行政区环境行政立法所涉环境保护事项约为250 项,其中约100 项与地级行政区人大的环境立法相互重合,[11]而部分地级行政区更呈现出同一环境保护事项政府与人大反复立法的状况,如《哈尔滨市城市居民居住环境保护条例》(2001 年6 月实施)与《哈尔滨市居民居住环境保护办法》(1993 年12 月实施)。针对同一环境保护事项的立法形式可选择性,使得环境行政立法授权边界呈开放状态,地级行政区环境行政立法目的正当性难以达成。

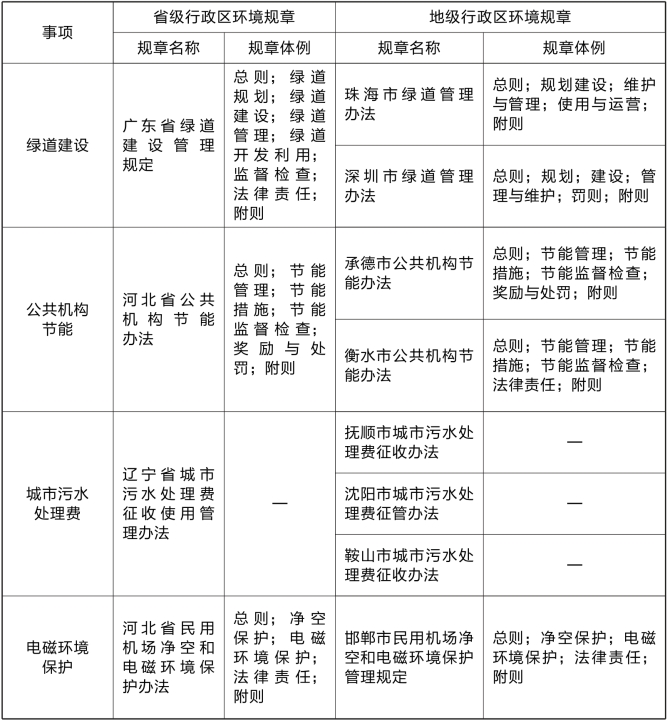

表1-6 地级行政区人大与政府“环境保护”立法交叉事项梳理表

续表

地级行政区人大立法与政府行政立法事项的高度重合性,损害了我国既定的法律效力位阶,增加了法的不确定性。在我国地方立法权公共参与制度尚未健全的现状下,立法事项的类同,为地级行政区政府提供通过人大立法确认自身利益的可能途径,不仅影响政府规章的权威性与有效性亦增添人为干涉立法的风险,立法权与行政权间难以合理地分工协作。

(二)与省级行政区行政立法重合内容堆叠

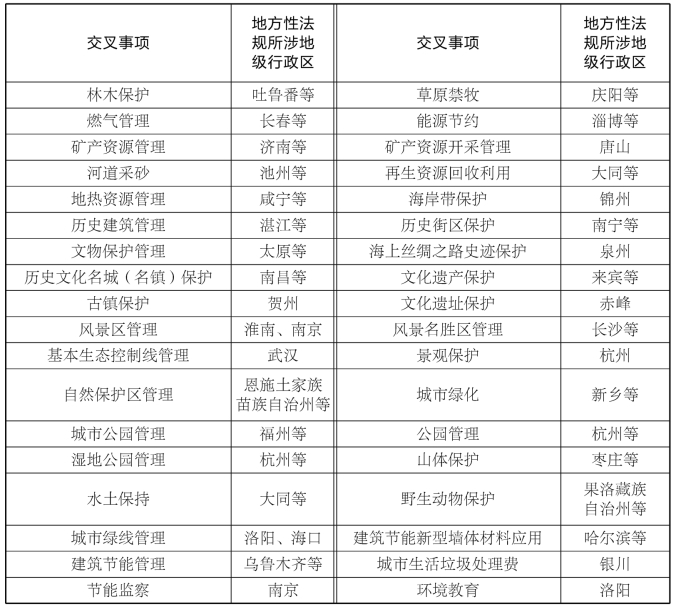

在我国,省级行政区划作为最高级别的行政区,统辖其区域范围内政治、文化、经济及社会公共服务等若干事务,显然省级政府制定的政府规章在本省行政区划内具有普遍法律效力。然而实践中部分省级行政区环境行政立法,与其所辖地级行政区政府规章内容相重合。从目前统计情况而言,我国28 个省、自治区中,包括山东、安徽、河北、江苏等在内的十个省、自治区均存在不同程度的重复立法(见表1-7),这些政府规章不仅立法体例极为相似,且规范内容及条款设计基本相同。

表1-7 省地两级行政区“环境保护”立法重复事项及规章梳理表

续表

续表

续表

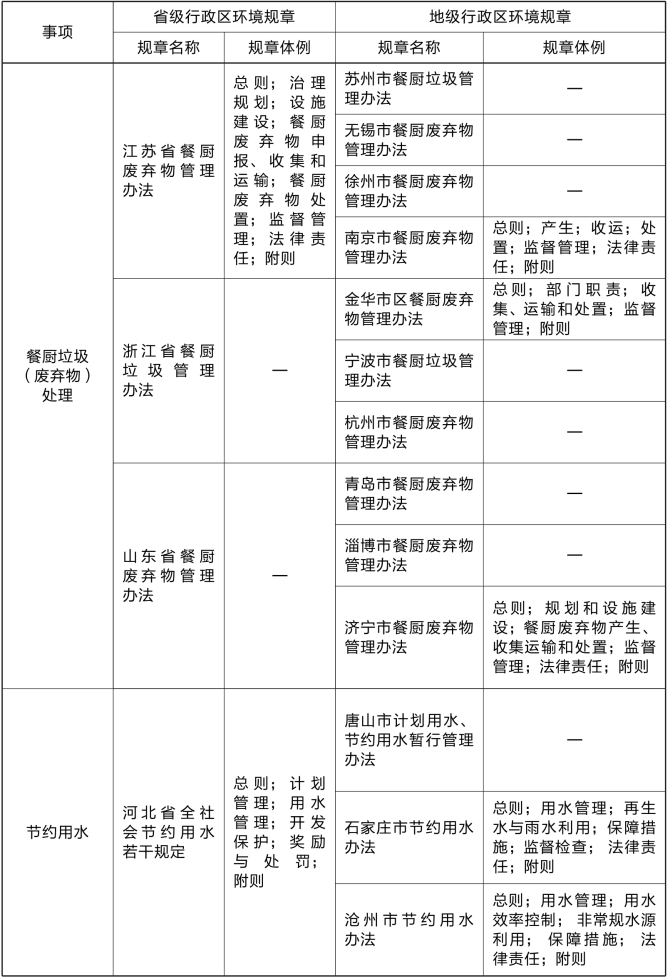

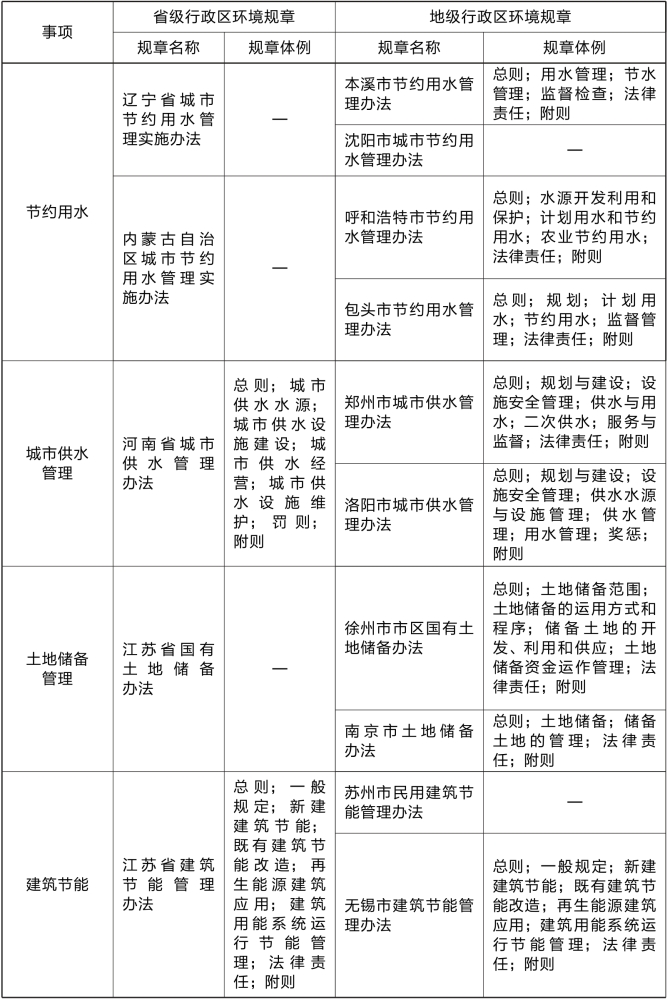

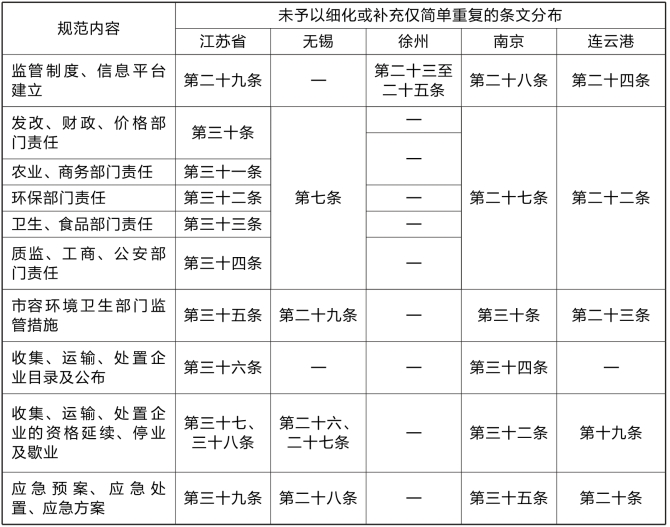

部分省、地级政府环境规章文本虽未明确设定章节,但其规范内容仍大范围雷同。以江苏省为例,2011 年3 月江苏省政府发布《江苏省餐厨废弃物管理办法》,随后无锡市、徐州市、南京市、连云港市政府相继对餐厨废弃物管理作出规定,并分别于2011 年8 月、2014 年2 月、2015 年5 月、2017 年9 月出台《餐厨废弃物管理办法》,但上述四部政府规章并未超出《江苏省餐厨废弃物管理办法》的规制范围,且并未对其进行必要细化或补充,大部分条文仅为省级规章的简单重复(见表1-8)。

表1-8 江苏省与无锡、徐州、南京、连云港市《餐厨废弃物管理办法》条文对照表

续表

大量重复条款的存在,使得环境行政立法成为地级行政区政府选择性实施上位法的合法途径——选择性细化环境事务管理措施以利于执行,却忽视权限限制性规定,如《徐州市餐厨废弃物管理办法》对《江苏省餐厨废弃物管理办法》规定的“台账制定”“联单制度”等详细规范,而“保障餐厨废弃物资金投入”的政府责任却缺乏法律固化。省级行政区与地级行政区政府环境行政立法的内容重叠,不仅造成立法资源浪费且使得地级行政区政府规章成为政府管理的执行工具,混淆行政立法权应然的权利保护功能。

(三)地级行政区间环境行政立法重合特色匮乏

地级行政区环境行政立法不仅与同级地方法规事项重合导致立法权限难以区分,与所属省级行政区环境行政立法内容重合导致选择性立法与重复立法并存,且各地级行政区间立法事项亦大量雷同,对区域性环境问题缺乏关注。作为“地理环境背景上所划定的政治空间”[12],各地级行政区往往因其区域范围内特定的自然地理特征而呈现出不同环境问题,然而目前各地级行政区政府并未根据此种特殊性,开展创新性或针对性立法,大多数立法仅围绕普遍性环境问题展开。

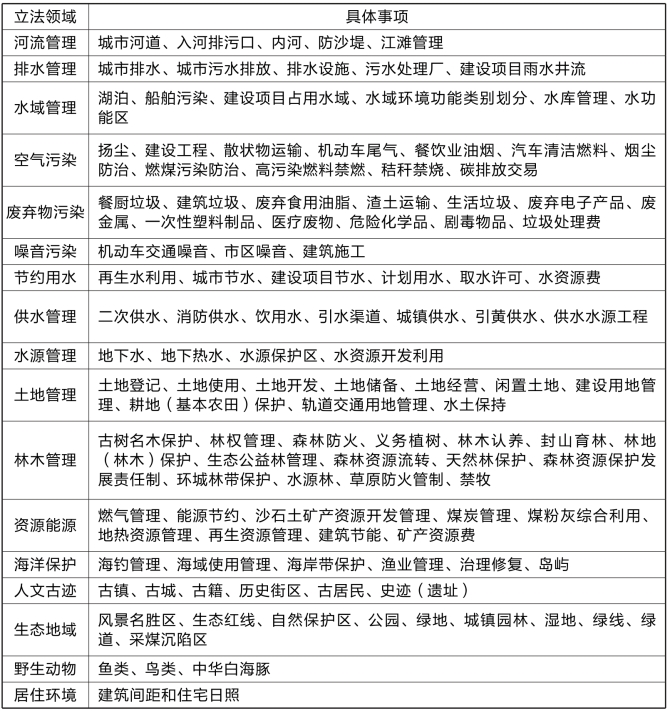

仔细分析不难发现,各地级行政区环境行政立法经常针对固定类型环境问题,围绕其不同侧面发展出种类繁多的立法事项。以“环保事务”类规章为例,各地级行政区环境行政立法可归纳为河流管理、排水管理、水域管理、空气污染、废弃物污染、噪音污染、节约用水、供水管理、水源管理、土地管理、林木管理、资源能源、海洋保护、人文古迹、生态地域、野生动物、居住环境等基本类型(见表1-9)。其中生态地域、人文古迹类因涉及各地具体自然保护区、风景名胜区、古迹遗址等而具有明显区域性特征,其他事物类型如河流管理——江滩(武汉)、长江岸线(南京)、黄河风情线(兰州);水域管理——松花湖(吉林)、龙湖(郑州)、东湖(武汉);海洋保护——船舶污染防治(唐山)、海洋生态环境(宁波)、海钓(舟山);资源能源——地热(邯郸、营口等);生态地域——采煤沉陷区(抚顺)、生态红线(武汉)、湿地(贵阳等);野生动物——鸟类(本溪)、鱼类(本溪)、中华白海豚(厦门);居住环境——建筑间距(沈阳等);林木管理——生态公益林(杭州)、天然林(黄冈);供水管理——引黄供水(淄博)等事项为针对区域性环境问题确定,相应的地级行政区政府规章具有显著地方性特色。大量地级行政区环境行政立法均指向基础领域。

地级行政区环境行政立法事项的较多重合,间接表明地级行政区政府超越立法目的——增进环境利益,对立法本身予以过度关注。该种立法倾向下环境行政立法潜存沦为地级政府功绩彰显工具的高度风险,而较短时间内大量重复性立法集中出台,更严重影响法的权威性与威慑力。

表1-9 地级行政区环境行政立法“环境事务规定”类事项分类表

有关比例原则视角下地级行政区环境行政立法研究的文章

地方立法权扩容后,在理论及实践双重意义上地级行政区环境行政立法已成为我国立法体系及法律体系的重要组成部分,并被地级行政区政府视为履行环境保护职责的重要可行性手段,呈现出远超其他两类授权事项的立法高潮。再次,从地级行政区环境行政立法的结果来看,经由法定程序制定的有关环境保护事项的政府规章方能称为环境行政立法,其他规范性文件则非环境行政立法的范畴。......

2023-08-03

[33]3.行政立法权性质研究在地级行政区环境行政立法大规模无序膨胀的现状下,探讨环境行政立法权的性质关系到行政权行使边界、立法权限配置、立法权与行政权关系等众多问题。与行政立法权性质的认识密切相关的是行政立法权的分类问题。行政手段妥当性之达成必然以目的正当为前提,然而与传统行政不同,行政立法权行使中行政机关享有范围宽泛的“立法余地”,立法目的正当性难以经由法律授权预先证明。......

2023-08-03

对于地级行政区政府而言,意味着在有关“环境保护”事项管理中有权根据《立法法》的规定,享有环境行政立法的先行立法授权。然而,目前有关地级行政区环境行政立法的概括性授权规定却使先行立法权设置目的难以达成,更为行政权力遁入立法权提供了可能渠道。根据《立法法》第八十二条第五款的规定,地级行政区环境行政先行立法的授权事项内容、事项范围、授权时限均缺乏明晰界定。......

2023-08-03

总体而言,我国关于比例原则的研究成果较为丰富,现有的研究主要集中于法学、经济学等领域。同时,比例原则自诞生之初即蕴含的深层次理论根源,促成众多学者围绕比例原则的正当性基础、利益衡量等对其进行深入研究。比例原则的应用研究实践中比例原则主要是作为一种规范或审查标准对国家公权力的行使予以限制,而对比例原则基础理论加以研究的最终目的,在于能够有效规范具体领域中国家权力正当行使。......

2023-08-03

作为我国法律体系重要组成部分的地级行政区政府环境规章,在对其立法目的正当性的考量中,仅以“环境公共利益的增进”这一定性标准为依据显然不具有实际操作性。地级行政区环境行政立法目的正当性的考量须借由其所处法律体系层级予以明确。首先,整体性视角要求地级行政区政府避免其所制定的环境行政立法规范冲突。......

2023-08-03

(一)地级行政区环境行政立法的行政机关程序性主导目前地级行政区政府主导环境行政立法已成常态。而依照第十条第三款规定,公众能够对地级行政区环境行政立法提出立项申请建议。地级行政区环境信息缺乏公开,公民难以获得与环境行政立法密切相关的基础性信息。......

2023-08-03

对于地级行政区环境行政立法而言,地级行政区政府在规制手段选用上往往陷入一种“极度严格的规制要求将自动实现所欲的目标”的信念。另一方面,对于地级行政区自主性立法及先行立法权的行使而言,“由上至下”建构主义立法模式下地方政府缺乏自生性法治观念。......

2023-08-03

依照《地理区划与规划词典》的解释,地级行政区为介于省级与县级之间的行政区域,包括地区、地级市、自治州、盟。对于同样属于行政区划术语的“地级市”而言,其主要指处于地级行政区划层级的市。因此,当前地级行政区划范畴包含地级市、自治州,能够与《立法法》相关规定维持一致并得以衔接。......

2023-08-03

相关推荐