领导的管理价值观也属此类偏见。在关联2中,归因导致相应的行为反应。超级领导的起点是有关员工的一系列正面观点,例如Y理论,超级领导要求领导自我示范给其他人。超级领导还须与员工进行自我期望的正面沟通,对于自我领导的进步给予回报,并将自我领导设定为单位理想文化的基本组成部分。......

2023-08-02

情境理论又称权变理论或随机领导模式,是在20世纪50年代末提出的,此后获得迅速发展。目前领导有效性理论在西方占统治地位。情境理论与素质理论、行为理论的差别,正如一个著名的公式,即领导=f(领导者·被领导者·环境)所反映的,不再局限于从领导者本身去研究领导的有效性,而是将视野扩展到一定的自然环境、社会背景上去认识问题。“情境”一词,泛指气候、地理、政治危机、战争、职位高低、群体大小、被领导者各方面的情况,乃至于宗教、信仰等领导者必须面对的多种因素与条件。情境理论认为,领导的有效性不仅决定于素质与行为,而且受到领导者所处的工作环境的制约,严格地说是三方面因素的动态组合和综合效应。

主要的情境理论依提出的时间先后为序,有以下几种:

1.连续带理论

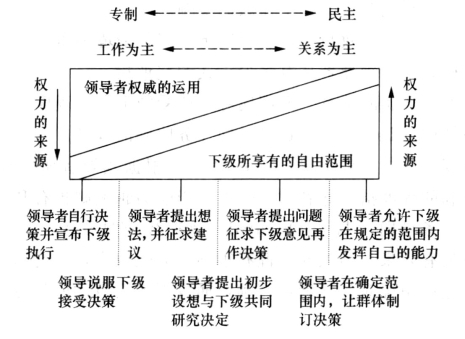

连续带理论,亦称领导方式连续统一体理论或领导方式连续流理论。该理论是美国管理学家R.坦南鲍姆(R.Tannenbaum)与W.H.施密特(W.H.Schmidt)于1958年提出来的。

领导方式连续带理论认为,领导方式是一个连续变量,从“独裁式”领导方式到极端民主化的“放任式”领导方式之间,由于领导者权力同下属权力不同的结合而形成多种领导方式。这多种领导方式构成一个连续的统一体或称连续带。在这个领导方式连续带中,坦南鲍姆等人列举了7种有代表性的模式:①上级作出并宣布决策;②领导者“销售”决策;③领导者提出计划并允许提出问题;④领导者提出可以修改的暂定计划;⑤领导者提出问题,征求意见,然后作出决策;⑥领导者规定界限,让下属的群体作出决策;⑦领导者允许下属在领导者规定的界限内行使职权。按领导方式的性质将其归为四种类型,具体内容如图12-6所示。

图12-6 领导行为的连续统一体

上述各种模式中,到底哪一种领导方式最好呢?领导方式连续带理论认为,不能抽象地从其中选择某一种模式作为最好的,或者说某种模式是最差的。成功的领导者不一定是专权的人,也不一定是放任的人,而应该是在一定的具体情况下,善于考虑各种因素而采取最恰当行动的人。

从图12-6中,我们可以看到,领导者重视工作与权力偏向于专制,则与下属的关系受到影响,下属的自由也要受到限制;领导者若偏向于民主,重视关系,则权力可能受到影响,下属的自由将增强。由此,坦南鲍姆等人指出,领导者采用什么领导方式不能机械地选择或决定,应根据下列具体因素进行分析:

(1)领导者自身的因素。领导者的管理思想及其价值观念体系;他对下级的信任程度;习惯采用的领导方式;在面临风险中的安全感。

(2)员工方面的因素。员工对参与管理的愿望与要求;员工是否具备解决问题所必需的知识、经验;对组织目标的理解和认识程度;是否准备好承担决策的责任等。

(3)环境方面的因素。企业组织的类型;群体的效率;需要解决的问题本身的复杂程度;时间的紧迫性。

除了以上三个方面的因素外,领导者还必须进行长期的、战略性的考虑。这样才能在“领导方式连续带”中选择一个最恰当的领导方式。

2.菲特勒权变模型

菲特勒(F.Fiedler)是美国伊利诺伊大学教授,自20世纪50年代初开始研究领导有效性问题。1964年,在广泛调查取样和庞大数据验证的基础上,他提出“有效的领导类型因领导或群体所处的具体情境而系统地发生变化”的著名观点,在领导有效性研究领域引起了强烈的反响。

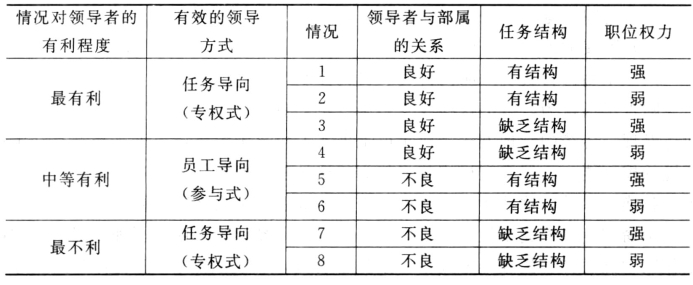

菲特勒认为,领导有效与否,主要决定于三种情境因素:

(1)职位权力。即领导者具有多少正式的奖惩权。

(2)领导者与部属的关系。即部属尊敬或爱戴上司的程度。

(3)任务结构(Task Structure)。即任务明确的程度。

由三个维度可组成八种情况,在表12-2中根据领导者所处环境的有利程度加以排列。有利的程度指领导者的影响力,影响力越大则越有利。

证据显示任务导向(Task Oriented)及独裁的领导者,在非常有利和非常不利的情况下最有效果。当领导者握有很强的职位权力,又受部属爱戴,而且任务结构简单,这种情况对领导者最有利,而且下属会自动服从专权式领导,效率很高。

表12-2 不同情况下有效的领导方式

当领导者不为部属爱戴,握有职位权力又少,而且工作不明确,情况坏到他没有其他选择,只有任务导向的领导方式才能奏效。如果此时采用员工导向(People Oriented)的领导,部属可能不把领导者放在眼里。在强调创新的产业中,管理人员不受欢迎但又必须对工程师和科学家进行监督,正是这种情况的最佳写照。

当然这八种情况的权变模式,并不是帮助我们了解适当的领导方式的最佳理论,还需要整合更多的新观念。

菲特勒权变模型对管理的有益启示,主要有两个方面:一是领导者本身应按照上述的一般规律,采用相适应的领导方式,实施有效的领导;二是上级领导者在选用下级领导者时,应以权变模型为指导,从企业和组织的实际情况出发选用领导者。如果是最有利或最不利的企业或组织,选拔任务导向型的领导者最好,其他情况的企业或组织,则选拔员工导向型的领导者最为合适。

3.生命周期理论

领导生命周期理论是美国心理学家卡曼(A.K.Karman)在四分图和阿吉里斯(C.Argyrls)的“不成熟—成熟”理论基础上于1966年提出的一种三维空间领导有效性模型。要了解它,先要明确阿吉里斯的学说和四方图理论。关于俄亥俄州立大学领导行为四分图理论,前面已有介绍,这里略而不论。阿吉里斯是哈佛大学心理学家,通过对儿童的研究,他发现一个人从婴儿进入成年,由不成熟到成熟其人格特征要发生七种变化:

不成熟 成熟

(1)被动——主动

(2)依赖——独立

(3)少量行为——多种行为

(4)淡薄的兴趣——较浓的兴趣

(5)时间知觉性短——时间知觉性长

(6)附属的地位——同等或优越的地位

(7)不明白自我——明白自我、自我控制

阿吉里斯认为,以上这些改变是渐变的,并非所有的人都能达到完全成熟。他还发现,传统的管理方式将成年员工事实上作孩子看待,员工本来具有对工作环境的控制能力,但组织机构却将他们的这种能力束缚住了,难以发挥,员工成了可替换的零件,这就造成了幼稚的工作和成熟的个人之间不协调。

生命周期理论完全认同阿吉里斯的观点。卡曼认为,四分图理论提出的“高工作”、“高关怀”的领导方式不一定经常有效,“低工作”、“低关怀”的领导方式也不一定会经常无效。关键要看下属的成熟程度如何。这样,他将四分图的二维分析结合阿吉里斯的一维观点构成了自己的三维理论。卡曼的观点是,领导方式应由工作行为、关系行为、下属的成熟程度这三个因素来决定,随着下属成熟程度的由低到高,形成一个生命周期。由于下属的成熟具有不成熟——初步成熟——比较成熟——成熟的阶段性,所以,生命周期一般按照高工作与低关系——高工作与高关系——低工作与高关系——低工作与低关系的程序发展变化,这就构成了有效的领导行为曲线,如图12-7所示。

图12-7 领导生命周期理论示意图

领导生命周期理论示意图直观形象地表述了生命周期理论的核心思想:领导者的行为要与被领导者的成熟度相适应,随着被领导者的成熟度的提高,领导方式也要作相应的改变。换句话说,也就是随着员工年龄的增长、心理的发展、技术的提高、经验和知识的积累,由不成熟逐步向成熟发展,领导方式也要相应的有所改变,才能取得领导的最佳效果。生命周期理论认为,当员工的平均成熟度处于不成熟阶段时,命令式即高工作、低关系的领导方式最有效,当平均成熟度进入初步成熟阶段时,以说服式即高工作、高关系的领导方式最佳;当员工进入比较成熟的阶段,领导的任务行为要减少,关系行为要增加,即要采用参与式领导方式;最后,员工成熟了,领导方式则宜采用授权式,即低工作与低关系的领导方式。这不是放任不管,而是充分信任员工,让他们发挥自己的才干去独立地完成工作。

显而易见,领导生命周期理论不但包括有四分图与“不成熟—成熟”理论的成分,亦含有重视人格、人的自尊与自信的内容。这种新的情境理论对于提高领导者的管理水平具有启迪意义。

4.目标导向模式

目标导向模式也可译为“通路—目标”模型,是加拿大多伦多大学教授豪斯(R.J.House)融合了美国心理学家佛隆的期望理论和俄亥俄州立大学的四分图理论,于1971年提出的一种领导有效性理论。

目标导向模式以被领导者为基本立足点,认为被领导者的利益、动机、满足感、成就感等,对领导成效有很大影响。因此,反过来对领导者的基本要求是:

第一,阐明要求下属进行的工作。

第二,帮助下属排除实现目标的障碍,使之顺利地达到目标。

第三,在工作过程中给员工以各种满足需要的机会。

所谓“通路—目标”的意思是,领导者通过明确工作内容、方向、意义等,让下属明确工作的性质与完成任务的方法,一旦下属明确了“目标”与“通路”,领导者则要帮助与支持下属,协助他排除目标的障碍,同时针对下属多方面的需要给予各种各样的满足,激励他更快地接近目标,而不是高高在上进行指挥和发号施令。从领导者的角度而言,该理论认为,领导的有效性则取决于领导者激励下属达到目标的能力和使员工在工作中得到满足的能力。在这种认识的基础上,豪斯提出四种领导方式供领导者选择使用,同时反映四种领导特性:

(1)领导者在发布指示和决策时可以没有下属参加——指令性。

(2)领导者对下属很友善,更多地考虑员工的要求——支持性。

(3)领导者在决策时征求和采纳下属的建议——参与性。

(4)领导者向下属提出挑战性目标,并对实现目标表示出信心——成就性。

总之,领导者的行为就在于努力协助下属找到实现目标的最好的途径。

豪斯批评了俄亥俄州立大学的领导行为四分图理论,认为“高工作”和“高关心”的组合并不一定就是最有效的领导,这主要是因为它忽视了情境因素的作用。豪斯认为,在工作任务模糊不清、员工无所适从的时候,他们希望有“高工作”的领导;而一旦对例行性的工作已经非常明确时,他们只希望有“高关心”的领导,使个人需要得到满足,若领导还在喋喋不休地发布指示,他们就会厌烦,甚至认为是侮辱。

将被领导者与目标联系起来视作一种重要的情境因素,强调领导成效决定于被领导者的心态并予以研究,是目标导向模式理论的特点与贡献。目标导向模式的核心是要求领导者关心生产,激励员工弄清达到目标的通路;主动关心员工,满足他们的需要,激励他们达到工作目标。

5.领导参与模式

领导参与模式亦称最新权变模式或领导规范模式,由美国心理学家佛隆(V.H.Vroom)和耶顿(P.W.Yetton)二人在1973年写的《领导和决策》一书中提出。该理论的核心是强调领导的有效性,决定于领导者根据不同情况,让被领导者不同程度地参与决策;领导行为应随情境的需要而随时变动。

佛隆和耶顿在大量调查研究的基础上,认为领导者在决策时,经常会遇到下列八种变化的情况:①决策质量的重要性;②领导者作出高质量决策时,所能掌握的资料和技能的程度;③为获得高质量的决策,作为下属组织所应掌握资料的程度;④问题的明确程度;⑤下属接受决策后对贯彻执行决策的关系大小程度;⑥领导者自行决策时下属接受的可能性;⑦下属对叙述问题中规定的组织目标所表现的积极程度;⑧准备采用的方案可能引起下属间发生矛盾的程度。

因此,领导者在决策时,可以分析自己面临上述哪一种情境,然后从下述五种方案中,选取某种有效的领导方式:

(1)领导者运用手头现有资料,自己解决问题、作出决策。

(2)领导者和下属取得必要资料,然后自己作出决定。向下属索要资料时,可能向下属说明问题,也可能不说明。下属只是提供必要的资料,并不提供或者评价解决问题的方案。

(3)以个别接触方式,让下属知道问题,取得他的意见或建议,随后由领导者作出决策。决策可以反映下属的意见,也可以不反映。

(4)让下属集体了解问题,集体提出意见、建议,随后由领导者作出决策。决策可以反映下属的意见,也可以不反映。

(5)让下属集体知道问题,并一起提出和评价可供选择的方案,争取获得解决问题的一致意见。

例如,领导者决策时遇到第⑥种情况,即要考虑下属接受的可能性。如果考虑到下属肯定会接受,则可选用第一种领导方式;反之,最好采用第五种领导方式。

鉴于领导过程的长期性与复杂性,领导参与理论只从情境的角度研究决策的有效性,相对于前述种种领导有效性理论而言,似乎更缺乏整体上的代表性。但我们却由此可以发现,人们对领导有效性的研究进入了一个具体人微的新阶段。

有关组织行为学(第二版)的文章

领导的管理价值观也属此类偏见。在关联2中,归因导致相应的行为反应。超级领导的起点是有关员工的一系列正面观点,例如Y理论,超级领导要求领导自我示范给其他人。超级领导还须与员工进行自我期望的正面沟通,对于自我领导的进步给予回报,并将自我领导设定为单位理想文化的基本组成部分。......

2023-08-02

影响组织设计的因素很多,组织规模、组织战略、环境因素、技术因素是最重要的影响因素。战略的变化必然会导致组织的变化。美国管理学家琼·伍德沃德在20世纪60年代初首先对技术与组织设计的关系进行了调查与研究。总之,工作流程的不确定性、任务的不确定性以及任务的相互依赖性的技术因素会影响组织设计。同样,技术因素在创立团队和部门,授予权力和责任以及需要建立正式的联合机制方面也会影响组织设计。......

2023-08-02

图1领导行为四分图三、管理方格理论在领导行为四分图的基础上,美国德克萨斯大学的工业心理学家布莱尔和莫顿于1964年出版了《管理方格》一书,,并构造了管理方格图(见下图)。因此,领导者的行为也就包括这两个因素。思考:1.简述领导行为四分图理论。在马克开始其新工作时,他先进行了一项为期4个月的关于粉刷事务的直接和间接花费的分析。......

2023-07-30

(一)领导行为测评的作用领导行为测评就是运用科学的领导理论以及实用测评技术,将组织人事工作的实际需要、标准和要求转化为有效测定指标体系和具体测评方案,对领导者的领导行为进行科学的检测和评价。实际上,这是一种科学的组织人事鉴定和考核过程,是对领导者进行的一系列专门测评活动。概言之,领导行为测评就是对领导者的素质和领导过程中领导行为进行令人信服的科学测评。......

2023-08-02

它是由于领导者自身具有良好的表现而受到下级的敬佩,并依靠自己的威信和以身作则来影响别人,从而起到领导的作用。领导者的影响力已成为领导工作成败的关键。(二)领导者影响力的构成要素领导者的影响力由权力性影响力和非权力性影响力所组成。知识因素会给领导者带来良好的影响力,使下属对领导者产生信赖感。在领导者影响力的构成中,非权力性影响力占主导地位,起决定作用,权力影响力只起次要作用,而......

2023-08-02

相反,缺少有经验的人的支持可能会激怒某些人或使他们感到焦虑,从而降低其处理压力情景的能力。个性特征可以解释员工在体验压力和反应方面的某些差异。稳定和自信的个体更有可能很好地处理各种各样的压力源,而神经质和自我怀疑的个体在处理同样的压力源时则有很大的困难。......

2023-08-02

影响团队绩效的重要因素主要有:1.团队的规模最好的工作团队规模一般比较小。现在,我们就来简要描述这9种角色位置,并考察它们对于团队绩效的意义。也就是说,团队成员之间彼此相信各自的个性、人格和工作能力。......

2023-08-02

影响群体凝聚力的因素主要有以下几个方面:1.群体规模群体存在的必要条件之一是群体成员相互交往和相互作用。勒温在实验中比较了在“民主”、“专制”与“放任”三种领导方式下的各实验小组的群体气氛和效率,结果发现,“民主”型领导方式的小组成员之间比其他成员之间更团结,感情更深,交往更多,因此群体凝聚力更强。......

2023-08-02

相关推荐