但是,奥尔夫音乐教学法中使用小组曲一般不限制其类型,因为奥尔夫推崇多元化的音乐教育,所以在其教学中运用各国、各地民歌创编的新型组曲的情况是比较常见的。通常在学习每首组曲中的小乐曲时,会采用奥尔夫音乐教学法建构音乐的方式,即从一个短小的动机出发,逐步添加各种音乐元素......

2023-08-02

课例引导

韵律游戏——开火车

一、教学目标

1.指导幼儿运用简单的动作、朗诵词等,从视觉上初步感知卡农的曲式结构特征。

2.使幼儿初步体会卡农训练的乐趣,为后面的卡农训练做好准备。

二、教学准备

活动场地、火车视频。

三、教学过程

(一)播放视频,引入主题

教师:“小朋友们,你们知道火车是怎么行驶的吗?让我们一起来看一个关于火车的视频,看一看火车是如何行驶的,行驶时又会发出什么样的声音。”

(二)模仿火车行驶,激发兴趣

1.教师:“小朋友们,现在你们知道火车是怎样行驶的了吗?”(教师引导幼儿运用嗓音和肢体动作模仿火车行驶。)

2.动作训练。教师将幼儿分成三组,排成三列纵队。教师讲解并示范火车是如何行驶的,为幼儿确定要模仿的动作:第一小节动作为右手握拳屈臂,由前向后画一个圆;第二小节动作为左手握拳屈臂,由前向后画一个圆;第三小节动作为右脚向前跨一步。教师做一个小节的动作,幼儿跟着做一个小节的动作。待幼儿熟练掌握后,教师指导幼儿完整地练习三小节的动作。

3.嗓音训练。教师示范火车行驶的声音,为幼儿确定要模仿的嗓音节奏词是“轰、隆、呜”,一个小节念读一个节奏词。教师念读一个小节的节奏词,幼儿跟着念读一个小节的节奏词。待幼儿熟练掌握后,教师指导幼儿完整地念读三小节的节奏词。

4.完整练习。教师组织三组幼儿边念读完整的节奏词,边原地练习完整的动作,反复多次,直至熟练。

(三)游戏训练

教师:“火车要出发了,一号火车、二号火车、三号火车准备好了吗?轰隆呜!”教师念读完前奏“轰隆呜”后,三组幼儿一起边念读节奏词边做动作。教师扮演站台指挥员,指挥幼儿一直走到教师所站之处再返回继续练习。

(四)游戏练习一:轮唱式卡农训练

三组幼儿分别负责一个小节的动作和节奏词念读。第一组幼儿只做第一小节,第二组幼儿只做第二小节,第三组幼儿只做第三小节,按顺序循环进行,直至走到教室尽头为止。

(五)游戏练习二:连续式卡农训练

每一组幼儿均需做完三个小节的动作及“轰、隆、呜”三个节奏词的念读。第一组幼儿先开始,第二组、第三组幼儿间隔一小节后相继开始。当第一组幼儿走到教师所站之处时,再按一、二、三组的顺序依次停下。幼儿通过火车游戏的训练,能够借助视觉感受卡农的结构。

(六)拓展练习

教师为节奏词“轰、隆、呜”分别加上音高“sol、mi、do”,用演唱节奏词代替念读节奏词,进行轮唱式卡农训练和连续式卡农训练。

四、教学指导

1.卡农教学的第一节课通常需要借助游戏活动,运用简单的节奏词及动作训练让幼儿直观地感受卡农的曲式结构,为后面的学习做好准备。

2.在教学过程中,要尽量为幼儿选择较容易的、幼儿较为熟悉的动作进行训练,减少训练难度,使幼儿能快速、准确地掌握卡农曲式结构的特征。

理论介绍

从钢琴独奏到大型交响乐,卡农几乎存在于各种类型的音乐作品中,运用也十分广泛。卡农作为一种音乐体裁,最早出现在13世纪的民间音乐形式中,如狩猎曲、轮唱曲等。15世纪出现了完整的卡农曲,并为佛兰德乐派的作曲家所喜爱。此后,卡农经常作为一种独立的小型乐曲或大型乐曲中的一个段落而被运用,在15世纪上半期至16世纪中期(尼德兰乐派时期)迎来了它的黄金岁月。

一、卡农的内涵

(一)概念

卡农,原意为“规律”,是复调音乐的一种写作技法,而非曲名。它是一种先后唱出同曲调的复音歌曲,让数个声部的相同旋律依次出现,交叉进行,互相模仿,互相追随,给人绵延不断的感觉。简单来说就是间隔数音节,不停重复同一段旋律。最出名的卡农是17世纪德国作曲家约翰·帕赫贝尔的卡农,全名是《D大调卡农》。有一部被提名为奥斯卡最佳影片奖的电影《凡夫俗子》采用它作为电影配乐,使这首乐曲广为人知。

(二)特点

各个声部有规律地互相模仿是卡农最突出的特点,即后面的声部按一定的时间、距离,依次模仿前一声部的旋律。各声部之间相隔半拍、一拍,半小节、一小节或半个乐句。领先唱出的乐句为“导句”,后面模仿的乐句是“答句”。

二、卡农训练的类型

在奥尔夫音乐教学中,常见的卡农训练有两种,即中断卡农和连续卡农,此外还会出现轮唱卡农和视觉卡农。

(一)中晰卡农

中断卡农又称“回声卡农”,即教师示范一个音型或节奏型,幼儿间隔一定时间后进行模仿,然后再示范,再模仿。练习过程中可以借助动作、队形、嗓音和乐器来进行。最好从动作和队形开始,使视觉感知和记忆更好地辅助听觉感知,从多感官的角度帮助幼儿熟悉卡农的训练方法,如本节课例引导“韵律游戏——开火车”中第二个环节的练习。

(二)连续卡农

连续卡农是在熟悉了中断卡农的基础上进行的,像演唱卡农曲那样,第一声部不间断地表演完整的歌曲或新的音型、节奏型,第二、三声部(一般初级阶段只分三个声部)在间隔相同时间后进入,并完全模仿(或有变化地模仿)第一声部的音乐,直至结束。因此在训练中,教师要先给出明确的拍子和速度,并在各声部进入的前一拍给出明确提示,保证练习的有效性,如本节课例引导“韵律游戏——开火车”中第四、五个环节的练习。

(三)轮唱卡农

轮唱卡农在奥尔夫音乐教学法中最常用,一般有二部、三部、四部等轮唱曲,通常将歌唱者分成若干声部,各声部在规律的进出、次序、距离中唱出同曲调,并且各声部之间还要保持良好的和声关系以保证音乐的美感。最正规的轮唱曲,各声部的进出距离有一定的规律,例如,二部轮唱是第二声部于第一声部唱到二分之一处,由曲首接进来;三部轮唱则是在曲子三分之一处或者三分之二处,第二、第三声部陆续接唱。但近代乐曲规则放宽,间隔的距离根据音乐表达的需要而定,按照先后顺序在不同的时间唱出同一曲调即可。

(四)视觉卡农

奥尔夫音乐教学法中将卡农这种原本只能用听力鉴赏的曲式,以舞蹈、动作等可视的形式通过时间、空间、力量的变化组合表现出来。将歌唱者分为多个声部,将声部间的关系清晰而明确地用多种形式表现出来的卡农形式叫视觉卡农。

在奥尔夫音乐教学体系中,卡农不仅是作为一种曲式(即音乐写作技法)来学习的,而且是作为一种重要的音乐学习方法来运用的。通过从声势、动作开始的卡农模仿训练,逐渐进入旋律、乐器的卡农模仿训练,学习各种音乐要素,培养音乐感知、记忆、反应及身体协调运动等能力。可见,奥尔夫音乐教学法中的视觉卡农实现了对卡农这种曲式从听觉到视觉的突破。

三、卡农训练的要领

(一)内心始终保持恒拍的感觉

在卡农训练过程中,教师应特别强调关注强拍,保持音乐的稳定进行。引导幼儿即使不能完整地模仿出教师的表演,也要尽力保持音乐的平衡感和次序感;即使出了错,也要仍能找到重新进入的地方,内心要始终保持恒拍的感觉。

(二)同时关注各个声部

由于卡农练习同时呈现的是多个相同或相似的旋律声部在不同时空进行的状态,所以演唱者在表演过程中要保持自己声部的独立性,同时也要关注其他声部,这样音乐才会有主次之分和美感。因此在训练中,教师要逐步培养幼儿多声部的音乐听觉和多声部协调等能力。

(三)训练要循序渐进

卡农训练要遵循循序渐进的原则,遵循学习的顺序性:

1.进行大脑和身体的协调练习:边用声势打节拍,边运用嗓音念读节奏,做到节拍和节奏两个声部的结合。

2.进行中断卡农练习:通过模仿教师先前表演的节奏,与教师现在表演的节奏形成对位,这时除了自身的协调外,还要注意音型和乐句的完整演奏。

3.进行连续卡农训练:保持自己声部的独立,并与其他各个声部进行完美配合,表现出完整、主次和谐、富有美感的音乐作品。

四、卡农训练在教学中的意义

卡农曲式经久不衰,它出现至今得到无数音乐家的青睐。现代音乐多元化的音乐元素融入古典卡农中,为它们赋予了新的活力以及魅力。古典卡农曲《D大调卡农》《戈尔德堡变奏曲》与歌剧《命运之力》,运用作品情感上的流露与表达方式,颂扬了卡农曲式恒久的魅力。后人也常采用古代曲调作为卡农主题,如巴赫的《五首卡农变奏曲》。19世纪的交响曲、奏鸣曲也常采用卡农手法,如贝多芬的《命运交响曲》。因此,卡农在音乐史上具有深远的影响和意义。

奥尔夫音乐教学法中的卡农不但有音响上的音乐旋律,还将原本抽象的音乐线条用队列、动作、空间具体表现了出来,其直观、形象、易操作的特点与幼儿学习音乐的年龄特点相吻合,因而能够激发幼儿学习音乐的兴趣。

奥尔夫音乐教学法中的卡农训练强调利用空间(纵向、横向空间及小组运动时的空间感)、时间(音长)、力量(强弱)表现清晰明确的声部感,强调注意每个乐句表达的音乐性。奥尔夫音乐教学中丰富多彩的卡农训练,能锻炼幼儿的多声部听觉和多声部表现能力,为幼儿音乐能力的获取和提升奠定良好的基础。

五、卡农训练

教学课例

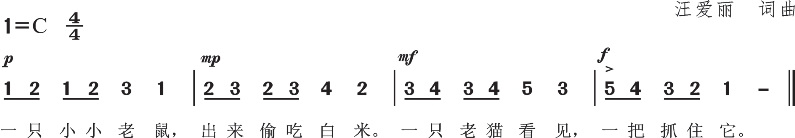

卡农训练——《一只小小老鼠》

一、教学目标

1.引导幼儿通过歌唱活动进行卡农练习,使幼儿进一步了解卡农的曲式结构特征,掌握简单的卡农表演形式。

2.引导幼儿将打击乐器加入卡农表演中,丰富卡农的表现形式。

二、教学准备

活动场地,音乐播放设备,《一只小小老鼠》乐曲,手鼓、沙锤、双响筒若干。

三、教学过程

(一)复习儿歌

1.教师:“小朋友们,你们还记得偷吃白米的小老鼠和抓老鼠的老猫吗?让我们一起来演唱一下《一只小小老鼠》这首儿歌吧!”

2.教师带领幼儿朗诵儿歌歌词,随后和幼儿一起跟随音乐演唱儿歌。

(二)中晰卡农练习

1.教师一边模仿小老鼠偷吃白米的动作,一边按节奏和旋律演唱儿歌的第一、二小节。幼儿间隔两个小节后进行完整模仿,反复多次,至熟练掌握。

2.教师一边模仿老猫抓小老鼠的动作,一边按节奏和旋律演唱儿歌的第三、四小节。幼儿间隔两个小节后进行完整模仿,反复多次,至熟练掌握。

3.教师边模仿小老鼠和老猫的动作,边完整地演唱一遍儿歌。幼儿间隔数小节后进行完整模仿,反复两次即可。

(三)连续卡农练习

1.教师将幼儿分成两组,进行两个声部的卡农练习,并加入手鼓表演儿歌。第一声部幼儿边做动作边演唱儿歌,第二声部幼儿边拍击手鼓边演唱儿歌。两组幼儿按顺序每间隔两个小节进入儿歌,反复练习,直至流畅衔接。

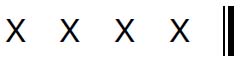

手鼓节奏型:

2.教师将幼儿分成三组,进行三个声部的卡农练习,第一声部幼儿边唱边拍击手鼓,第二声部的幼儿边唱边演奏沙锤,第三声部幼儿边唱边敲击双响筒。每个声部之间间隔一个小节开始表演,进行连续卡农练习。

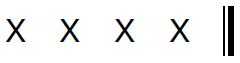

手鼓节奏型:

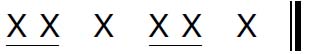

沙锤节奏型:

双响筒节奏型:

(四)拓展练习

1.教师在幼儿已有的卡农练习的基础上,进行完整的乐曲曲式结构的训练。

前奏:三个声部(按照四四拍的节拍)一起念读![]() 进入。

进入。

主题部分:三声部卡农一遍(第一声部幼儿边唱边拍击手鼓,第二声部幼儿边唱边演奏沙锤,第三声部幼儿边唱边敲击双响筒。每个声部之间间隔一个小节开始表演,进行连续卡农练习)。

结尾:当最后一个声部的幼儿结束演唱和演奏后,根据教师的指挥,三个声部的幼儿同时重复念读一遍![]() ,以此结束全曲。

,以此结束全曲。

2.将幼儿分成三个声部,每个声部可以选择其他表现方式(声势、嗓音等)创编音乐,并按音乐的表演顺序进行表演。

四、教学指导

1.在选择卡农训练素材时,教师应尽量选择幼儿已掌握或熟悉的简短儿歌、童谣等进行训练,降低练习的难度。

2.将卡农活动与乐器、声势或嗓音相结合,通过不断反复和尝试,能够使幼儿更加清晰地理解和掌握常见的卡农类型。

课例体验

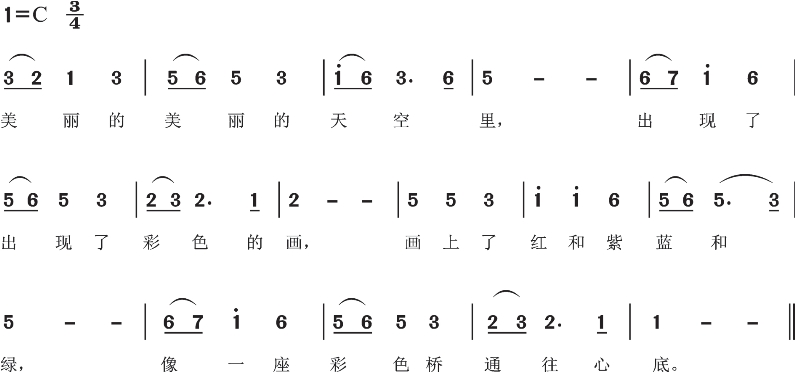

卡农综合训练——《美丽的彩虹》

一、教学目标

1.指导幼儿将声势、舞蹈和视觉卡农有效结合。

2.使幼儿通过歌曲表演感受集体合作的乐趣。

二、教学准备

活动场地、音乐播放设备、《美丽的彩虹》乐曲、彩带若干、响板、手腕铃。

三、教学过程

(一)复习歌曲

1.教师给每个幼儿分发彩笔、白纸,启发幼儿通过想象画出美丽的彩虹,用绘画的方式导入主题。

2.教师引导幼儿熟记歌词内容,复习演唱歌曲《美丽的彩虹》。

(二)加入声势

1.教师指导全体幼儿在1~4、9~12小节中每小节的第一个强拍处拍手一次,在5~8、13~16小节中每小节的第一个强拍处拍肩一次,分段逐一练习。

2.待幼儿分段练习熟练后,教师引导幼儿将声势加入歌曲,进行完整练习。

(三)加入步代

1.教师将幼儿分成两组,站成内外两个同心圆,教师站在圆心处。

2.教师指导幼儿在歌曲演唱中加入步伐。第一组幼儿在每小节第一拍处向右踏一步,以此为规律,完整地演唱歌曲;第二组幼儿在每小节第一拍处向左踏一步,以此为规律,完整地演唱歌曲。演唱时,教师引导幼儿看指挥,两组同时进行。第一遍演唱结束后,由教师指挥,两组幼儿互换方向踏步并进行第二遍演唱。

3.待幼儿练习熟练后,加入声势进行完整演唱。

(四)舞蹈练习

1.二声部卡农练习:

教师将幼儿分为两个声部,保持内外两个同心圆队形,进行二声部卡农练习。

教师右手拿响板、左手拿手腕铃进行指挥,指导幼儿训练(训练前要提醒幼儿注意观察教师手中的乐器)。教师举起右手的响板时,第一声部的幼儿进行演唱,边演唱边做声势和步伐(此时教师用响板打稳定拍![]() )。两个小节后,教师再加入左手的手腕铃,为幼儿继续摇奏稳定拍,第二声部的幼儿进入演唱,边演唱边做声势和步伐。两组幼儿重复两遍,结束卡农。

)。两个小节后,教师再加入左手的手腕铃,为幼儿继续摇奏稳定拍,第二声部的幼儿进入演唱,边演唱边做声势和步伐。两组幼儿重复两遍,结束卡农。

2.三声部卡农练习:

(1)教师:“小朋友们,彩虹五颜六色非常美丽,今天我们也一起‘画’一道属于我们的彩虹吧!”

(2)教师待幼儿熟练掌握二声部连续卡农后,将幼儿分成三组,进行三声部的连续卡农。

(3)教师组织三个声部的幼儿站成三个同心圆,并分别手拉红、黄、蓝三种颜色的彩带。三个声部的幼儿在演唱中加入步伐,在每小节第一拍处踏步一下。第一声部的幼儿往右踏步,第二声部的幼儿往左踏步,第三声部的幼儿往右踏步。原本演唱时进行的声势部分用幼儿抓握彩带来代替。每个声部的幼儿抓握彩带,跟随各自声部的步伐移动。当幼儿唱到最后两小节的歌词“通往心底”时,教师按各声部演唱的顺序做手势,指挥幼儿高举彩带,形成“美丽的彩虹”造型。

(4)待幼儿熟练掌握后,教师指导幼儿进行完整的三声部卡农表演,每个声部间隔两个小节进行演唱,进而形成三个声部重叠的彩色同心圆状的视觉卡农,如图5-2所示:

图5-2 彩色同心圆状视觉卡农

四、教学指导

在卡农训练中加八声势和舞蹈,能够丰富课程内容,增加课程的趣味性,提高幼儿学习的积极性。

拓展练习

1.实践本节课例中的教学活动,体会卡农在奥尔夫音乐教学中的应用。

2.将儿歌《春晓》以中断卡农或连续卡农的形式进行教学实践,并加入声势、动作、舞蹈、朗诵、乐器等内容,设计成卡农训练的课例。

春 晓

有关奥尔夫音乐教学法的文章

但是,奥尔夫音乐教学法中使用小组曲一般不限制其类型,因为奥尔夫推崇多元化的音乐教育,所以在其教学中运用各国、各地民歌创编的新型组曲的情况是比较常见的。通常在学习每首组曲中的小乐曲时,会采用奥尔夫音乐教学法建构音乐的方式,即从一个短小的动机出发,逐步添加各种音乐元素......

2023-08-02

在奥尔夫音乐教学中,让幼儿进行简单的回旋曲学习与创作,既可以丰富幼儿有关回旋曲结构构成的方式、音乐特性等知识,还可以帮助他们理解回旋曲音乐,也为他们创编回旋曲打下基础。......

2023-08-02

(一)节奏朗诵奥尔夫认为,音乐最基本的元素是节奏,旋律由此产生。歌唱是离不开嗓音的,在奥尔夫嗓音训练中,歌唱活动的形式极为丰富,歌唱教学的方法灵活多样。......

2023-08-02

数蛤蟆2.将幼儿分为两组,一组加入身体动作并演唱歌曲,另一组用嗓音念读“呱呱呱”做固定音型伴奏。在15世纪后的复音音乐中,其因多用于低音声部,所以被称为“固定低音”。运用固定音型已成为奥尔夫个人鲜明的音乐风格。例如,歌曲《王老先生》中选择副歌的歌词节奏并加以变化来作为伴奏的固定音型。所以在固定音型的选择上,尤其要注意数量和节奏型的适宜程度。......

2023-08-02

但是正规的奥尔夫乐器比较昂贵,自制乐器能让幼儿真正成为音乐的主人。(二)自制乐器的作用奥尔夫认为,每一个儿童都可以成为自娱自乐的音乐家,儿童音乐教育应该从儿童的生活天地里取材,引导他们在玩乐中学习音乐,因此自制乐器的过程对于儿童音乐教育来说是必要的内容。奥尔夫音乐教育实践显示,许多幼儿都对鼓类乐器非常感兴......

2023-08-02

这套被人们统称为奥尔夫乐器的教具成为奥尔夫音乐教育体系的重要标志。这对于奥尔夫音乐教育体系的创立是具有奠基性意义的重大事件。该院首开奥尔夫音乐教学法课程,音乐教育系系主任李妲娜编写了关于奥尔夫音乐教育的教材。......

2023-08-02

奥尔夫音乐教育体系特别强调教学过程的重要性,认为音乐教学过程是儿童在学习音乐时充分发挥想象力、创造力的时间与空间上的保证。创造性是奥尔夫音乐教育体系的特征之一。......

2023-08-02

奥尔夫音乐教育体系赋予音乐教育以全新的观念和方法,对许多国家和地区的音乐教育产生了深远的影响。概而言之,奥尔夫音乐教育体系的基本内容分为三个基本原则、三种基本特质和五种基本方法。奥尔夫认为,音乐教学的重点是节奏教学。......

2023-08-02

相关推荐