在能源环境保护实践中,各国的通行原则是损害预防,而非事前环境风险预防原则,这直接决定环境利益与经济利益在不同时期经济发展中的位序。[3]参见沈镭、薛静静《中国能源安全的路径选择与战略框架》,《中国人口·资源与环境》2011 年第10 期。[4]参见王利《能源法的功能及其保障策略研究》,武汉大学2010 年博士论文, 第2 页。......

2023-08-10

道教界对于道教分类法的研究已经有较多的成果,不过大多数道教学者研究的都是“道书”的分类,也就是对古代道书的分类,这与本书要研究的分类有不同之处,但这些讨论仍是我们编制一部针对道教学术论著的分类法的重要参考资料。下面对这些资料进行综述。这个综述可以看作对《道藏》分类的相关文献的介绍,以便于大家搜检。

7.1.1.1 《正统道藏》的分类体系

《正统道藏》的编纂按三洞、四辅、十二类分类。三洞即洞真、洞玄、洞神。洞真部以《上清经》为主,洞玄部以《灵宝经》为主,洞神部以《三皇经》为主。由于三洞分类法不能囊括全部道书,故继三洞之后又产生了“四辅”,作为对三洞的补充或辅助。四辅指太清部、太平部、太玄部、正一部。太玄是洞真之辅,太平是洞玄之辅,太清是洞神之辅,正一则总辅上述六部,遍陈三乘。十二类是本文类、神符类、玉诀类、灵图类、谱录类、戒律类、威仪类、方法类、众术类、记传类、赞颂类和章表类。

7.1.1.2 《藏外道书》的分类

《藏外道书》将道书分为10类:一、古佚道书类,二、经典类,三、教义教理类,四、摄养类,五、戒律类,六、仪范类,七、神仙记传类,八、宫观地志类,九、文艺及目录类,十、补遗类。这是一种比较简略的分类。

还有一种较为简略的分类是陈撄宁先生的分类,他把道书分成14类,均以道开头。分别是:一、道家类,二、道通类,三、道功类,四、道术类,五、道斋类,六、道余类,七、道史类,八、道集类,九、道教类,十、道经类,十一、道诫类,十二、道法类,十三、道仪类,十四、道总类。

7.1.1.3 任继愈等学者的《道藏》分类法

任继愈先生是著名的道教研究学者,他在《道藏提要》[1]中提出了《道藏》分类法,把《道藏》道书分为9类:

一、总类 1.1 目录 1.2 道教叙说、辞书、类书、丛书

二、道经

三、戒律科仪 3.1 戒律 3.2 科仪 3.3 斋醮忏仪 3.4 表奏、赞颂

四、道论

五、修炼 5.1 修心 5.2 存思 5.3 炼丹 5.4 行气导养

六、符箓道法 6.1 符箓图诀 6.2 道法咒术

七、记传 7.1 神谱 7.2 仙传道史 7.3 山澄宫观碑志

八、子书 8.1 诸子 8.2 易学 8.3 医药 8.4 占卜星命

九、诗文集

钟肇鹏先生也是《道藏提要》的主持编撰者之一,他在《新编道藏目录》[2]中提出了一个不同于任继愈先生的分类法,但与《道藏提要》中的分类法有相似之处。钟肇鹏先生把《道藏》道书分成6类:

一、总类 1.目录 2.丛辑

二、经论 1.道经 2.道论 3.戒律 4.易数

三、史地 1.传记 2.谱 3.诏疏 4.地记 5.灵异图记

四、诸子 1.子书 2.医药 3.炼养 4.天文历象 5.艺术

五、道术 1.道法 2.符诀 3.威仪 4.斋醮 5.占卜数术 6.堪舆

六、杂著

两位学者的分类有相似之处,也有不同之处。比如,钟目把任目中的二、四两类和三类中的戒律合在了一处,称为“经论”,在诸子中加入“艺术”一目,并且把“炼养”“数术”和“斋醮”等归入道术一类。

丁培仁先生在他的《道书分类法之我见》[3]中提出了自己的分类观点,与上述的两个目录也有相似之处。丁先生的基本大类分10类,并有两个附录:

一、教理教义类 1.1 经 1.2 论 1.3 语录 1.4 文集 1.5 总义

二、戒律清规类 2.1 戒律 2.2 科文 2.3 清规 2.4 功过格 2.5 善书

三、科范礼仪类 3.1 斋醮科仪 3.2 行道传度仪 3.3 法仪 3.4 灯仪3.5 忏仪 3.6 表奏、赞颂

四、符箓道法类 4.1 符箓 4.2 禁咒 4.3 道法

五、术数图像类 5.1 灵图 5.2 神象 5.3 象数 5.4 其他术数

六、修炼摄养类 6.1 外丹、黄白 6.2 内丹 6.3 存神 6.4 服气、导引、胎息 6.5 房中 6.6 修心 6.7 辟谷 6.8 医药、养生

七、仙境宫观类 7.1 天地仙境观 7.2 名山志 7.3 宫观志

八、神谱仙传类 8.1 神仙谱录 8.2 神仙列纪 8.3 神仙传记 8.4 高道传 8.5 道史

九、文学艺术类 9.1 诗文集 9.2 小说 9.3 音乐 9.4美术(附书法)

十、总类 10.1 叙说、辞书 10.2 类书 10.3 丛书 10.4目录、索引

附录:

一、子书和古佚道家书

二、道教研究论著作

把子书作为附录是丁培仁先生的独特考虑,把近现代研究论著作为分类法的一部分,也是其分类法的特色,而设立“文学艺术”一类估计是受《藏外道书》分类的影响。

总的来说,上述几位学者的分类受到了现代学术思想的影响,这体现在道书分类法的编制上,就是试图把一些概念从完整的道教体系中分离出来。在道教中,把某些子书,如《道德经》是奉为经典的,把医药作为修炼的辅助或济世的手段,把占卜星命看作杂术,把炼养作为重要的修炼手段。把这些集中放在诸子类中,以我们现代的观点来看,是可以理解的,这些都是标本非道教而被道教吸收进来的内容。而对道教本身来讲,其意义是完全不同的。诸位学者也考虑到了这一点,如丁培仁就把医药、养生分入修炼摄养一类。综合看来,上述分类法还是把道教吸收的图书从道书中分离了出来,比如上述学者的分类法都把子书单列一类,而丁培仁干脆把子书当作附录,都是这种思想的反映。在这一点上我们可以参考陈撄宁先生的观点,他在他的道书分类中设道通一类,把诸子如《孙子》《韩非子》等分入其中,认为这些著作虽不专属道家,但与道家相通,所以并不排斥这些书目入道书,这是值得我们研究的观点。

7.1.1.4 朱越利的《道藏》分类法

朱越利先生是著名道教研究学者,他在《道藏分类解题》中,从不同的角度编制了一个《道藏》的分类法,并在《道教学》[4]一书中再一次提到了这个分类法。这部分类法更多地体现了与《中国图书馆分类法》的融合。朱越利先生的《道藏》分类是把《中图法》中有关《道藏》内容的类目抽出,再根据道书本身的特点,加以编定,是一部与《中图法》融合度很高的道书分类法。

第壹部 哲学

第一类 易与诸子

一 周易

二 先秦诸子 1 道家 2 墨、名、法、纵横家

三 汉至明诸子

第二类 伦理学

一 戒律 二 善书 三 孝道四积善

第三类 佛教

第四类 道论

一 综论 二 宇宙论 三 变化论 四 空论 五 因缘论

第五类 斋醮

一 悔罪 二 求福 三 度人 四 度幽 五 求事 六 礼忏

七 呼名礼像 八 诵咒

第六类 法术

一 符印法 二 斋法 三 步罡踏斗 四 雷法 五 杂术

第七类 术数

第贰部 法律

第八类 中国法制史(科律)

第叁部 军事

第九类 古代军事史

第肆部 文化

第十类 图书学

第伍部 体育

第十一类 体操(导引)

第陆部 语言文字

第十二类 语音

第十三类 特种文字(符)

第柒部 文学

第十四类 作品综合集

一 诗文集 二 诗词集 三 文集

第十五类 戏剧(科仪)

一 科仪总集 二 醮仪 三 斋仪 四 灯仪 五 传授仪 六 威仪

七 其他仪

第十六类 神话

第捌部 艺术

第十七类 各种用途画

第十八类 乐曲

第玖部 历史

第十九类 历史事件与史料

第二十类 传记

一 总传 二 派传 三 个传

第壹拾部 地理

第二十一类 名胜古迹(宫观山志)

第壹拾壹部 化学

第二十二类 外丹黄白术

第壹拾贰部 天文学

第二十三类 天气预报

第壹拾叁部 医药卫生

第二十四类 中医基础理论

第二十五类 其他疗法

一 综合养生 二 服药、食疗(服食) 三 心理疗法(服符) 四 精神疗法

一(守一) 五 精神疗法二(存神) 六 精神疗法三(修心)

第二十六类 气功

一 服气 二 胎息 三 服日月光 四 内丹

第二十七类 草药、方书

第二十八类 性科学(房中术)

第壹拾肆部 工业技术

第二十九类 铸造、仪器

第壹拾伍部 综合性图书

第三十类 丛书

第三十一类 类书

第三十二类 词典

第三十三类 目录

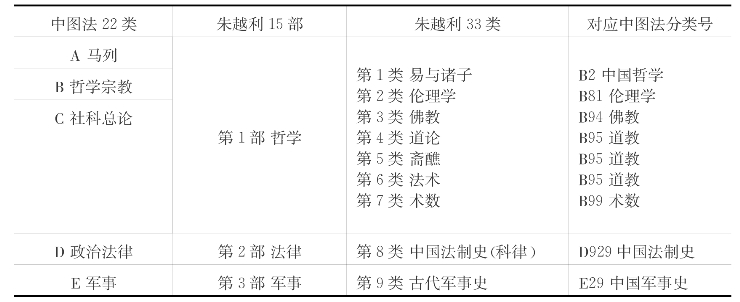

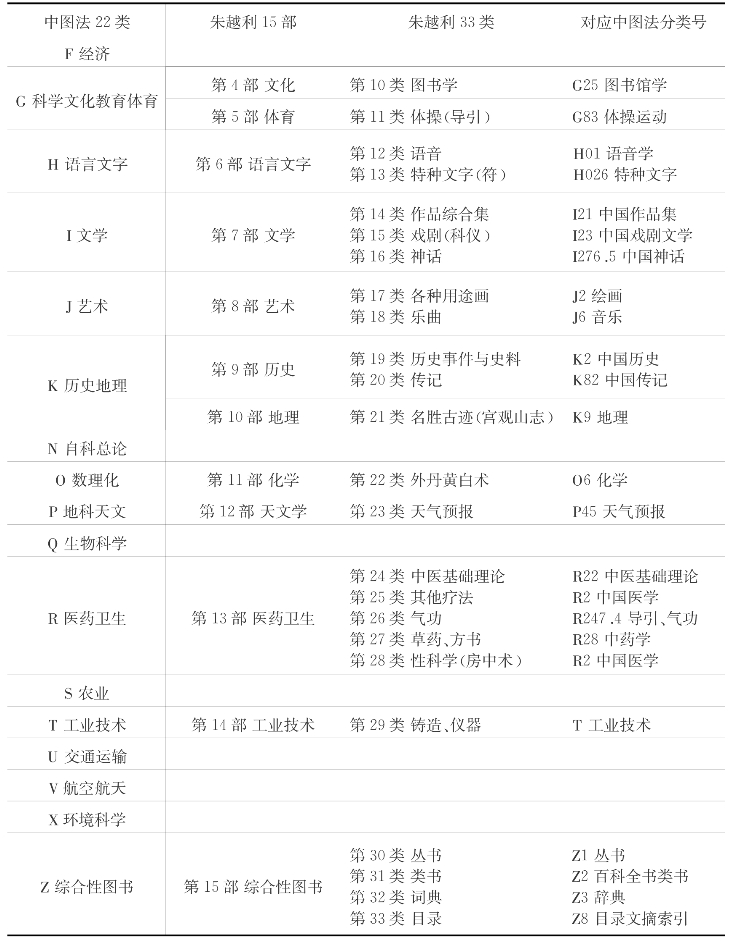

下面是朱越利在《道藏分类解题》中的《道藏》分类表与《中图法》的对照表(见表7‐1)。我们用这个表格剖析朱越利先生的分类法。

表7‐1 朱越利《道藏》分类表与《中图法》对照表

续表

有关基于“学术单元”的知识组织新框架:“多维度标签”构建研究的文章

在能源环境保护实践中,各国的通行原则是损害预防,而非事前环境风险预防原则,这直接决定环境利益与经济利益在不同时期经济发展中的位序。[3]参见沈镭、薛静静《中国能源安全的路径选择与战略框架》,《中国人口·资源与环境》2011 年第10 期。[4]参见王利《能源法的功能及其保障策略研究》,武汉大学2010 年博士论文, 第2 页。......

2023-08-10

认知需求对学习判断框架效应的影响摘要:学习判断的框架效应是指学习者由于问题框架的差异出现了学习判断的变化,表现为负向框架下的学习判断值低于正向框架下的学习判断值。我们的实验表明,学习判断的框架效应并不是普遍的,它主要存在于低认知需求的个体之中。关键词:认知需求学习判断框架效应1问题的提出在学习新材料的时候,学习者通常会通过一遍又一遍的复习来确保材料已经被掌握或者被记忆。......

2023-11-30

标签与受控词表的整合问题,是目前国外研究的一个热点。[8]在中国,《汉语主题词表》是信息检索的基础性词表,但随着标签的兴起,汉语主题词表中规范的主题词不再被用户直接使用,图书情报界对标签与叙词表关系的研究正在逐渐展开。该研究强调了标签与汉语主题词表结合的必要性,并提出了一个比喻,将标签比喻成绿叶,而主题词表是一棵有枝干的大树。[12]标签后控词表的建设,与叙词表的建设在理论和方法上有很多不同之处。......

2023-07-31

6.3.3.2本体维度、方法维度、时间维度的结合不同学科的共同性和差异性的研究是方法论的研究方向之一。6.3.3.3空间维度与对象维度的结合从所有学科的内容空间的总体分析中可以看出各个国家、地区发展对学术研究的影响。6.3.3.5所有维度的综合可视化研究如何将所有的维度在一个可视化界面中进行呈现,形成立体的学术单元空间结构,这是一个终级的研究。......

2023-07-31

2.框架类标签HTML 中的框架标签frame、frameset、noframes对页面的可用性有负面影响,所以在HTML5中将它们废弃了,使用iframe标签代替,它就像img标签一样,写入地址,设置好宽高就可以了。......

2023-10-28

(一)关于政策过程的文献综述1956年,哈罗德·拉斯韦尔出版《决策过程》一书,该书确立了公共政策阶段论的分析方法。该模型建立在有限理性决策和制度结构基础上,认为政府政策制定具有稳定性和间断性的特点。政策图景关系对政策问题的界定,它是政策发生变迁的关键因素。决策者的决策随着注意力的转移、政策场景的改变而发生变化,这可以被看作有限理性决策方式。因此,政策制定者在一定的激励下对其他州政府进行模仿。......

2023-06-27

联合国教科文组织自2012年以来,启动了国际参照等级以及配套数字化工具的开发和试点研究工作,以解决缺少全球跨国资历和学习成果统一认证标准的发展难题。截至2019年,国际参照等级已然成型,全球30多个国家和地区参与了研究和试点,但国内相关研究尚处于空白。......

2023-10-23

基于上述发展背景,阿联酋国家资历认证委员会代表海湾合作委员会制定了海湾资历框架,并于2014年5月在沙特阿拉伯利雅得正式发布。海湾资历框架为海湾合作委员会成员国之间资历体系互认和衔接提供了共同参考框架。海湾资历框架包括10个等级,覆盖了普通教育、职业教育、高等教育和培训,但海湾资历框架的主要目的是为海湾国家的职业教育与培训和职业资格证书体系提供服务,所有资格证书将对接或基于职业技能标准。......

2023-10-23

相关推荐