本日上午,斯坦因和蒋孝琬来到千佛洞第1号窟,伺机让王圆禄为他们打开藏经洞的室门。关于斯坦因第一次进入藏经洞的时间,他在《契丹沙漠废墟》中记录为本日中午。[22]但根据斯坦因日记,他第一次入藏经洞的时间更有可能是在当日的上午。斯坦因在进入藏经洞之初,就开始对藏经洞周围环境进行观察,并推测藏经洞的封闭时间。从检查藏经洞文物的一开始,斯坦因便对藏经洞绘画品表现出浓厚的兴趣。......

2023-07-31

斯坦因是第一个进入藏经洞的西方学者,也是首次从考古学角度测量并记录藏经洞的人。他于1907年5月28日将藏经洞第5次彻底腾空,甚至还乘王圆禄暂时外出的机会,连最底层用于铺垫低凹处的捆子也全部搬出,并在洞窟的地面上进行了挖掘。此时的藏经洞内,没有任何障眼物,斯坦因当日便对藏经洞的长度、宽度和高度进行了历史上的第一次测量,也对藏经洞四壁情况进行了历史上的第一次记录。斯坦因在1907年5月28日日记中记录说,他将藏经洞腾空后发现,“除了北侧的墙壁外,其他墙面都是平白无画的灰泥; 北壁的上半部分残存有彩绘窗花格,显然是绿色、红色相间的。没有任何人像或彩绘背后圆光的痕迹。”斯坦因对藏经洞壁画状况的记录,大异于后人的各种记录,也大异于藏经洞现状。这是一个无法回避的问题,我们姑且称之为“藏经洞壁画问题”。[77]

关于藏经洞内现存壁画的现状,1982年出版的敦煌文物研究所整理《敦煌莫高窟内容总录》中记录如下:

第17窟。修建时代:晚唐。洞窟形制:覆斗形顶,北壁前设床坐。内容:主室西壁嵌有大中五年(公元851)洪 告身碑。北壁晚唐画双树,西侧树下画近事女一身(执杖,持巾),树间挂布囊。东侧树下画比丘尼一身(持纨扇),树间挂一水壶。床坐上晚唐塑洪

告身碑。北壁晚唐画双树,西侧树下画近事女一身(执杖,持巾),树间挂布囊。东侧树下画比丘尼一身(持纨扇),树间挂一水壶。床坐上晚唐塑洪 坐禅像。床坐西面壁画双履,床坐南面壸门内画双鹿衔花与狮子。[78]

坐禅像。床坐西面壁画双履,床坐南面壸门内画双鹿衔花与狮子。[78]

1996年出版的敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》中的记录大同小异:

第17窟(C151耳)。时代:晚唐。形制:覆斗形顶,北壁前设泥床。内容:主室西壁嵌有大中五年(公元851年)洪 告身碑。北壁画双树,西侧树下画近事女一身(执杖,持巾),树间挂布囊。东侧树下画比丘尼一身(持纨扇),树间挂一水壶。床上晚唐塑洪

告身碑。北壁画双树,西侧树下画近事女一身(执杖,持巾),树间挂布囊。东侧树下画比丘尼一身(持纨扇),树间挂一水壶。床上晚唐塑洪 影像。床西向面画双履,床南向面壸门内画双鹿衔花与狮子。[79]

影像。床西向面画双履,床南向面壸门内画双鹿衔花与狮子。[79]

1998年出版的《敦煌学大辞典》所收“藏经洞”条目中,对藏经洞画塑现状描述如下:

位于第16窟甬道北壁。建于唐大中五年至咸通三年(851—862)间,是晚唐释门河西都僧统洪 的影堂。平面近于方形,覆斗形窟顶。从地面至窟顶高3米。北壁贴壁建长方形禅床式低坛,坛上泥塑洪

的影堂。平面近于方形,覆斗形窟顶。从地面至窟顶高3米。北壁贴壁建长方形禅床式低坛,坛上泥塑洪 像。北壁画菩提树二,枝叶相接,以示洪

像。北壁画菩提树二,枝叶相接,以示洪 在菩提树下坐禅。菩提树左侧画比丘尼一,双手捧持对凤团扇。菩提树右侧画近事女一,一手持杖。西壁嵌大中五年洪

在菩提树下坐禅。菩提树左侧画比丘尼一,双手捧持对凤团扇。菩提树右侧画近事女一,一手持杖。西壁嵌大中五年洪 告身碑一通。[80]

告身碑一通。[80]

总之,今天世人看到的藏经洞,仅北壁存有壁画,而东、西、南三壁皆无画。北壁的东、西两半部分,各画一棵树。东树朝西的树枝上挂着水壶,西树朝东的树枝上挂着布囊。东树的东侧下方站立一比丘尼,双手持对凤团扇。西树的西侧下方站立一近事女,其右手执手杖,左手托巾(图111,图112)。

图111 藏经洞北壁壁画局部

图112 藏经洞北壁壁画现状(杨东苗摹本)

显然,斯坦因并没有看到藏经洞北壁上醒目的比丘尼像和近事女像。今人若以斯坦因漏记或误记之类的简单理由,将其对藏经洞的直观记录轻易地加以否定,乃至将藏经洞壁画问题模糊地加以处理,终究不能算是科学的态度。因此,“藏经洞壁画问题”必须得到正视,应该加以研究、分析,获得一个合情合理的解释。斯坦因1907年5月28日日记中强调,藏经洞内仅北壁残存有壁画,而其余西、东、南三壁都是空白无画的灰泥,这与今天的状态相符。但斯坦因又说,藏经洞北壁只是在上半部分残存有绿、红色相间的“彩绘窗花格”,则与今天我们看到的北壁壁画现状大相径庭。如果说斯坦因日记有可能出现笔误的话,那么斯坦因第二次中亚考察详尽报告书《塞林底亚》中的相关记录,则可以打消这种怀疑。该书中对藏经洞的正式记录如下:

在很短暂的一段时间里,这个石窟被彻底清理干净了。当时我能够观察到很少的一点点考古学迹象,可以说明该石窟的原始特征。关于该石窟的平面精确测量数据,从东向西长9英尺,宽度是8英尺8英寸。在入口的对面,也就是在北壁的前面,抬升起一座涂有灰泥的台基,长5英尺,宽2英尺,高度是1英尺8英寸。该台基的形状和位置都表明,它肯定是用来当作一个塑像基座的。找不到泥塑像或浮塑圆光的任何遗迹。至于壁画作品,只是在北壁的靠上部分,还残存下一些色彩暗淡的装饰性窗花格作品(decorative tracery work)。而在其他地方,涂有灰泥的墙面上是空白无画的。门口只有3英尺宽,因为很窄的缘故,小室里的光线在任何时候肯定都是非常弱的。[81]

这段文字确证,斯坦因日记中没有笔误。斯坦因在这里再次强调,藏经洞四壁中,只有北壁的靠上部分还残存一些色彩暗淡的“装饰性窗花格作品”,而在其余西、东、南三壁,涂有灰泥的墙面上空白无画。

斯坦因于1907年5月28日站在空荡荡的藏经洞中,看到的仅是北壁上方残存的一些绿、红色相间,色彩暗淡的装饰性“窗花格”图案。斯坦因提到的“窗花格(tracery)”,是考古学家和美术史家熟悉的一个建筑学术语。该词主要指用树枝树叶形装饰性交叉线条构成的装饰作品,多见于西方哥特式建筑、尖拱式建筑或教堂建筑的窗户上半部分。今天存在于藏经洞北壁上的双树,其上半部分确是交织在一起的树枝树叶,只是画法奇特,颇似“窗花格”。假如斯坦因能看到包括树干在内的双树全部,相信他不会把树干以上部分看成是“窗花格”。反过来说,斯坦因没能将映入眼帘的“窗花格”认定为双树的树枝树叶,只能说明当时北壁下方尚未显露出双树的树干部分。至于如今突显于北壁下半部分的近事女像和比丘尼像,斯坦因根本就没有看到。唯一的解释是,在当时的北壁上,没有显现双树下半部分和这两个女像。

斯坦因是在藏经洞四壁暴露无遗的情况下进行观察和记录的。虽然洞内光线微弱,但毕竟有蜡烛和油灯之类的辅助照明工具,他完全具备记录藏经洞壁画的条件。在这样的条件下,如果当时藏经洞四壁上存在有任何壁画,像斯坦因这样的职业考古学家,是不应该视而不见的,不应该出现漏记或误记的情况。

斯坦因只看到北壁上方的“窗花格”,而没有看到的两棵树以及树下的近事女像、比丘尼像。这个问题虽然很小,但却是笔者在整理研究斯坦因敦煌莫高窟考古档案、研究莫高窟藏经洞历史过程中一个不可回避的问题。要么是斯坦因记录有误,要么是藏经洞壁画在斯坦因走后才呈现出现状,只能是两者中选一。假如前者是事实,说明斯坦因睁着眼睛说瞎话,无疑会大大降低斯坦因其他所有考古论著的可信度。假如后者是事实,说明藏经洞绝大部分壁画并非自古就存在,前贤关于藏经洞壁画研究的许多内容必定要改写。处于两难之中,笔者不得不尝试着在其他资料中寻觅答案。

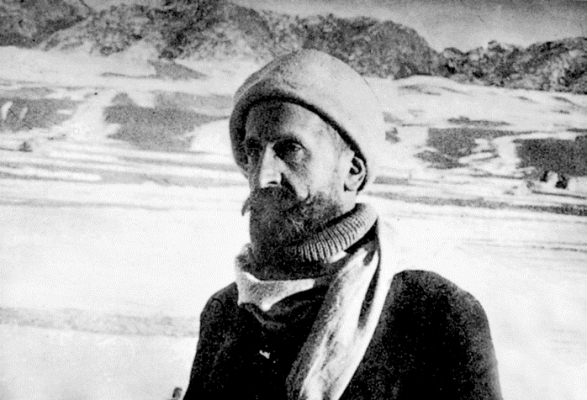

图113 法国汉学家伯希和

斯坦因于1907年6月12日离开莫高窟。不到9个月后,法国汉学家保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)也来莫高窟考古,成为继斯坦因之后第二个进入藏经洞的西方学者(图113)。伯希和于1908年3月3日进入藏经洞,他初见的藏经洞仍然是一个“三侧均布满了一人多高、两层和有时是三层厚的卷子的龛”。[82]伯希和于1908年3月3日至3月26日间在藏经洞工作了3个星期多,每天都蜷伏于洞里,在一支蜡烛的微弱光线下挑选文物。伯希和在莫高窟逗留到1908年5月27日,除了每天记录日记外,还作了工作笔记,也拍摄了大批石窟照片。可惜的是,经笔者翻检,在伯希和的敦煌考古日记中,没有记录下藏经洞的壁画状况。[83]而在伯希和的莫高窟工作笔记中,对于藏经洞的记录也很模糊。根据已出版的《伯希和敦煌石窟笔记》中译本,伯希和所说的“藏经洞”,实即被他编为第163窟的今编第16窟。而真正的藏经洞(今编第17窟),则被他称为“龛”。《伯希和敦煌石窟笔记》记录第163窟(今编第16窟)时说:

第163号洞。

这就是藏经洞,于1900年重修过。

在过道的右部,便是收藏写本的龛(带有一条短小的藏文题记和背屏画,需要拍摄)。其藏文题识很可能是近代的,出自那些阅读过藏文写本的人(诸如蒙古王子)之手。[84]

伯希和看到“龛”(藏经洞)中有“背屏画”,应该指北壁壁画,这又暗示其他三壁没有壁画。但对于北壁壁画的具体内容,伯希和又没有介绍。伯希和说北壁壁画“需要拍摄”成照片,可惜未果。他后来出版的《敦煌石窟》照片集6卷本中,只刊布了他曾提到的藏文题记的照片[85],而从未刊布过北壁全幅壁画照片。

图114 伯希和以藏经洞北壁为背景的工作照

幸运的是,伯希和在藏经洞内挑选文物的过程中,让摄影师查尔斯·努埃特(Charles Nouette)为自己拍摄了一张以藏经洞北壁为背景的工作照[86](图114)。这大概也就是《伯希和敦煌石窟笔记》中提到的“背屏画”照片。我们从伯希和照片上可以看出,倚靠北壁排列的经卷摞子之上,暴露出北壁上方的一部分壁画(图115)。通过对比可知,伯希和照片上暴露出的壁画部分,与我们今天所见藏经洞北壁壁画中央部位的树枝树叶完全吻合。

图115 伯希和照片(左)与藏经洞现状的壁画局部比较

斯坦因、伯希和进入藏经洞的时间仅有9个月的间隔,其间藏经洞北壁壁画不可能重绘。既然伯希和照片上显示藏经洞北壁上方的壁画部分就是我们今天仍能看到的树枝树叶,那么斯坦因见到的“窗花格”,也就是至今仍存的树枝树叶。可惜的是,在这幅珍贵的伯希和照片上,显露的壁画部分恰好也是斯坦因考古日记中提到的“窗花格”部分; 而我们最渴望了解的东西,即北壁中下方是否有双树树干,树干上是否有悬挂物,树下是否存在近事女像和比丘尼像等,在伯希和照片上都被写本捆子遮拦掉了。

伯希和照片上既然露出北壁上方的树枝树叶,那么下方树干部分应该也是存在的。斯坦因没能看到树干,合理的解释只能是,北壁下半部分的树干部位当时可能处于泥层的覆盖之下。我们今天仍能看出北壁下半部分有粘损痕迹,损毁程度也比上半部分严重,尤其是北壁东侧,可能就是泥层涂抹的缘故。至于近事女像和比丘尼像当时是否存在,就不好妄加猜测了。如果藏经洞壁画果真遭泥层覆盖过,那涂画事件可以发生在1036年左右藏经洞封闭之前,也可以发生在1900年藏经洞发现之后。伯希和逗留莫高窟近3个月时间,也剥离过壁画,[87]但是否剥离出藏经洞北壁壁画的下半部分,尚无资料说明。

假如伯希和为藏经洞壁画第一次拍摄了完整的照片,假如伯希和在各种文字记录中对藏经洞四壁的记录更详细些,那么因斯坦因记录迥异于藏经洞壁画现状而产生的“藏经洞壁画问题”,应该早已迎刃而解了。只是因为伯希和过度专注藏经洞里的珍贵文物,过度关注其他洞窟里的壁画和彩塑,才没有将并不显目的藏经洞壁画列为非摄影不可的对象。

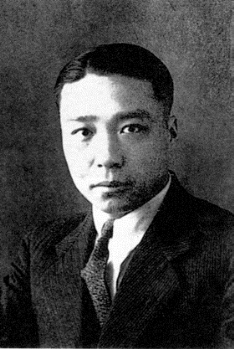

伯希和走后,藏经洞劫余文物于1910年被清政府解运到北京学部,藏经洞最后被彻底腾空,变成了王圆禄等下寺道士的贮藏室。日本京都西本愿寺第三次中亚考察队队员吉川小一郎和橘瑞超(1890—1968)于1911年10月至1912年2月在敦煌活动期间,数次前往莫高窟,但没有进入藏经洞,当然也没有记录藏经洞壁画(图116,图117)。斯坦因于1913—1916年进行的第三次中亚考察期间,于1914年4月2日至4月8日再访敦煌莫高窟,但没有再进藏经洞,也没有再记录藏经洞壁画。

图116 吉川小一郎像

图117 橘瑞超像

俄国印度学家鄂登堡领导的第二次中亚考察队,于1914年8月至1915年1月间长期逗留敦煌莫高窟(图118)。非常可惜的是,鄂登堡考察队在这次规模空前的考察活动中,竟也没有进入藏经洞。关于藏经洞,鄂登堡的记录很简单:“甬道为一般类型,严重破坏,有黑绿色立姿的大菩萨。……F处有两道墙,E处是小库房,上锁。”[88]E处的小库房,即藏经洞。但因为王圆禄上锁的缘故,鄂登堡没能进入藏经洞,当然也没有任何关于藏经洞内部的记录,甚至没有绘制出藏经洞的平面图。

图118 在敦煌考古的鄂登堡

1922年,驻敦煌的肃州巡防各部帮统兼代第四营营长周炳南命令营部司书会同敦煌县署警察所员,对莫高窟和安西榆林窟、东千佛洞进行了一次调查和编号。这是中国人对莫高窟进行的第一次勘查,所得成果《官厅调查表》[89]中也第一次将藏经洞编为第288窟。《官厅调查表》对藏经洞著录如下:

洞数:二八八。洞高:九·〇。洞宽:八·〇。洞长:八·〇。塑佛数:(未记)。壁画完全与否:(未记)。壁上画佛数:二八。破坏尺寸:(未记)。附记:此洞光绪二十五年五月二十六日发现隋唐人写经数千卷。[90]

该表使用的长度单位是市尺,著录藏经洞尺寸为“洞高:九·〇(约3米)”、“洞宽:八·〇(约2.66米)”、“洞长:八·〇(约2.66米)”,基本准确。但令人惊讶的是,该表著录藏经洞“壁上画佛数:二八”。《官厅调查表》上的记录,既不同于斯坦因、伯希和的记录,也与藏经洞现状迥异,与今日仅北壁有两女像的情况差距很大。假如真是新显现出28尊佛像,那必定会画满藏经洞西、东、南三壁。

不过,学术界对《官厅调查表》的可信度早有怀疑。如国立敦煌艺术研究所于1944年完成的《敦煌石窟群之编号问题》稿本中列有“官厅编号之评价”一节,其中指出,《官厅调查表》“又于第二八八号附记云:‘此洞光绪廿五年五月廿六日发现隋唐人写经数千卷’,则又在北端逆上第十一窟。由是观之,编号起讫点究在何处,除征询当初参加编号工作者外,实无法勘定之。然则此表之效用,已等于零矣。”[91]《敦煌石窟群之编号问题》一文又断言:《官厅调查表》中“凡可确定洞窟所在地之各号,仅有一二、三八、一六四、二六六、二八八等五窟,而所记载均扑朔迷离,与实际不符,甚至相差过远。按此调查表出于无知之公务人员之手,其不忠实也,自在意料中。故此表之生命已宣告终止,而成为历史上之陈迹矣”。[92]

1923年8月20日至8月21日,长期在甘肃各地做官的钟彤沄,在敦煌县县长陆恩泰、敦煌驻军营长周炳南等人的陪同下,到莫高窟参观两日。王圆禄在下寺招待了他们,并破例给他们打开了第16窟的大门。钟彤沄在1923年8月21日日记中说:

藏书及经之洞,即在洞口左石壁上。门为圭形,高二尺余,阔二尺余,距地亦约二尺余。今为道人贮藏杂物之处。洞之发见,在清光绪二十五年六月。因洞门填砌沙石,年久自崩,人因而掘之,得洞焉。而传者率谓:洞为沙掩,某年沙忽为风吹开,因得洞门。皆讹以传讹也。……此洞为千佛洞中第一大洞,然门既狭小,又别无窗户以纳光,正午亦不甚睹物,入者须携灯烛。[93]

遗憾的是,钟彤沄也只进了第16窟,而没有进藏经洞,因此也没有关于藏经洞壁画的记录。此后,美国东方学家兰登·华尔纳(Langdon Warner,1881—1955)领导的两次考察活动也以敦煌莫高窟为目的地,曾于1924年1月下旬至2月初在莫高窟活动10天,于1925年5月在莫高窟参观3天,但都没能进入藏经洞(图119)。

王圆禄于1931年6月3日死去后,莫高窟下寺道士势力越来越衰,对藏经洞的控制也越来越松。1935年6月8日,南京国民政府委员邵元冲(1890—1936)偕秘书高良佐(1907—1968)来到莫高窟,下榻于下寺。6月9日,邵元冲和高良佐首先参观了莫高窟第16窟。高良佐手捧钟彤沄《雪泥三记》中的游莫高窟日记,在自己的日记中也多处抄袭钟彤沄的说法。高良佐对第16窟的记录是:“藏书暨经之洞,即在洞口石壁上。门为圭形,高二尺余,阔二尺余,距地亦约二尺余。今为道人贮藏杂物处。”[94]似为抄录钟彤沄日记的结果。高良佐一边参观,一边还为莫高窟编号。在高良佐的莫高窟编号表中,没有给藏经洞单独编号,只是将今编第16窟编为第10窟,著录如下:“洞号:10。周编号:(未记)。伯编号:163。洞高:22.00。洞宽:40.00。洞长:42.00。塑像数:(未记)。画壁形式:(未记)。破坏情形:(未记)。备注:光绪二五年五月一日发现唐经。”[95]这样不精确的标号著录结果,也同样没有多大的学术价值。

1937年抗日战争全面爆发后,敦煌和莫高窟成为后方官员、文人和雅士们经常光顾的地方。1937年10月至1938年6月,西安中华艺术专科学校校长李丁陇(1905—1999)在莫高窟临摹壁画,成为近代第一个临摹莫高窟壁画的中国画家。李丁陇逗留莫高窟长达8个月,临摹壁画100多幅[96]。其间,李丁陇是否进入过藏经洞,是否著录过藏经洞北壁壁画,我们尚未见文献报道。

图119 华尔纳像

1941年6月上旬,画家张大千至敦煌莫高窟,开始调查石窟,临摹壁画,成为第二个临摹莫高窟壁画的中国画家。张大千到达莫高窟后,被安排在下寺居住。他对藏经洞情有独钟,一放下行李就钻进下寺对面的第16窟参观,并第一次进入藏经洞[97](图120)。

1941年10月5—7日,国民政府监察院院长于右任(1879—1964)偕考古学家卫聚贤(1898—1989)等人来到莫高窟参观,住在下寺,并受到张大千招待。卫聚贤在3天的逗留期间,对莫高窟史实、藏经洞文物流散状况、王圆禄事迹等进行了较详细的调查,并测量了藏经洞及其所在的莫高窟第16窟。卫聚贤返回重庆后,于1943年5月在《说文月刊》第3卷第10期上发表的调查报告《敦煌石室》一文中说:

图120 正在临摹敦煌壁画的张大千

在此大洞(莫高窟第16窟)的甬道北面,距地三尺(约1米)处,有一宽约二尺五寸(约0.83米)、高约四尺(约1.33米)之复洞的甬道。复洞长、宽均为九尺五寸,边高六尺五寸,中高九尺三寸。洞内四壁亦画佛,观其形状颜色知为唐画。不过复洞在别的大洞也有几个,而宋时下寺僧人就近将此复洞装满写经及佛像,用土基(如砖坯而大)将复洞的门塞住,外用泥涂,加以粉画,就其形状颜色知为宋画。[98]

卫聚贤测量的藏经洞尺寸为“长、宽均为九尺五寸(约3.16米),边高六尺五寸(约2.16米),中高九尺三寸(约3.10米)”,并不是很精确。但最值得注意的是,卫聚贤说藏经洞“洞内四壁亦画佛,观其形状颜色知为唐画”,与今日藏经洞状况大异。若将卫聚贤的描述与《官厅调查表》的著录联系起来,似可给人以如下印象:在1922—1941年间,藏经洞四壁皆有佛画,计佛像28尊。假如当时的藏经洞四壁真是画满佛教“唐画”,那应该不是下寺道士们请人新画上去的,只有可能是剥离墙壁泥层后得到的结果。

后世很少有学者认同藏经洞四壁皆曾有画这种说法,仅姜亮夫《敦煌——伟大的文化宝藏》中沿袭此说,谓藏经洞“四壁皆画,一幅画男女象各一,其衣饰极为别致,为千佛洞中极罕见之作品。由色彩形状,知为唐画”。[99]这显然是姜氏将卫聚贤《敦煌石室》中的说法和藏经洞现状结合在一起考虑的结果。

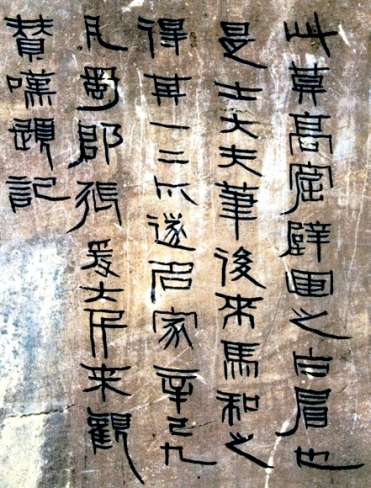

卫聚贤等人于1941年10月7日离开莫高窟后,藏经洞壁画开始逐渐呈现出现今的模样。关于藏经洞壁画现状的记录,始自张大千。1941年10月20日至11月18日间(阴历辛巳年九月)某时,张大千在靠近藏经洞北壁的西壁北端中部用毛笔墨书了5行题字:“此莫高窟壁画之白眉也,是士大夫笔。后来马和之得其一二爪,遂名家。辛巳九月,蜀郡张爰大千来观,赞叹题记。”[100](图121)张大千在藏经洞西壁“题记”,首先说明西壁此时空白无画。藏经洞西壁上不再有佛画,又恢复到斯坦因等人看到的空白无画的状态。又“题记”位于西壁北端,可知张大千“赞叹”的对象只能是北壁下半部分西侧的近事女像(图122),也说明此时近事女像已出现(图123)。在第一条题记稍南侧,张大千留下了第二条题记:“光绪二十六年五月二十五日,为道人王圆箓发现之藏经洞。”[101]这条题记没有张大千落款,但系张大千笔迹,题记时间和第一条题记相距不远。

图121 张大千在藏经洞西壁上的题记(王惠民刊布)

张大千在莫高窟居住了近两年时间,直到1943年5月才离去。张大千逗留莫高窟期间,记录下各窟的内容,撰成《漠高窟记》凡11册,脱稿于1943年2月[102]。虽然《漠高窟记》迟至1985年才以张大千遗著形式出版,但所记内容仍可被看作是1941—1943年的记录。其中在对张编第151窟(今编第16窟)的记录中,附记藏经洞壁画如下:

图122 藏经洞西壁张大千题记与北壁近事女像的位置关系

图123 近事女像

藏经洞(洞口、北壁)。盛唐。

……

北壁,东端比丘尼一身,红袈裟,持凤扇,西向立。前,老树一株,枝上悬一长壶,壶有白色络。树梢右,飞鸟二。西端,小女子一身,双鬟,绛衣,左持朱杖,右臂披一红巾,东向立。前,老树一株,枝上悬一白色方形长袋。树梢西,飞鸟二。高约三尺七寸。此画下半,稍有残毁。

东、西、南三壁,及窟顶、藻井,均无画。西壁中毁,即原砌碑处。[103]

张大千逗留敦煌期间,又邀请好友画家谢稚柳到敦煌,于1942年夏初至1943年春暮间协助调查莫高窟(图124)。后到的谢稚柳也进入过藏经洞,并记录藏经洞北壁的壁画,撰成《敦煌艺术叙录》。谢稚柳的记录迟至1955年出版,其中在著录张大千编第151窟(今编第16窟)时附记:

藏经洞(洞口北壁,南向)。盛唐。

……

东、南、西三壁及窟顶藻井均无画。西壁中即原砌碑处。

北壁:

比丘尼一身,红袈裟,持凤扇,西向立。旁老树一株,枯干上悬一长壶。树梢两端,飞鸟二(壁东)。

近事女一身,下半稍有剥落,高约三尺七寸,双环(鬟),绛衣,左手持朱杖,右臂披一红巾,东向立。旁老树一株,枯干上悬一白包方形长带(壁西)。……

(北壁画用笔敦厚,情调自然,盛唐高手之作。)[104]

从此以后,凡来莫高窟并进入藏经洞的人,都能在北壁上看到现存的近事女像和比丘尼像。所有关于莫高窟内容的著录中,大都对藏经洞壁画现状有记录,只是有时表述不同,在此不一一列举。

莫高窟壁画人像杰作成百上千,张大千却只对一幅呆若木鸡的近事女像情有独钟,不仅“赞叹题记”,誉之为“莫高窟壁画之白眉”,而且还将与该画毫不相干的南宋画家马和之拉扯进来做铺垫,实令后人颇感不解。张大千在藏经洞题记中对北壁壁画近事女像的过誉之辞,后来也引起其他画家的异议。国立敦煌艺术研究所于1944年至1945年编写的《莫高窟各洞内容之调查》中,对藏经洞的记录说:“北壁:比丘一身,忧婆夷一身。余壁无画。”[105]执笔者李浴(1915—2010)随后加上一段按语说:

图124 谢稚柳像

此即敦煌经卷之出处也。窟口在一五一窟甬道之北壁。窟内西壁北部,近北壁之忧婆夷处,有时人张大千题壁:“此莫高窟壁画之白眉也,是士大夫笔。后来马和之得其一二爪,遂名家。辛巳九月(1941年10月20日至11月18日),蜀郡张爰大千来观,赞叹题记。”按此忧婆夷像,描用铁线,而雅逸淡作色。墨线处略施微染,故颇合过来一般国画家口味。实者,此乃画家率意之作。画固不恶,如云此为莫高窟之白眉,是魏、隋初、盛唐等期诸作皆庸俗之作矣。果尔,则吾人日孳孳于千佛洞者,不谓过欤? 又,马和之为南宋高宗时人,画人物多用兰叶。张氏之论,尚有商量之处。[106]

1945年秋,画家潘絜兹(1915—2002)针对张大千在藏经洞西壁上的题壁,用蝇头小楷在张氏题记之南侧题写了一段尖锐的批评语:

此画甚佳,然未必即莫高窟之白眉。张氏以其稍具士气,遽即以此抹杀一切,殊欠精当。至若马和之得其一二,亦遂名家,尤属荒谬。按和之为南宋钱塘人,有声于高、孝朝。其所作山水、人物,务生华藻,衣褶俱作兰叶描。实远祖道玄、近法伯时者,与此固风马牛不相及也。和之画,故宫博物馆尚有收存,如《闲忙图》等,可以考见。似此浅戏写,足(?)以读人物哉! 题壁本为恶德,强作解人,尤属可恶。故为正谬如上。三十四年(1945年)秋,絜兹。[107]

根据张大千在莫高窟活动的习惯看,凡张大千题记处,必有与他相关之新鲜事。张大千在近事女像旁的异常举动,暗示该画与他有关。张大千于1943年2月在莫高窟撰成《漠高窟记》,但却迟迟不公布于世,而是借给谢稚柳,致使谢氏首先在大陆出版《敦煌艺术叙录》。而《漠高窟记》迟至1985年才以张大千遗著的形式在台北出版,这也是一件奇怪的事情,其中也应有隐情。

藏经洞北壁下半部分的近事女像和比丘尼像,斯坦因在1907年没有看到,张大千却在1941—1943年间首次记录,其来源实属蹊跷。笔者综合各种资料后,多年前曾提出一个假设,推断该二像可能系张大千的游戏之作,是张大千直接绘于壁上的仿古新画。[108]近世画家中,唯张大千具备这种行为的环境、动机和能力。

张大千弟子孙云生(1918—2000)生前藏有一批张大千手绘莫高窟壁画粉本,2009年刊布于北京师范大学出版社出版的《瑰丽的静域一梦——张大千敦煌册》一书中。[109]其中一幅画稿(图2—94号)显然是藏经洞壁画近事女像的线描稿,虽在书中标为“大千所临《树下仕女像》粉本”,[110]但有可能系张大千绘制近事女像前所画的粉本(图125)。另一幅画稿(图2—48)在书中标为“大千所临莫高窟《罗汉像》粉本之一”,[111]但显然是比丘尼像,与藏经洞壁画比丘尼像身姿、神态相同。只是粉本上的比丘尼像与近事女像相同,均手执拐杖,而壁画上的比丘尼像改为手执团扇(图126)。

藏经洞位于莫高窟第16窟甬道北壁,而第16窟前室实即王圆禄于1906年完成重修的“三层楼”下层,王圆禄曾在此居住过。在第16窟前室的北壁上,至今保存着一幅壁画,显系藏经洞北壁壁画上半部分的摹本(图127)。藏经洞北壁壁画的这幅摹本来源不明,在《敦煌莫高窟内容总录》等目录书中也没有著录,[112]极有可能是1944年后国立敦煌艺术研究所或敦煌文物研究所工作人员的临摹品。这幅摹本只画了上半部分的双树,没有画下半部分的双女,一定程度上可反映藏经洞北壁壁画的原貌。

图125 张大千手绘近事女像粉本(左)与藏经洞壁画近事女像(右)之比较

图126 张大千手绘比丘尼像粉本(左)与藏经洞壁画比丘尼像(右)之比较

图127 莫高窟第16窟前室北壁上摹绘的藏经洞北壁壁画上半部分

为了解释斯坦因1907年5月28日日记中对藏经洞北壁壁画的描述与现状不符的事实,笔者多年前提出了“藏经洞壁画问题”,并推测藏经洞北壁壁画近事女像和比丘尼像有可能系张大千伪造。张大千在莫高窟随意剥离、勾勒壁画,早已为世人所知。历史学家向达(1900—1966)于1942年11月5日从莫高窟写给李济、傅斯年的信中就举报说:

张大千氏,以一江湖画家,盘踞此间,已历年余。组合十余人,作临摹工作,任意勾勒原画,以便描摹。损坏画面,毫不顾惜。且以洞窟作为卧室,镇日关锁,游人裹足。尤其令人愤慨者,为擅自剥离壁画。张氏崇拜北魏、隋、唐,遂以为宋以下无一可取。凡属北魏、隋、唐原开而经宋、元重修者,辄大刀阔斧,将宋、元壁画砍去,以求发见隋、唐作品或年号、题识。唯日孜孜,若恐不及。[113]

张大千自年轻时就擅长临摹,师从李筠庵学习仿制古画的方法。后又有以假乱真的嗜好,尝大造石涛画赝品,卖给程霖生等上海收藏家,以愚弄人为乐。[114]以张氏的性格,到莫高窟后,临摹壁画之余,再于空壁上留几幅以假乱真的赝作,一可自娱自乐,二可愚弄后人,并非没有可能。不过,这个看法只是为了解释“藏经洞壁画问题”而做出的推论。斯坦因1907年5月28日日记中关于藏经洞北壁壁画的记录,迥异于现状。笔者在考释斯坦因日记时,不得不对这一差异做出解释。但笔者的推论究竟是否合情合理,还要取决于专家对藏经洞壁画进行的科学检验和鉴定结果。

【注释】

[1]‘Dr.Stein’s Travels in Central Asia:Archaeological Discoveries’,The Times,9 March 1909,p.10;GJ,Vol.34,No.3,for September 1909,pp.267-268.

[2]斯坦因1907年5月21日日记,英文手写原件,斯坦因手稿第199号,第62v张;英文打字抄件,斯坦因手稿第204号,第305张。

[3]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.165.

[4]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.803.

[5]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.165; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.803.

[6]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.165; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.803.

[7]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.927.

[8]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.165; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.803.

[9]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v张;斯坦因手稿第204号,第305张。

[10]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.166; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.803.

[11]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v张;斯坦因手稿第204号,第305张。

[12]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.167.

[13]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,pp.169-170; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,pp.805-806.

[14]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v张;斯坦因手稿第204号,第305—306张。

[15]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v—63张;斯坦因手稿第204号,第306张。

[16]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.171.

[17]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v张;斯坦因手稿第204号,第305张。

[18]斯坦因1907年5月22日日记,斯坦因手稿第199号,第62v张;斯坦因手稿第204号,第305张。

[19]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.171; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.807.

[20]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,pp.171-172;Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.807.

[21]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63—63v张;斯坦因手稿第204号,第307张。

[22]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.172.

[23]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63张; 斯坦因手稿第204号,第306张。

[24]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,pp.172-173; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.808.

[25]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63张; 斯坦因手稿第204号,第306—307张。

[26]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.808.

[27]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63张; 斯坦因手稿第204号,第307张。

[28]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,pp.808-809.

[29]M.AurelStein,RuinsofDesertCathay,Vol.II,p.182;AurelStein,Serindia,Vol.II,p.813.

[30]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63v张;斯坦因手稿第204号,第307张。

[31]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63v张;斯坦因手稿第204号,第307张。

[32]斯坦因1907年5月23日日记,斯坦因手稿第199号,第63v—64张;斯坦因手稿第204号,第307—308张。

[33]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.180.

[34]斯坦因1907年5月23日支出账目,斯坦因手稿第364号,第77张。

[35]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.181.

[36]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.181.

[37]斯坦因1907年5月24日日记,斯坦因手稿第199号,第64张; 斯坦因手稿第204号,第308张。

[38]斯坦因1907年5月24日日记,斯坦因手稿第199号,第64张; 斯坦因手稿第204号,第308张。

[39]斯坦因1907年5月24日日记,斯坦因手稿第199号,第64—64v张;斯坦因手稿第204号,第308—310张。

[40]斯坦因1907年5月24日日记,斯坦因手稿第199号,第64v张;斯坦因手稿第204号,第310张。

[41]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65—65v张;斯坦因手稿第204号,第311张。

[42]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65张; 斯坦因手稿第204号,第310—311张。

[43]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65v张;斯坦因手稿第204号,第311张。

[44]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65v张;斯坦因手稿第204号,第311—312张。

[45]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65v张;斯坦因手稿第204号,第312张。

[46]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.182.

[47]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65v张;斯坦因手稿第204号,第312张。

[48]斯坦因1907年5月25日日记,斯坦因手稿第199号,第65v张;斯坦因手稿第204号,第312张。

[49]斯坦因1907年5月26日日记,斯坦因手稿第199号,第66—66v张;斯坦因手稿第204号,第312—314张。

[50]斯坦因1907年5月26日日记,斯坦因手稿第199号,第66张; 斯坦因手稿第204号,第312—313张。

[51]斯坦因1907年5月26日日记,斯坦因手稿第199号,第66张; 斯坦因手稿第204号,第313张。

[52]斯坦因1907年5月26日日记,斯坦因手稿第199号,第66v张;斯坦因手稿第204号,第314张。

[53]斯坦因1907年5月26日日记,斯坦因手稿第199号,第66v张;斯坦因手稿第204号,第314张。

[54]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67张; 斯坦因手稿第204号,第315张。

[55]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67张; 斯坦因手稿第204号,第315张。

[56]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67张; 斯坦因手稿第204号,第315张。

[57]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67—67v张;斯坦因手稿第204号,第315张。

[58]文字下的横线为原文所加。

[59]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67v张;斯坦因手稿第204号,第315—316张。

[60]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67v张;斯坦因手稿第204号,第316张。

[61]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.191.

[62]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.191.

[63]斯坦因1907年5月27日日记,斯坦因手稿第199号,第67v张;斯坦因手稿第204号,第316张。

[64]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,p.192.

[65]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.824.

[66]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68张; 斯坦因手稿第204号,第316张。

[67]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68张; 斯坦因手稿第204号,第317张。

[68]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68张; 斯坦因手稿第204号,第317张。

[69]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68v张;斯坦因手稿第204号,第317—318张。

[70]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68v张;斯坦因手稿第204号,第318张。

[71]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68v张;斯坦因手稿第204号,第318—319张。

[72]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,pp.191-192; Aurel Stein,Serindia,Vol.II,pp.823-824.

[73]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68v张;斯坦因手稿第204号,第318张。

[74]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第68v—69张;斯坦因手稿第204号,第319张。

[75]M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,Vol.II,pp.187-188.

[76]斯坦因1907年5月28日日记,斯坦因手稿第199号,第69张;斯坦因手稿第204号,第319张。

[77]王冀青《关于敦煌莫高窟“藏经洞壁画问题”》,《敦煌学辑刊》2010年第4期,第115—127页;王冀青《敦煌莫高窟藏经洞壁画问题初探》,包铭新主编《丝绸之路·图像与历史》,上海:东华大学出版社,2011年3月,第13—18页。

[78]敦煌文物研究所整理《敦煌莫高窟内容总录》,北京:文物出版社,1982年11月,第6—7页。

[79]敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年12月,第11页。

[80]季羡林主编《敦煌学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1998年12月,第60页。

[81]Aurel Stein,Serindia,Vol.II,p.821.

[82]伯希和著,耿昇译《伯希和西域探险记》,昆明:云南人民出版社,2001年10月,第265页。

[83]Paul Pelliot,Carnets de route,1906-1908,Paris:Les Indes savantes,2008,pp.278-295.

[84]伯希和著,耿昇、唐健宾译《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃人民出版社,1993年4月,第365—366页。

[85]Paul Pelliot,Les Grottes de Touen-houang:Peintures et Sculptures bouddhiques des époques des Wei,des T’ang et des Song,Paris:Librairie Paul Geuthner,1924,Tome VI,Plate 354-2.

[86]Paul Pelliot,Les Grottes de Touen-houang,Tome VI,Plate 368.

[87]王冀青《兰登·华尔纳与中国文物》,兰登·华尔纳著,姜洪源、魏宏举译《在中国漫长的古道上》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2001年7月,附录3,第342—343页。

[88]府宪展《奥登堡在莫高窟(1914—1915)》,《敦煌吐鲁番研究》第7卷,北京:中华书局,2004年1月,第61页。

[89]陈万里《西行日记》,北京:朴社,1926年7月,附录四《官厅调查表》,第177—211页。

[90]陈万里《西行日记》,附录四《官厅调查表》,第201页。

[91]国立敦煌艺术研究所《敦煌石窟群之编号问题》,稿本,1944年,冯志文主编《中国西北文献丛书续编·敦煌学文献卷》,兰州:甘肃文化出版社,1999年,第22册,第407—408页。

[92]《敦煌石窟群之编号问题》,《中国西北文献丛书续编·敦煌学文献卷》,第22册,第409页。

[93]钟彤沄《使肃纪程之一》,《雪泥三记》,自刊本,1927年8月,第3页。

[94]高良佐《西北随轺记》,南京:建国月刊社,1936年,第215页;兰州:甘肃人民出版社,2003年8月,第155页。

[95]高良佐《西北随轺记》,第163页。

[96]柯原文《“长卷圣手”敦煌探秘》,原载《飞天》1993年第12期,收入政协甘肃省敦煌市委员会编《敦煌文史资料选辑》第3辑,1995年9月,第48—49页。

[97]李永翘《张大千全传》,广州:花城出版社,1998年4月,上卷,第188页。

[98]卫聚贤《敦煌石室》,《说文月刊》第3卷第10期,1943年5月,第24页。

[99]姜亮夫《敦煌——伟大的文化宝藏》,上海:上海古典文学出版社,1956年12月,第17页。

[100]录文依据王惠民刊布的照片。王惠民《三危佛光:莫高窟的营建》,兰州:甘肃教育出版社,2007年12月,第79页,图73。

[101]李永翘《张大千全传》,上卷,第200页,注释31。

[102]苏莹辉《张大千居士遗著莫高窟记点校后记》,张大千《张大千居士遗著漠高窟记》(《漠高窟记》),台北:中研院,1985年4月,下册,第342页。

[103]张大千《漠高窟记》,上册,第326—327页。

[104]谢稚柳《敦煌艺术叙录》,上海:上海出版公司,1955年11月;上海:上海古典文学出版社,1957年10月;上海:上海古籍出版社,1996年6月,第192—193页。

[105]李浴(执笔)《莫高窟各洞内容之调查》,稿本,1944年,《中国西北文献丛书续编·敦煌学文献卷》,第19册,第187页。

[106]李浴(执笔)《莫高窟各洞内容之调查》,《中国西北文献丛书续编·敦煌学文献卷》,第19册,第187页。

[107]转引自李永翘《张大千全传》,上卷,第200—201页,注释31。

[108]王冀青《关于敦煌莫高窟“藏经洞壁画问题”》,《敦煌学辑刊》2010年第4期,第115—127页;王冀青《敦煌莫高窟藏经洞壁画问题初探》,包铭新主编《丝绸之路·图像与历史》,第13—18页。

[109]朱介英编《瑰丽的静域一梦:张大千敦煌册》(大风堂丛书),北京:北京师范大学出版社,2009年9月。

[110]朱介英编《瑰丽的静域一梦:张大千敦煌册》,第115页。

[111]朱介英编《瑰丽的静域一梦:张大千敦煌册》,第74页。

[112]敦煌文物研究所整理《敦煌莫高窟内容总录》,北京:文物出版社,1982年11月,第6页。

[113]942年11月5日向达致李济、傅斯年信,向达《敦煌考古通信》,南京师范大学中文系编《文教资料简报》1980年第11—12期,第9封附,第17—18页。

[114]李永翘《张大千全传》,上卷,第200—201页。

有关斯坦因敦煌考古档案研究的文章

本日上午,斯坦因和蒋孝琬来到千佛洞第1号窟,伺机让王圆禄为他们打开藏经洞的室门。关于斯坦因第一次进入藏经洞的时间,他在《契丹沙漠废墟》中记录为本日中午。[22]但根据斯坦因日记,他第一次入藏经洞的时间更有可能是在当日的上午。斯坦因在进入藏经洞之初,就开始对藏经洞周围环境进行观察,并推测藏经洞的封闭时间。从检查藏经洞文物的一开始,斯坦因便对藏经洞绘画品表现出浓厚的兴趣。......

2023-07-31

斯坦因在莫高窟为文物打包装箱过程中,计划装满12只箱子。王家彦到访后不久,林太清也来到千佛洞,其目的有二:一是观察斯坦因的行动,二是暗示或劝说斯坦因最好尽早离开敦煌这个是非之地。林太清首先向斯坦因暗示,敦煌县政府计划以武力镇压农民反抗,等斯坦因一离开就采取军事行动。斯坦因6月9日日记记录说:据林大人估计,敦煌现在的人口是8万人。[58]斯坦因访问敦煌期间,敦煌仍流行白喉。......

2023-07-31

腾空藏经洞,是斯坦因全面检查和挑选藏经洞文物的必要条件,也是斯坦因测量、记录藏经洞的必要条件。因此,斯坦因通过劝诱、贿赂等种种手段,让王圆禄在5月28日将所有藏经洞文物都搬了出来。王圆禄反对斯坦因在藏经洞内的挖掘,这引起了他们两人之间的一场冲突和吵闹。斯坦因把藏经洞文物全部腾空后,对藏经洞进行了一次测量。[71]斯坦因于1907年5月28日对藏经洞的测量,是历史上对藏经洞的第一次精确测量。......

2023-07-31

斯坦因带着未能购买更多藏经洞文物的遗憾,于1907年6月12日离开莫高窟和敦煌县城。斯坦因是在肃州逗留期间听说敦煌发生动乱消息的。9月13日,斯坦因返回肃州,并在这里最后一次见到正在接受审问的王家彦。考察完毕后,斯坦因于7月22日下午3时到达肃州。自从斯坦因离开敦煌之后,王家彦便全神贯注地去处理采买粮事件。他们首先下令,立即关闭敦煌县城的城门,以及衙署的大门,还命令总数200多名的敦煌巡勇齐登署门,持枪炮警备。......

2023-07-31

斯坦因意外新获约230捆写本后,害怕继续逗留甘肃省境内会夜长梦多,决定尽快离开甘肃省,转移进新疆省境。斯坦因离开安西前,结清了前几天为包装新获230捆写本而购买棉布、纸张等方面的费用。[39]当日上午11时30分,斯坦因一行离开了安西。[41]斯坦因离开红柳园子后,一路向西,日夜兼程,于1907年10月12日走出甘肃省境,进入新疆省哈密直隶厅下辖的猩猩峡驿。......

2023-07-31

1907年初,王家彦被正式任命为署敦煌县知县。斯坦因抵达敦煌县的当天,敦煌县政府正在更换知县。斯坦因在其一系列著作中,并没有记录下他所见敦煌县知县的完整姓名,而只是称其为Wang Ta-lao-ye。该文又一次配发了那幅被称为“汪宗翰及其家人”的照片。自从20世纪80年代初金荣华提出斯坦因所见敦煌县知县汪宗翰说之后,中外学者纷纷响应,似乎已成定论,汪宗翰成了须为敦煌文物外流负责的历史人物。......

2023-07-31

1907年5月31日,是斯坦因逗留莫高窟的第11天。按照斯坦因的计划,他本日要继续为莫高窟拍摄照片。由于王家彦担心使用武力有可能导致农民起义,进而对长久滞留敦煌的斯坦因造成人身伤害,于是不得不将他计划采取的军事行动向后拖延。由于斯坦因长期逗留莫高窟,引起了敦煌县官府的注意。......

2023-07-31

1914年4月3日下午,王圆禄让斯坦因进入已被他用作贮藏室的今编莫高窟第342窟,然后从自己的窖藏中将两箱子写经搬入窟中,供斯坦因检查。此外,斯坦因还看出,这部分写本都是经过伯希和之手挑选剩下的佛经。1914年4月4日,是斯坦因逗留莫高窟的第3天。[13]不过,斯坦因第三次中亚考察期间于1914年4月剥移的莫高窟壁画标本,此后一直秘而不宣,不知所踪。......

2023-07-31

相关推荐