斯坦因是第一个进入藏经洞的西方学者,也是首次从考古学角度测量并记录藏经洞的人。这是一个无法回避的问题,我们姑且称之为“藏经洞壁画问题”。因此,“藏经洞壁画问题”必须得到正视,应该加以研究、分析,获得一个合情合理的解释。斯坦因在这里再次强调,藏经洞四壁中,只有北壁的靠上部分还......

2023-07-31

1907年5月23日,是斯坦因逗留莫高窟的第3天。蒋孝琬前一天夜里从王圆禄那里带回了一捆“供检查”的写经,连夜翻检后,竟真的从中发现一卷唐玄奘译经的抄本。蒋孝琬于5月23日拂晓时分急忙去斯坦因的帐中,将此事告诉斯坦因。[19]斯坦因和蒋孝琬商量后,决定由蒋孝琬把这件事告诉王圆禄。于是蒋孝琬利用玄奘译经的出现,再次去王圆禄处游说,最后诱使王圆禄允许斯坦因进洞。[20]斯坦因在本日日记中记录说:“在师爷带走的那个捆子中,发现了一些‘经’ 卷,其开头部分写明:该经源自玄奘最初带回的经典! 我似乎觉得我是被我的庇护神指引到这里来的! 看到我虔诚地牢记着他(玄奘),王氏感到非常高兴和满意,答应带我去看他的像。”[21]

斯坦因于5月23日早晨写完了一篇“个人自述”(Personal Narrative),这是他经常撰写的一种游记形式,专供友朋阅读。此外,斯坦因还调解了奈克·拉姆·辛格与蒋孝琬之间产生的一些小麻烦,然后在蒋孝琬的陪伴下,前去拜访王圆禄,并请王圆禄领他再次参观藏经洞所在的千佛洞第1号窟(莫高窟第16窟)。本日上午,斯坦因和蒋孝琬来到千佛洞第1号窟(莫高窟第16窟),伺机让王圆禄为他们打开藏经洞的室门。关于斯坦因第一次进入藏经洞的时间,他在《契丹沙漠废墟》中记录为本日中午。斯坦因在书中这样描述他第一次进入藏经洞的背景:“这一天天空晴朗,气温炎热,上午抬着我的照相机跟在我屁股后面走来走去的‘士兵们’,现在都去午休了,在饱吸鸦片之后舒舒服服地睡起了大觉。所以只有蒋氏一个人陪着我去了石窟。”[22]但根据斯坦因日记,他第一次入藏经洞的时间更有可能是在当日的上午。据斯坦因本日日记中记录说:

写完个人自述并处理完奈克和师爷的一些小麻烦后,前去王道士的庙室。昨天还堵塞在壁龛入口处的泥墙已被拆移掉,因此我得以进入藏经的地点。看到成捆的写本一直堆积到高出地面以上10英尺的地方,而且洞内留下的空间只可供两人站立,我感到非常惊讶。[23]

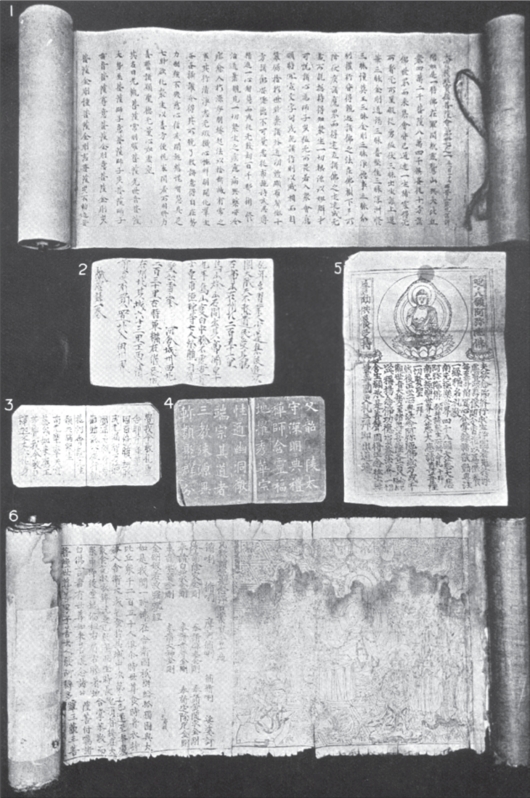

图102 斯坦因后期合成的藏经洞口工作场景照片(卷子等物系人工绘制)

这是斯坦因对于他第一次见到的藏经洞状况的最早记录。

斯坦因进入藏经洞后,便盘算着如何将全部写本检查一遍。由于当时藏经洞中堆满了文书,所剩空间只容站立两个人,所以斯坦因认为首先要寻找一个检查写本的场所。他和王圆禄商量好,在藏经洞外的空间检查文物内容,由王圆禄一次提出一两捆供他阅览。[24]王圆禄同意了斯坦因的建议,在藏经洞外的大甬道和前室设案,以供斯坦因检阅文书内容(图102)。从当日下午开始,在此后的6天时间里(5月23—28日),斯坦因将千佛洞第1号窟(莫高窟第16窟)的甬道及其带侧室的前室当作一处隐蔽的“阅览室”,一直在这里秘密地从藏经洞的各种捆子里挑拣写本和绘画品。到5月28日这项工作结束时,竟然没有一个士兵或香客注意到斯坦因的活动。

斯坦因在进入藏经洞之初,就开始对藏经洞周围环境进行观察,并推测藏经洞的封闭时间。斯坦因在5月23日日记中记录说:

粗糙简陋的门嵌在开口处,替代了曾经藏匿壁龛的一堵灰泥薄墙。据王氏说,现在甬道墙面上遍绘的这层壁画,也曾覆盖了被隐藏起来的入口。最初,是一条裂缝吸引了他的注意力,当打穿了灰泥屏墙后,便发现了一间装满写本捆子的小室。……这个藏书室被用墙封起来以后,已经经历了多长时间呢? 这是一个待解决的问题。[25]

这是斯坦因对王圆禄所述藏经洞发现过程的最早记录。斯坦因根据覆盖甬道墙壁上的壁画风格,以及王圆禄的口述,再加上开口处周围墙面的状况,判定壁画也曾覆盖了藏经洞的开口处,而壁画的年代不可能晚于宋代。[26]

关于藏经洞出土的《大中碑》,斯坦因在5月23日日记中记录了王圆禄告诉他的情况:“现在在甬道左边被墙围住的石碑,最初也是在壁龛中被发现的,显然是被固定住的,或者倚靠在西墙上。碑铭的年代是大中九年(公元855年)。”[27]斯坦因在日记中将碑铭的断代误记为大中九年(855年),后来在《塞林底亚》等著作中改正为851年(大中五年)。[28]王圆禄告诉斯坦因说,在藏经洞发现之后,斯坦因到达之前,藏经洞曾被多次腾空过,目的是为了寻找所谓的“值钱物”。[29]

斯坦因从5月23日上午开始检查藏经洞出土文物。由于他不懂汉语文,所以对汉文典籍并不敏感,而对于印度婆罗谜文字系统的写本则更感兴趣,很快就发现了一些婆罗谜文和藏文写本。斯坦因在本日日记中记录说:

拿出来的最初几包写本都是汉文佛经,它们都被整整齐齐地卷着,然后裹以棉布经帙。很快,我便在一个卷子的外侧发现了中亚婆罗谜字的经文或题记。藏文写本也写在连接起来的一张张纸上,但每页和每页之间有分隔物,它们也被包捆成卷子形,但最初是否打算这样做还很难说。在一般情况下,是没有什么经帙包裹皮的,只是用结实的绳子将它们绑成捆子。所有的东西都令人吃惊地保存完好。没有任何受潮的痕迹。[30]

职业习惯使斯坦因很快就考虑到藏经洞的性质问题,使他联想起中亚佛塔建筑物中心部位存放废旧佛经的习俗。从检查藏经洞文物的一开始,斯坦因便对藏经洞绘画品表现出浓厚的兴趣。他在5月23日日记中记录道:

对于类似葬礼的藏书行为是否年代很早,我起初颇觉可疑,但当我打开一大捆子丝质和棉质的画幡与祈祷幡时,所有的疑虑全都云消雾散了。美丽的佛像画在类似纱罗一样的细绢上,下部还有三条丝质飘旒。这是非常好的一批还愿奉献物。稀奇古怪的垂饰上有小丝结和各种织物的补片。我挑选了一批优秀的画幡。[31]

5月23日下午,斯坦因开始认真检查文物捆子,并给他挑选出来的捆子编号。斯坦因和蒋孝琬将他们认为重要的文书、画幡放在一边,其余者放在另一边。斯坦因首先检查并挑选出来的文物,是两捆子汉文写本,斯坦因给它们编号为千佛洞第1号捆子(C.i)和千佛洞第2号捆子(C.ii)。(图103)斯坦因本日日记中记录说:

图103 斯坦因从藏经洞挑选出来的佛经捆子

下午,我自始至终都在检查两捆子汉文写本(千佛洞第1号捆子,千佛洞第2号捆子),其中在一些典籍的背面有原始藏语译本(?)。接下来,我又处理一大摞混杂的纸张(b),并从中清理出原属于8个或更多的不同梵夹式写本的页子。一包属于大形中亚写本的页子。两件大形梵夹式藏文典籍写本的页子。大形写本,尺寸是21英寸×4英寸; 另一件写本,尺寸是14英寸×2英寸(千佛洞第2号捆子第004号[?]),梵语(?),完整地保存着32个页子。

从千佛洞第1号捆子中,挑选出6件薄绢画,小形。同样地,还从同一出处挑选出2件棉质画幡。——大形绘画品包括:3件绘制精美的绢质画; 2件纸质画; 1件大形的棉质画。[32]

斯坦因在挑选文物的过程中,心中盘算着如何获得已经挑选出来的文物。斯坦因为了把挑选出来的文物带走,又和王圆禄谈论起玄奘来。[33]在斯坦因和蒋孝琬的不断暗示下,王圆禄最后同意蒋孝琬把斯坦因挑选出来的卷子和美术品偷偷运回斯坦因的帐篷(图104,图105,图106,图107,图108)。

图104 斯坦因从藏经洞挑选出来的汉文文书

图105 斯坦因从藏经洞挑选出来的非汉文文书

图106 斯坦因从藏经洞挑选出来的绢画《毗沙门天》

图107 斯坦因从藏经洞挑选出来的绢画《引路菩萨》

图108 斯坦因从藏经洞挑选出来的纸画《劳度叉斗圣图》

当斯坦因结束了他在5月23日的工作时,蒋孝琬的劝说以及“为写本做出的补偿”而支付的103米斯卡尔(即10.3两)银子[34],诱使王圆禄允许蒋孝琬把斯坦因挑选出来的东西偷偷运走。斯坦因记录说:“道士已经鼓起了勇气,同意满足我的愿望,但有一个严格的条件,那就是:除了我们三个人之外,不得有任何人知道我们所做成的这笔交易; 只要我还在中国的土地上,我就不能将这些‘发现物’ 的来源透露给任何一个活着的人。”[35]就这样,蒋孝琬自告奋勇地充当了唯一的搬运工。除了5月23日夜晚之外,“在后来的另外7个夜晚,每当夜深人静、人人都睡了觉的时候,师爷便采取了同样的预防措施,他就是这样小心谨慎地来到我的帐篷里。”[36]

有关斯坦因敦煌考古档案研究的文章

斯坦因是第一个进入藏经洞的西方学者,也是首次从考古学角度测量并记录藏经洞的人。这是一个无法回避的问题,我们姑且称之为“藏经洞壁画问题”。因此,“藏经洞壁画问题”必须得到正视,应该加以研究、分析,获得一个合情合理的解释。斯坦因在这里再次强调,藏经洞四壁中,只有北壁的靠上部分还......

2023-07-31

斯坦因在莫高窟为文物打包装箱过程中,计划装满12只箱子。王家彦到访后不久,林太清也来到千佛洞,其目的有二:一是观察斯坦因的行动,二是暗示或劝说斯坦因最好尽早离开敦煌这个是非之地。林太清首先向斯坦因暗示,敦煌县政府计划以武力镇压农民反抗,等斯坦因一离开就采取军事行动。斯坦因6月9日日记记录说:据林大人估计,敦煌现在的人口是8万人。[58]斯坦因访问敦煌期间,敦煌仍流行白喉。......

2023-07-31

斯坦因带着未能购买更多藏经洞文物的遗憾,于1907年6月12日离开莫高窟和敦煌县城。斯坦因是在肃州逗留期间听说敦煌发生动乱消息的。9月13日,斯坦因返回肃州,并在这里最后一次见到正在接受审问的王家彦。考察完毕后,斯坦因于7月22日下午3时到达肃州。自从斯坦因离开敦煌之后,王家彦便全神贯注地去处理采买粮事件。他们首先下令,立即关闭敦煌县城的城门,以及衙署的大门,还命令总数200多名的敦煌巡勇齐登署门,持枪炮警备。......

2023-07-31

斯坦因意外新获约230捆写本后,害怕继续逗留甘肃省境内会夜长梦多,决定尽快离开甘肃省,转移进新疆省境。斯坦因离开安西前,结清了前几天为包装新获230捆写本而购买棉布、纸张等方面的费用。[39]当日上午11时30分,斯坦因一行离开了安西。[41]斯坦因离开红柳园子后,一路向西,日夜兼程,于1907年10月12日走出甘肃省境,进入新疆省哈密直隶厅下辖的猩猩峡驿。......

2023-07-31

1907年初,王家彦被正式任命为署敦煌县知县。斯坦因抵达敦煌县的当天,敦煌县政府正在更换知县。斯坦因在其一系列著作中,并没有记录下他所见敦煌县知县的完整姓名,而只是称其为Wang Ta-lao-ye。该文又一次配发了那幅被称为“汪宗翰及其家人”的照片。自从20世纪80年代初金荣华提出斯坦因所见敦煌县知县汪宗翰说之后,中外学者纷纷响应,似乎已成定论,汪宗翰成了须为敦煌文物外流负责的历史人物。......

2023-07-31

1907年5月31日,是斯坦因逗留莫高窟的第11天。按照斯坦因的计划,他本日要继续为莫高窟拍摄照片。由于王家彦担心使用武力有可能导致农民起义,进而对长久滞留敦煌的斯坦因造成人身伤害,于是不得不将他计划采取的军事行动向后拖延。由于斯坦因长期逗留莫高窟,引起了敦煌县官府的注意。......

2023-07-31

1914年4月3日下午,王圆禄让斯坦因进入已被他用作贮藏室的今编莫高窟第342窟,然后从自己的窖藏中将两箱子写经搬入窟中,供斯坦因检查。此外,斯坦因还看出,这部分写本都是经过伯希和之手挑选剩下的佛经。1914年4月4日,是斯坦因逗留莫高窟的第3天。[13]不过,斯坦因第三次中亚考察期间于1914年4月剥移的莫高窟壁画标本,此后一直秘而不宣,不知所踪。......

2023-07-31

于是,当斯坦因在包装完第66号箱子后,于1908年7月9日要求蒋孝琬中止编目工作,以便尽快为全部敦煌汉文写本打包装箱。装有藏经洞文物的箱子共有29只,包括24箱写本和5箱绘画品。斯坦因将文物装箱完毕后,于1908年8月1日派遣运送文物的队伍从和阗起程,运往印度。1909年1月21日,斯坦因返回英国伦敦。斯坦因在和阗封存的29箱子藏经洞文物,也于1909年1月运抵伦敦,入藏大英博物院。......

2023-07-31

相关推荐