分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

“中庸”是儒家乃至整个中国传统文化的核心思想,是几千年来中华民族的智慧结晶。程颐之曰:“不偏之谓中;不易之谓庸”[132]。朱熹亦云:“中庸者,不偏不倚,无过不及,而平常之理,乃天命所当然,实则精妙至极”[132](《中庸章句集注》)。中庸强调遵守一定的标准,既不过,亦不是不及,但是中庸之道并非骑墙、折中,更不是模棱两可、明哲保身,而是权衡诸多利弊因素,以积极进取的态度,遵循客观规律,做出最合适的选择[193]。对于中国传统造物而言,中庸思想是器物整体价值定位和伦理尺度。

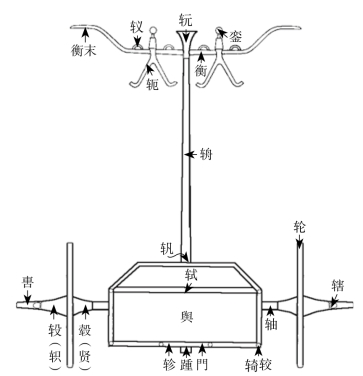

中庸思想体现在商至秦独辀马车形制上主要表现为中和平衡的形式美法则。尚中和平衡这两种艺术的美构成了中国式的美,中和平衡在审美视觉上给人一种安稳、持重、冷静而又坦然之感,中和平衡的艺术美形式在中国古独辀马车的构型中得到了充分的体现。以中为正,以中为尊,中国古独辀马车不论是整车布局还是具体到某个单独的部件,几乎都是沿中轴线或者一个中心对称,处处体现出“以中为尊”的思想理念(见图6.4)。中国古独辀马车的平衡美体现在它的整体以及各个部件的比例与尺度上。中国古独辀马车的各个部件之间的主次关系明确,部件间的高矮、体量、色彩、材质搭配非常协调、统一,使得整车相得益彰,形成不可分割的整体。中国古独辀马车的比例关系还充分考虑人的尺寸和使用方式,既满足人机工程的要求,又达到比例上的协调均衡,具有强烈的韵律美。如《考工记》说:“车有六等之数:车轸四尺,谓之一等。戈柲六尺有六寸,既建而迤,崇于轸四尺,谓之二等。人长八尺,崇于戈四尺,谓之三等。殳长寻有四尺,崇于人四尺,谓之四等。车戟常,崇于殳四尺,谓之五等。酋矛常有四尺,崇于戟四尺,谓之六等”[121]。

图6.4 中国古独辀马车俯视图

图片来源:郭宝钧. 殷周车器研究. 北京:文物出版社,1998,5

中庸思想另外一个重要的注解就是权衡诸多利弊因素,遵循客观规律,做出最合适的选择,这一点在商至秦独辀马车的结构设计及材料工艺设计上得到了充分的体现。如辐条入毂的深度、辐条之间的间距等处理方式以及车轴、车辀与车箱的连接方式等,都是在功能、耐用性以及人机工程要求与材料技术、科学原理之间多相均衡的结果,是“权衡诸多利弊因素,遵循客观规律,做出最合适的选择”的典型案例。

“文质彬彬”出自《论语·雍也》中的“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”[126],“文”指表面的文采、文饰;“质”指内在的实质、价值、性质,两者关系是对立统一、相互依存、不可分离的。对造物而言,“文”和“质”是器物的两个属性向度,而且两者关系具有相对性,对“文”与“质”的理解应当被建立在一种相对的关系上,如“质”指材质,那么“文”就是指材质上的纹理;“质”指为器物的功能,那么“文”就是指器物的式样或是装饰。关于“质”的理解往往被划归为器物的物理功能,如冬衣为御寒、舟车为利于行走等,这种观点的代表人物是墨子和韩非子。然而这种将“质”仅仅局限于物理功能的定义是极为狭义的。众所周知,不论是古代器物还是现代产品,除了基本的物理功能之外,往往还蕴含种种社会价值和人文情愫。在某些情境下,器物所体现的社会价值是衡量其优劣的重要标准,所以器物的“质”应该包括其所体现出来的社会价值和人文属性。对于这一点先秦儒家有独到的见解,如对于丧葬所用的棺材、生器、明器、车马具等,“大象其生,以送其死”[127](《荀子·礼论》)表明这些丧葬用品的主要功能是其社会价值—对死者的哀素之心,而不是墨子所强调的物理功能—仅仅是保护死者的遗体不受侵害。

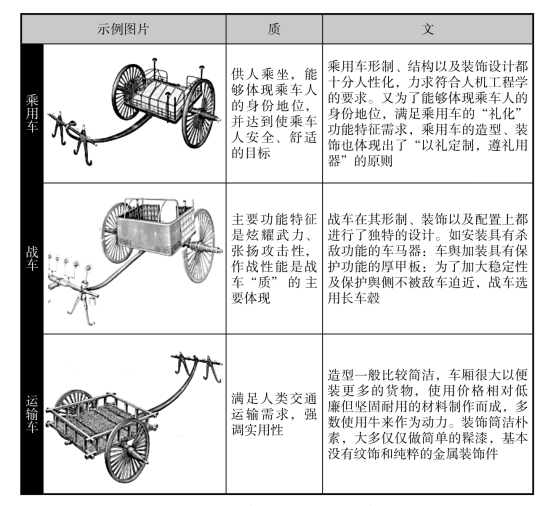

商至秦独辀马车作为“引重致远”的交通运输工具和“明贵贱、辨等列”的载道之物,其“文质”关系处理显得极为重要。古车的“文”是指其造型、装饰等形式因素;“质”是指其功能、性质等内在因素,商至秦独辀马车在“文质”关系处理上力求二者的和谐相称(见图6.5)。商至秦独辀马车按其功能属性特征可以分为三种:运输车、乘用车、战车。运输车体现人化的功能特征,其“质”主要表现为满足人类交通运输需求,强调实用性。基于运输车实用功能属性要求,其“文”也恰当地配合“交通运输”的“质”的要求。因此,运输车的造型一般比较简洁,车厢很大以便装更多的货物,使用价格相对低廉但坚固耐用的材料制作而成,多数使用牛来作为动力。装饰简洁朴素,大多仅仅做简单的髹漆,基本没有纹饰和纯粹的金属装饰件。乘用车的主要功能是供人乘坐,并能够体现乘车人的身份地位,为了能够达到使乘车人安全、舒适的目标,乘用车形制、结构以及装饰设计都十分人性化,力求符合人机工程学的要求。为了能够体现乘车人的身份地位,满足乘用车的“礼化”功能特征需求,乘用车的造型、装饰也体现出了“以礼定制,遵礼用器”的原则,参看本书6.3.2。战车的主要功能特征是炫耀武力、张扬攻击性,作战性能是战车“质”的主要体现。为了适合作战需要,战车在其形制、装饰以及配置上都进行了独特的设计。如为了加大稳定性及保护舆侧不被敌车迫近,战车车毂远比民用车车毂长。某些战车还装有横刃式軎饰,其形式仍属于折边型軎饰,但在軎的外端另生一圭头形横刃,强固而锋利,这样在奔驰时如有人触及轴头,必会重裂其股。某些战车车箱四面改用木板围裹,车门处也用铜活页夹住门板,以便车箱更加坚固,对士兵的保护作用更强,参见本书4.3.2。战车形制和装饰件的独特造型和构造都是战车炫耀武力、张扬攻击性的“质”的典型体现。

图6.5 商至秦古车文质关系示意图

分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

车轮由毂、辐、牙三个部件组成,毂是受力非常集中的部件,对材料要求很高。图5.15烘烤木材的阴面示意图图片来源:胡伟峰摄于淄博古车博物馆辐是支撑重量的承力部件,所以选用性质比较硬的槐木或檀木制作。车轴是古车中重要的承重、受摩擦部件,其要求材料坚硬、耐磨,故先民选用檀木、枣木、梨木等硬木制作车轴。商至秦古车的金属部件多数是起加固和降低部件摩擦损伤的作用,通常采用青铜制成。......

2023-07-31

不可否认,西方现代设计实践和理论方法为中国传统艺术设计注入了新鲜血液,促进了中国现代设计艺术的诞生,刺激了中国设计艺术的产业化发展。“少就是多”的设计理念其实与两千多年前的中国老子提出的“少则多,多则惑”[4]的哲理有着某种思想巧合。本文对中国古车设计思想进行系统深入的研究,希望能在一定程度上丰富我国设计理论体系,甚至对改变我国设计理论单方面输入的现状有所帮助。......

2023-07-31

1.2.1.1商至秦造物古籍文献研究从大的文化背景研究看,“重道轻器”的传统思想对器物研究有着深刻的影响,致使长期以来文人士子不重视“器”,将从事器物制造视为“末业”“小道”,君子不为。......

2023-07-31

基于上述商至秦独辀马车形制特征剖析,可归纳出其形制设计所体现出来的一般设计经验、原则如下:形式追随功能;器以载道;标准化设计原则。商至秦独辀马车形制设计都是以满足人类需求为最终目标,体现出了以人为中心的设计思想。商至秦独辀马车形制设计还深受礼制影响,体现出“藏礼以器”的造物思想,车辆造型、尺寸都是体现乘车人等级尊卑的一个重要方面。......

2023-07-31

商至秦独辀马车的装饰手法主要是髹漆、彩绘以及在金属加固件上雕刻图案。商至秦独辀马车髹漆不仅使古车车体颜色更加丰富亮丽,而且还可以保护古车部件不受潮湿腐蚀侵害。图5.16秦始皇陵铜车上的纹饰图案图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆在车体金属加固件上雕刻图案也是商至秦独辀马车的一个重要装饰手法。......

2023-07-31

技术作为人类通过实践而获得的经验、技巧和技能,对于人工物的产生和演进都有直接的推动作用。轮的制造是车辆诞生和演进的前提,制轮技术将滑动摩擦转变为车轮对地面的滚动摩擦,大大减小了摩擦力,节省了人力、畜力。木材加工技术的逐步成熟与完善对于商至秦古独辀马车的演进有至关重要的推动作用。商至秦古车中绝大部分是木质部件,木材加工技术对车辆形制及结构演进有着十分重要的影响。......

2023-07-31

因此,本文在研究思路上,并非只将目光聚焦在车辆本身,而是透过古车物象本身,从其使用、设计制造所处的人类活动情境等方面探讨文化对于古车的影响,也就是从文化人类学的角度去调查收集文献资料,并加以解构、重构与整合,据此达到预想的研究目的。......

2023-07-31

相关推荐