分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

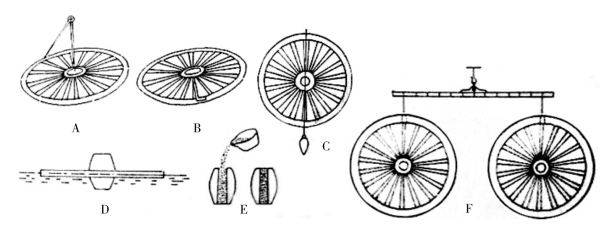

技术作为人类通过实践而获得的经验、技巧和技能,对于人工物的产生和演进都有直接的推动作用。制轮、木材加工、金属加工以及马匹驯养技术的成熟和完善是商至秦独辀马车产生和演进基本因素。轮的制造是车辆诞生和演进的前提,制轮技术将滑动摩擦转变为车轮对地面的滚动摩擦,大大减小了摩擦力,节省了人力、畜力。《后汉书·舆服志》云:“上古圣人,见转篷始知为轮”[174]。受到转蓬、圆木滚动等自然现象的启发,古人尝试将圆木垫于重物下,以滚动方式运输,譬如“圆木移熊”(见图4.47)。后来演变成用一根木轴把两个没有辐条的圆木连在一起,使之滚动搬运物品,这种没有轮辐的圆木称“辁”(见图4.48),这种原始的木饼车轮直到近代民间用车上还可以见到。相传夏后时,奚仲创造了有辐车轮,辐式轮的出现是人类交通工具史上继轮之后的又一重大技术革新。春秋战国时期车轮的制作和检验技术已经达到了很高的水平,据《考工记》记载该时期已有专门制轮的“轮人”,并运用“规(圆规)、菖(正轮之器)、县(悬绳)、权(等臂杠杆)”四种器具和“水、黍”两种自然物,对轮子质量进行表观和定量检验(见图4.49)。制轮技术的不断发展和进步带动了车辆的更新换代,直到现代钢丝辐条和充气式轮胎的诞生,彻底颠覆了有三千年应用历史的木轮,催生了先进的现代汽车产业。

图4.47 古人圆木移熊模型

图4.48 无辐圆木——辁模型

图4.49 轮之检验六法

图片来源:胡伟峰摄于淄博古车博物馆

商至秦古车中绝大部分是木质部件,木材加工技术对车辆形制及结构演进有着十分重要的影响。据文献记载,上古时期人们已经可以运用揉木工具对木材进行曲直形状加工,如《韩非子·显学》曰:“自直之箭,自圆之木,百世无有一,然而世皆乘射禽者,何也?檃栝之道用也”[143]。《荀子·性恶》云:“故,枸木必将待檃栝蒸、矫,然后直[127]。”春秋战国时期的细木加工工艺更加成熟和完善,仅榫卯连接工艺就已经发展出3大类14小类的榫接形式,详见3.2.2。木材加工技术的逐步成熟与完善对于商至秦古独辀马车的演进有至关重要的推动作用。金属加工技术对于古车的影响首先表现在金属工具上,金属工具(如刀、凿、锌等)的出现与应用使得木料的细木加工、拼接技术发展较快,这对古车的轮、舆、辀、衡、轴、盖等关键部件的曲、直、方、圆等诸形构造加工提供了技术基础。其次,商至秦独辀马车虽然主要是木质部件,但是一些受力集中、磨损严重的部件(如车毂、车轭等)则必须使用金属件进行加固,金属加工技术水平直接决定了古车金属加固件的质量及古车的使用寿命。车辖是古车中关键部件,商代车辖多用木材制作,金属车辖很少见,为了增加其使用寿命,西周中期以后普遍使用金属铜制作车辖。到了战国后期,随着生铁技术的成熟与完善,该时期车辖多用铁制,只有少数用铜制[38]。商代古车上只有軎、轭、衡、踵、辖等少量部件利用金属加固和装饰,而到了周代古车上的金属件大量增加,如青铜轸饰更加完善,用 、

、 、

、 加固车毂也十分流行,铜轴饰、

加固车毂也十分流行,铜轴饰、 饰应用也十分广泛,这种变化不仅是因为“周人尚礼”—用金属装饰件体现等级尊卑,还是金属加工技术进步的结果。春秋战国以来,随着生铁技术的逐步完善,古车上铁质零部件逐渐增多,譬如轴、毂之间的原始轴承装置—

饰应用也十分广泛,这种变化不仅是因为“周人尚礼”—用金属装饰件体现等级尊卑,还是金属加工技术进步的结果。春秋战国以来,随着生铁技术的逐步完善,古车上铁质零部件逐渐增多,譬如轴、毂之间的原始轴承装置— 、锏,就是用具有高耐磨性和较小摩擦阻力的灰口铸铁制成,既能起到防护作用,还利于运转,大大延长了车轮的使用周期。

、锏,就是用具有高耐磨性和较小摩擦阻力的灰口铸铁制成,既能起到防护作用,还利于运转,大大延长了车轮的使用周期。

分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

车轮由毂、辐、牙三个部件组成,毂是受力非常集中的部件,对材料要求很高。图5.15烘烤木材的阴面示意图图片来源:胡伟峰摄于淄博古车博物馆辐是支撑重量的承力部件,所以选用性质比较硬的槐木或檀木制作。车轴是古车中重要的承重、受摩擦部件,其要求材料坚硬、耐磨,故先民选用檀木、枣木、梨木等硬木制作车轴。商至秦古车的金属部件多数是起加固和降低部件摩擦损伤的作用,通常采用青铜制成。......

2023-07-31

不可否认,西方现代设计实践和理论方法为中国传统艺术设计注入了新鲜血液,促进了中国现代设计艺术的诞生,刺激了中国设计艺术的产业化发展。“少就是多”的设计理念其实与两千多年前的中国老子提出的“少则多,多则惑”[4]的哲理有着某种思想巧合。本文对中国古车设计思想进行系统深入的研究,希望能在一定程度上丰富我国设计理论体系,甚至对改变我国设计理论单方面输入的现状有所帮助。......

2023-07-31

1.2.1.1商至秦造物古籍文献研究从大的文化背景研究看,“重道轻器”的传统思想对器物研究有着深刻的影响,致使长期以来文人士子不重视“器”,将从事器物制造视为“末业”“小道”,君子不为。......

2023-07-31

基于上述商至秦独辀马车形制特征剖析,可归纳出其形制设计所体现出来的一般设计经验、原则如下:形式追随功能;器以载道;标准化设计原则。商至秦独辀马车形制设计都是以满足人类需求为最终目标,体现出了以人为中心的设计思想。商至秦独辀马车形制设计还深受礼制影响,体现出“藏礼以器”的造物思想,车辆造型、尺寸都是体现乘车人等级尊卑的一个重要方面。......

2023-07-31

商至秦独辀马车的装饰手法主要是髹漆、彩绘以及在金属加固件上雕刻图案。商至秦独辀马车髹漆不仅使古车车体颜色更加丰富亮丽,而且还可以保护古车部件不受潮湿腐蚀侵害。图5.16秦始皇陵铜车上的纹饰图案图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆在车体金属加固件上雕刻图案也是商至秦独辀马车的一个重要装饰手法。......

2023-07-31

郑若葵等从中西古车的式样形制方面进行比对研究,发现中国古车和西方古车存在诸多的不同之处。中国古文献关于中国古车创始人的记载也为本土起源说提供佐证。......

2023-07-31

因此,本文在研究思路上,并非只将目光聚焦在车辆本身,而是透过古车物象本身,从其使用、设计制造所处的人类活动情境等方面探讨文化对于古车的影响,也就是从文化人类学的角度去调查收集文献资料,并加以解构、重构与整合,据此达到预想的研究目的。......

2023-07-31

相关推荐