不可否认,西方现代设计实践和理论方法为中国传统艺术设计注入了新鲜血液,促进了中国现代设计艺术的诞生,刺激了中国设计艺术的产业化发展。“少就是多”的设计理念其实与两千多年前的中国老子提出的“少则多,多则惑”[4]的哲理有着某种思想巧合。本文对中国古车设计思想进行系统深入的研究,希望能在一定程度上丰富我国设计理论体系,甚至对改变我国设计理论单方面输入的现状有所帮助。......

2023-07-31

“乘人载物”是车辆关键功能属性,也是人类制造车辆的主要意图,车辆通过承载系统乘人载物,进而实现“人、物”合目的性的空间位置移动,才能“成务”—完成交通运输之“事”。那么古车应该具有什么样的特定“物理结构”才能实现其承载功能呢?

商至秦古独辀马车的乘载部分由舆和车盖组成。舆是指车子的车箱,《释名》曰:“舆,举也,谓可昇而举之也”[151]。“昇而举之”,就是说车箱可从轮、轴上卸下,并能将其抬举起来,故叫舆。先秦车舆形制基本上为横方形,即横向宽进深浅,后来为了增加装载量,进深逐渐加深,而且也不仅局限于方形。车盖也出现了全封闭的形式,逐渐演变出了能够控制车厢内温度的封闭车厢(见图4.13),详情参见4.2.5。

车舆由轸、 、轼、较、茵等构成(见图4.14)。轸是车舆底部的四面边框,用以承托车舆底板和树植车

、轼、较、茵等构成(见图4.14)。轸是车舆底部的四面边框,用以承托车舆底板和树植车 、较、栏杆;

、较、栏杆; 则是轸木之上纵横交错的木条,横向为

则是轸木之上纵横交错的木条,横向为 和纵向为

和纵向为 ,也有用整块木板封死的封闭式车围栏。

,也有用整块木板封死的封闭式车围栏。 的左右两侧又称为“

的左右两侧又称为“ ”,后部中间留有上下车的车门—“

”,后部中间留有上下车的车门—“ ”,以便人上下车。车箱底板称为“茵”板,或叫“荐”板。“轼”则是指车

”,以便人上下车。车箱底板称为“茵”板,或叫“荐”板。“轼”则是指车 的前部,《释名》云:“轼,式也,所伏以式所敬者也”[151],指乘车人向别人致敬时要扶轼行礼,也有学者把西周时期才出现的离舆前轼约一尺的地方另装的一根横

的前部,《释名》云:“轼,式也,所伏以式所敬者也”[151],指乘车人向别人致敬时要扶轼行礼,也有学者把西周时期才出现的离舆前轼约一尺的地方另装的一根横 称为轼。较,由于前轼、旁

称为轼。较,由于前轼、旁 的立柱很低和顶篷或车盖之间不相衔接,于是需要在四角

的立柱很低和顶篷或车盖之间不相衔接,于是需要在四角 柱上再接上一节短柱,把

柱上再接上一节短柱,把 木加高,以资支撑,这加高的一节短柱就叫做“较”。《考工记》曰:“以其广之半为之式祟,以其隧之半为之较祟”[121]。对较的高度做了规定。

木加高,以资支撑,这加高的一节短柱就叫做“较”。《考工记》曰:“以其广之半为之式祟,以其隧之半为之较祟”[121]。对较的高度做了规定。

图4.13 秦陵二号安车的车舆图

图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆

图4.14 车舆结构示意图

图片来源:胡伟峰根据三门峡上村岭虢国1727号车马坑4号车三维数字复原

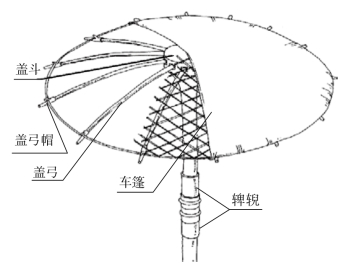

车盖是古车的上顶,形制和现今大雨伞十分相似。盖的主要功用是遮雨,盛暑之时也可以遮挡烈日。早期的车子没有篷或盖,出于对防雨或蔽日的需要,到了殷周后期才逐渐出现了车篷或盖。车盖主要是由盖斗、盖弓和车篷三部分组成(见图4.15),盖斗是总持盖弓的部分,盖斗的功用好像是车轮中总凑众辐的毂,所以也叫“笠毂”。盖弓是支撑盖衣的骨架,盖弓近盖斗处高,近爪处卑,两根盖弓对接起来好像是一张拱背下覆的弓形,所以又叫盖弓,弓形有利于雨天车盖泄水。车盖既然是古代重要的礼仪用品,则少不了精美的金属装饰件。车盖的伞柄接插部件称为“![]() ”,装饰华丽,有些还使用了错金银纹饰(见图4.16)。盖弓末端有精致的盖弓帽,制作精巧,造型优美。古车除了用盖,也有些用长方形的车篷。车篷要比车箱的底部稍大,形制有点像建筑物的屋顶,后来逐渐演变成封闭式车厢,在恶劣的天气中能够更加舒适。

”,装饰华丽,有些还使用了错金银纹饰(见图4.16)。盖弓末端有精致的盖弓帽,制作精巧,造型优美。古车除了用盖,也有些用长方形的车篷。车篷要比车箱的底部稍大,形制有点像建筑物的屋顶,后来逐渐演变成封闭式车厢,在恶劣的天气中能够更加舒适。

图4.15 车盖结构

图4.16

和盖弓帽

和盖弓帽

图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆

车舆和车盖共同构成了车辆的承载系统,从而实现了古独辀马车“乘人载物”的意向功能,而且充满人性化的设计使得乘车人出行安全、舒适。

不可否认,西方现代设计实践和理论方法为中国传统艺术设计注入了新鲜血液,促进了中国现代设计艺术的诞生,刺激了中国设计艺术的产业化发展。“少就是多”的设计理念其实与两千多年前的中国老子提出的“少则多,多则惑”[4]的哲理有着某种思想巧合。本文对中国古车设计思想进行系统深入的研究,希望能在一定程度上丰富我国设计理论体系,甚至对改变我国设计理论单方面输入的现状有所帮助。......

2023-07-31

商至秦独辀马车的装饰手法主要是髹漆、彩绘以及在金属加固件上雕刻图案。商至秦独辀马车髹漆不仅使古车车体颜色更加丰富亮丽,而且还可以保护古车部件不受潮湿腐蚀侵害。图5.16秦始皇陵铜车上的纹饰图案图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆在车体金属加固件上雕刻图案也是商至秦独辀马车的一个重要装饰手法。......

2023-07-31

分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

车轮由毂、辐、牙三个部件组成,毂是受力非常集中的部件,对材料要求很高。图5.15烘烤木材的阴面示意图图片来源:胡伟峰摄于淄博古车博物馆辐是支撑重量的承力部件,所以选用性质比较硬的槐木或檀木制作。车轴是古车中重要的承重、受摩擦部件,其要求材料坚硬、耐磨,故先民选用檀木、枣木、梨木等硬木制作车轴。商至秦古车的金属部件多数是起加固和降低部件摩擦损伤的作用,通常采用青铜制成。......

2023-07-31

“引重致远”一事和其他相关因素或条件是密切联系的,从系统论的观点出发应该将相关因素做全面的分析调研。将“古车”放在“引重致远”一事的目标系统中,系统考察相关因素,从而避免孤立地研究“物”。图2.3以引重致远建立事理研究目标系统图2.3以引重致远建立事理研究目标系统图2.3以引重致远建立事理研究目标系统......

2023-07-31

因此,本文在研究思路上,并非只将目光聚焦在车辆本身,而是透过古车物象本身,从其使用、设计制造所处的人类活动情境等方面探讨文化对于古车的影响,也就是从文化人类学的角度去调查收集文献资料,并加以解构、重构与整合,据此达到预想的研究目的。......

2023-07-31

1.2.1.1商至秦造物古籍文献研究从大的文化背景研究看,“重道轻器”的传统思想对器物研究有着深刻的影响,致使长期以来文人士子不重视“器”,将从事器物制造视为“末业”“小道”,君子不为。......

2023-07-31

基于上述商至秦独辀马车形制特征剖析,可归纳出其形制设计所体现出来的一般设计经验、原则如下:形式追随功能;器以载道;标准化设计原则。商至秦独辀马车形制设计都是以满足人类需求为最终目标,体现出了以人为中心的设计思想。商至秦独辀马车形制设计还深受礼制影响,体现出“藏礼以器”的造物思想,车辆造型、尺寸都是体现乘车人等级尊卑的一个重要方面。......

2023-07-31

相关推荐