因此,本文在研究思路上,并非只将目光聚焦在车辆本身,而是透过古车物象本身,从其使用、设计制造所处的人类活动情境等方面探讨文化对于古车的影响,也就是从文化人类学的角度去调查收集文献资料,并加以解构、重构与整合,据此达到预想的研究目的。......

2023-07-31

冶金技术的发展为人类提供了用青铜、铁等金属及各种合金材料制造的生活用具、生产工具和武器,提高了社会生产力,推动了社会进步。

人类开始使用金属始于新石器时代后期,经历了铜—青铜(包括铜砷、铜锡、铜铅和铜锌合金)—铁(包括块炼铁、生铁、熟铁或钢)几个阶段。青铜主要指铜锡合金,古代青铜往往还含有铅或其他金属,中国在商代以前或者商代初期时已经掌握了较高的铸造水平,已经可以铸造锥、锛、铃、铜爵等较复杂的青铜器物,还掌握了铸造中空器物的技术,如铜四羊权杖首。

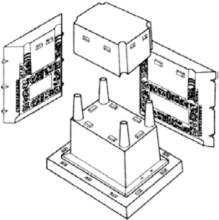

商周时期是中国青铜器的鼎盛时期,在技术上处于当时世界领先水平。河南安阳出土的商代晚期司母戊鼎,是世界上已出土的最大古青铜器,这反映了在商代后期中国青铜铸造的卓越技术和宏大规模(如图3.5所示)。起初是用石质或者泥质范铸造简单的小件器物,后来逐渐用陶范熔铸大鼎,商代中期就可以用分铸法铸造青铜礼器、兵器以及车马器等器物了(见图3.5至图3.7)。西周时期陶范熔铸技术广为普及,春秋战国时期普遍使用浑铸、分铸、失蜡等方法制造新器型[144]。冶炼设备方面,最早使用陶质容器从外面加热或直接埋入木炭中,加热燃烧,以得到高温和还原气氛,后来发展成为带有风嘴的地炉。在商周冶铸的基础上,战国后期(公元前3世纪)的《周礼·考工记》还提到世界上已知最早关于合金成分规律的记载—“金有六齐”,即根据不同的铜锡配比制作对硬度和韧性要求不同的物品。如车轮,要求不易弯曲折断,要有很高的强度和韧性,则铜锡合金中锡占20%左右。青铜的冶炼工艺同样精湛,《周礼·考工记》记载:“凡铸金之状,金与锡,黑浊之气竭,黄白次之;黄白之气竭,青白次之;青白之气竭,青气次之;然后可铸也”[121]。这种炉火纯青的火候掌握,是工匠的直观体验。

图3.5 司母戊鼎的铸模、铸范及其装配

图片来源:冯富根,王振江. 司母戊鼎铸造工艺的再研究. 中国冶铸史论集.北京:文物出版社,1986

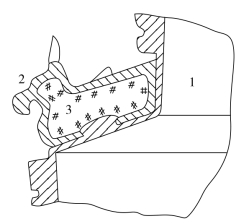

图3.6 先铸法——方罍兽头的铸接的分铸:1)罍本体、2)兽头、3)泥芯

图片来源:张春辉,游战洪,吴宗泽,刘元亮. 中国机械工程发明史. 北京:清华大学出版社,2004

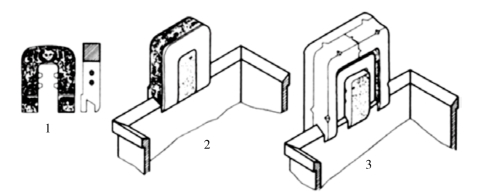

图3.7 后铸法——司母戊鼎:1)鼎耳模 2)鼎耳模和芯的安放 3)鼎耳范及其剖视

图片来源:张春辉,游战洪,吴宗泽,刘元亮. 中国机械工程发明史.北京:清华大学出版社,2004

商至秦时期还使用了嵌错、鎏金等金属表面装饰工艺。在工件表面的沟槽中嵌入片状或丝状金银、红铜,再用错石打磨其表面,使嵌入物与本体表面光滑一致,称为嵌错工艺。用这种工艺可以嵌错出花纹或铭文,嵌槽可以用铁制工具在铜制表面凿成,也可把要嵌入本体的金属片、丝放在铸范表面上,在浇铸本体时铸入(称为“铸镶法”)。在商代有嵌错红铜的戈和钺,西周山土文物中尚未发现嵌错器械,至春秋中期复出,战国时已盛行。已经出土的商至秦古车实物中经常可以发现采用了错金银工艺的金属车马器,制作十分精美(见图3.8)。鎏金工艺包括金涂、镏金、火镀金等,用于装饰铜、铁器皿、建筑材料等,发明时间约在战国时代,在两汉时得到较大发展,后世一直沿用。工艺方法具体步骤包括配制金汞齐、清理零件表面、抹金、开金、压光等[145]。

采用鎏金工艺制作的器物镀金光亮耐久,具有金碧辉煌艺术效果,商至秦某些级别较高的古车上也曾采用鎏金工艺进行装饰。

金属加工工艺及表面装饰处理技术的成熟与完善为古车的设计制造提供了十分重要的技术支持,古车各种金属加固件和装饰件都体现出了该时期金属加工技术的高超水平。

图3.8 秦始皇1号铜车错金银伞杠

图片来源:胡伟峰摄于西安秦始皇兵马俑博物馆

因此,本文在研究思路上,并非只将目光聚焦在车辆本身,而是透过古车物象本身,从其使用、设计制造所处的人类活动情境等方面探讨文化对于古车的影响,也就是从文化人类学的角度去调查收集文献资料,并加以解构、重构与整合,据此达到预想的研究目的。......

2023-07-31

车轮由毂、辐、牙三个部件组成,毂是受力非常集中的部件,对材料要求很高。图5.15烘烤木材的阴面示意图图片来源:胡伟峰摄于淄博古车博物馆辐是支撑重量的承力部件,所以选用性质比较硬的槐木或檀木制作。车轴是古车中重要的承重、受摩擦部件,其要求材料坚硬、耐磨,故先民选用檀木、枣木、梨木等硬木制作车轴。商至秦古车的金属部件多数是起加固和降低部件摩擦损伤的作用,通常采用青铜制成。......

2023-07-31

古代行之人为事物和现代行之人为事物设计和使用的人类活动情境发生了巨大的变迁,不论从道路设施、人文社会因素、政治经济环境,还是各种技术基础都发生了翻天覆地的变化。因此接下来笔者将中国古车设计思想和现代设计理念互读互释、取长补短,汲取传统设计思想精髓为现代产品设计提供支持。图6.8设计思想和文化基因古今传承映射模型图6.8设计思想和文化基因古今传承映射模型图6.8设计思想和文化基因古今传承映射模型......

2023-07-31

分别从“地理交通环境及古代道路”、“社会文化与政治经济”等层面进行分析商至秦古车的使用背景;从“手工业发展概况”“木材、金属加工”“马匹驯养”等技术基础层面探讨商至秦古车的设计背景。针对研究载体本身的研究:第4章研究了商至秦独辀马车部件、结构原理、类型及其发展历程、演进逻辑等,主要是从求“真”的角度对商至秦独辀车的“物理结构”进行研究。......

2023-07-31

传统设计思想是中国传统造物艺术的思想精华,也是先民造物的经验规范总结,饱含大量的传统文化符码和基因,对于开发具有中国文化特征的产品风格至关重要。如对于汽车造型设计,就要从中国传统“引重致远,载道明礼”的“行”文化中去寻找,积极挖掘与传统“行”文化相关的思想和文化元素,并采用适当的方式在现代汽车造型设计中合理运用。......

2023-07-31

不可否认,西方现代设计实践和理论方法为中国传统艺术设计注入了新鲜血液,促进了中国现代设计艺术的诞生,刺激了中国设计艺术的产业化发展。“少就是多”的设计理念其实与两千多年前的中国老子提出的“少则多,多则惑”[4]的哲理有着某种思想巧合。本文对中国古车设计思想进行系统深入的研究,希望能在一定程度上丰富我国设计理论体系,甚至对改变我国设计理论单方面输入的现状有所帮助。......

2023-07-31

关于“文质关系”,也就是“形式、装饰”与“内容、功能”的关系,一直是设计领域争论的热点。中国自古以来倾向于重视“质”,力求物以致用的同时又强调文质彬彬,即文能够与质相匹配,参看本书6.2.1。笔者将系统考察西方现代设计运动中功能与形式的角逐过程,并将其和中国传统文质观进行比对研究。......

2023-07-31

人工物与自然物和谐相生共同构成了人类的生活环境。人工物的物理结构强调“物质”性,指人工物的物理呈现状态及其机构原理、运动关系等。图2.1人为事物属性框架示意图作为物理对象的人工物通过形制、结构、材料工艺、装饰等呈现,而作为意向对象的人工物则通过其价值观念、形式意味、设计法则等进行描述。......

2023-07-31

相关推荐