我国教师的儿童研究起步主要得益于两方面,中小学教师自身的儿童研究需要、近年来的政策导向和呼吁。如成尚荣撰文指出:“儿童研究是教师‘第一专业’”,“名师应当是优秀的儿童研究者”。[17]成尚荣从亚里士多德提出的第一哲学想到了教师的第一专业问题,并认为:儿童研究应该成为小学教师乃至于整个基础教育阶段教师的第一专业;在儿童研究中,名师才会在专业发展中走得更远、飞得更高。......

2023-07-30

从我国多数教师的教学实践看,关注教材教法甚于关注儿童、研究教材教法甚于研究儿童的现象屡见不鲜。在此背景下,对于我国教师开展儿童研究的可能准备,若从教师出发,至少应从教师自身和外部支持两方面论及。

(一)教师自身的准备

关于教师自身的准备,往往存在如下两种观点:一是儿童研究方法和技巧的准备;二是开展儿童研究前的工具准备。相比较这两者的准备而言,教师向新的可能性敞开自身、恢复对儿童的好奇心更为重要。

儿童研究的方法和技巧可以通过各种培训或阅读书籍习得,尤其是近年来,随着我国教师资格证书从终身制转变为五年一审制,教师参与培训的机会比以前多,儿童研究的新理论、内容和方法等也经常被安排在各种培训项目中,有些地方的教师不仅在国内培训,甚至出国培训;同时,教师获取儿童研究方法类的文献比过去更为便捷。尽管如此,总体而言一线教师开展儿童研究还是很少的,诚如第三章所论及的,我国教师的儿童研究尚处于起步阶段。之所以如此,教师的培训总体而言是外部驱动的。即便是本应满足教师特定发展需要的校本培训,不论是培训内容、培训方式、培训时间、专家遴选等皆是学校的行政决策。不可否认,行政决策在一定程度上考虑了教师的可能发展需要,但这种考虑往往是基于对教师发展的可能需要的揣摩或外部政策驱动,并没有真正倾听教师自身的发展需要。显然,这样的培训除了满足指令性或工具性的需要外,无法真正唤醒教师对儿童研究的内在需要。

如前所述,开展儿童研究前的工具准备包括但不限于纸、笔、讲义夹等。如果教师真的愿意致力于儿童研究,这些准备对学校而言很轻松。除了这些基础性准备外,在一些学校,如果教师有需要,准备数字化的儿童研究工具也不难。如:随着学校数字化教学环境的建设,有的学校为每位教师准备了一台iPad,试图让教师用此记录丰富的儿童世界。但即便有如此多样的儿童研究工具,还是有部分教师除了敷衍学校布置的任务外,很少致力于做发自内心的儿童研究。

据此,向新的可能性敞开自身、恢复对儿童的好奇心,是教师做发自内心的儿童研究的关键。儿童是正在生长中的个体和群体,儿童世界和成人世界最大的区别在于,儿童世界具有无限发展的可能性,这是儿童世界的内在价值。当教师学会悬置各种理论或经验,直面儿童世界时,儿童的思维、话语、兴趣等都会逐渐显现。如果愿意,教师可以尝试在家里或学校里,留意一项儿童个体或群体发起的自发活动,尽可能地记录下儿童自发活动过程中的所思所想、所作所为。通过这样的记录,教师可能会发现,儿童对周围事物充满好奇,即便是一粒小石子,在儿童眼里都可以成为各种想象的素材,比如当作蛋糕里的坚果仁、捏橡皮泥时的配料,等等。姚老师是一位对儿童世界充满好奇心的老师,因好奇,姚老师善于倾听儿童尤其是那些有不同观点的儿童的想法,在倾听儿童观点的过程中,姚老师对自身也有了新的理解。

老师其实也可以“不知道”[7]

作为老师,如果对学生提出的问题回答“不知道”,好像显得不够敬业,甚至会有对不起学生的感觉。母亲也是教师,记得我小时候特别喜欢问问题,而且一有问题就缠着母亲,非要打破砂锅问到底不可。而我的问题又特别多,快赶上十万个为什么了,母亲不胜其烦,索性回答“不知道”,我很吃惊,“你是老师啊!怎么会不知道!”无奈之下,只得忿忿地翻书或动脑筋自己找答案。一来二去,却养成了我爱看书和爱研究的习惯,如今想想,这“不知道”或许有功呢!现在,做了老师,我更是发现有时“不知道”比“知道”更管用呐。

一年级的一堂美术课《下雨了》,主要是请学生用圆形、方形、三角形、平行四边形、橄榄形、菱形、梯形、扇形等图形拼贴的方法,来表现一个下雨时的人物形象。在孩子们列举了一大堆图形后,我提出了用哪些图形可以用来做人的头部,哪些可以做身体的问题,孩子们在讨论后形成两派:多数认为只有圆形、椭圆形才能做脑袋;少数派(只有二三个人)认为三角形、菱形、梯形也能做脑袋,这一论调引起大多数同学的哄堂大笑。

“老师,头是圆的,当然只能用圆形、椭圆形来做了,对不对啊?”多数派之一说。

“这下,我也不太清楚了。”我犹豫着说,“让我们来听听认为其他图形也能做头部的小朋友的想法好吗?”

少数派本来人数就少,经大家这么一笑,都有些不确定起来了,相互看了半天,在我再三鼓励下,才鼓足勇气说:“有的人脸瘦瘦的,就可以用菱形的。”“三角形像人戴的帽子。”

“哦!”我作恍然大悟状,“原来是这样啊!呃,听起来好像蛮有道理的,你们大家觉得呢?”

教室里顿时安静下来了,有的孩子在点头,有的孩子盯着黑板上的图形若有所思,有的则说:“老师,我觉得用三角形做身体就像小朋友穿的裙子。”少数派们看上去也安心了不少,身体语言也从缩着肩膀伸展成了抬头挺胸。于是教室里又就哪些图形做头部看上去像什么、哪些图形做身体看上去像什么展开了新一轮的热烈讨论,大家踊跃发表意见,最后达成一致,组织成较规范的语言就是:头部和身体可以挑选任意形状,主要是看自己怎么搭配调整。

讨论结束后,大家仔细选择要用的图形剪下来,在底板上试着拼,我也在黑板前忙乎着,拼了好几个,并问学生:“老师拼得怎么样啊?好吗?”

“啊,老师你的头贴歪了。”小朋友们指着黑板上一个脑袋歪在身体一侧的图形说。

“那怎么办呀,我已经贴好了。”我为难地说。

“撕掉重贴。”

“要撕坏的,你们就不能帮我想想吗?可不可以就这样的动作啊?”

“要不就这样吧,下雨地上滑,不小心滑跤了。”

“有风刮过来的时候,人也会这样的。”

“哦,是吗,那请你来表演表演看。”我拿出准备好的伞请同学表演,大家抢着上前,“风从前面刮过来了。”“风从后面刮过来了。”“下雨没带伞,抱着头跑。”“头顶着包跑。”孩子们的表现越来越精彩,甚至还有自由发挥和自我解说。我趁热打铁,“这时候他们的身体和头部排列是什么样的?手和脚呢?”并及时让孩子们添画,成果出乎意料又在意料之中——出乎意料地生动、有趣,人物还添画了丰富的脸部表情,高兴的、着急的、伤心的,还有学生添画了被风吹成倒喇叭的伞,甚至小王在自己制作的人物额头上画了个“王”字,他告诉我,这代表他自己,有趣别致,令人忍俊不禁。鉴于他们这节课上的优秀表现,在享受学习成果的同时大大表扬了他们,并告诉他们“我将要把这些优秀的作品带给其他班级的小朋友一起分享、让其他班向3班的小朋友们学习”时,那一张张小脸就别提多灿烂了,对于美术学习他们更有热情了。

敞开自身最大的挑战是改变对儿童的看法,尤其是对那些教师本不太喜欢的儿童的看法。这种改变只有在教师发现儿童发展的多种可能性、体验到一种内在自生的力量时,才有可能真正实现。

(二)教师自身之外的准备

教师自身之外的准备,包括学校内外部的支持。不论是学校内部还是外部的支持,关键在于帮助教师找到一种内在自生的力量,这种力量是教师持续开展儿童研究的源泉。对于我国学校而言,教师的儿童研究是一个新研究领域,据此,如何支持教师开展儿童研究是一项新挑战。从国际上看,除了前述的瑞吉欧教育体系的已有探究外,学校自主构建或与外部合作构建促进教师研究的内部机制是关键[8],这里的与外部合作主要指学校与学者合作。

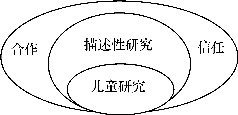

第二章论及的卡利尼及其团队在展望学校做出了富有成效的探究。[9]该校的内部机制构建具有开创性,是学校作为儿童研究共同体存在的机制构建的典范,影响了美国不少中小学甚至大学的改革。展望学校机制的构建经历了10多年的探究,大概到20世纪80年代左右,形成了促进教师开展儿童研究的四要素机制:儿童研究、描述性研究(Descriptive Inquiry)、合作、信任(如图10-1所示)。儿童研究是机制的核心,描述性研究是机制运作的方法论支柱,信任和合作是机制运作的原动力和基础,四要素围绕着儿童研究这一核心协同有序运行。将儿童研究确立为机制的核心与学校的办学理念一致,该校秉持的办学理念是“好的教学实践和严谨的儿童研究应该是紧密相连的事业”[10],通过儿童研究实现每位儿童作为人、学习者、思考者的整体发展;这样,作为机制核心的儿童研究也是教师们开展合作研究的主题。为了持续开展儿童研究,展望学校从创校之初的观察、记录、描述到逐步形成了完整的描述性研究的方法论,因有共同的研究主题和便于开展研究的方法支撑,教师之间的合作、教师和家长之间的合作就围绕着儿童和描述自然而然地展开了。合作的内容、方式等因儿童研究的具体需要而有所不同,不过不论何种方式的合作,其本质都是集体建构知识。这些合作的背后是强大的信任,这种信任包括对学校办学理念的信任、对做儿童研究本身所具有的价值的信任、共同体成员之间的相互信任等。

图10-1 卡利尼及其团队构建的四要素机制

关于学校外部的支持,我曾系统研究了促进教师研究的机制,研究发现:

进入21世纪后,学者和政界都逐渐发现:单靠学校和学者的共同努力,机制的持续实施往往会受阻。其原因是机制运行还受到政策变动等诸多其他因素的影响,为此,走向多方力量整合是世界各国和国际组织制定改革政策的重要走向。整合机制是指学校内外的组织或人员各司其职,尽最大努力制定促进教师研究的连贯性机制;其核心在于各司其职、制定和实施政策时多方联动,这样可以将因政策或决策不一致而产生的教师行动冲突降至最低。[11]

我国教师的儿童研究的顺利开展,同样也面临着上述如何构建整合机制的问题。

有关教师的儿童研究引论的文章

我国教师的儿童研究起步主要得益于两方面,中小学教师自身的儿童研究需要、近年来的政策导向和呼吁。如成尚荣撰文指出:“儿童研究是教师‘第一专业’”,“名师应当是优秀的儿童研究者”。[17]成尚荣从亚里士多德提出的第一哲学想到了教师的第一专业问题,并认为:儿童研究应该成为小学教师乃至于整个基础教育阶段教师的第一专业;在儿童研究中,名师才会在专业发展中走得更远、飞得更高。......

2023-07-30

![教师儿童研究引论:我国教师的缺席[13]](https://www.chuimin.cn/chuimin/img/upload/2020/09/3.jpg)

在我国,教师的儿童研究常常是零散的、不受重视的、甚至是缺席的,由此导致的后果是,儿童的概念经常被类别化和概括化,如优等生、学困生,或这个班学生等等,教师鲜能具体描述每位儿童的特征,并以此为据改革课程和课堂教学。同时,我国教师职前培养的有关政策中,也没有真正引导职前教师研究儿童。面对我国教师对儿童的固化认识,亟待恢复教师在儿童研究方面的好奇心和探究心,以“返乡人”的视角去欣赏和研究身边的每位儿童。......

2023-07-30

在儿童研究中,教师运用描述的方法开展儿童研究有何价值?洛佩兹运用描述的派生方法原始语言记录研究儿童,通过研究发现了儿童世界的独特性,在此基础上写了如下小诗,以呈现她所发现的儿童世界。[9]从凯伦的描述中不难看出,加布里埃尔最独特之处就是喜欢蛇,但与此同时,他对蛇的喜欢很多样化。(三)避免随意下判断描述既是一种方法和方法论,又是价值论。描述为事物提供空间使其得以完全呈现。描述是一种缓慢的、独特的工作。......

2023-07-30

(一)恢复教师对儿童成长的敏感性和理解能力,减少教师因过度关注学生角色而无意中阻碍其成长自2001年我国新一轮基础教育课程改革启动以来,基础教育阶段的全方位改革已持续了16年。学生作为人的内在价值被忽视,既不是因为教师不了解课程改革的价值导向,也不是因为教师不尽责,而是教师过度关注“学生角色”的外在功利价值、家长和社会助推追逐功利价值的合力所致。......

2023-07-30

如前所述,M小学已经有相对稳定的机制帮助教师持续开展儿童研究,教师也从儿童研究中不断找到内在自生的发展力量。(二)组建更为灵活的儿童研究小组近年来,M小学教师基于儿童研究,不断提出自发的课题研究,这对于M小学儿童研究的持续开展是可喜的。对于上述(二)和(三)两方面的努力,第一章第三节普雷斯科特提出的儿童研究过程是一种可参考的思路,除此之外,展望学校对一名儿童的合作描述、瑞吉欧的工作坊也是可借鉴的。......

2023-07-30

学会关心每位儿童的成长是教师的儿童研究的内在价值。与关心学生的分数等外在价值相比较,学会关心每位儿童的身心健康成长弥足珍贵。这样,关心每位儿童就意味着教师要为每位儿童的学习和健康成长操心,及时洞察到每位儿童学习和成长的内在需要并迅速做出反应,进而帮助每位儿童学会关心他人。......

2023-07-30

蒙台梭利认为,教师开展儿童研究时,关键是要直面儿童本身,而非带着各种儿童心理学的理论假设或儿童分类学去观察儿童,否则不可能对所研究的儿童有所发现。[21]显然,在蒙台梭利看来,直面儿童除了能对儿童有所发现之外,也能保持教师的儿童研究的独立性、不轻易被权威论断所蒙蔽。(二)直面正常儿童在创办儿童之家之后,蒙台梭利直面的是正常儿童。......

2023-07-30

前述卡利尼曾提出了做儿童描述性评论的过程。描述作为儿童研究的首要方法,其大致思路如下。总体而言,教师日常做得最多的事是言说,然而,在描述中,教师的倾听先于言说。如第二章所指出的:描述性语言拒绝把人和事放在预先确定的思想类型中,这些思想类型用它们老一套和所有的驱动力压制着我们所有人。描述性语言吸引我们走进一种共有的人性中,并促使我们在许多方面和其他人建立联系,这是判断性语言所做不到的。......

2023-07-30

相关推荐