在实施的总体思路上,座位表记录法和抽样法的基本思路大致相同,也可以分为实施前、实施中、实施后;其主要区别在于实施前。因此,如下主要论述座位表记录法实施前的基本思路,在此基础上,简要提及座位表记录法实施的注意事项。(一)座位表记录法实施的基本思路从我国基础教育学校教室的实际编排情况看,最基本的座位编排方式是秧田式和小组式,不论是哪种座位编排方式,其实施前的基本思路大致如下。......

2023-07-30

对于课堂情境下的儿童学习研究,座位表记录表是一种相对简便而又高效的方法。如下结合不同的主题和目标,兹举三例并做分析。前两个案例是班级座位表记录法,案例一选择了一节小学语文课,案例二选择了一节小学数学课,第三个案例是小组座位表记录法。

(一)案例一及分析

这是一节浙江师范大学小学教育专业大二见习学生陈老师上的小学语文课,安排在Q小学教学楼五楼的阶梯教室上课。阶梯教室由两部分构成,10列5行(见表9-2中所写的数字)的学生座位区、讲台、电子设备、黑板等构成的学生上课区,第5和6列之间有一过道;近200座的阶梯型座位构成的听课教师座位区。学生上课区的南北两侧都有一些空闲的区域,学校在这两侧放了一些塑料方凳,于是,我选择了西北角靠前的一个位置就座,该座位上能清楚地看到全班学生的学习情况。初定的观察主题是全班学生回答问题的数量和机会。观察目标是探究小学语文课中全班学生回答问题的数量和机会差异,包括性别差异、位置差异。

表9-2 504班座位表

表9-2的记录,大致可以得出这节语文课中小学生回答问题的性别差异、位置差异:

(1)性别差异:504班有44名学生,其中,男生25名,女生19名;教师提问的39个问题中,男生回答了13个(33.3%)问题,女生回答了26个(66.7%)问题;第5列第2行的女生总共回答了7个问题,是回答问题数量最多的,回答问题位居第二的是第6列第3行的女生,共回答了4个问题;提问过程中,25名男生中有14名(56%)和19名女生中有10名(52.6%)并未参与;所有的回答教师未做出反馈。由此表明,女生回答问题的数量明显多于男生,回答问题的机会多于男生。

(2)座位差异:20个(51.3%)问题是由第5和6两列的学生回答的,第1和10列的所有学生没有回答问题的机会,由此可见,中间区域学生回答问题的数量和机会远大于两边的学生。第5和第6两列学生回答的20个问题中,男生回答了3个问题,女生回答了17个问题,由此可见,即便在座位的优势区域,女生回答问题的数量远远超过男生,这进一步表明了(1)中得出的性别差异的存在。

此外,表9-2还可以看出,第6列第2行的男生自主回答了一次问题。

根据上述座位表记录,至少可以提出如下问题,这些问题利用座位表记录法进一步研究之:

(1)除了这节语文课外,是否其他的语文课中也存在上述的回答问题的差异?

(2)除了语文学科外,在其他学科的课堂教学中,是否小学高段男生回答问题的数量和机会都少于女生?

(3)除了语文学科外,在其他学科的课堂教学中,是否坐在两侧的学生回答问题的数量和机会都远少于坐在中间区域的?

(4)回答问题数量和机会的多寡与语文学业成绩之间是否存在必然关系?如果是,那么,那些一直没有回答问题的机会的学生如何获得回答问题的机会?

(5)回答问题数量和机会的多寡与其他学科的学业成绩之间是否存在必然关系?如果是,那么,在这些学科中,那些一直没有回答问题的机会的学生如何获得回答问题的机会?

(6)那些没有机会回答问题的学生,课堂上到底都在做什么?

对于问题6,可以运用描述法或事件抽样法进一步研究之。假定问题(4)和(5)能有证据表明回答问题的数量和机会与学科的学业成绩之间有必然关系,那么,这样的研究从某种程度上能为当下热议的男生学业危机为何存在提出一种新的解释;同时,也可以从课堂学习机会多寡的角度,进一步反思和深化我国教育公平政策在一线学校的落实状况和可能突破。

此外,上述案例还可以从多个角度进一步剖析之,这些剖析也意味着可以提出新的观察目标,比如深度学习的角度,教师在短短40分钟里提问了39个问题,学生学习的深度尤其是思维的深度到底如何?

(二)案例二及分析

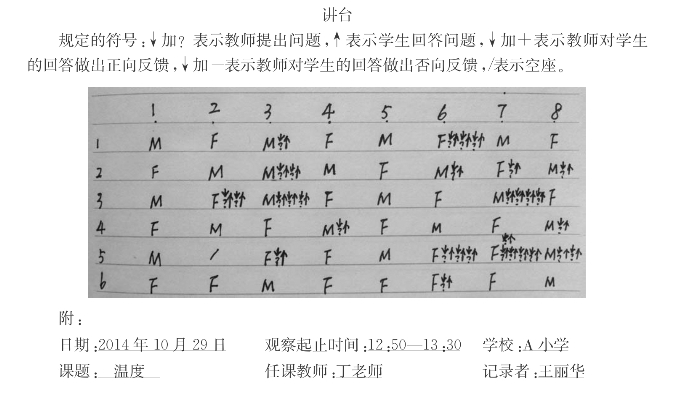

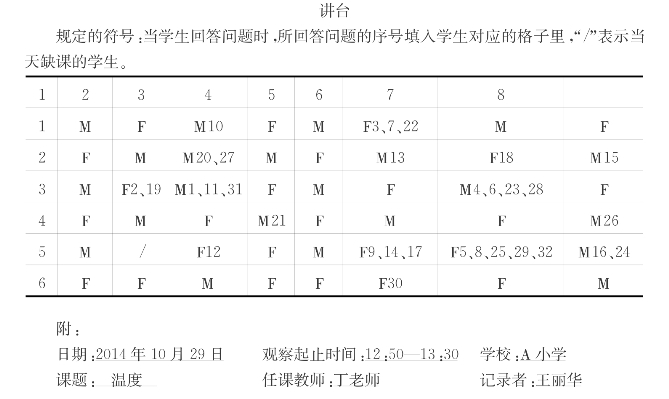

这是一节刚入职不到2个月的丁老师上的小学数学课,安排在A小学教学楼五楼的科学教室上课。教室座位的编排是典型的秧田式,8列6行(见表9-3中所写的数字),除了课桌椅外,教室前部有讲台、电子设备、黑板等,第2和3列之间、第6和7列之间各有一过道,第1列和第8列的外侧各留了一条供一人通行的狭长通道;教室后部靠窗的位置,有一排水龙头和水槽,教室后部水槽到后面之间是一块相对比较大的空闲区域。学校在教室后部放了一些塑料方凳,学校默许的听课老师就座的位置是这片空闲区域,于是,我选择了靠近第4列第6行女生后的一个位置就座,该座位能看到全班学生的回答问题的情况。初定的观察主题是全班学生回答问题的数量和机会。观察目标是探究小学数学课中全班学生回答问题的数量和机会差异,包括性别差异、位置差异。

表9-3 403班座位表

表9-3的记录,大致可以得出这节数学课中小学生回答问题的性别差异、位置差异:

(1)性别差异:403班有47名学生,其中,男生22名,女生25名;教师提问的32个问题中,男生回答了16个题,女生回答了16个问题;第7列第5行的女生总共回答了5个问题,是回答问题数量最多的,回答问题位居第二的是第7列第3行的男生,共回答了4个问题;提问过程中,22名男生中有13名(59%)和25名女生中有18名(72%)并未参与;所有的回答教师未做出反馈。由此表明,男女生回答问题的数量相当,但回答问题的机会男生多于女生;此外,全班47名学生中有回答问题机会的是16名(34%),全班学生中有回答问题机会的比率偏低。

(2)座位差异:18个(56.25%)问题是由第6和第7两列学生回答的,第3列的学生回答了7个(21.9%)问题,第1和5列的所有学生没有回答问题的机会,如前所述,第6和第7列之间、第2和第3列之间各有一过道,教师除了站在讲台后之外,多数时间站在2个过道上,尤其是第6和第7列之间的过道更多;由此可见,过道区域尤其是教师经常活动的过道区域学生回答问题的数量和机会远大于非过道区域的学生。第6和第7两列学生回答的18个问题中,男生回答了5个问题,女生回答了13个问题,由此可见,在座位的优势区域,女生回答问题的数量远远超过男生,这表明了在优势区域存在性别差异。

上述围绕案例一提出的问题,多数问题同样适合案例二的进一步探究。此外,不论是案例一还是案例二,所有学生回答问题后都没有得到教师的反馈,由此可以进一步提出如下问题:

(1)从有利于学生学习的角度看,在怎样的情形下,学生回答问题后需要得到教师的反馈?什么情形下,教师不需要给出反馈?

(2)上述两个年级分别是四年级和五年级,是否教师默认高年级的学生回答问题后不需要给出反馈?

这两个问题可以用事件抽样法做进一步的研究。

此外,座位表记录法的记录,上述关于回答问题的记录,也可以规定其他的符号记录之。如以案例二为例,参阅表9-4。

表9-4 403班座位表

如果结合描述法详细记录老师提出的每个问题,那么,还可以进一步分析学生所回答问题的难易程度,据此进一步反思学生学习的深度及其教师所提问题与学习深度的关系等。

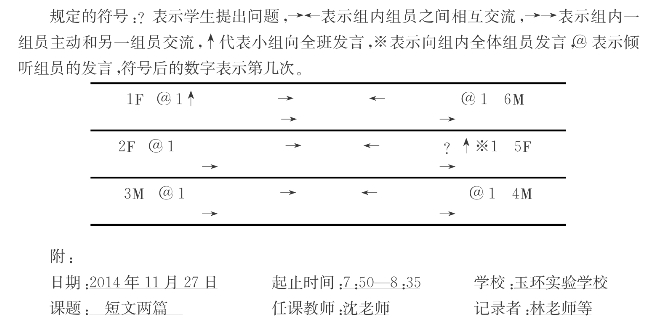

(三)案例三及分析

这是一节由多年教龄的沈老师上的初中语文课,安排在玉环实验中学行政楼的多功能厅上课。教室座位的编排是小组式,每组6人,除了课桌椅外,多功能厅的右前方的角落里有一放电脑的长桌,有投影仪、屏幕和可移动的大黑板等。教师们随机选择自己想观察的小组,完成该案例记录的林老师等人观察的是第三组,坐在第三组的旁边。因学生已很熟悉这样的观察,因此,当我问他们:“有老师坐在你们边上,你们上课会有压力吗?”,没想到学生居然异口同声地回答:“没感觉啦,经常这样的。”初定的观察主题是小组合作。观察目标是探究第三组组内提出问题、相互讨论、倾听、获得班级发言机会等情况。

表9-5 803班第三组小组座位表

表9-3的记录,大致可以得出803班第三组小组合作学习的大致情况:

(1)5号提出了1个问题;

(2)1号和6号、2号和5号、3号和4号各相互讨论了1次;1号主动和6号交流了1次,2号主动和5号交流了1次,3号主动和4号交流了1次;

(3)5号赏析《水浒》人物时,其他组员认真倾听;

(4)1号、5号获得全班发言机会。

除了上述小组座位表能得出的上述4点外,林老师等还在小组记录单中写下了如下两点:

(1)赏析字词时,先独立完成;其中,小组讨论时,3号和4号反应较快,马上说可以用“清闲”“悠闲”;小组讨论过程中,询问了6号同学的想法

(2)4号倾听认真,及时记录笔记,但速度较慢,在小组内相对比较沉默。

需要指出的是,林老师等在用小组座位表记录时,同时简要地记录了独立学习、学生反映的情况,因此,林老师等后续写下的两点,在记录表中是无法看出的。

上述记录表中,其实还可以进一步讨论小组合作学习过程,比如小组交流时的发起者是1、2、3号,由此可以进一步提出问题是,是否在其他课程的学习中,小组的发起者也是1、2、3号?5号主动提出了一个问题,善于主动提问的同学的学业成绩是否优于不善于主动提问者?其实,这样的观察可以为儿童学习的自主性提供证据。此外,如能结合描述法,那么,可以深入研究小组合作学习过程的互动过程是如何发生,由此进一步研究深度学习的问题。

有关教师的儿童研究引论的文章

在实施的总体思路上,座位表记录法和抽样法的基本思路大致相同,也可以分为实施前、实施中、实施后;其主要区别在于实施前。因此,如下主要论述座位表记录法实施前的基本思路,在此基础上,简要提及座位表记录法实施的注意事项。(一)座位表记录法实施的基本思路从我国基础教育学校教室的实际编排情况看,最基本的座位编排方式是秧田式和小组式,不论是哪种座位编排方式,其实施前的基本思路大致如下。......

2023-07-30

座位表记录法源自于以座位表为基础的观察记录,艾奇逊和盖尔提出了SCORE。从艾奇逊和盖尔的研究看,座位表记录法是用来研究教师的教学和学生的学习的。座位表记录法指用规定的符号在事先绘制的座位表上记录下儿童个体或小组或全班学习情况的方法。......

2023-07-30

就有计划的轶事记录和随机的轶事记录分别举例并做出分析如下。(一)有计划的轶事记录案例及其分析如下是一个有计划的轶事记录案例。有鉴于此,轶事记录应尽可能客观、具体,否则会扭曲儿童世界的意义。......

2023-07-30

国际象棋的规则规定,在正式比赛的对局过程中,双方都要按规则在规定的比赛记录纸上,尽量清晰地逐着作好对局记录。对局记录能把对局的整个过程用文字、数字和符号记录显示出来。对局双方和裁判员确认的对局记录可作为竞赛结果凭证。有了对局记录,棋手可以不受时间和空间的限制,根据对局记录进行复盘、分析研究,提高棋艺水平。目前国际棋联和我国规则规定使用的是代数记谱法,即坐标记谱法,分为完整记录法和简易记录法两种。......

2023-11-03

2.准备一件供学生集体仔细观察之后进行介绍的小物品:白天鹅工艺品。[教师出示上有短文《台灯》的小黑板后,学生有的出声读,有的默读。为此,给学生以独立研读《台灯》和小声议论的时间,很有必要。[学生们表示赞许。......

2023-11-19

一什么是逻辑预设教学案例语文课上,学生在学习朱自清的散文《春》:学生:“(朗读)小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。园子里,田野里,瞧去,一大片一大片满是的。坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,赛几趟跑,捉几回迷藏。风轻悄悄的,草软绵绵的。”什么是逻辑学与语言学中所说的预设?......

2024-07-27

中小学课堂中的舞蹈课具有特殊性和多样性,需要经实地考察、多次调研、反复磨合推出适合某学校某班级的舞蹈教育教学课程。为了帮助教师了解学生对舞蹈课堂的具体需求和想法,更好地将舞蹈课堂顺利推广,本文试总结对中小学舞蹈课堂具有影响的主要因素。例如,在一些中小学的舞蹈课堂中,或多或少都会存在把男生“拒之门外”的现象。......

2023-08-21

课堂教学评价是教学管理的重要措施之一。以“人的发展”为本是基础教育课程改革的出发点和归宿。在新课程理念观照下的课堂教学目标,理所当然地追求“人的发展”。在课堂教学中的“人”应包含“学生”与“教”两种对象,“人的发展”应为学生与教师的共同发展。科学的课堂教学评价观必须以“人的发展”为本。......

2024-01-31

相关推荐