显然,只有跨入到纯音乐阶段,才能加深对音乐的理解。音乐动画对音乐的表现,恰恰是一种视听双重作用的结果,无论是采用何种形态,都为听觉上的音乐附加了视觉上的注解。此外,从音乐的理解和思维的层面上看,像《幻想曲》这样,对著名的古典曲目进行动画演绎的做法显然比采用即创音乐的难度要大得多,因为在每个人心中,这些曲目的“音乐模式”已经建立,动画中展示的全新视觉传达无疑是对固有思维的挑战。......

2023-07-30

关于这个问题的思考,起因源自2010年张艺谋导演的《山楂树之恋》的热映。这部电影中音乐的表现手法同张艺谋十多年前的作品《我的父亲母亲》相类似,都是围绕着单一主题进行演绎,不同的是《山楂树之恋》中还有插曲,特别是同名的俄罗斯老歌。

笔者和同事在看过之后闲聊,不经意间说到其配乐时,出现了问题——《山楂树之恋》让我们都联想到了北京奥运会!

乍一听有点风马牛不相及,但如果再看一下这部片子,相信就会有同感。在影片一开始出片头字幕的时候,古筝的独奏也同步出现,然而刚刚过了20秒,突然出现这样一个简短的乐句:

之后小提琴又在这个旋律基础上进行了再现,此后全片中还有多次对这个主题的演绎,都出现了这个片段。也许是作为一个中国人,北京奥运会主题歌《我和你》的旋律实在是铭刻在心,印象太过深刻,当影片主题音乐中的这个建立在传统的五声音阶基础上的乐句,以相似的速度和节奏奏响时,笔者和同事不约而同地产生了《我和你》的联想。

担任影片《山楂树之恋》配乐的作曲家陈其钢,正是大名鼎鼎的《我和你》的作者,也许他在创作《山楂树之恋》的主题音乐所追求的那种中国传统的东西时,不自觉地调用了与《我和你》相似的情感和表现手法,这一点无法确定。但当笔者再与另外的同事说起这件事的时候,同事去看这个片子,也说“听到了”北京奥运,也可能受到了“心理暗示”。

当然,不是每个人都会产生这样的联想,这种联想只是对音乐多样化理解方式中的一种,这种联想的基础是有些东西被当作符号识别。

音乐中最容易被识别的元素是旋律,当然还有与之相辅的节奏和使用的乐器的音色。一旦听觉系统通过聆听捕捉到这些信息,就会产生所谓的“联觉”,但是当这些信息汇总成一个整体模式被“识别”,就会让人联想到与之相对应的含义。

“音乐中自己的‘语义场’中在概念和表象上是非单义的,不确定的;音乐的意义在变化着,这变化取决于欣赏者的解释,取决于这欣赏者属于什么时代、什么地理区域等等。”[19]由此可见,音乐在某种条件下可以成为具有象征意义的符号,并且随着条件的变化而变化。国歌就是个典型的代表,我们听到《义勇军进行曲》,就会理解为它代表着中国,但非洲的土著居民可能不会有这种理解,而且在1949年建国之前也不具备这种代表性,只是代表着抗日救国的民族情感,但这一点也是通过电影《风云儿女》中的演绎赋予的。

原本抽象的音乐在与文字、图像、肢体动作、使用场合等元素联系在一起时往往更容易被赋予象征的意味,例如,常常与流行语结合的流行歌曲,春节联欢晚会固定的片尾曲《难忘今宵》等。有时候情况还会更加多变、复杂,例如,当前在电台、电视这些媒体上大量、反复出现的音乐,很多已经失去了本来的含义,被泛化地、甚至被“误读”地使用。以电视为例,展现一个人身残志不残,配的音乐是贝多芬《第五交响曲》的“敲门动机”;展现环境被污染、破坏,触目惊心,也配的是“敲门动机”;甚至说到楼价飞涨、失恋痛哭,还是用“敲门动机”。这些虽然与“与命运抗争”的意思还算有些关联,但与作者的原意已相去甚远。还有的时候,音乐干脆就是扮演一个商业符号,例如,大量的广告歌曲等。

音乐常常也会成为电影的“代言人”,大量优秀的、从电影中走出来的电影音乐,有时候时隔多年虽然具体的细节都淡忘了,但那种符号代表的“形象”却深深印在脑海中,这也是音画结合的一种特征,例如,《〈梦二〉主题》响起会让人想到周苏二人摇曳的身影,《我心永恒》的音乐响起会让人想起站在船头的“杰克和露丝”。

“音乐的抽象性质和色彩性使接受者对某一乐曲的理解带有一定的个人主观因素,这是任何音乐作品分析和解说所不能左右的。每个人对一部作品的理解往往会受到印象最深刻的那一次或那一段时间的环境或情绪的影响。”[20]

于是,就有这样一个问题,业已存在于受众心中的各种“音乐形象”,在电影音乐中,应该回避呢,还是应该去“唤醒”?如果要“唤醒”的话,如何为电影服务,而不至于貌合神离?

默片时期现场演奏的音乐大多是现成的音乐,也谈不到回避的问题,但是在好莱坞经典音画体系构建的框架下,斯坦纳曾指出,不应该使用人们容易识别的著名乐曲,因为这样会转移观众原本对电影的专注。所以,强调电影音乐的“原著性”,起初是由于受到版权的制约,但是版权问题可以通过购买解决,更多的原因则是由于前面讨论中所涉及的问题——音画组合产生的“新质”。

曾田力教授曾在论述这种“新质”时提出,“由于音乐被内置于故事氛围和情节之中,人们对音乐的感受自然就会与故事的内容相关联,产生较为明确和具体的感受和理解。”[21]这种“内容的可阐释性”对电影音乐专职作曲家来说当然没什么,但是其他很多音乐家可能并不想让自己的作品的理解仅仅被限制在画框里,而且一旦他们的音乐被用到电影中,往往面临着被“肢解”的可能。从这一点上说明,电影音乐的创作模式只能是:雇作曲家专门创作,或者使用已经超过著作权保护年限的古典音乐[22]。所以,我们很少能够在电影中找到当代音乐家的个人音乐作品(特指严肃音乐)。

当然,买一首当红的流行歌曲作为主题歌或插曲的做法不在这个范畴内。前面提到的《花样年华》的例子中,《〈梦二〉主题》本来就是电影音乐,版权归电影出品方,所以只要购买也就可以获得使用权。

这就意味着,“唤醒”是有风险或者代价巨大的,一般来说,电影音乐还是“回避”现有音乐的。

但是,面对巨大的古典音乐宝库,电影导演们还是不愿放弃,也试图用巧妙的方式将古典音乐变成自己作品中的元素,探索新的创作空间。例如,库布里克[23]就是一位对古典音乐情有独钟的导演,在电影《2001太空漫游》中就成功地使用了理查·斯特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》和约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》,并起到了其他音乐所无法替代的作用;在电影《发条橙子》中甚至所有的音乐都选用了古典音乐,而著名的贝多芬《第九交响曲》在片中更是成为“杀人工具”。可以想见,“引用”这些并不是专为电影创作的音乐显然是有原因的,导演在这些音乐的电影镜头表现和剧情内容的配合上有着特殊的考虑。

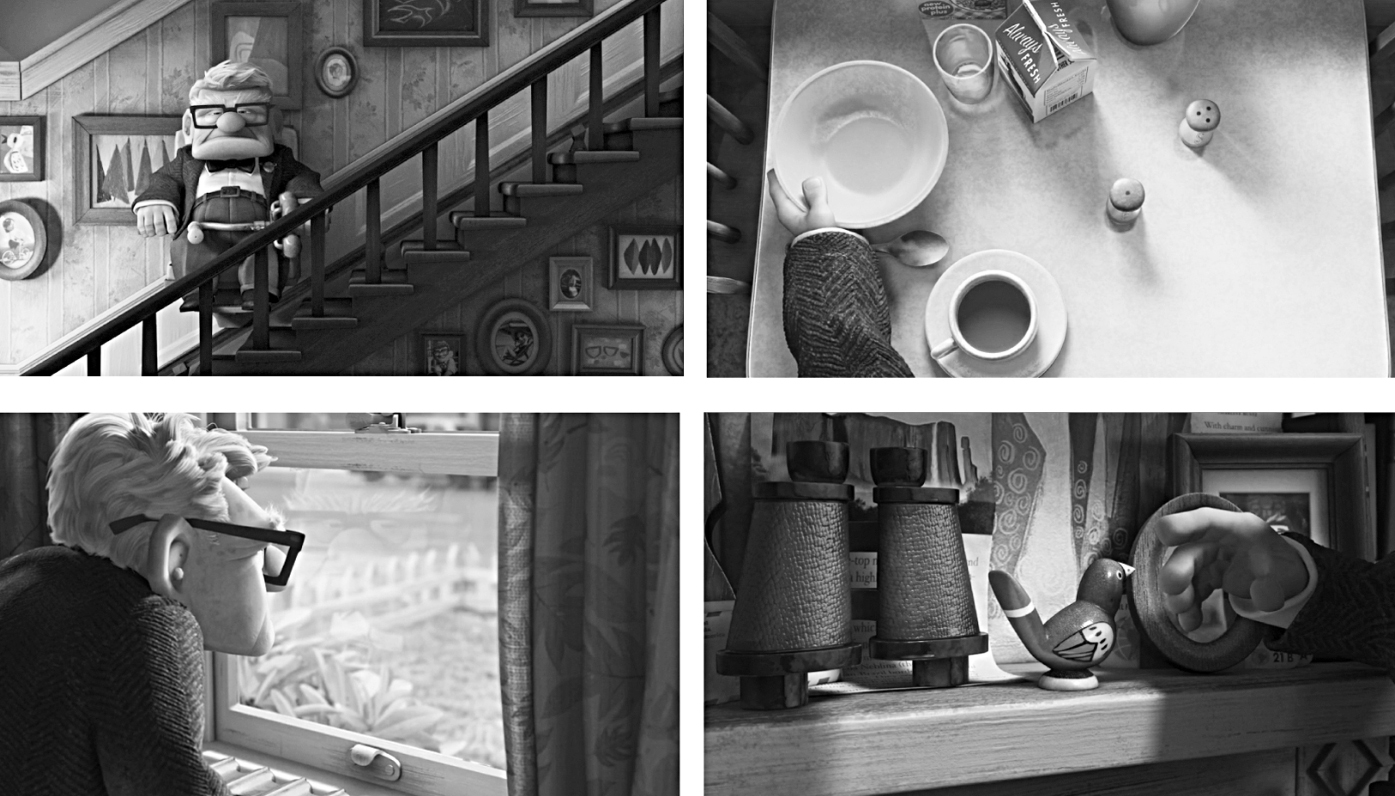

《飞屋环游记》也出现了对古典曲目的“引用”。为表现艾丽去世后,卡尔一个人孤独地生活,用了比才的歌剧《卡门》中的著名咏叹调《爱情是一只孤独的小鸟》的音乐选段,大约1分23秒的时长。这是一段用哈巴涅拉[24]谱写的音乐,它的曲调徐缓,并略带缠绵之情。比才的这段音乐非常有名,旋律的半音变化、切分的节奏让人印象深刻,在原剧中充分表现出卡门奔放的个性和富有神秘魅力的形象,但在这里却用在一部老人体裁的动画影片中。这段画面共12个镜头,描绘卡尔早上起床到走出屋门的过程。仔细推敲一下就会发现:卡尔起床,阳光照在床的另一半,也就是原来艾丽的位置;卡尔靠辅助器下楼,灵动的音乐节奏配合下看到的是慢吞吞的过程(图4-7左上);早餐桌上没有了艾丽的餐具,破坏了对称的平衡感,(图4-7右上)阳光却依旧照在空的那张椅子上;擦窗户,窗外却没有了艾丽的笑脸(图4-7左下);擦拭那个之前多次在画面中出现的物品——艾丽照片前的一个小鸟摆件(图4-7右下)……也许这就是那只爱情的小鸟,艾丽不在了,爱情真的只是一只孤独的小鸟了。

图4-7 电影《飞屋环游记》中的音乐引用

所有的画面都在提示着同样的信息——艾丽存在的痕迹,斯人已逝,如此的累积不免让人黯然神伤,可音乐却以一种摇曳的舞步在洋溢着青春的气息,显然画面和音乐气氛是背道而驰的,正是这种对比让这个段落更富有戏剧张力。音乐的“引用”不是随便的堆砌,显然是深思熟虑后的选择。当乐曲结尾时,卡尔伴随着音乐的重音重重地关上房门,这是情绪的宣泄,卡尔的内心世界无疑完全被观众所洞悉。

如何在电影中“引用”古典音乐,使其介入剧情、推动情节乃至深化主题,这显然是一个值得探讨的话题,下面以都“引用”了马斯卡尼[25]的歌剧《乡村骑士》中的《间奏曲》[26]的三部有影响力的影片为例进行分析。

在一段前奏曲后,歌剧《乡村骑士》讲述了19世纪在意大利西西里乡村发生的这样一个故事:在复活节那天,桑图扎发现了一个秘密——自己的男友图里杜在旧情人罗拉那里过夜,而罗拉已经结婚,她的丈夫是个马车夫。于是桑图扎去找图里杜的妈妈露契亚打听儿子的下落,但忍不住在倾诉中说出了这件事,此后图里杜回来,两人见面发生了争吵。这时教堂的弥撒活动开始了,罗拉盛装出现并示意图里杜跟自己一起去,桑图扎和图里杜二人激烈冲突,图里杜拂袖而去,伤心欲绝的桑图扎发出了诅咒,并一怒之下把二人的风流韵事告诉了恰好路过的罗拉的丈夫阿尔菲奥。虽然一时感到了发泄的畅快,但桑图扎很快陷入了后悔,这时,间奏曲响起。之后教堂的弥撒活动结束,众人到广场上饮酒狂欢,阿尔菲奥到来,罗拉被拉走,图里杜咬了阿尔菲奥的耳朵,发出挑衅,阿尔菲奥于是约图里杜去果园决斗,图里杜被杀的消息很快传来,老母亲露契亚被噩耗击倒……

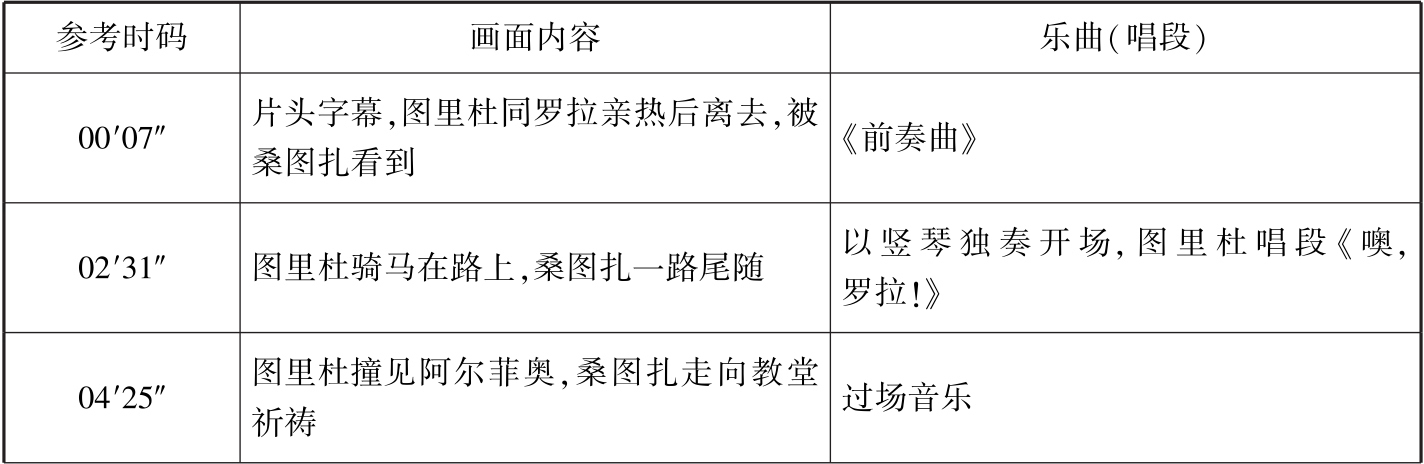

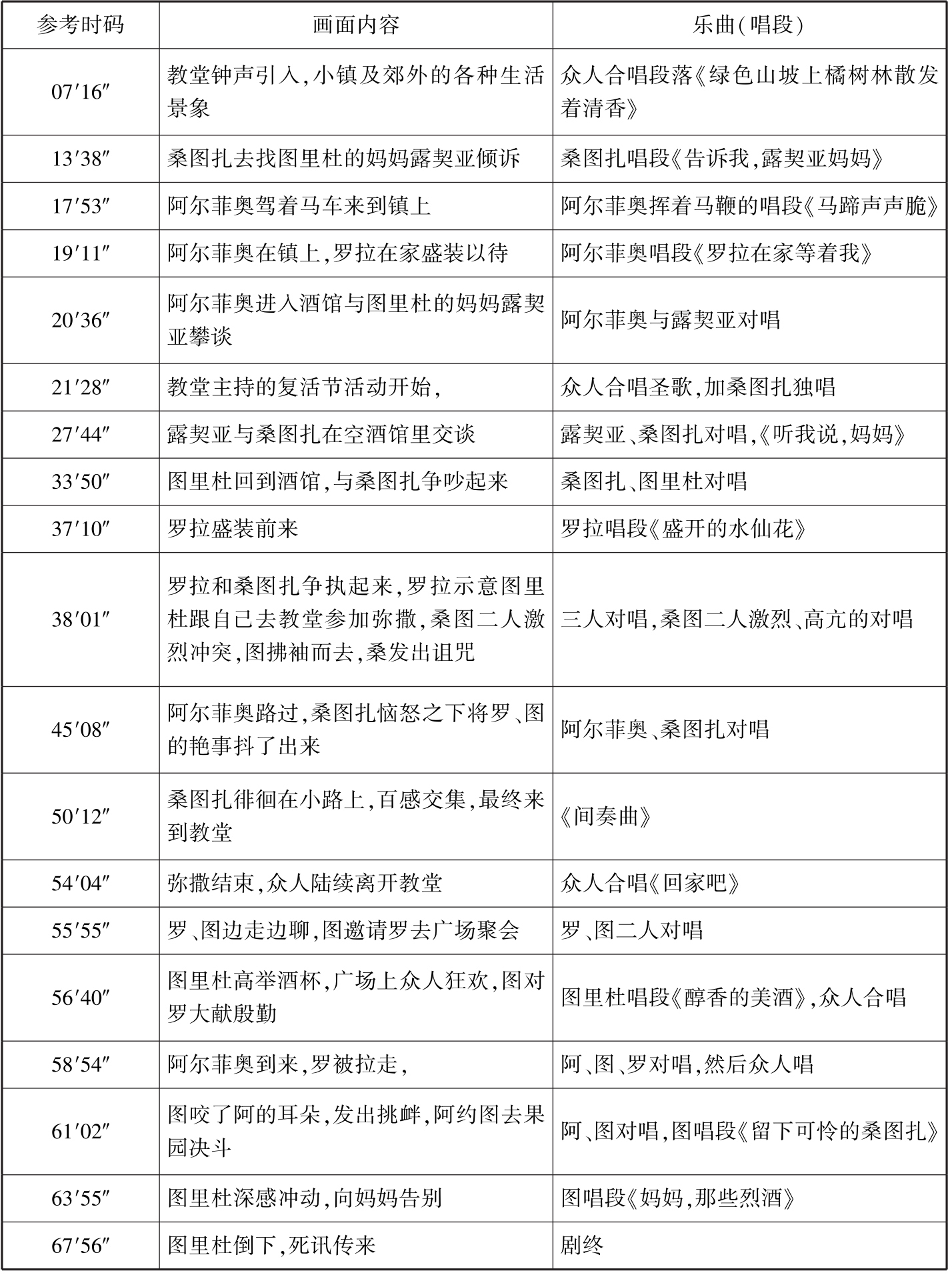

表4-3 歌剧《乡村骑士》内容列表

续表4-3

1890年,《乡村骑士》使马斯卡尼荣获了罗马独幕歌剧比赛的一等奖,使这位无名小卒在一夜之间举世闻名。虽然是一部独幕歌剧,其中却不乏优秀的唱段和意大利风格的优美旋律,特别是桑图扎的咏叹调《听我说,妈妈》和图里杜的咏叹调《妈妈,那些烈酒》等常在音乐会上演唱。

此外,歌剧在剧情上也极为紧凑,这个由爱生妒,由冲动而酿成恶果的发人深省的故事被设置在了复活节,正如剧中所提到的——“这个日子里上帝在看着你”,而在这个宗教意味浓重的日子发生流血事件,更是形成了对比,戏剧冲突得到了强化。

为了更好地进行下面的分析,仿照电影的配乐单的形式,表4-3中给出了1982年根据歌剧原版拍摄成的电影《乡村骑士》(图里杜由多明戈饰演)内容列表,以作参考。

图4-8 《阳光灿烂的日子》的电影海报

先来看第一部电影——《阳光灿烂的日子》(In the Heat of the Sun,1994)。

这是一部生于二十世纪五六十年代的中国人的成长记录(图4-8),片中围绕着主人公马小军的青春萌动、朦胧的爱情体验这一内心呈现,选用了《乡村骑士》中的两段音乐——《前奏曲》和《间奏曲》,一共达十次之多,如表4-4中所示。

导演姜文在谈到《阳光灿烂的日子》中“为何音乐特别贴切”时说,“其实这个电影的胚胎就来源于马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》以及‘文革’时记忆中的音乐。很奇怪,就是这意大利音乐‘哗’地一下把我带回到我几乎已经忘却的世界,让我想起许多东西,让我重新回到那段时间,仿佛又闻到了那时候的味道。写剧本的时候我就一直在听这个音乐,以至于能够完全地背出来。”[27]

在《前奏曲》和《间奏曲》中,悠扬的旋律时而像荡漾在水面的轻舟般轻盈,时而像霞光万丈般浓烈,也许这就是观众观影时从音乐中所体验到的,并不一定知道原作出自何方,也不需要知道。但《乡村骑士》中的情节使音乐在表现上是有所差异的,《前奏曲》更多的是表现爱情的甜蜜,夹杂着些许“玫瑰带刺”的波澜,而《间奏曲》是表现桑图扎妒火攻心做出“告密”举动后深深自责和悔恨的一种爱恨交织的复杂情绪。

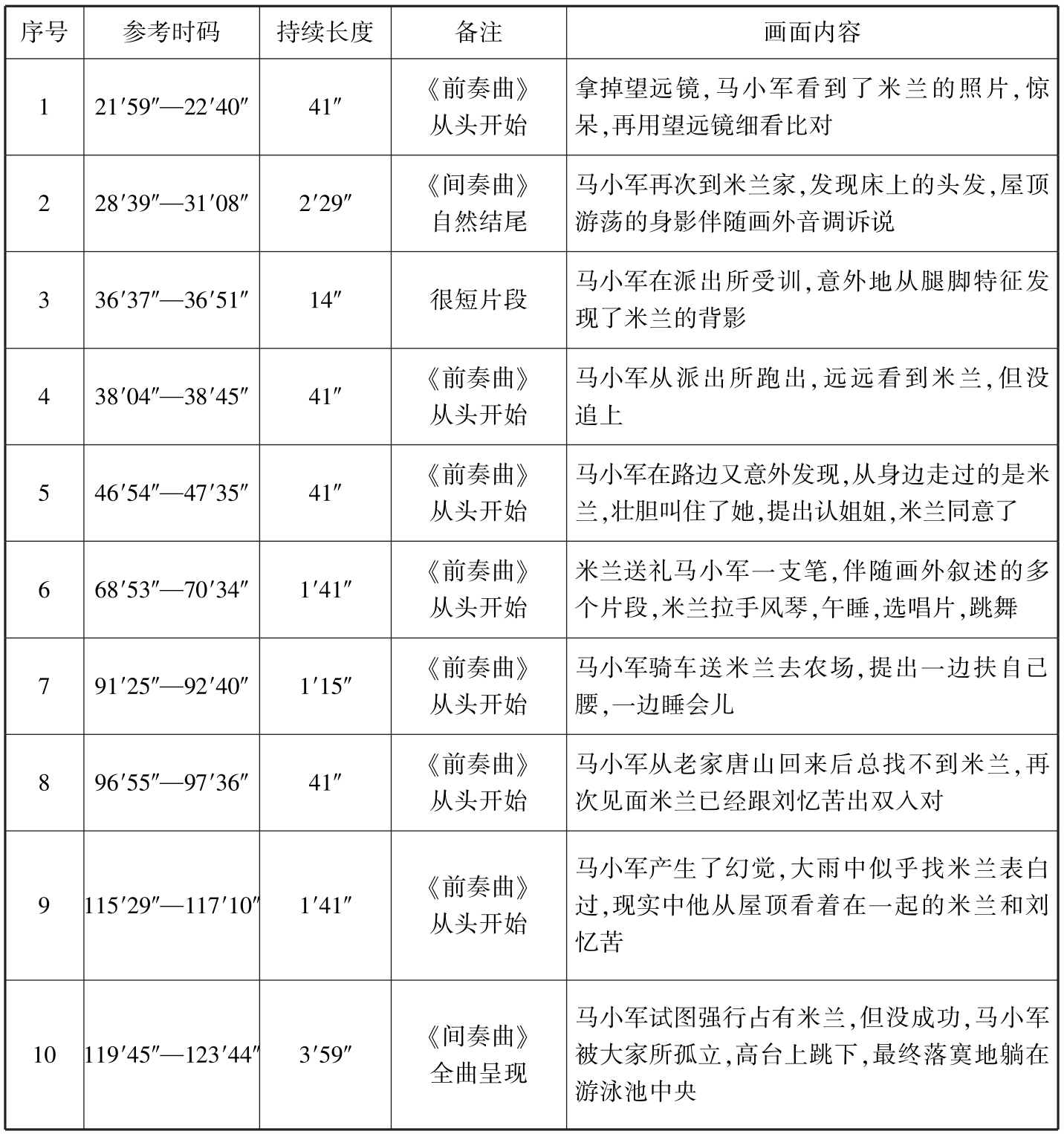

表4-4 《乡村骑士》两段音乐在《阳光灿烂的日子》中的出现

经过比对可以发现,《阳光灿烂的日子》中这种“引用”有着极为合理之处,意大利歌剧中传递出的理念与这部中国电影的爱情主题有着相同演绎——爱情的甜蜜转眼间就会由嫉妒转为狂风暴雨般的报复,最终追悔莫及!

音乐第一次出现,马小军发现了米兰的照片,《前奏曲》使荡漾的情愫表露无遗,而第二次出现是《间奏曲》,遍寻不到意中人的复杂感受在片中的旁白做了诠释,“我终日游荡在这幢楼周围,像一只热铁皮屋顶上的猫,焦躁不安地守候着画中人的出现”。音乐仿佛也有某种预示,这种滋生的情绪如果控制不好,可能会犯错误。

接下来,马小军终于得以与米兰相见,从第3—7次的出现,《前奏曲》伴随着马小军心中爱情的萌芽,体验着爱情的美好,实际上这是从自我出发的一种单恋,之后马小军发现米兰和自己的哥们儿刘忆苦谈起了恋爱,第8和第9次,《前奏曲》中嫉妒的情绪开始弥漫开来,然而东方的故事没有像意大利歌剧中那样以男人间决斗的形式发展下去,马小军表白不成,硬来也不成,当米兰问出:“你觉得这么做有劲吗?”,他孩子似的喊到:“有劲!”最终,在《间奏曲》的全曲呈现中,“米兰和我彻底分手了。不久,我被大家孤立起来,在万分痛苦中度过一天又一天。”长达四分钟的音乐呈现过程中,画面中用了大量的写意镜头,以最终马小军孤零零地躺在泳池的水面上收尾(图4-9)。

图4-9 《阳光灿烂的日子》中的音乐引用

姜文的“出于本能”的音乐的“引用”,实在是由于二者之间有着高度的契合性,最终由《间奏曲》完成了主题的抽象表达,多次使用的手法同前面《花样年华》中类似,音乐被赋予了象征的含义,但如果观众熟悉《乡村骑士》,有识别音乐的能力,就会产生指向性的联想,从而体会到一种隐喻的意味。

再来看第二部电影——《愤怒的公牛》(Raging Bull,1980)。

这是美国现实主义电影导演马丁·斯科西斯的一部作品,影片根据二十世纪四五十年代美国的前世界中量级拳王杰克·拉·莫塔的真实经历改编(图4-10)。

图4-10 《愤怒的公牛》的电影海报

在拳坛被称作“愤怒的公牛”,出生于纽约布鲁克林区的意大利裔拳击手在拳坛上拥有惊人的战斗力,自负而狂暴,而且多疑,嫉妒心强。为了实现自己拳王的梦想,他不惜丧失自己的人格,但获得拳王的宝座后,却发现自己早已丢失了灵魂。他无端怀疑自己的妻子和弟弟,经常大发脾气,甚至大打出手,最终导致众叛亲离,在一家夜总会里担任司仪,并准备以此度过余生,当他失去一切的时候,却使自己逝去的灵魂得到了救赎。

《愤怒的公牛》以黑白影像为主,通篇营造纪实感的呈现,《间奏曲》在片头伴随着字幕以及高反差粗粒子的升格画面中登场,全景镜头中杰克·拉·莫塔一个人站在空荡的拳击场,时而弹跳,时而挥拳,台下是不断闪动的闪光灯,这是个有意味的呈现,音乐也仿佛传达出一个拳击手生活中的酸甜苦辣以及丰富微妙的情感世界。当人生的各种跌宕起伏都经历后,片尾出现了《圣经·约翰福音》中的文字内容,然后《间奏曲》再次出现。

使用《乡村骑士》的音乐也许能让我们了解到主人公原籍意大利,但显然不仅仅如此,在歌剧中一直贯穿着浓厚的宗教氛围,一方面这个故事发生在复活节,弥撒活动成为歌剧的一部分,另一方面在背地里说别人的坏话挑起是非显然是有背教义的,桑图扎在意识到自己做错了事时,目光频频投向教堂乃至圣母的画像都反映出向上帝忏悔的宗教含义,这时《间奏曲》响起,音乐中大调的旋律以一种舒缓方式行进,弦乐、木管、竖琴等音色共同构建出圣母的宽容……

《间奏曲》在《愤怒的公牛》的片头和片尾形成呼应,仿佛共同构成了这本“亲历性”福音书的封面和封底。由此可见,音乐在这里扮演了一种隐喻的角色。隐喻原本是指说的是一件事物而暗指的又是另外一件事物,并希望别人也从这种表达中体会到所指的是另一件事物,音乐和画面之间的“隐喻”又表现出不同于语言文字的微妙,直接作用在情感层面,音乐的“知音”远比单单这一个词语反映出的内涵深刻和复杂得多。

同之前的象征手法相比,音乐的隐喻有所不同,体现在:

第一,隐喻不需要多次重复出现,一次就足以提供联想的符号;

第二,象征是一个建立的过程,而对隐喻来说,原义已经存在,等待的是如何“引用”;

第三,隐喻需要观众对符号的识别,如果完全不了解《乡村骑士》,就无法理解到《愤怒的公牛》隐喻的宗教意味。

最后来看第三部电影——《教父3》(The Godfather:Part III,1990)。

《教父》是1969年美国出版的长篇小说,是美国出版史上的头号畅销书,从二十世纪七十年代初开始被拍成电影三部曲,被称为最具史诗气魄的揭露黑社会明争暗斗内幕的影片以及气势恢弘的“社会图卷”,导演是弗朗西斯·福特·科波拉。

图4-11 《教父3》的电影海报

《教父3》(图4-11)是《教父》三部曲的完结篇,剧情完整地叙述了第二代教父麦克·柯里昂的后段人生,并且融入了1978年教宗若望·保罗一世骤然去世和1982年意大利银行丑闻这两件真实事件。

年近六十的黑手党首领麦克打算金盆洗手,将位置传给了侄子文森,但却遭到其他势力的暗算,从而意识到必须再进行一场“清洗”运动,于是在热爱歌剧表演的儿子安东尼的首演中,一场大屠杀同时开展,就在演出获得成功,麦克暗杀的对象也一一被剿灭的时候,在歌剧院门前的长阶上,麦克遭到杀手袭击,虽逃过一劫,自己挚爱的女儿却被杀死。

在一部电影中能够成功“引用”古典音乐片段,使之与影片相得益彰往往备受称赞,例如,《2001太空漫游》中引用理查·斯特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》《现代启示录》中引用瓦格纳的《女武神的骑行》等,这也显示出导演对音乐的超强驾驭能力,因为古典音乐往往有其独特的内涵,还有结构的呈现规则,让影片的情节与音乐的乐旨同步展开是很困难的。

然而导演科波拉却在《教父3》中成功地“引用”了一部歌剧,使音乐在临近电影结尾30分钟的时间里演绎出华彩,在舞台上的表演、看台上的刺杀、场外各条分支的杀戮任务并行的时空交错中,音乐与情节的推进完美结合,处处充满隐喻与象征,视觉表现也极具张力,实在是令人叹为观止!

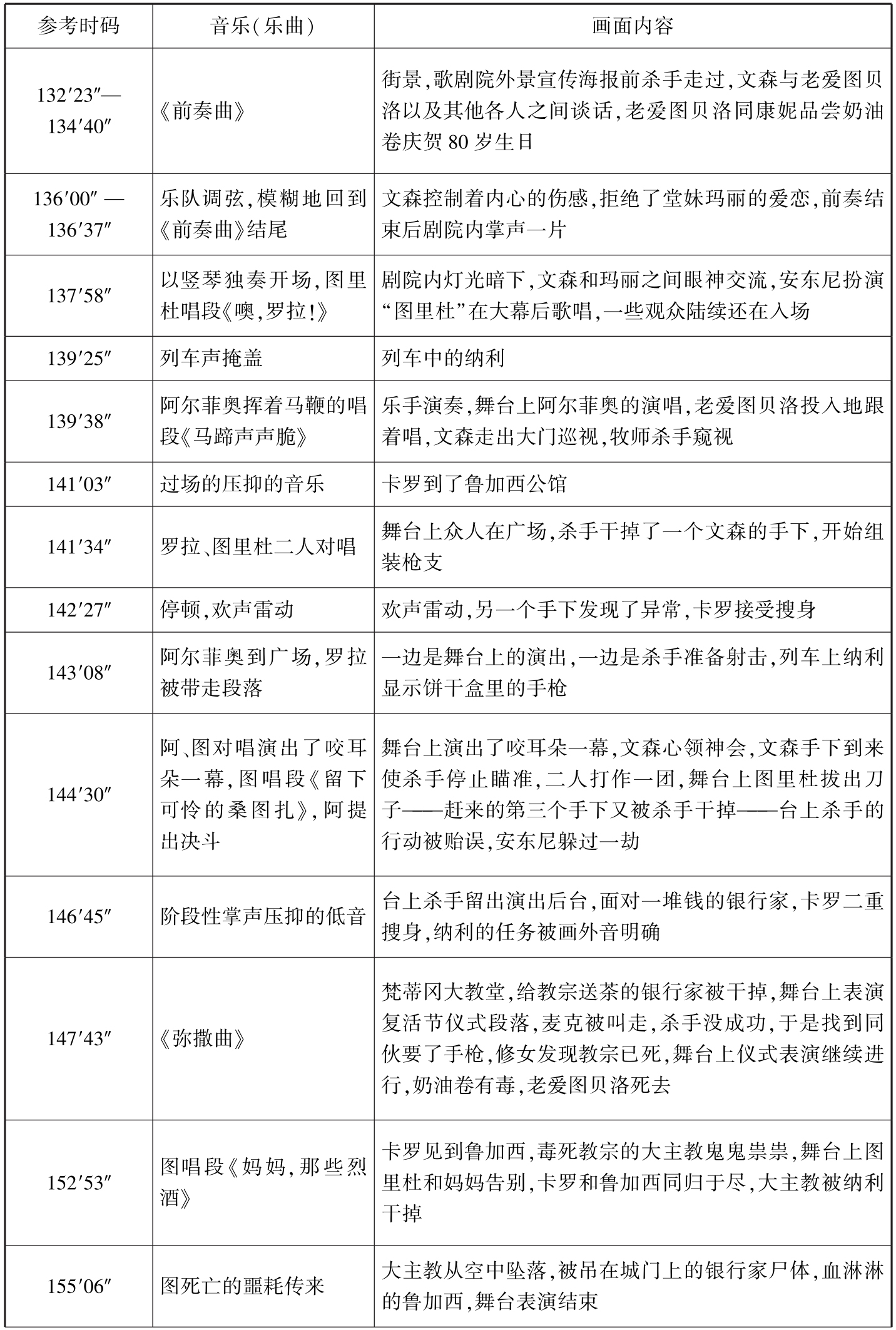

表4-5 《教父3》中出现的歌剧《乡村骑士》片段列表

续表4-5

这部歌剧正是《乡村骑士》!作为反映意大利黑手党内幕的影片,选用这部以发生在西西里乡村的故事为题材的歌剧原本是情理之中的,然而导演科波拉却开发了这部歌剧音乐的无限潜力。当然,这场重头戏毕竟是为电影而服务的,并不是要完全呈现歌剧原貌,通过与歌剧比对可以发现,参见表4-3和表4-5的对照,有两个地方做了改动:

其一,原本出现在歌剧靠前(表4-3,21′28″)处的复活节宗教仪式被后置了(表4-5,147′43″),这是一段以《弥撒曲》为主题的音乐;

其二,显然,著名的《间奏曲》被电影用到了结尾处。

由于歌剧的串联,整段音乐具有了“有声源音乐”的特性。

随着《前奏曲》的响起,剧情从歌剧院的门前开始了,实际上这段音乐只有两分多钟,不可能音乐响起的时候,大家才赶到、入场,这种“前置”的运用使《前奏曲》完成了其影片的前奏功能——杀手从宣传海报前走过、文森同老爱图贝洛的对峙、老爱图贝洛品尝有毒的奶油卷、文森和玛丽的情感纠葛、麦克的隐约任务交代。

竖琴响起,随着安东尼扮演图里杜唱出《噢,罗拉!》歌剧与影片情节同步开场了,文森和玛丽之间眼神交流暗示了玛丽仍旧是自己的“罗拉”。在歌剧中随后还要出现众人合唱《绿色山坡上橘树林散发着清香》以及桑图扎唱《告诉我,露契亚妈妈》等段落,在这里,导演用平行蒙太奇的手法,切入十几秒乘列车赶往梵蒂冈执行任务的纳利的镜头,从而实现了时间的跳跃。

伴随着舞台上阿尔菲奥挥着马鞭的唱段《马蹄声声脆》,老爱图贝洛投入地跟着唱,边吃着有毒的奶油卷,分明是“马车向着地狱跑”,唱段与剧情产生了音画对位的效果,随着文森走出剧场巡视,减弱的音乐声响再次表明了“现场感”。之后又是同样的平行蒙太奇手法,麦克派出的另一个任务执行者——卡罗出现在鲁加西公馆门前,30秒的镜头完成了歌剧中长达40分钟的演出时间的跨越,值得注意的是,《间奏曲》也在这里被跳过了。

镜头再回到舞台上已经是从教堂出来的图里杜邀请罗拉去广场饮酒狂欢的情节了,而台下危机四伏:杀手干掉了一个文森的手下,开始组装枪支,欢声雷动中另一个手下发现了异常。在另一个时空,进了鲁加西公馆的卡罗正在接受搜身检查,同时也表明这个时空的情节的连续性。

随着舞台上阿尔菲奥来到广场,气氛开始变得紧张,其他时空同样开始紧张,台下杀手准备瞄准射击,列车上纳利显示饼干盒里的手枪。而当带有标志性挑衅意义的“咬耳朵”事件发生后,台上台下都“亮出了刀子”,虽然杀手干掉了两个文森的手下,但错过了台上杀手共同行动的约定时间,射杀安东尼的行动被中止了,这个设计很有意思,安东尼躲过了一劫,然而他扮演的图里杜却正走向毁灭。

麦克一方的危机似乎过去了,不过,随后他的“清洗”行动全面开始,在《教父3》呈现出的舞台上,《弥撒曲》的段落被安排在了位于图里杜和阿尔菲奥两人约定决斗与图里杜向母亲告别两场戏之间,这在歌剧实际演出时可能不会这样,因为会弱化戏剧冲突的效果,然而后置的《弥撒曲》却为影片中一连串罪恶创造了独特的音乐解读,一大段的音画对位强化了歌剧中《弥撒曲》的含义——“今天是复活节,上帝是看着你的”,教宗被毒死,老爱图贝洛被毒死,杀手换了手枪打算再设埋伏……特别是片中正直的教宗被毒死,《弥撒曲》的音乐结合舞台中钉在十字架上的耶稣被黑布盖上,最终复活,又透露出隐喻,而这一刻老爱图贝洛却被毒死,镜头的排列次序非常有意味。

随后又回到了歌剧的舞台,图里杜向妈妈告别,高亢地演唱《妈妈,那些烈酒》,图里杜认识到自己的错误和愚蠢,推脱是“酒惹的祸”,然后去“决斗”了,隐含的决斗被各个真实发生的血腥杀戮所展示,像是为歌剧补上了这一链条。然而,在这样的音乐诉说中,形成了一种对台下的各个幕后主使和观影的观众追问——这,又是“谁惹的祸”?

当舞台上一系列噩耗传来,各个死者的惨象又一次交相呼应。

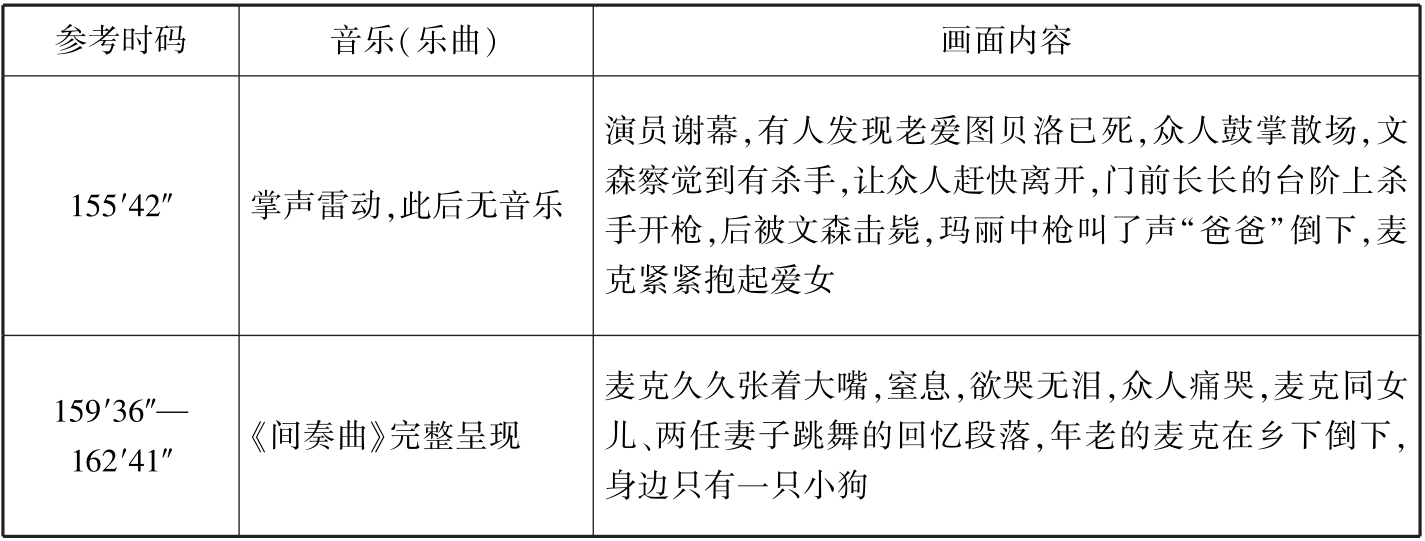

然而沾满鲜血的双手最终没有逃过复仇的烈火,歌剧表演结束了,门前长长的台阶上杀手连开两枪,玛丽中枪叫了声“爸爸”倒下,麦克紧紧抱起爱女,久久张着大嘴,时间像凝固了,窒息,最后化作一声撕心裂肺的呐喊(图4-12上)!《间奏曲》登场了,麦克同女儿、两任妻子跳舞的幸福回忆一幕幕再现,夺走了别人的生命,自己最心爱的东西也一样被夺走,年老的麦克在乡下死去,身边只有一只小狗(图4-12下)。

图4-12 电影《教父3》中的音乐引用

《间奏曲》最终完成了画龙点睛式的隐喻——救赎。

纵观《教父3》中“引用”歌剧的30分钟片长中,有以下三点引人注目:

首先,在舞台歌剧与台下、场外并行的几个时空中确立了几个关节点,从而使歌剧进程中每个唱段的音乐情绪都能与剧情相匹配,或烘托气氛,或刻画心理等。

其次,几条线索的处理都能以歌剧的表演进程从时间线上找到合理参考,例如纳利这条线,可以得出结论从登上火车到在梵蒂冈开枪射击有一个半小时的间隔,卡罗这条线则从进入公馆、通过搜身、到执行刺杀发生在10分钟之内,这是一种创造可信的时间参照的手法,也正是“引用”歌剧的贡献。

最后,利用歌剧中特有的唱词,对剧情起到或“点评”或“反讽”的作用,这是器乐所无法达到的效果。

《间奏曲》在结尾出现,为电影史上具有里程碑意义的《教父》三部曲画上了富有哲理的句号。

(附录四是这段间奏曲的总谱谱例。)

有关音画的交响——影像与音乐的表现性研究的文章

显然,只有跨入到纯音乐阶段,才能加深对音乐的理解。音乐动画对音乐的表现,恰恰是一种视听双重作用的结果,无论是采用何种形态,都为听觉上的音乐附加了视觉上的注解。此外,从音乐的理解和思维的层面上看,像《幻想曲》这样,对著名的古典曲目进行动画演绎的做法显然比采用即创音乐的难度要大得多,因为在每个人心中,这些曲目的“音乐模式”已经建立,动画中展示的全新视觉传达无疑是对固有思维的挑战。......

2023-07-30

当电影的时长有了突破后,必然出现分场景和故事段落上的区分,而不同的场景和故事段落对音乐风格的需求存在差异性。虽然时长只有10多分钟,但《火车大劫案》被认为是世界电影史上的第一部西部片,影片分为14段,每一段都是由一个镜头拍摄下来的完整事件中的一部分,不但有“绑架”“救人”“追逐”“枪战”等不同内容的画面,而且还包含一段警察们跳舞娱乐的场景,这往往需要不同风格的音乐。......

2023-07-30

在上述视觉运动的基础上,电影学者们又分析了来自于声音体系中的运动,即在摄像机的画框之外,通过声音同样可以产生运动,体现节奏,而音乐恰恰是重要的表现运动的手段之一。......

2023-07-30

在音乐中,概括地讲,风格是指用各种音乐要素组合出的具有个性化特征的表现方式,呈现时有独特的听觉体验。一般来讲,音色属于配器的范畴,并不是作曲家进行创作时的首要考虑因素,然而在音乐构成的听觉世界中,音色无疑是最为重要的表现要素,因为它最容易被听众所识别。铜管乐器的音色明亮、饱满,力度是其最主要的特征,所以经常被用在音乐的高潮处,来烘托辉煌的场面或者表现英雄的气概。......

2023-07-30

[25]在“糊涂交响曲”系列中有一部动画短片《音乐国度》,声音全部由音乐呈现,并借助动画手段表现了不同音乐风格相互撞击、融合的情形。然而在当时,这种将“动画推到高雅艺术层面”的举动却遭遇到票房上的惨败,后来由于第二次世界大战的影响以及公司内部的矛盾,极大地挫伤了迪士尼音乐动画创作的积极性。......

2023-07-30

虽然电影音乐可以借助唱片或数字音乐实现独立发行,成功的电影音乐还可以举办专场音乐会,但出现在电影中的音乐就是一种功能性的音乐。虽然有声源音乐被认为是处在故事世界内的,而无声源音乐属于非故事世界的,但毫无疑问,两者都服务于电影这个故事世界,流动在影像中的音乐,其功能首先是为观众导入故事世界创造条件。......

2023-07-30

但音乐表演本身,在较为精确的记谱法出现之前,只能以师徒相授、口口相传的方式来传承。由此可见,印刷术成为推动音乐传播的第一个里程碑。一切的技术条件,为音乐的传播再次安上了助推器。这只是新的记录手段和传播方式对古老的艺术形式所带来的变革的一个缩影。除此之外,音乐的呈现方式、呈现内容也受到巨大的影响。......

2023-07-30

然而在很多情况下,由于创作者对音乐运用上的精心设计,观众往往在心理上被引导,从含蓄的外在形式中发现深层次的含义。[16]可以看出,音乐在这里有了一层“象征”的含义。通过苏丽珍的旗袍“换装”,我们可以看出之后还有第三次西餐厅见面。......

2023-07-30

相关推荐