据统计,2011年至2013年,上海市各级行政机关的政府信息公开答复有55587件,其中答复“政府信息不存在”的有9724件,占了答复总数的17.5%。因此,我们对答复“政府信息不存在”的复议案件,审查标准应严于其他政府信息公开案件。......

2023-07-30

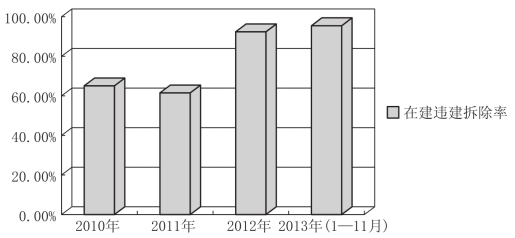

总体来看,上海市近几年拆违总量巨大,在建违法建筑投诉受理后的拆除率不断上升,2012年、2013年对在建违建举报受理后的拆除率超过9成(见图2)。

图2 在建违法建筑举报受理后的拆除率(2010—2013年)

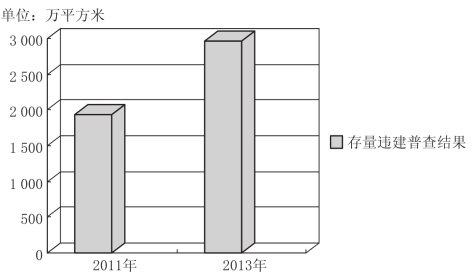

图3 2011、2013年上海市存量违法建筑普查结果对比

但同时应当清醒地看到,上海市违法建筑仍然面多量广,违法建设的情况还很普遍,各区县拆违工作还很不平衡,违法建筑整治成效与上海建设社会主义国际大都市的要求还有相当大的差距,拆违执法的规范和效率尚未达到市民的期盼。根据最新的普查结果,截至2011年全市存量违法建筑为331755处,1935.6万平方米,而截至2013年全市存量违法建筑增至421338处,2972.27万平方米,违法建筑管控整治的形势仍然比较严峻(见图3)。

在调研中,拆违部门普遍反映拆违难、阻力大,拆违工作在体制、机制、队伍建设、法制保障等方面仍然存在一些亟待研究和解决的问题。具体来说,问题主要集中在以下四个方面:

一是在管理体制方面,多头执法、界面不清、推诿扯皮的现象突出,拆违体制尚未完全理顺。

“3+1”拆违体制建立以来,对于加强拆违工作执法力量,推动多部门共同参与拆违整治发挥了积极作用。然而,这一执法体制在实施中也带来了一些问题,主要表现在多头执法、界面不清、推诿扯皮的现象比较突出。由于违法建筑分布较广、形态多样,为了解决分工问题,市政府多次发文予以明确,目前主要按照《上海市人民政府办公厅关于同意进一步明确本市拆除违法建筑相关部门职责分工意见的通知》(沪府办发[2009]93号,以下简称93号文)执行。93号文主要以违法建筑所处区域对三家拆违实施部门的职责进行划分,诸如是否属于物业管理区域、是否在建筑物本体内、是否属于特定公共场所等。这种划分方法,在“拆违难”的背景之下,不可避免产生争议、推诿的现象。实践中,区县拆违部门往往以各自市级主管部门的说法为据,影响了拆违工作的规范和效率,反而陷入“三个和尚没水喝”的局面。例如,根据93号文的规定,城管执法部门负责城市道路两侧违法建筑的拆除。在调研中,有些区县城管、规划、房管部门就如何理解“道路两侧”发生争议,有的理解为道路红线范围内的公共区域,有的理解为道路两侧“四个影响”的违法建筑,有的则认为道路两侧公共区域违法建筑归城管、私房违法建筑归规划、公房违法建筑归房管等。

为了解决多头执法、界面不清带来的问题,市政府多次发文要求完善区县拆违办工作机制。根据市政府文件要求,区县成立拆违工作领导小组,由拆违办代表区县人民政府发挥拆违工作的组织协调作用,明确对违法建筑情况复杂、涉及多部门的,区县拆违办要依法指定拆违管辖部门。对区县拆违办的指定,拆违实施部门不得以上级部门的意见为由进行推诿。[2]拆违办协调机制的建立在短期内一定程度上缓解了当前突出的多头执法问题。然而据了解,拆违办作为一个临时性协调机构,工作人员主要由三家部门抽调组成,人员构成复杂、年龄普遍偏大、流动性较大,支持保障受区县领导重视程度影响较大,职能定位和发展方向不明,其队伍建设、能力水平的现状难以有效适应赋予其的任务和要求。

二是在工作机制方面,重拆轻管,对违法建筑的管控压力集中于后段执法,共同治理机制还未有效形成。

违法建筑的拆除主要由三家拆违部门实施,但违法建筑的整治不能仅仅依靠几家部门单打独斗。目前,上海市拆违工作在机制方面还存在源头管理不到位、配套制度不健全、托底机制不完善等问题,存在重拆轻管的倾向,对违法建筑的整治管控压力比较集中于后段的强拆,往往导致执法中矛盾多、阻力大。例如,《拆违若干规定》第十六条虽然规定“城乡建设管理部门应当加强对建设工程施工单位的监督管理”,但在实践中,由于缺乏操作性的配套规定,也无法律责任,目前对违章搭建施工队伍缺乏有效监管。据反映,一些地方违法搭建施工已经形成灰色产业,甚至有施工队主动上门揽活鼓动业主违法搭建。即使是一些比较正规的施工单位,对业主提出的一些违法搭建的施工要求,往往也采取配合的做法。

再比如,虽然国家和上海市已经建立了生活、住房等基本的社会救助和保障制度,但由于受到种种限制,对一些生活困难的违法当事人,基层政府也无法给予足够的托底保障,如强行拆违可能引发社会矛盾和信访压力。例如,某小区居民被投诉在天井内违法搭建,违法当事人家庭三个儿子都是精神病人,居住条件较差,生活极度困难。经与投拆人协调,此案只能暂缓处理。又如,淞虹路某居民离婚后生病中风、无力租房,前妻将其安置在违法建筑内,周边居民投诉要求拆除,违法当事人前妻扬言如要拆除就将其推向社会。

三是在法制保障方面,《中华人民共和国行政强制法》的实施对拆违工作提出了更高要求,需要及时研究应对措施,加强制度创新。

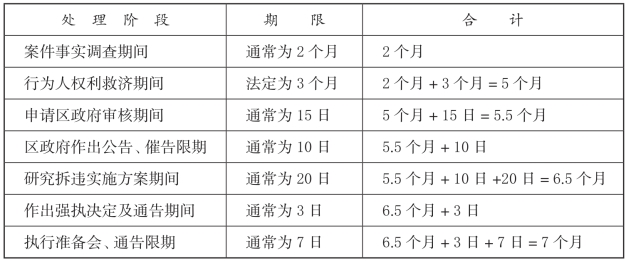

2012年实施的《中华人民共和国行政强制法》对行政强制和违法建筑拆除作出了具体规定,对规范行政强制、保障公民合法权益具有积极意义。但较多的程序限制确实也导致拆违工作期限较长,拆违效率和手段受到一定影响,一些拆违工作人员出现畏难情绪。有拆违部门反映“拆的没有搭的快”。据了解,当前违法建筑拆除案件处理的实际期限约为7个月,如当事人行使救济权利,则最长期限可达13个月以上。

表1 违法建筑拆除案件处理的实际期限

具体影响主要体现在两个方面:(1)对正在搭建的违法建筑,如何快速拆除的问题。在《中华人民共和国行政强制法》实施前,上海市依据《拆违若干规定》第十二条的规定,对正在搭建的违法建筑,当事人拒不停止建设或者拒不拆除的,拆违实施部门应当立即强制拆除。《中华人民共和国行政强制法》实施后,根据《中华人民共和国行政强制法》第四十四条的规定,对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的,应当由行政机关予以公告,限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不拆除的,行政机关可以依法强制拆除。这一规定改变了以往具体行政行为在复议和诉讼期间不停止执行的一般原则。因此,在《中华人民共和国行政强制法》实施后,如何快速拆除正在搭建的违法建筑,拆违部门普遍比较困惑。(2)对拆除已经搭建的违法建筑的程序和时限的影响。除了复议诉讼期间停止执行的限制外,还有两方面影响:(1)《中华人民共和国行政强制法》第四十三条规定,行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。(2)增加了强制拆除前的公告和催告程序。为了督促当事人自觉纠正违法行为,《中华人民共和国行政强制法》第三十五条、第四十四条规定行政机关作出强制执行前应当进行催告、公告。

另外,《拆违若干规定》等法规文件,有些条款比较原则,有些内容较为滞后,有些规定之间存在不协调的问题,需要适时进行修订、完善。例如,《拆违若干规定》第十二条规定对正在搭建的违法建筑,当事人拒不停止建设或者拒不拆除的,拆违实施部门应当依法立即强制拆除。但“依法立即拆除”究竟应当依哪部法、如何依法,没有具体规定,执法人员对此比较困惑。又如,《上海市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》第十六条规定,城管执法部门集中行使有“四个妨碍”情形的违法建筑的处罚权。这与实务中所适用的,2009年市政府文件确立的以区域为标准的拆违部门分工也不一致。

四是在执法操作方面,拆违工作阻力大、技术难度高,暴力抗法、人情干扰等情况较为突出,推进和保障机制还需进一步加强。

违法建筑的查处涉及当事人的实际利益和邻里纠纷,查处时往往面临较大执法阻力和人情干扰。一方面,拆违工作难度大、成本高、对抗激烈,执法人员人身安全受到威胁。有的违法当事人以自杀自残等方式阻挠拆违执法,对拆违人员进行谩骂围攻、抢夺拆违工具,甚至追打伤害的事件时有发生。例如,2013年4月,某区拆违办组织相关部门对愚园路某弄某号违法建筑进行快速拆违时,遭到30余人的社会势力阻挠,拆违执法人员被威胁恫吓,施工人员被围攻追打,拆违工具被抢夺。在警力保障未及时到位的情况下,为避免现场冲突升级,拆违被迫中止。另一方面,当事人不配合、避而不见,拆违工作面临取证难、送达难、进门难等,影响拆违工作的效率。例如,愚园路某弄某号违法建筑施工被投诉后,拆违工作人员立即到现场察看,并约谈当事人,但当事人以身在国外为由回避,且在此后将施工现场紧锁封闭,导使执法人员取证困难。

有关依法行政的制度建设:2013~2015年研究报告集的文章

据统计,2011年至2013年,上海市各级行政机关的政府信息公开答复有55587件,其中答复“政府信息不存在”的有9724件,占了答复总数的17.5%。因此,我们对答复“政府信息不存在”的复议案件,审查标准应严于其他政府信息公开案件。......

2023-07-30

为此,《管理办法》第四十六条明确:《管理办法》正式施行后,《引进人才实行〈上海市居住证〉制度暂行规定》、《上海市居住证暂行规定》同时废止。关于居住证的申请材料及材料的接受与移送。关于居住证的核定、签发、制证。《上海市居住证》由市公安局统一签发。......

2023-07-30

课题组认为,对申请法院行政强制执行权性质的理解,是本课题研究过程中的一个关键问题。一般认为,普通法系国家和地区把行政强制执行权看成是司法权的一部分,而大陆法系国家和地区则把行政强制执行权看成是行政权的一部分。其中,人民法院是主要的强制执行主体。可见,《行政强制法》事实上并未改变原先的非诉行政强制执行权属于人民法院的规定。......

2023-07-30

7月、8月项目B 环境问题出现次数最多为10 次,其中7月大气、固废、危废、土壤环境问题分别出现2、5、2、1 次,8月气、固废、危废、土壤环境问题出现次数分别为1、5、2、1 次。10月固废环境问题出现次数最多为6 次,土壤和水环境问题分别为2 次。......

2023-11-17

三是系统建设和运行经费不足,工程建设过程中存在着统一规划、统一建设与资金地方自筹,导致系统建设和运行维护资金严重不足,成为制约金保工程建设的最大障碍。这一因素决定了建设金保工程资金投入的先天不足和硬性制约。......

2024-01-17

上海市是较早实施居住证制度的直辖市,居住证制度实施至今,在吸引和留住人才、适应经济社会发展需要、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。上海市委、市政府领导高度重视居住证制度立法工作。大多数意见都肯定了上海市居住证制度的积极作用,认为该制度体现了“以人为本”、“服务政府”的理念,是对来沪人员的尊重和保障;尤其是对公开征求意见的形式表示认同。......

2023-07-30

例如,目前监管机构仅对商业银行总行设定了相关的风险监控指标,而对商业银行分支机构缺乏一套有效的监测指标体系和惩戒制度。由于在日常监管中,金融中心监管部门对各金融机构在当地的分支机构的风险认定,存在类似于缺少合适的风险判断指标等障碍,致使监管效率大打折扣。......

2023-07-19

在开发运作过程中不间断的理念推进,与其说是开辟了“历史风貌街区改造的新天地”,不如说是开创了房地产市场策划的新篇章。表3.4上海新天地开发建设冲突应对的策略评价表3.5上海新天地开发建设的冲突特征及影响考察[1]除标志性建筑外,办公区容积率控制在5.0~7.0,建筑密度控制在40%~50%;商业区容积率控制在5.0~8.0,密度控制在60%~70%;住宅区容积率控制在4.0~6.0,密度控制在30%~45%;历史保护区容积率控制在1.3~2.5,密度控制在90%。......

2023-08-29

相关推荐