2003年我国的民政部门对农村最低生活保障制度进行了政策导向调整,一些财政较为困难的中西部省市便因此终止了本地区对农村最低生活保障制度的探索,所以造成了部分地区政策覆盖人群的大面积下滑,尤其是我国中西部地区不再被民政部要求实行最低生活保障制度,只在沿海发达地区和大城市郊区保留了这一制度。民政部门负责具体工作的实施,发挥职能部门的主管作用,建立健全各项制度。......

2023-07-30

相对于计生特扶制度的覆盖范围仅仅是计划生育特殊家庭,最低生活保障制度则适用于所有公民。将农村最低生活保障制度作为普惠型公共政策的代表性制度,与计生特扶制度进行对比有助于明确计划生育利益导向政策与普惠型公共政策之间的共性与差异,为两项政策的衔接研究提供案例支持。那格尔将公共政策研究定义为:为解决各种具体社会问题而对不同公共政策的性质原因范围及效果的研究。[5]因此,可从制度标准、制度覆盖人群、制度申领程序、制度施行效果四个方面对农村最低生活保障制度与计生特扶制度进行对比,具体如下:

(一)制度标准比较

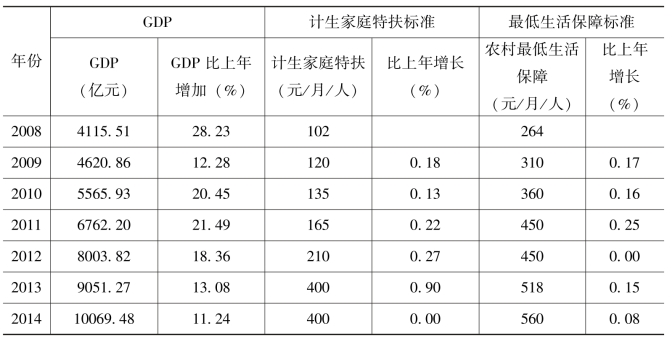

作为奖励与保障性公共政策的代表,计生特扶制度与最低生活保障制度的施行标准与覆盖人群是作为政策受众的公民关注的首要问题。表5-1中以湖北省武汉市为例,选取了2008-2014年武汉市计划生育家庭特殊扶助标准与同一时间段农村最低生活保障制度标准数据,对照武汉市历年GDP的变化趋势,进而凸显上述两项制度扶助标准之间的差距。

表5-1 2008—2014年武汉市GDP变化情况与两项制度标准对比

注:表中计生家庭特扶标准为子女死亡情况标准,社保制度标准为中心城区所辖农村社保标准,特此说明[6]

表1中数据显示,武汉市GDP近年来以超过10%的平均速度逐年增长,2008年与上年相比增长幅度达到28.23%,并在2014年首次超过了10000亿元,彰显了武汉市城市经济发展的强大实力与巨大潜力。与此同时,计生特扶制度标准和农村最低生活保障制度标准随着武汉市经济建设提升也在逐年提高。

自2008年国家人口计生委启动计划生育特别扶助制度开始,制度要求对女方年满49周岁的失独家庭父母按每月100元标准予以资金扶助,2012年将扶助标准提高到135元/月。武汉市结合自身经济发展状况,在制度的实际实施过程中由城市财政部门给予适当补贴,将武汉市的计生特扶制度补助标准进行了一定程度的提升,并且在自身经济快速发展的前提条件下将该项制度的扶助标准逐年提升,从2008年的每人每月102元提升到2009年的每人每月120元,提升幅度接近20%。值得注意的是,武汉市在2010年便提前达到了国家制度要求中2012年的补助标准135元。尤其是2013年直接从2012年的每人每月210元提升到400元,增长率达到了90%,提升幅度居历年之首。而农村社会保障制度也自2008年以来逐年递增,从每人每月264元提升到310元,增长17%,2011年从2010年的360元提升到450元,提升幅度达到25%,到2014年武汉市农村社会保障制度的补助标准已经增长到每人每月560元。

但是,从表中数据依然可以看出,虽然除2013年以外,上述两项制度的增长幅度相差不大,基本在3个百分点之内,但是在具体的扶助标准上以农村最低生活保障制度代表的普惠型公共制度的补助金额一直高于计划生育家庭特扶制度的标准,且每人每月的补助标准差距基本都在100元以上,最大差距在2012年,两项制度扶助标准相差240元,超过了当年计划生育家庭特扶制度补助金额;而且农村社会保障制度大部分年份的提升幅度也大于计划生育家庭特别扶助制度标准的提升幅度,几乎每年都是以超过30%的幅度在提升。由于最低生活保障标准提升幅度远大于计生家庭特扶标准,导致我国公民对计划生育利益导向政策的认可程度不断下降。

(二)申领资格比较

申领资格的限制将直接影响到公共政策的覆盖范围,决定政策的受众群体数量,从而影响到制度的施行效果。上述两项制度的申领资格有着显著的差异,计生特扶制度申领资格限制较多,在申领人的年龄,家庭组成,子女数量,独生子女状态等方面都有着严格要求。国家计生委相关文件中明确说明,我国居民需要满足三个条件才可以领取计生特扶制度的补助:

扶助对象夫妻应于1933年1月1日之后出生且女方应不低于49岁;

夫妻双方只生育一个子女或者合法领养一个子女;

家庭当前无存活子女或子女被依法鉴定为三级以上残疾。

由于以上条件较为严格,满足条件的家庭相对于家庭总数较少,因此获得制度收益的人群并不广泛,制度影响幅度与力度有限。

相较而言,获取最低生活保障制度的资格条件就比较简单,作为普惠型公共制度,其目标就是在公民中全民推广,让所有公民享受到政策优惠,受众群体极为庞大。由此可见,与普惠型公共制度的资格条件相比,计划生育利益导向制度资格条件限制过多,在某种意义上伤害了计划生育家庭计划生育行为的积极性,使民众没能体会计划生育制度的优惠性和便利性,弱化了计划生育利益导向制度的诱导的作用。[7]

同时,普惠型公共制度,具体表现为一系列重要的社会制度和利益分配机制,以公共服务均等化为原则,以减轻民众负担、提高人们生活水平、提升人们生活幸福指数为目标,主要体现的是“以人为本”的理念,而且追求“普遍公平”和“社会正义”是其根本的价值诉求。而计划生育利益导向制度针对的是满足计划生育条件的个人或家庭。计划生育利益导向制度目的在于使家庭和个人由于实行计划生育而导致的家庭利益损失能够得到相应的补偿,使计划生育行为得到褒奖与激励,进而削弱我国民众对多子多女的传统追求和对男性后代偏好的落后生育观念,增强人们实行计划生育行为的主动性和自觉性,按照国家相关的生育制度规范自己的生育行为。计划生育制度主要针对的群体是计划生育家庭,强调的从来都是照顾、优惠、利益倾斜和优先分享。因此,两种政策在制定过程中的出发理念与利益诉求便存在着差异,相比较于普惠型公共制度,计划生育利益导向制度实施的目标人群更少,目标对象的覆盖范围更加狭窄。而普惠型公共正策与计划生育利益导向制度的施行标准也有着很大的差异。

(三)申领程序比较

公共政策的申领程序直接决定了公民享受该项政策的成本,以经济学视角分析可知,政策获取成本越大,民众对该政策的积极性便越差。因此,申领程序是否科学合理,也是评价一项公共政策的关键指标之一。由于计生特扶制度与农村最低生活保障制度都是国家直接指定下发的公共政策,所以各地的具体申领程序基本大同小异。

以湖北省武汉市为例,武汉市城乡最低生活保障扶助的申请只需要符合条件的家庭户主向户籍所在地的社区居民委员会提出书面申请,提供有关证明材料,并接受居民委员会的核实调查;街道办事处在接到社区居委会的申请材料后在居民所在地进行5天公示;公示无异议则由街道办事处将申请材料连同公示意见上报区民政部门;区民政部门审核之后,在居民所在地进行第二轮5天公示,公示结束无异议便可发放最低生活保障金领取证和存折。全部申请过程基本在30天内有结果,且主要是公示过程,不会对居民生活本身造成较大影响。

与武汉市城乡最低生活保障制度相比,在武汉市计生家庭特扶制度申领过程中,申领程序繁琐,涉及各级部门审批确认步骤较多,申领持续时间较长,且申领时间限制较大,每年受理居民登记申请的时间仅为1月1日到3月31日。计生家庭成员需要向户籍所在地的村(居)民委员会提交计生家庭扶助申请表,并提供身份证明、户籍证明、婚姻状况证明、已有子女状况声明等证明材料(其他如子女死亡、子女残疾、居民出生日期早于1933年1月、离婚、丧偶等情形者还需提供其他相应证明材料),居委会在收到申请材料之后依次上报街道办事处、区人口计生委、武汉市人口计生委,经过两轮张榜公示之后(每轮公示期为10天),若公示期满无异议,则报武汉市财政部门,并向街道办事处通报确认后的扶助对象名册,由街道办事处负责向扶助对象送达《计划生育家庭特别扶助发放证》(简称《发放证》)。整个申领过程大致需要60个工作日才能完成,且中途会有不定时的抽查核实环节,容易对申请家庭的时间安排与正常生活造成较大的消极影响。

对比上述两项制度的申请程序,不难看出农村最低生活保障制度的申请程序简单快捷,除申请初期由居委会进行相关情况核查之外,主要为公示过程,对于申请居民的正常生活影响较小。而计生特扶制度不但申领资格的限制条件较多,受理时间僵硬,而且申请过程繁杂冗长,导致群众对该制度补助申请的积极性不强,甚至部分符合条件的家庭放弃提供的优惠补助。

(四)制度效果比较

计生特扶制度在具体施行过程中,各项限制条件与资格审查机制极大地影响了制度的施行效果与民众满意度。以两项制度的年龄限制为例,计生家庭特扶制度规定申请家庭的夫妻应于1933年1月1日之后出生且女方应不低于49岁,而农村最低生活保障制度的申请条件基本没有年龄限制,只要家庭实际生活环境符合基本条件就可以申请。仅仅从年龄规定上,便可以看出居民可以享受两项制度的年限差异。

而且,当家庭中女方达到49岁之后基本也就失去继续生育的可能,尤其在农村家庭养老模式依然占据主要地位,随着夫妻双方的年龄逐步增长,自身劳动能力也随之下降,如果没有下一代履行赡养义务,进入老龄的夫妻基本上是无法保障稳定的晚年生活。按照我国当前计生家庭特扶制度的相关规定,生育年龄范围内家庭在失独或独生子女发生意外之后,几乎没有相关的优惠或者补助,必须等到女方达到绝育年龄之后才可以申请领取计生家庭特扶补助。在此之前与非计生家庭相比没有明显差别,导致了计生家庭对计生特扶制度的认同感不足。因此,部分育龄范围内的农村特扶计生家庭会放弃计生家庭特扶补助,选择生育第二胎来保证家庭的延续性与保障自身的晚年生活。而且,如果因为生育行为导致了家庭生活水平的下降,部分家庭还可以通过申请农村最低生活保障制度领取补助,从而进一步削弱了计生家庭特扶制度的贯彻力度与施行效果。

2003年我国的民政部门对农村最低生活保障制度进行了政策导向调整,一些财政较为困难的中西部省市便因此终止了本地区对农村最低生活保障制度的探索,所以造成了部分地区政策覆盖人群的大面积下滑,尤其是我国中西部地区不再被民政部要求实行最低生活保障制度,只在沿海发达地区和大城市郊区保留了这一制度。民政部门负责具体工作的实施,发挥职能部门的主管作用,建立健全各项制度。......

2023-07-30

以独生子女伤残死亡计划生育家庭特别扶助制度为代表的计划生育“两项制度”便是其中具有代表性的计划生育帮扶性政策。计生特扶政策充分体现了我国政府对计划生育家庭生活水平与生活状态的热切关注与亲切关怀,切实反映了我国政府执政过程中“以人为本”的根本宗旨。......

2023-07-30

对湖北省13个新型农村社会养老保险试点县(市、区)新农保制度和人口计划生育政策相衔接状况进行总结,现状如下:(一)大力宣传,效果显著自新型农村社会养老保险试点工作实施以来,湖北省各级政府注重落实情况,各部门紧密配合,各司其职,新型农村社会养老保险试点工作得以稳步向前推进。......

2023-07-30

西山区根据区情制定救助标准,黑林铺街道开始发放城镇居民最低生活困难补助金。2003年,全年累计为900户1400余人发放城镇居民最低生活保障金105.86万元。经严格调查、审核及公示领取最低的保障金额、保障人口数及城镇住房面积低于10平方米以下的住户10户解决住房问题。2007年后,开始在农村推行最低生活保障制度。为42名低保人员办理基本医疗求助,为12户特困低保户申请廉租住房。进行低保人员廉租住房分配58人,低保人员货币配租8人。......

2023-08-20

(一)调整政策,为师资队伍建设提供保障机制经济欠发达地区想引进人才不易,要留住人才更难。从高等教育本身来讲,应进一步推行事业单位人员聘用制改革,实行由身份管理向岗位管理过渡。杜绝学术的“关系化”,摈弃人才奖励的“奖官提拔”机制,为青年教师搭建实现其学术梦想的平台,建立一套科学的、符合转型发展需要的师资队伍评价制度体系。......

2023-11-19

劳动保障制度的主要功能是保证劳动者的职业安全,从而保证劳动者及其家庭生活稳定,社会安定,保证整个社会经济发展和社会进步。劳动保障制度所涉及的内容非常广泛,职工的生育保障、疾病保障、失业保障、伤残保障、退休保障、死亡保障等都是劳动保障制度的内容。其中,失业保障制度和退休保障制度是劳动保障制度中两项最主要的制度。待劳动者退休或失去劳动能力后则一概享有国家法定的保障待遇。......

2023-11-17

奖扶制度是我国计划生育政策从惩罚多生到奖励少生的重要举措,并为中国的计划生育政策赢得了很好的国际声誉。奖扶制度推行后,众多学者对其实施效果进行研究。高文力等从国家试点地区采取非随机抽样方法抽取调查对象,分别对奖扶对象和非奖扶对象进行了群众认知状况调查,发现奖扶制度的群众认同率很高,非奖扶对象的大多数(87%)也认为这项制度“非常好”。......

2023-07-30

要积极引导和支持低保、五保、优抚对象参加新农保或城居保,以解决其老年的后顾之忧,提高其生活保障水平。(一)新农保、城居保制度与低保、五保制度衔接。已经自愿参保且年满60周岁符合领取待遇条件的低保、五保对象,可按月领取新农保或城居保养老金。要广泛动员并支持引导低保、五保和优抚对象参加新农保或城居保。各相关部门要密切配合,履行职责,严格把关,按照上述意见做好制度衔接工作。......

2023-12-03

相关推荐