“安顺唱书”除了前面所提到的“闲暇时用方音朗诵散流在当地的唱本自娱,不时吸引一些人围坐聆听,逐渐形成一种能唱者捧书照本宣科,爱听者趋附聆听的十分随意的演唱方式”外,还有一种主要的“地戏式”演唱方式。而“安顺唱书”的文本和表演形式中则体现出一种复杂的“历史社会记忆”之“遗存”。......

2023-07-25

傩戏在正式表演前后,有着系统的以“面具”为核心的仪式程序。以安徽贵池傩戏为例,包括了迎神下架、请阳神、社坛起圣、送神、送神上架等,时间从正月初六一直延续到正月十六。安徽贵池傩戏表演前后尊奉的这套仪式程序过程,则夹杂着“仪式舞蹈”的“身体操演”,“仪式舞蹈”的“身体操演”包括了舞伞、打赤鸟、舞回回、舞古老钱、滚球灯、舞财神、魁星点灯、跳土地、踩马、舞狮、钟馗捉小鬼等数十种形式内容,其中最值得注意的是“舞回回”“舞达(也有文本写为‘鞑’)子”“打赤鸟”,这三个“仪式舞蹈”几乎是每个演出傩戏的村落都要有的节目。每个演出傩戏的村落所保存的面具中都有“回回”面具,且不止一个,有的多达数个,分别称作“老回”“二回”“三回”“小回”等,傩戏《刘文龙》《薛仁贵征东》中都有专门的一出戏名为“舞达达(也有文本写为‘鞑鞑’)回回”。

安徽贵池傩戏中,“舞回回”是一个“仪式舞蹈”,其中包含了五种不同的“身体操演”类型。第一种“回回祝福型”,第二种“回回舞方型”,第三种“回回舞刀型”,第四种“回回舞狮型”,第五种“回回醉酒型”。关于这些舞蹈、唱词、“身体操演”,王兆乾先生云:“这些吉祥词与舞四方的原始意义并不吻合,但是却令人联想到唐代盛行的‘西凉伎’。”[21]其实,这里所指的“回回”与民族迁徙有关联。

白寿彝先生曾说过:“自1219年成吉思汗开始西侵,到1258年旭烈兀攻陷巴格达,蒙古贵族先后征服葱岭以西、黑海以东信仰伊斯兰教的各民族。随着每次战争的胜利,大量的被征服者迁徙到东方来。在他们中间,有的是被俘虏的工匠,有的是被签发的百姓,也有的是携带家族部属投降的上层分子。同时,由于东西交通大开,一些西方的商人自愿来到中国。元代官文书,把这个广大地区的人通称作‘回回’,经常拿它和蒙古、汉、维吾尔、乃蛮、唐兀等民族的名称同时列举起来。”[22]其第一个来源就是13 世纪初叶开始东来的中央亚细亚各族人、波斯人和阿拉伯人。

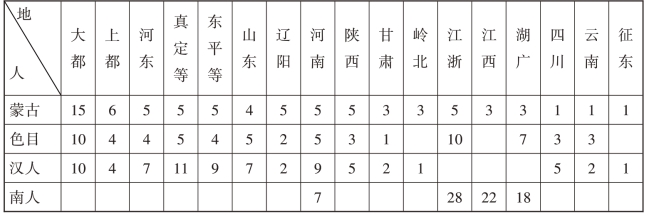

表9-6 《元典章》卷31蒙古、色目、汉人、南人科选人数和地域分布表[23]

元代科举除按人口多少来划分外,还按四等人来区分。从上表看,色目人(包括了东来的各种人在内)地位高于汉人与南人,低于蒙古人,江浙地区的色目人、南人比例最高,分别达到10 人和28 人,湖广达到7 人,大都是10 人,江浙地区所居住的人口数应是当时全国人口最多的地方,同时可知,江浙地区所居住色目人口和南人人口之人数也居全国之“牛耳”。贵池在元代属江浙行省池州路管辖,所以,贵池地区也应居住着众多的色目人口。既然有这么多色目人在当时江浙地区和贵池地区生活,那我们今天在安徽贵池傩戏中看到所呈现的大量的遗留因素,应是他们曾经在这里度过了长达百年的社会生活过程中,所遗留下来历史足迹之“社会记忆”。笔者认为,随着元朝统治退出历史舞台,大批色目人或随军队退出此地,或迁移到其他地区。因此,进入明朝汉人统治时期,安徽贵池地区就只有很少的色目人居住了。

这种社会现象在贵池傩戏的“身体操演”中也有丰富的映射,如《薛仁贵征东》[24]第三出《舞达达回回》,“(老达上唱)达达回回生外国,蛮夷落落去南朝。达回若领安邦净,方显男儿志气高。自家伯齐(百济)国伯牙太子是也。父王当年许下唐朝三般宝贝,至今未曾进贡唐朝去。手下的,(小达上)有。”这里出现了“老达”与“小达”两个角色,“老达”扮演辽东一带“伯齐(百济)国”的太子,“小达”为他的手下。这出戏中将当时辽东一带的高丽、伯齐(百济)国的人通称为“达达回回”,而且从“出目”到内容、角色扮演、语言叙述都可以看出“达达回回”在这里是一个中性或者褒义的词语,而不是一个蔑视和贬低的称呼。在元代,蒙古人、色目人有时也称自己为“达达回回”,称汉人为“汉儿”,这两种称呼都属于中性和褒义的称呼。元杂剧也将辽东一带的女真人称为“回回”,如李直夫《便宜行事虎头牌》第三折(外扮经历上,云):“小官完颜女直人氏,自祖父以来,世掌军权,镇守边境……自前祖父本名竹里真,是女真回回禄真。后来收其小界,总成大功,迁此中都,改为七处。”[25]无名氏《十探子大闹延安府》第二折:“(达达官人云)庞衙内也,结斯陀罗昆,你恰走将来,把俺筵席都搅了……我是个达达人,不省的你这中原的勾当……你休说我是个达达人,我也会读汉儿文书。”[26]

傩舞《打赤岛》的“身体操演”中也出现了元代蒙古人和色目人的身影,其中“刘街姚姓傩舞”唱词:

我是官人(家)小舍人,官人差我放飞禽。放了飞禽回家去,回家封我大官人。

二十年前小后生,手拿弹弓沿路行,见了飞禽便要打,打个鹦哥献主人。

家有千口,全靠弹弓在手,昨日打一百,今朝打了九十九。

赤鸟赤鸟,害我禾苗,穿胸一箭,打了回去过元宵。[27]

“贵池姚街虾湖姚傩舞”唱词第一段“小舍人”改成了“小侍人”,稍有不同。“我是官人(家)小舍人”一段:“官人”“舍人”是元杂剧中常出现的一种称谓,宋元时期指富贵之人,或对显贵子弟、贵族随从、官奴、下属的俗称。“官人”指元代达官贵族,这里使用第一人称叙述,自称“我是官人(家)”“舍人”或“小舍人”,显然,应指“官人”下属或“官奴”随从而自言自语者。“小侍人”意同“小舍人”。

马可·波罗游记写道:“当大可汗听到这个消息,他一点也不心惊,仍旧象以往的聪明和勇敢,去准备他的人马……他聚集了不下三十六万骑兵和十万步兵……他召集的这三十六万骑兵不过是他的放鹰人或是左右侍人。”[28]可知,元代蒙古贵族手下常豢养着一大批“放鹰人”或“侍人”,这些“放鹰人”应负责管理元代蒙古贵族家中所拥有的“猎鹰”工作,“侍人”则是随从一类人员,这些人员也可以称之为“舍人”“小舍人”。“放飞禽”指管理飞禽,不是“放生”之意。《元典章》中《打捕》有《休卖海青鹰鹘》《禁打捕秃鹰》《打捕鹰房影蔽差役》,《飞放》有《军官休飞放》《题名放鹰》《禁约飞放》等许多禁止“打捕”“鹰”(护“鹰”)和禁止任意“放鹰”的禁令。[29]

“二十年前小后生,手拿弹弓沿路行”和“家有千口,全靠弹弓在手”两段,只有在元代的蒙元贵族才能有“家有千口”这样的“家庭规模”。元代,大官人带随从“手拿弹弓”沿路行走时,边游览边打飞禽的是一件非常普遍的现象,也是元代达官贵人日常玩乐的一种方式。

在元杂剧《包待制智斩鲁斋郎》中,有元朝蒙古贵族鲁斋郎“(鲁斋郎引张龙上,云)你都跟着我闲游去来。这一所好坟也!树木上面一个黄莺儿。小的,将弹弓来”,谁知鲁斋郎没有打住黄莺儿,却打住了孔目张珪家小孩,由此引发了鲁斋郎夺妻事件。可见“弹弓”是元代贵族出外狩猎游玩经常使用的一种工具,打的主要是“鹦哥”等“飞禽”。《元史》之《刑法制》曾云:“诸都城小民,造弹弓及执者杖七十七,没其家财之半……诸汉人执兵器者,禁之。”[30]“赤鸟赤鸟,害我禾苗”一段,“禾苗”指庄稼。笔者认为,在元代,蒙古和色目贵族通常是不务农事的,前面表述的是元代贵族日常社会生活场景,而这一段则出现了“用箭打赤鸟”意象,笔者认为这段主要是“种庄稼的汉族老百姓和一些蒙古和色目贵族的其他少数民族的家奴”自言自语者,对于种田人来说,每到丰收的秋天,成群的鸟儿会到这里来觅食,与农人抢夺“丰收的果实”,在田野中总会看到许多稻草人手里拿着像箭镞一样的棍子去吓唬“赤鸟”。原始的农业耕种,不用杀虫剂和化肥,土地上庄稼主要依赖人粪和自然水源进行养分的供给,收成十分有限,庄稼是农人的命根,只有“打了赤鸟”,才能保住粮食“颗粒归仓”,过上一个真正“大有年”,才能在正月十五过上一个快乐的元宵节。《打赤鸟》不仅保留了元代蒙古和色目贵族日常社会生活的场景,而且也寄托着当时汉族老百姓“期盼丰年,欢庆丰年”的热烈渴望。

这种多元民族的现象在贵池傩戏“仪式舞蹈”的“身体操演”中呈现,正说明了“身体操演”中也保留着原始傩戏产生时代的元代“社会记忆”,这种“社会记忆”与纪念仪式中所遗留的元代“社会记忆”则形成了一种相互应和、相互印证的关系。

有关清代南方唱书研究的文章

“安顺唱书”除了前面所提到的“闲暇时用方音朗诵散流在当地的唱本自娱,不时吸引一些人围坐聆听,逐渐形成一种能唱者捧书照本宣科,爱听者趋附聆听的十分随意的演唱方式”外,还有一种主要的“地戏式”演唱方式。而“安顺唱书”的文本和表演形式中则体现出一种复杂的“历史社会记忆”之“遗存”。......

2023-07-25

威信,位于云南省东北部昭通地区云贵川交界处,是一个多民族聚居的地方。曹先生谈到唱“唱书”不是随意唱,“唱书时有规律的,从起唱到收唱,音长音短、音低音高,都是有规矩的”,尽管这样,对于完全是一个套路重复演唱的“唱书”,听别人唱得多了,也能够“无师自通”学会唱了。......

2023-07-25

同名的石印本有两个版本,其中第一个《乌盆记全传》属于清末翻刻本,线装,四针眼,系合订本,由《乌盆记全传》和《三下南唐》两部分组成,系上海元昌印书馆发行,页面18.5cm×12.5cm,板框17.5cm×11.5cm,每版二十八行,每行五十六个字。第二个版本《包公案乌盆记全传》也属于清末翻刻本,由汉中炼石斋书局印行,线装,四针眼,页面19cm×13.5cm,板框18cm×12.5cm,正文每版二十三行,每行四十九个字。......

2023-07-25

《湖南提要》收入的“唱书”列目如下:《朱砂印》(中湘九总黄三元)、《双银配》(又名《八仙图》,长沙左三元)、《后八仙图》(长沙左三元)、《珍珠塔》(长沙明经堂)、《罗一打柴记》(长沙文星堂)、《手巾记》(长沙黄又森)、《吴燕花》(长沙三元堂)、《吴大人私访九人头》(上下册,长沙小西门外左三元)、《九美图》(上下册,长沙小西门外左三元)、《四美图》(长沙小西门周庆林堂)、《七美图》(长沙西牌楼彭焕文......

2023-07-25

保山唱书是真正“活着”的唱书,民间仍然有唱书人在唱。如今,黄女士正在培养自己的儿女、徒弟学唱唱书。保山地区的唱书艺人有多位,每个人会唱的书目也不一样。在此对其中一部分艺人进行了调研:1.黄正芬,女,1967 年生,汉族,云南省保山市腾冲人,保山唱书传承人,师从自己的父辈,父师从祖辈,目前带有多位徒弟。......

2023-07-25

在清代史料中检索“唱书”这一语词,有三种解释类型。第一种范祖述《杭俗遗风·南词》中谈到“南词”演唱者被称为“唱书先生”,从这一点来说,“南词”也可被称之为“唱书”,所以“唱书”应是清代一种曲艺曲种的名称。结合蒋士铨描写的“杭州南词”演唱情况,可以说“南词”是在清代乾隆至清末时期流行于浙江杭州地区的一种曲艺曲种,这也可以说“南词”是清代浙江地区流行的一种“唱书”形式。......

2023-07-25

之后,笔者继续收集清代南方地区的刻本、抄本、铅印本、油印本等类似的唱本。这一连串的问题引发了笔者进一步研究这些南方唱本的兴趣。以此为出发点,收集更多的相关资料和进行更为深入的调查与探索,“清代南方唱书”成为笔者所研究对象。......

2023-07-25

而在“唱书”中,这些人物是不直接出场的,往往以第三人称的方式交代出来,或者将对白融入七字句、十字句唱词中。[33]上例说白中出现了大量的人物直接对话,且出现了除“白”“唱”以外的“引”“曲”字等标示正文中唱词说唱的文字,这在“唱书”中是没有见到的。[34]如上例,唱词中虽然均是以七字句为主,但也出现了大量多字句形式的“杂言”句子,不像唱书中即使出现十字句,也是以严格的“三三四”句式来呈现。......

2023-07-25

相关推荐