“安顺唱书”除了前面所提到的“闲暇时用方音朗诵散流在当地的唱本自娱,不时吸引一些人围坐聆听,逐渐形成一种能唱者捧书照本宣科,爱听者趋附聆听的十分随意的演唱方式”外,还有一种主要的“地戏式”演唱方式。而“安顺唱书”的文本和表演形式中则体现出一种复杂的“历史社会记忆”之“遗存”。......

2023-07-25

(一)清木刻本《乌盆记》对于明刻本《乌盆传》的承继

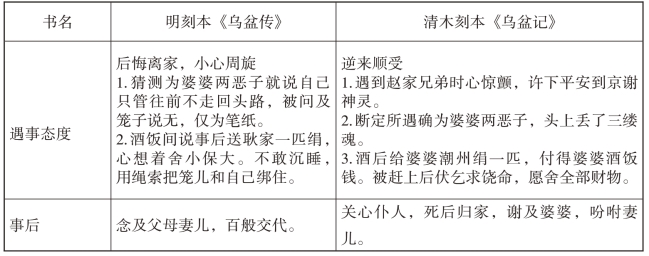

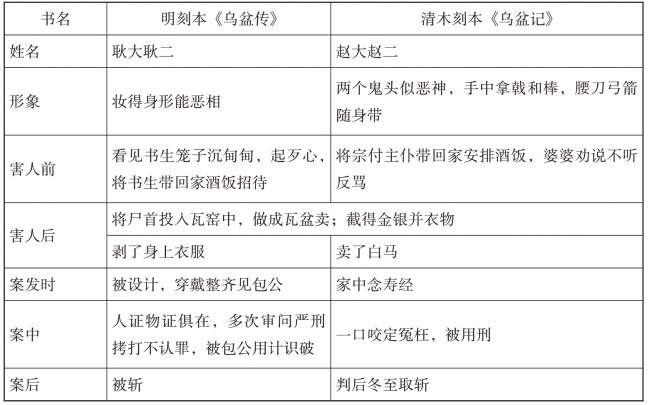

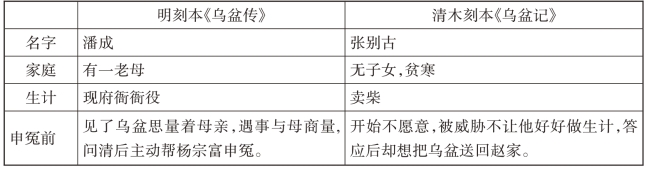

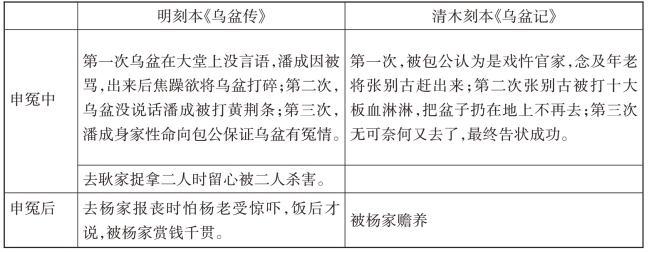

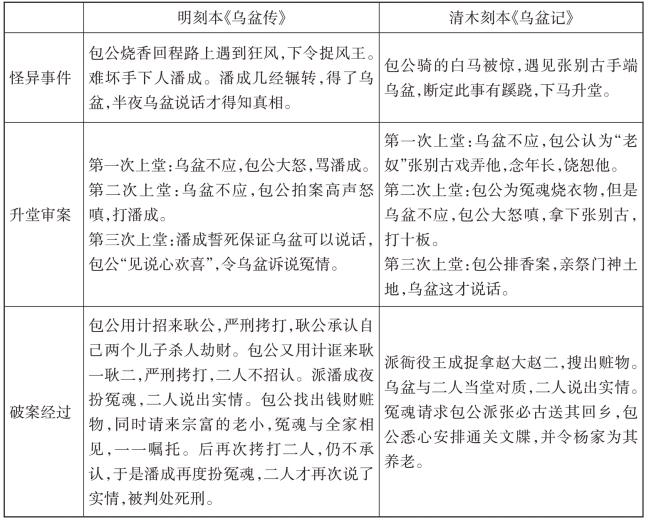

清木刻本继承明成化刻本的结构,但是对其中的故事情节进行了改善和处理,更为人性化和现实化,故事情节更为丰富和干练。木刻本对明刻本的承继,体现在以下几个方面:在情节方面,二者基本是一致的,可以定位成同一个故事。其中主要的叙事要素相同,主要人物、事件发生地点、人物形象、人物语言以及事件的起因、经过、结果大都一致。(见表2-3、2-4、2-5)

表2-3 情节比较

表2-4 主人公人物形象比较

续表2-4

表2-5 恶人人物形象比较

固然有局部的改变,清木刻本还是延续了明刻本的故事本体,几个重要的叙事要素没有改变:即使已经家有巨资,仍然想着改换门庭,可见民众对求官以“光宗耀祖”的渴求是多么大,由富变贵,这是封建制度层层官僚压迫之下民众想改变自身境遇的愿望,这个愿望无论在宋代还是明清,只要存在有封建官僚体制,民众就有着这样的诉求。“书生苦读求官”是封建制度下民间故事中的永恒主题,也一直受到民众的欢迎,因为普通民众都有着“一朝成贵人,四下皆来贺”的愿景,当然这种愿景实现的几率非常小,所以这种故事为普通受欺压的百姓们一直津津乐道着,正所谓“实现不了,更要追求”。其中山林恶盗的凶狠与书生柔弱形成鲜明对比,造成了故事跌宕起伏的悬念,也增加了故事的生命力。另外,包公故事自宋朝以来,一直受到民众追捧,包公除恶扬善、秉公办案,演绎着民众对于清官的渴盼。正因为现实中清官寥寥,更加重了在文学中对于清官的刻画笔墨。包公故事在明、清两朝是极受欢迎的。1967 年出土的《明成化说唱词话丛刊》共有13篇,其中涉及包公办案的就有8篇,可见其受欢迎程度。

(二)清木刻本在明刻本基础上的流变

木刻本在继承明刻本的基础之上,在语言、故事情节、人物形象塑造等方面都有了时代性变化。以下选取几处,以作具体的分析对比。

1.故事情节流变

赴考:明刻本中主人公宗富闲游到城中看到“仁宗开南省,广招天下读书人”,宗富看到榜文后立志参加考试,要上京城“将书笔现(献)明君”。宗富十八岁娶亲后,没有参加任何考试,直接上京城参加考试,将文章呈送皇上,可见这应该是参加宋代的制举。制举是皇帝亲自取士的考试制度,始于隋朝。宋仁宗初,天下大乱,在范仲淹等人的请求下,仁宗天圣七年(1029)复开制举。宋代制度在仁宗时期最受重视,不仅仁宗亲自策试,前后各科取有富敝、苏轼、苏辙等15 人,占整个宋代制度录取人数的35%。乃至到辽、金、元时期,常科考试成为主要途径,制举渐渐停顿。到了明代,八股文开始成为主要形式,制举制度更是微乎其微。[3]所以在此,明刻本中保留的这个细节是可信的,其是宋代科举制度尤其是宋仁宗时期科举的一个重要标志,有着鲜明的宋代特色,明刻本将其继承下来。在清木刻本中,主人公杨宗富的赴考经历却不同。清代的科举考试分为乡试、会试、殿试。乡试每三年在各省省城举行一次,称为大比,考中的称为举人。会试在乡试后的第二年春天举行,地址在京城礼部,参加者是举人。杨宗富长大成家生子后,先到省城参加乡试“黄道日期出榜文,相公点了名经魁亚元”,由此可知宗富乡试考中成为举人,紧接着会试,就要上京城,于是有了宗富拜别父母、辞别家人的场景。这个情节的改动,切合清朝科举的实际情况。由此可知,清木刻本中的宗富赴考情节,是清朝说书艺人在明刻本基础上进行的修改。

杭州拜佛:在明刻本中,主人公杨宗富辞别父母妻儿之后,踏上行程。在路上,详细记述了宗富的路线,从福州出发,一路上经过越州城、杭州城、崇宁、嘉兴、吴江、苏州、无锡、常州、镇江等地。对各个地方的景致都予以描述。例如:“前头便是杭州府,便入杭州一座城。杭州城内青沙镇,六街三市看虚真。东市接连西市景,卖花人唤买花人。南北歌楼烟月寺,酒店邀迎四海宾。三百六十钟楼寺,寺中佛像尽奇闻。花街柳巷多风景,多少郎君少女人。秀才此时称惭愧,因得求官到此存。城中仙景说不尽,街坊高贵莫谈论。秀才心急无心看,便出杭州一座城。”[4]诸如此类的描写有多处,最后宗富一路走到江边,匆匆忙忙过江,这时天色已晚,宗富这才着急需找住处,找到一座“桩头小小人家”,进了龙潭虎穴,葬送性命。

而清刻本对这个情节进行了改编,少了文人墨客叙景抒情的情怀,多了芸芸众生的市井气息。宗富辞别家人后,并没有多言一路经过的城镇,只是说“出了福建往前走,不觉到了杭州城”,这样一句话带过去了,减少了很多繁复和累赘的景色描述。少了文人才子的心情叙述,多的是干练紧凑的“杭州吴山拜神灵抽签”的故事情节。“正在吴山来玩景,山中多少庙堂厅,士女求子多灵应,□□告请了怨心。”[5]宗富拜佛求签,询问此次进京会试功名如何,结果签票显示凶多吉少,为后面的故事情节设下悬念,宗富烧签固执向前,为他的悲惨遭遇埋下伏笔。当天晚上随从伏寿突然发病,宗富将其留在店中,自己和另外一名随从阳春上路,由此晚上投店遇到恶人,惨遭杀害。

两个版本对比,可以发现,明刻本中文人气息较为浓厚,用词文雅,叙述繁复,情节细腻,篇幅较长。清刻本中继承了明刻本的某些叙事要素,而对繁复多余的情节加以删除,增加了能够引发故事悬念的情节,同时增加孟超、阳春两个随从,使得情节更为完整,人物更加丰富,市井气息更为浓厚,更加贴近民众的生活。其中,清刻本加入“神灵感应”之说,丰富了故事情节,另一方面,也体现了清代对于佛道的民众信仰。至于宗富拜的是什么神,清代木刻本中没有提到。而在清末石印本中,却已经有了丰富补充:“正是吴山来玩景,山中多少庙堂门。山下烧香人不断,庵堂寺观闹纷纷。时当十月交初一,拜佛求签人不停。岳庙左边人烟挤,英雄赶日二郎神。士女求签多显应,宝盖长幡了愿心。宗富此时心里想,离了家乡半月零。即时请了香和烛,真人上山叩圣神。宗富焚香点烛,拜问二郎真君……”[6]清石印本中增加了很多细节描写,这符合故事演变的规律,受人欢迎的故事总是被诸多艺人传唱,也会多次被翻刻,在传唱和翻刻的过程中,对其故事情节进行丰富符合创作规律。

2.人物形象流变

申冤者形象:明刻本中申冤者是衙役,发生怪异事件后,被包公派去捉风神。衙役在偶然得了乌盆之后,才有了其母亲碰到乌盆显灵的事件。衙役处理案件,当然不会推辞,第二天直接来到大堂上禀报此事。而清木刻本中却以卖柴单身汉老头张别古形象作为申冤者,张别古是平民,有了更广阔的刻画空间,他勤劳、善良、正直而又滑稽,他贪小便宜,额外得了乌盆,卖不出去留给自己用,晚上想尿到里面,但是乌盆开口说话吓得他尿到床上,这是非常滑稽的。当乌盆诉说冤情请他代为申冤,别古不愿多管闲事,被乌盆恐吓才答应,后来又想将乌盆送还赵家,乌盆施法令其行走不动,张别古无可奈何才被逼来到县衙。在此张别古的小民形象刻画得非常生动。在上堂审问时,共有三次上堂,第一次乌盆不说话,包公生气,衙役潘成和张别古被赶了出来,潘成为冤魂购置了衣物,张别古却再次上堂让包公给其烧衣物;第二次上堂乌盆还是不说话,衙役潘成和张别古被打,潘成又购置金银马烧给门神土地,而张别古将乌盆摔在地上,不愿再上堂了,在众人劝说下,张别古才又去了,这时乌盆才开口说话。在此,潘成形象刻画属于单向描写,他尽忠职守,老实忠厚,中规中矩,这样的人物形象戏份比较少;而张别古属于圆形人物刻画,他善良却自私,勇敢又略带懦弱,接近百姓生活,更加容易被以平民百姓为主体的受众接受。(见表2-6)

包公形象:包公审案在“乌盆故事”中占有非常大的比重,而包公破案的经过是故事亮点和高潮部分。明刻本和清刻本都对这个情节施以重墨。但是在情节处理和人物处理上却有所区别,这也符合包公故事的发展演变规律。(见表2-7)

表2-6 申冤者形象比较

续表2-6

表2-7 包公形象比较

从包公故事流变的角度讲,包公故事产生于宋代,是早期的阶级产物。在宋代,宋话本《三现身包龙图断冤》《闹樊楼多情周胜仙》《合同文字记》,这三篇话本标志着包公由历史人物向文学形象的转变,也标志着包公故事由口头流传、场上搬演到文学创作的飞跃。[7]元代说唱词话中也有了包公形象,《章文选》一篇中包公着墨较多,且带有了神话色彩,如夜梦钦差被杀,救百花小娘子还魂等情节。虽然文中的包公刚正不阿,但是在办案的过程中仍然缺少睿智清明。他害两位钦差白白牺牲,抓住鲁大王的计策是手下县官所献,经过简单审问后将鲁大王行刑,形象刻画略显粗糙。明刻本中包公的形象已经没有神话色彩,是鲜活的普通人形象,有着公正不阿、赏罚分明的品质。在断案中,难免还是有些武断,例如对无辜耿公的严刑拷打,未免有点滥刑;对耿大、耿二也是反复用刑,最后二人不招认,才设计让潘成扮成冤魂,引得二人招认。这样反反复复的情节,有些烦琐。在清木刻本中,情节得到进一步修改:包公直接派人捉拿赵大赵二,二人在公堂上拒不承认,包公请出乌盆来对质,二人无话可说,悉数招认,被判死刑。后又细心安排通关文牒,让张必古送乌盆回乡,杨家为张必古养老。清本中包公断案粗中有细、秉公执法、雷厉风行。这种改编符合民众对于清官的完美型塑造,也符合清中期之后唱本向精悍短小化发展的趋势。

有关清代南方唱书研究的文章

“安顺唱书”除了前面所提到的“闲暇时用方音朗诵散流在当地的唱本自娱,不时吸引一些人围坐聆听,逐渐形成一种能唱者捧书照本宣科,爱听者趋附聆听的十分随意的演唱方式”外,还有一种主要的“地戏式”演唱方式。而“安顺唱书”的文本和表演形式中则体现出一种复杂的“历史社会记忆”之“遗存”。......

2023-07-25

威信,位于云南省东北部昭通地区云贵川交界处,是一个多民族聚居的地方。曹先生谈到唱“唱书”不是随意唱,“唱书时有规律的,从起唱到收唱,音长音短、音低音高,都是有规矩的”,尽管这样,对于完全是一个套路重复演唱的“唱书”,听别人唱得多了,也能够“无师自通”学会唱了。......

2023-07-25

同名的石印本有两个版本,其中第一个《乌盆记全传》属于清末翻刻本,线装,四针眼,系合订本,由《乌盆记全传》和《三下南唐》两部分组成,系上海元昌印书馆发行,页面18.5cm×12.5cm,板框17.5cm×11.5cm,每版二十八行,每行五十六个字。第二个版本《包公案乌盆记全传》也属于清末翻刻本,由汉中炼石斋书局印行,线装,四针眼,页面19cm×13.5cm,板框18cm×12.5cm,正文每版二十三行,每行四十九个字。......

2023-07-25

《湖南提要》收入的“唱书”列目如下:《朱砂印》(中湘九总黄三元)、《双银配》(又名《八仙图》,长沙左三元)、《后八仙图》(长沙左三元)、《珍珠塔》(长沙明经堂)、《罗一打柴记》(长沙文星堂)、《手巾记》(长沙黄又森)、《吴燕花》(长沙三元堂)、《吴大人私访九人头》(上下册,长沙小西门外左三元)、《九美图》(上下册,长沙小西门外左三元)、《四美图》(长沙小西门周庆林堂)、《七美图》(长沙西牌楼彭焕文......

2023-07-25

保山唱书是真正“活着”的唱书,民间仍然有唱书人在唱。如今,黄女士正在培养自己的儿女、徒弟学唱唱书。保山地区的唱书艺人有多位,每个人会唱的书目也不一样。在此对其中一部分艺人进行了调研:1.黄正芬,女,1967 年生,汉族,云南省保山市腾冲人,保山唱书传承人,师从自己的父辈,父师从祖辈,目前带有多位徒弟。......

2023-07-25

在清代史料中检索“唱书”这一语词,有三种解释类型。第一种范祖述《杭俗遗风·南词》中谈到“南词”演唱者被称为“唱书先生”,从这一点来说,“南词”也可被称之为“唱书”,所以“唱书”应是清代一种曲艺曲种的名称。结合蒋士铨描写的“杭州南词”演唱情况,可以说“南词”是在清代乾隆至清末时期流行于浙江杭州地区的一种曲艺曲种,这也可以说“南词”是清代浙江地区流行的一种“唱书”形式。......

2023-07-25

由于收集到的四川地区的唱本有限,所以不能对川剧的传统曲目一一比对,只是选择其中具有代表性的篇目,与收集到的唱本进行比较,早期川剧剧本与唱书也有着继承关系。下面以《柳荫记》为例来分析唱书与早期川剧的继承关系。所以,早期川剧依据的唱书版本不同,就会导致川剧个别情节、文辞与其他唱本出现异同。例如唱书《柳荫记》中“英台与山伯初次相遇的情景”:英台告别了父母、女伴、姻亲,一人往尼山去了。......

2023-07-25

之后,笔者继续收集清代南方地区的刻本、抄本、铅印本、油印本等类似的唱本。这一连串的问题引发了笔者进一步研究这些南方唱本的兴趣。以此为出发点,收集更多的相关资料和进行更为深入的调查与探索,“清代南方唱书”成为笔者所研究对象。......

2023-07-25

相关推荐