(一)水蛭的营养需要水蛭同其他动物一样,其生长发育需要蛋白质、脂肪、糖类、无机盐和维生素等五大类营养物质。1.蛋白质蛋白质是构成水蛭体内各器官组织细胞的主要成分。水蛭的各种色素、抗体、激素、酶类等也是由蛋白质组成的。水蛭对蛋白质的需求量较高,饥饿时将会用蛋白质作为主要能量物质来维持生命。随着个体的长大,所需蛋白质占饲料的总量也在逐渐增加。繁殖期的水蛭蛋白质需要量达80%左右。......

2024-01-28

生命活动最基本的特征是新陈代谢,即人体不断地通过物质代谢来构建、更新自身组织,通过能量代谢来驱动各种生命活动。人体能利用的能量主要来源于食物中碳水化合物、脂肪和蛋白质分子结构中蕴藏的化学能。这些产热营养素进入机体后,通过生物氧化释放能量,一部分用于维持体温;另一部分形成三磷酸腺苷(ATP)储存于高能磷酸键中,在生理条件下释放出能量供机体各组织器官活动所需。

一、能量的单位及其相互换算

能量的单位多年来一直用卡(Calorie,cal)或千卡(Kilocalorie,kcal)表示。1 cal是1 g水从15 °C上升到16 °C所吸收的热量。目前,国际上通用的能量单位是焦耳(Joule,J)。为了实用,营养学上常用千焦耳(kJ)或兆焦耳(MJ)为能量单位。其换算方法为:

1千卡(kcal)=4.184千焦耳(kJ)

1 000千卡(kcal)=4.184兆焦耳(MJ)

1千焦耳(kJ)=0.239千卡(kcal)

1兆焦耳(MJ)=239千卡(kcal)

在实际应用中,使用千卡作为能量单位的情况已成传统。

知识链接

知识链接

能量的平衡

人体消耗的能量须从外界摄取食物才能得以补偿,使机体消耗的和摄取的能量趋于相等,营养学上称为能量的平衡。能量的平衡并不是要求每个人每天的能量摄取都要做到平衡,而是要求成年人在5~7 d内消耗的与摄入的能量平均值趋于相等。能量平衡能使机体保持健康,并能胜任必要的工作、学习和劳动。由于饥饿或疾病等原因,可引起能量摄入不足,进而导致体力、环境适应能力和抗病能力下降以及工作效率低下。而过多的能量摄入,会导致肥胖症、原发性高血压、心脏病、糖尿病和某些癌症发病率明显上升。

二、人体能量的消耗

人体对能量的需要量取决于机体对能量的消耗。成年人的能量消耗主要用于基础代谢、体力活动和食物的特殊动力。对于孕妇、乳母、婴幼儿、儿童、青少年能量消耗还包括生长发育等特殊能量需要。

1.基础代谢(Basal Metabolism,BM)

是指人体处于空腹、静卧、适宜的室温(20~25 °C)及清醒状态下,测定的维持体温、心跳、呼吸等机体最基本生命活动所必需的能量消耗。单位时间内的基础代谢称为基础代谢率(Basal Metabolic Rate,BMR),一般以每小时每平方米体表面积所消耗的基础代谢能量为指标,表示单位为kJ(kcal)/(m2·h)。基础代谢占人体每日能量消耗的 60%~75%。同年龄、同性别的人在同一生理条件下基础代谢基本接近,故测定基础代谢率可了解一个人代谢状态是否正常。

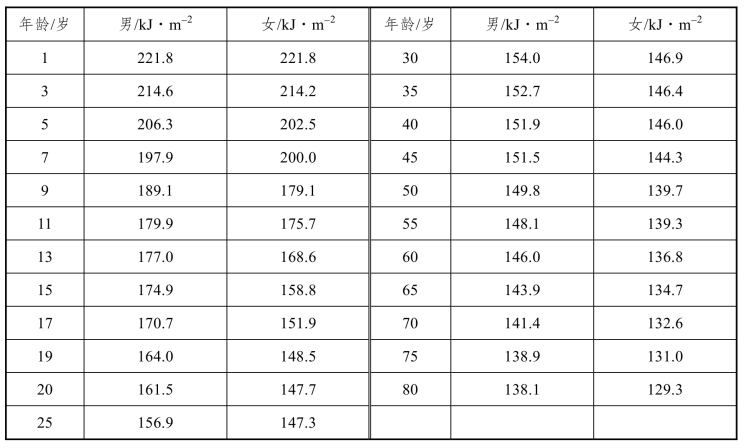

基础代谢率不仅和人的年龄、性别、体表面积等有关,而且还受人的高级神经活动、内分泌系统状态、外界气候条件等因素的影响。一般情况下,成年男子每千克体重每小时约消耗4.2 kJ,体重60 kg的人24 h的基础代谢为:4.2×60×24=6027.6 kJ。女性比男性低2%~12%,老年人比中年人低10%~15%,儿童和青少年比成人高10%~12%,孕期的基础代谢率约增加2%。人体每小时基础代谢率(表1-1)。

表1-1 人体每小时基础代谢率

实际工作中,可根据身高、体重算出体表面积,然后再按照体表面积与该年龄的基础代谢率计算个体的基础代谢的能量。体表面积计算公式如下:

体表面积(m2)=0.006 59×身高(cm)+0.012 6×体重(kg)-0.160 3

人体24 h的基础代谢所消耗能量可按下式计算:

24 h基础代谢所消耗能量=体表面积×基础代谢率×24

例如:1个60 kg体重,身高170 cm的30岁男子,按上述公式计算体表面积为1.72 m2,该年龄基础代谢率为每平方米每小时154 kJ,则24 h基础代谢所消耗热能为:1.72×154×24=6 357.1 kJ。

2.体力活动

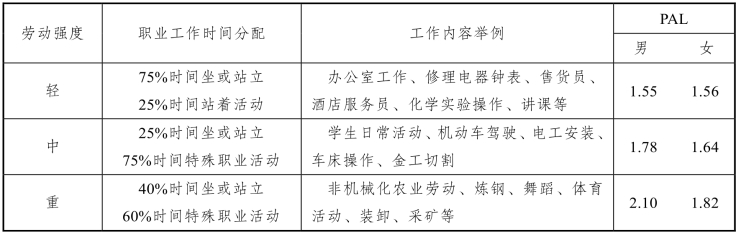

人体进行各种体力活动所消耗的能量占人体总能量消耗的 15%~35%。影响体力活动能量消耗的因素:① 劳动强度越大,持续时间越长,能量消耗越多。② 体重越重者能量消耗越多。③ 肌肉越发达者,能量活动越多。④ 与工作熟练程度有关。中国营养学会建议我国人群的劳动强度划分为轻、中、重3级(表1-2)。

表1-2 中国成人活动水平分级

注:PAL:physical activity level,即体力活动水平

3.食物特殊动力作用(Specific Dynamic Action,SDA)

又称为食物热效应(Thermic Effect of Food,TEF)。人体在摄食过程中,由于要对食物中营养素行消化、吸收、代谢转化等,需要额外消耗能量,同时引起体温升高和能量散发,这种因摄食而引起的能量额外消耗称食物热效应。食物热效应与食物成分、进食量和进食频率有关,通常含蛋白质丰富的食物最高,其次是富含碳水化合物的食物,最后才是富含脂肪的食物。混合性食物的热效应占其总能量的 10%,吃得越多,能量消耗也越多,吃得快比吃得慢食物热效应高。

4.生长发育等能量消耗

对于儿童、孕妇以及长期患病引起机体高消耗后而处于正在康复期间的患者,其热能的消耗还要用于机体的生长发育。

三、能量摄入量标准

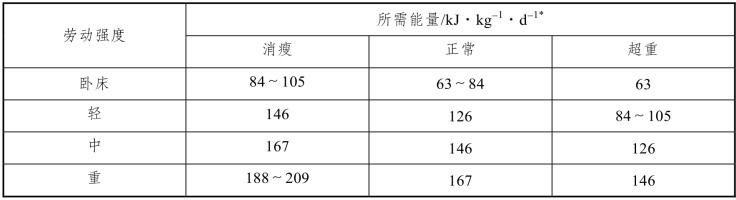

能量摄入和能量消耗保持平衡是制订能量需要量、供给量的理论依据。确定成人每日能量需要量的标准有两种方法。一种是直接从《中国居民膳食参考摄入量》中查表获得,对于体重正常的人群可采用此法,简便快捷。中国成年人膳食能量推荐摄入量(表1-3),其估算方法为:能量需要量=BMR×PAL。另一种是根据劳动强度、标准体重和每千克标准体重所需能量进行计算,该法既适用于体重正常者;也适用于超重、肥胖或者消瘦人群,可比较精确的计算出他们的能量需要量(表1-4)。

表1-3 中国成年人膳食能量推荐摄入量

续表

表1-4 不同体力劳动强度下每千克体重的能量需要量

注:*每日能量需要量计算时使用标准体重而非实际体重计算

四、能量的食物来源

人体需要的能量主要来源于食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质。上述3种营养素统称产能营养素。各产能营养素在体内氧化分解释放热能的数量,与体外燃烧产生的热量是不相同的。碳水化合物、脂肪和蛋白质在体内氧化实际产生可利用的热能值称为能量系数(或热能系数)。产热营养素所产热能多少可通过测热器进行测量。由于3种产热营养素在消化过程中不能完全被消化吸收,特别是蛋白质可产生一些不能继续被分解利用的含氮化合物。因此,在营养学上食物产热营养素的产热多少,经过换算其能量系数分别是:每克碳水化物为16.7 kJ,每克脂肪为36.7 kJ,每克蛋白质为16.7 kJ。

碳水化合物、脂肪和蛋白质在人体代谢中各自发挥特殊的生理功能,长期摄取单一食物会造成营养不平衡,影响健康。世界卫生组织(WHO)推荐成人适宜膳食能量构成是:来自碳水化合物的能量为总能量的60%~70%,来自脂肪的能量为15%~25%,来自蛋白质的能量为10%~15%。

五、高能量膳食与低能量膳食的应用

(一)高能量膳食的应用

高能量膳食的适应证为消瘦、体重不足、慢性消耗性疾病(如肺结核、伤寒、肿瘤、甲状腺功能亢进等)及病后康复期患者。膳食调配时要求每天比正常能量需要量高出1 250~2 920 kJ;尽可能增加主食及菜量;必须在能量供给充足的基础上增加蛋白质的供应量。因此,除正餐外,可加2~3次点心,如牛奶、藕粉、鸡蛋、甜点等含能量高的食物。

(二)低能量膳食的应用

低能量膳食的适应证为需减轻体重者、为了控制病情必须减轻机体代谢方面负担的患者。膳食调配时控制每日能量摄入量在6 270~7 520 kJ;每日蛋白质供应最好大于1 g/kg;限制脂肪的摄入,尤其是动物性脂肪和胆固醇;适当减少膳食中钠的摄入。

![]() 课堂讨论

课堂讨论

请同学们讨论哪些食物是蛋白质含量高的食物?哪些食物是碳水化合物含量高的食物?

有关老年营养与膳食指导的文章

(一)水蛭的营养需要水蛭同其他动物一样,其生长发育需要蛋白质、脂肪、糖类、无机盐和维生素等五大类营养物质。1.蛋白质蛋白质是构成水蛭体内各器官组织细胞的主要成分。水蛭的各种色素、抗体、激素、酶类等也是由蛋白质组成的。水蛭对蛋白质的需求量较高,饥饿时将会用蛋白质作为主要能量物质来维持生命。随着个体的长大,所需蛋白质占饲料的总量也在逐渐增加。繁殖期的水蛭蛋白质需要量达80%左右。......

2024-01-28

目前已证实人类必须的营养素多达40多种,这些营养素必须通过食物摄入来满足人体的需要。正确认识营养素的生理功能和机体对营养素的需要量是保持合理营养的基础。正常成人体内蛋白质占体重的16%~19%。人体每天约更新3%的蛋白质。......

2023-07-23

相反,饲料中能量不能满足鸡的需要,雏鸡逐渐消瘦,体重减轻,生长发育受阻,抵抗力降低;而成鸡体重下降,产蛋量减少,蛋变小。鸡的能量需要一般采用代谢能表示,鸡所需要的能量主要来源于饲料中的碳水化合物和脂肪,饲料中过剩的蛋白质也会分解产生能量。但是,用蛋白质作能量,经济效益降低,而且易使鸡患疾病。......

2023-12-01

第一节人体需要的能量与营养素人体每天从食物中获取各种营养素,以保证机体新陈代谢和各种生理活动的正常进行。人体必需的营养素有七类:蛋白质、脂类、碳水化合物、维生素、无机盐、膳食纤维和水,存在于天然食物中。(二)脂类脂类是人体必需的一类营养素,是人体的重要组成部分。......

2023-12-06

能量需要量是机体各项活动消耗的能量之和,对于一些特定人群,还要考虑一些额外能量需要量。可根据中国营养学会膳食营养素和能量推荐摄入量表查的,不同年龄、性别,体力活动水平能量推荐摄入量见附录一。......

2023-10-11

运动可以提高脂质代谢过程,使血液中胆固醇的含量降低,有利于预防动脉硬化症的发生。体重超重、脂肪超量是心脏疾病、高血压、糖尿病和某些癌症的隐患。人体内脂肪贮量很大,脂肪最主要的功能就是氧化供能,也是长时间肌肉运动的主要能源。研究表明,运动可加强蛋白质的代谢过程。剧烈运动时,肌肉内的CP含量迅速减少,而ATP含量变化不大。......

2023-11-01

鸦片又称阿片,俗称大烟,其主要成分为生物碱、吗啡、可卡因、那可汀等。鸦片中含有20多种生物碱,对人体有不同程度的伤害。吗啡的含量占到10%左右,是一种毒性较强的生物碱,对人体的神经系统、器官、肌体组织均有破坏作用。长期吸食鸦片会导致人体各器官功能退化,尤其是破坏人体胃功能和肝功能及生育功能,可引起新生儿先天畸形,死亡率高。超剂量吸食鸦片会致人死亡。......

2023-07-04

服饰与人体健康穿衣不仅是为了遮体、装饰仪表,更有着调节体温,防暑御寒的保健功能,在日常生活中,后者常常被人们所忽视,或作了不科学的处理。不可忽视化纤服装对健康的危害。孩子穿着应有利活动与健身。还有的孩子穿的衣裤采用宽边松紧裤腰,对胸部、腹部产生压迫感,直接影响到孩子肺活量与呼吸道的正常发育与健康。从生理卫生角度来看牛仔裤对男女的健康都是不利的。......

2023-12-04

相关推荐