车削中心和车铣复合加工中心具有铣削功能,它可以进行回转体侧面和端面的铣削加工,FS-0iD的圆柱面插补和极坐标插补功能是用于铣削加工的常用指令。图3.1-2 圆柱面插补编程2.极坐标插补车削中心控制FS-0iTD的极坐标插补,完全不同于镗铣床控制FS-0iMD的极坐标编程。3)极坐标插补生效时,应取消刀具半径补偿,但在极坐标插补有效期间,可使用刀具半径补偿指令。4)极坐标插补有效期间,不可使用工件坐标系的设定指令G50、G92等。......

2023-06-25

不同的国家或评级机构,可能会得出不同的排名结构或结论。前面我们已经引用了英国伦敦发布的一份报告,其中上海的排位并不靠前。在这里,我们引用由我国学者倪鹏飞与美国学者彼得·尼克拉伯牵头,由许多的国家或地区的专家学者参与编写的《2017—2018年全球城市竞争力报告》,报告显示上海在全球金融中心的影响力排位为第27位。以下,我们选择一些影响国际金融中心发展最基础的指标,包括经济发展水平、资本流动状况、市场准入、法治环境、商业环境、基础设施、赋税水平以及人力资源状况等,重点比较上海和同样位于亚太地区的中国香港、新加坡的金融发展水平。

我们在前面已经多角度比较过作为珠江三角洲中心城市的香港与长江三角洲中心城市的上海。上海的经济增长速度是明显超过香港的,主要的依据是我们在前文中提到的有实力企业的对比。2017年,中国经济体在全球市场中的排位在第二位,贸易进出口额也排在全球首位。在全球范围内的资金流动中,是资金流入最多的国家。纵观其他的国际金融中心,其发展崛起也与荷兰、英国、美国、日本等国经济实力的相继增强、世界影响力的扩大密不可分。

(一)经济实力基础

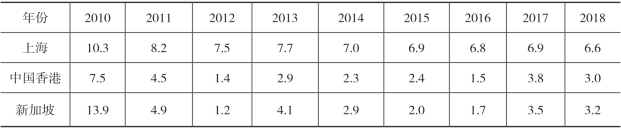

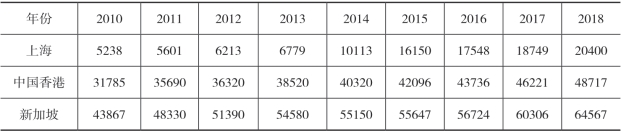

上海的人均收入水平还远远低于中国香港、新加坡这两个经济体。根据统计,2017年上海人均GDP为12万元。而中国香港2010年人均GDP为209982元。近10年,上海的平均经济增长速度是8%左右,香港是3%左右,按照上海3倍于香港的增长速度来计算,上海至少要17年才能赶上香港(2017年,香港经济增长率为3.8%,上海为6.8%,已不足香港的2倍)(见表5.5.4)。如果把上海的经济发展水平与新加坡相比,则差距更大一些,2018年,新加坡的人均GDP已达到64567美元(见表5.5.5)。

表5.5.4 上海、中国香港、新加坡经济增长速度比较 (单位:%)

资料来源:世界银行、上海统计年鉴、香港统计局、新加坡统计局。

表5.5.5 上海、中国香港、新加坡人均GDP (单位:美元)

资料来源:世界银行、上海统计年鉴、香港统计局、新加坡统计局。

不难看出,上海与中国香港、新加坡也存在着明显的差距。为了缩小差距,可以借鉴香港的历史做法,先从提高资本流动状况开始做起。这是因为资本流动状况反映了一国或地区对资本的管制程度及其货币的自由兑换程度,是金融中心国际化的一个重要标志。成熟的国际金融中心应该是对外高度开放、资本可自由流动、货币可自由兑换的中心;一个资本不能自由流动的金融市场肯定不是一个国际资本市场。在这一方面,上海确实没有做好,国际货币基金组织根据2017年末公布的2017年第四季度全球外汇储备比例数据显示,人民币在全球外汇储备中的占比远远低于人民币国际化的标准,中国的人民币国际化程度还很低,进程十分缓慢,没有帮助到上海构建国际金融中心的进程。

(二)金融自由化程度

金融自由化的程度,是国际金融中心建设的一个决定性因素。加拿大公共政策智库菲沙研究所(Fraser Institute)发布的世界经济自由度年度报告中显示,2017年的180个国家和地区的经济自由度排名,中国香港排名第一,日本排名第39位,而中国大陆排名则在第112位。我国虽然放开了部分市场的利率管制, 扩大了金融机构贷款利率的浮动权, 但依然没有市场化存贷款利率,资金的使用价格不能完全由利率体现。市场交易规则的滞后和资本配置功能的较低水平限制了国际和国内金融资源在同一市场的有效流动,从而使得上海外部和内部的金融开放不能得到进一步加强。中国金融业的整体水平仍然处于市场准入阶段,而不是资本账户自由化。

在监管方面建设的完善、严谨程度这些不仅仅影响资本的进入与退出的决策,而且也会影响金融机构对新事物的尝试、对产品的新的态度。香港政府对金融业的政策可以总结为“积极不干预”政策。而与此形成鲜明对比的应该是新加坡执行的“积极干预”政策。但上海不应该只是通过表面的学习而草率地决定采用哪种监管态度,而应该在认真学习各种不同主张之下的优缺点之后,结合自身的实际情况而做出正确的抉择。

国际上一些专家的研究表明,与大陆法系(成文法)相比,受普通法(英美法系)管理的地区更便利创新。对美国和日本金融市场上各种金融创新的对比表明,受普通法系调整的美国金融市场上的金融创新路径是:“没有禁止的都是允许的”(What isn't forbidden is permitted);受大陆法系调整的日本金融市场上的创新路径是:“没有被允许的都是禁止的”(What isn't permitted is forbidden)。转换成监管者的语言就是,是采用“负向清单”,还是“正向清单”监管模式的问题。纽约、伦敦、中国香港、新加坡、多伦多等这些国际金融中心都是受普通法调整的地区。但在目前看来对于上海金融市场的监管者来说,只会运用负向清单,哪些领域不能涉及、不能操作,而没有对可以做什么提出明确的指示性方向。下一步对于改革监管可以引入前文所说的“正向清单”。这也是建设上海国际金融中心需要考虑的一个因素。

(三)相关法律法规

在主要法律制度方面,香港以及新加坡的法律制度的构建更多的借鉴于英国所经历的几百年而形成的传统。其法律具有灵活性和包容性的特点。而中国大陆的法律体系的建设是相当的落后与薄弱。对法律法规的解释不够清楚,体系的漏洞点较多,人为主观意识多等。这样现状的法律法规的建设很难成为建设上海国际金融中心的有力保障。

中国香港以及新加坡在司法环境上,也都实行三权分立的形式,这可以有效地确保司法机关依法独立地、不受行政和立法机关的影响行使权力。法官的任命方式及任期保障有利于法官不受干扰,做出独立、公正的判决。并且,中国香港、新加坡的国际金融中心地位也有利于两地法官积累金融案件审判方面的国际化经验。内地司法由于其独立性不强,且法官的选任方式等因素决定了法官的素质参差不齐,在金融及涉外案件审判方面也存在经验不足的问题。其次,中国香港、新加坡国际仲裁中心分别是香港特区和亚太区内解决各类争端的独立公正仲裁中心。上海的CIETAC上海分会可以全面受理国内外金融纠纷,上海仲裁委员会也具备专业的金融仲裁员队伍,但上海仲裁人员的业务素质和能力在应对国际案件时仍与发达市场的存在一定的差距,很多的跨国公司在选择仲裁地时更加青睐境外仲裁机构。上海的实际情况其实与国内的其他地区大致相同,在涉及金钱利益的问题时,也大都存在执行困难的尴尬现状。债务人总会寻找法律的漏洞通过各种的方式来躲避债务的清偿。最近,热点报道的“温州老板”跑路的新闻就是一个例子。

在法律服务水平方面,中国香港、新加坡优质的法律教育制度以及严格的律师选拔制度保证了其法律服务水平处于较高水平,两地经济、金融环境也为律师的高素质创造了良好条件。上海近年来出现了一批专业素养高、经验丰富的律师,但总体而言,律师素质及金融业法律服务水平仍难以满足发展国际金融中心的需要。另外,上海的法律制度透明度、公众法律意识等与中国香港、新加坡相比仍有待提高。

另一个值得提出的问题是金融税制的问题。金融企业是以盈利为主要目标的,而增加利润最有效方式之一就是减少税务的支出,所以企业就会理所应当地去税种少、税率低的地区从事经营活动。从国外发展的历史看,金融业内的税可以分为是直接税和间接税两大类。其中,间接税税种主要包括增值税(销售税)、印花税、保费税和证券交易税等;直接税税种主要包括公司所得税和个人所得税。按照银行业、保险业、证券业等不同行业设置了各自的税种。其中,不同行业对银行业征收的税种主要有增值税(或销售税)、印花税、公司所得税和个人所得税;对保险业征收的税种主要有保费税、印花税、证券交易税、公司所得税和个人所得税;对证券业征收的主要有印花税、证券交易税、公司所得税和个人所得税。为便于比较,这里重点以银行业的税收为例,来比较不同地区的税收负担水平。

从全球范围看,香港目前是世界税收负担最轻的地区之一。香港对包括银行在内的各种企业不征收间接税,较早撤销了本外币存款利息税(withholding Tax),并且根据“来源原则”,只限于对源自香港的收入或盈利征收所得税。目前,香港公司的所得税税率为16.5%;个人所得税(薪俸税)的标准税率为l5%。最近香港特区政府正在听取有关取消遗产税的意见,以推动在香港的信托等金融公司吸引或保留资金,从而进一步推进香港金融的发展。同时,为促进基金管理公司的发展,香港特区政府准备减免离岸基金公司的所得税。

有关金融中心论的文章

车削中心和车铣复合加工中心具有铣削功能,它可以进行回转体侧面和端面的铣削加工,FS-0iD的圆柱面插补和极坐标插补功能是用于铣削加工的常用指令。图3.1-2 圆柱面插补编程2.极坐标插补车削中心控制FS-0iTD的极坐标插补,完全不同于镗铣床控制FS-0iMD的极坐标编程。3)极坐标插补生效时,应取消刀具半径补偿,但在极坐标插补有效期间,可使用刀具半径补偿指令。4)极坐标插补有效期间,不可使用工件坐标系的设定指令G50、G92等。......

2023-06-25

绕组对机壳及绕组互相间的绝缘电阻用绝缘电阻表进行测量。额定电压在1000V以下的电动机,用1000V的绝缘电阻表;额定电压1000V及以上的电动机,采用2500V并且量程不低于10000MΩ的绝缘电阻表进行测量。电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。判断:由于换算后的绝缘电阻只有4.5MΩ,低于《规程》要求(6MΩ),吸收比只有1.1,说明此电动机已经受潮,建议干燥后再投入运行。......

2023-06-27

四不像城市:近代上海率先结缘全球化上海在世界反法西斯战争和中国抗日战争当中都具有独特地位,1930年代全球化视野下的上海形象尤其引人瞩目。租界作为“国中之国”,有四个突出效应,这是了解近代上海的关键。......

2023-07-20

在R 软件中,有个MASS包,其中有一个caith数据集,是关于眼睛颜色和头发颜色的数据.(1)查看caith数据集的信息>library(MASS)>caith结果如下:从以上结果可以看出,caith数据集中眼睛颜色:blue,light,medium 和dark;头发颜色:fair,red,medium,dark和black.(2)进行χ2 检验——考察行变量和列变量是否独立>chisq.te......

2023-11-18

(一) 碾压混凝土原材料1.胶凝材料碾压混凝土一般采用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水泥强度等级不低于42.5。迎水面用碾压混凝土自身作为防渗体时,一般在一定宽度范围内采用二级配碾压混凝土。碾压混凝土一般应掺用缓凝减水剂,并掺用引气剂,以增强碾压混凝土的抗冻性。碾压混凝土配合比经现场试验后调整确定。......

2023-06-29

这条路虽艰辛,但值得,因为,高质量的育人之路,成就了一所现代名校,成就了一批教育改革者和探索者。聚焦对话,成了他们探索高质量育人的选择,走出了一条高质量育人的“对话之路”。“在对话中,通过对话,并且为了对话”的实践之路,必然是一种走向治理的道路。......

2023-07-30

图13-13 化学火箭的质量构成化学火箭各种构成质量如图13-13所示。初始质量m0与最终质量mf之间的关系式为m0=mpl+ms+mp mf=mpl+ms=m0-mp 质量比MR为火箭运行消耗推进剂后的最终质量mf与初始质量m0之比。这表示对整个航天器来说,质量比MR越小,飞行性能就会越良好。另外,对于多级火箭来说,虽然各级的MR、λ、ε各有不同,但其差异不会很大。通常,1级火箭的质量比MR、推进剂比ζ、有效载荷比λ和结构系数ε的范围为0.05

2023-06-28

当结构或机械工作时,构件将受到载荷作用,在载荷的作用下,构件的形状及尺寸将发生变化,这种现象称为变形。材料力学的任务就是要解决构件承载能力的问题。材料力学的任务就是研究构件在载荷作用下的变形、受力与破坏的规律,为设计既经济又安全的构件,提供有关强度、刚度与稳定性分析的基本理论和计算方法。构件的强度、刚度和稳定性问题是材料力学所要研究的主要内容。材料的力学性能只能通过实验来测定。......

2023-06-19

相关推荐