从多年改革试点的经验来看,异地交叉管辖似乎已走到力图求变之时,审判实践对管辖制度改革亦寄予了更多的期待。提级管辖后由上级法院审理行政案件,可提高行政审判的司法审查力度。由此可知,从异地交叉管辖到相对集中审理,再到设立跨行政区域法院,随着审判资源的不断集中,裁判专业化的程度也逐渐提升。三种方案均体现了促进资源集中、优化的改革思路,交叉管辖和相对集中改革调整范围较小,成本相应较低。......

2023-07-18

最高人民法院于2008 年实施的《关于行政案件管辖若干问题的规定》(以下简称《规定》),将排除非法干预、保障行政案件依法独立公正审理作为管辖制度改革的方向,由此,以异地交叉管辖为重点的改革陆续展开。为充分考察改革实际情况,本文选取C 市Y中院及辖区10 个基层法院异地管辖案件为样本进行分析,总结出如下特点。[3]

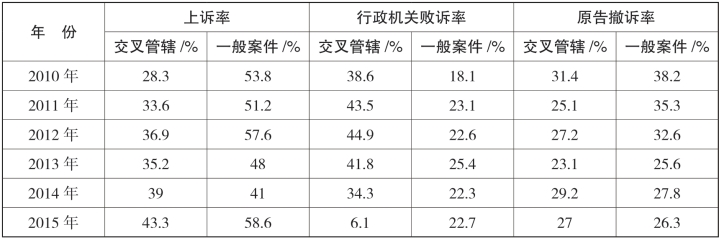

(一)交叉管辖案件公正指标高于普通案件

为落实《规定》要求,Y 中院于2009 年底制定了本院行政案件异地交叉指定管辖的程序规定,随后开始实施异地交叉管辖。迄今已审理异地交叉管辖案件789 件,约占全部收案的6%,其中2015 年新行政诉讼法实施后达到高峰,全年受理295 件,2016 年1—6月审理76 件,上升势头放缓。从能够反映案件公正审理的相关指标来看,异地交叉管辖案件优于一般案件(见表1)。

表1 2010—2015年行政案件上诉率、被告败诉、原告撤诉率(单位:%)

(二)程序启动主体多元原因多样

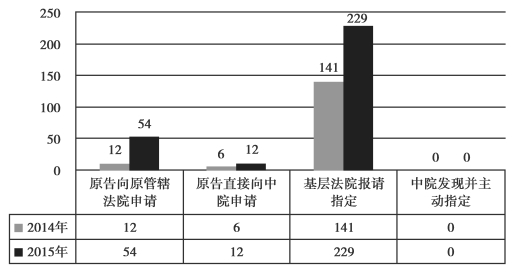

在程序启动上,Y 中院的规范性文件规定了当事人申请、当事人飞越起诉后依职权指定、基层法院报请指定交叉管辖和中院发现并主动指定四种情形(见图1)。2014—2015年期间,[4]除中院发现并主动指定的情形外,其余三种方式是程序启动的主要原因。其中,原告申请异地交叉管辖的理由是可能存在地方干预、不相信受案法院能公正处理案件、案件复杂要求提级管辖等因素;基层法院报请指定交叉管辖主要是由于行政权在当地影响大、“熟人”规避、防止案件当事人的合理怀疑、当事人对受案法院存在对立情绪等。

图1 异地交叉管辖启动主体(单位:件)

(三)管辖权设置兼顾多重功能

异地交叉管辖突破了“原告就被告”和“行政纠纷属地基层法院管辖”的基本原则,具有暂时、不固定的特点,且地域管辖变化会直接影响相关基层法院的行政审判资源配置,对于“小体量、非主流、边缘化”的法院尤为明显。为减少对行政审判秩序的破坏,Y 中院在设定异地交叉管辖权时遵循了三个原则:排除行政干扰促进公正审判,方便当事人诉讼,兼顾辖区基层法院受案数量的均衡和审判队伍的整体发展。为实现前两项目标,Y 中院确定了“邻近+新增距离原则上不超过50 公里”的指定原则,以寻求公正与诉讼经济的最佳结合点。为合理配置审判资源,Y 中院的做法是根据每周各基层法院受案数量情况,将部分异地交叉管辖的案件指定到被告辖区以外案件数较少的基层法院,以维持各基层法院行政审判资源的稳定。

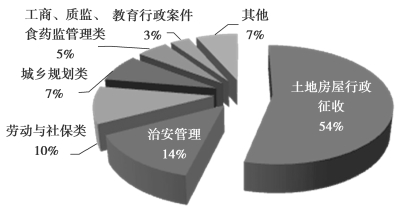

(四)案件集中于行政干预多发领域

Y 中院确定的异地交叉管辖案件范围包括:以财政、人事部门为被告的案件;涉及农村征地补偿、城市房屋拆迁安置补偿的案件等六类(见图2)。[5]从实践运行情况来看,适用异地交叉管辖的案件集中于行政权干预多发领域,如土地房屋征收、治安管理等。这类案件具有两个特点:一是当事人个人利益与公共利益冲突明显;二是被告方在行政管理中处于强势地位,原告认为当地法院在审理中难以抵制行政机关干预,或是当地法院“先例”裁判对其存有不利影响。

图2 Y中院异地交叉管辖案件类型分布(单位:%)

(五)环节增加延长办案周期

尽管Y 中院所有异地交叉指定管辖案件均在法定审限内审结,但由于指定管辖程序的介入,办案周期不可避免受到影响。为减少程序环节增加带来的负面影响,Y 中院对交叉指定管辖所涉程序事项办理设定了2~7 天不同周期,但仍无法避免审理周期绝对延长。据统计,抛开申请、裁定等案卷材料的移送在途时间不计,2014 年中院从受理异地交叉管辖申请到作出裁定的审查时间平均为9.9 天,最短为1 天,最长21 天;2015 年平均处理时间为18.9 天,最短为2 天,最长达48 天。[6]

(六)异地审判提升诉讼成本

异地交叉指定管辖新增了当事人申请(或基层法院主动报请)异地管辖、上级法院审查决定、决定送达及裁定后案件移送等环节,由此对诉讼成本带来的影响包括:一是时间成本提高,前已讨论,此处不赘述。二是审判资源配置增长,异地交叉指定管辖案件涉及移出、移进以及中院的立案、审查环节,与一般行政案件比较,至少需新增四个合议庭的人力进行处理,而异地诉讼文书送达、宣判、执行等也需更多审判资源得以完成。三是当事人诉讼成本提高,虽个案耗费未做区分统计,但跨地域导致当事人交通成本增加是确定无疑的。即便按“邻近+新增距离原则上不超过50 公里”两个标准确定管辖法院,与一般行政案件相比,各方当事人仍可能面临至少2 次往返约100 公里的新增交通成本。

有关司法实务研究文集(下册)的文章

从多年改革试点的经验来看,异地交叉管辖似乎已走到力图求变之时,审判实践对管辖制度改革亦寄予了更多的期待。提级管辖后由上级法院审理行政案件,可提高行政审判的司法审查力度。由此可知,从异地交叉管辖到相对集中审理,再到设立跨行政区域法院,随着审判资源的不断集中,裁判专业化的程度也逐渐提升。三种方案均体现了促进资源集中、优化的改革思路,交叉管辖和相对集中改革调整范围较小,成本相应较低。......

2023-07-18

(三)管辖层级过低难以抵抗行政干预行政诉讼与民事诉讼审查对象的差异,决定了二者对一审案件管辖权要求的不同。民事争议在进入诉讼程序前未经权威机关处理,法院适用法律的前提是依据证据对事实进行认定,因此一般以基层法院管辖为原则。提高行政案件管辖层级,或应成为管辖制度改革的一个基本方向。......

2023-07-18

调整司法管辖区域提升行政机关干预司法成本,减少当事人因审判不公而引发的上诉、申诉,本是异地交叉管辖的题中之义。无论是Y 中院或是其他异地交叉管辖试点法院,改革过程中均表现出对当事人的程序权利保障不足:第一,指定管辖过程缺乏当事人参与。异地交叉管辖样本案件中,当事人提出异议的案件虽然不超过总数的3%,但不能因案件基数不大而剥夺当事人应有的救济途径。表2不同法院异地交叉案件受案范围......

2023-07-18

因此,异地交叉管辖的调整也必须与司法体制改革中涉及的审判资源调配、审判权配置、人财物管理体制、法院组织体制等根本性问题的调整思路保持一致,以增强改革后管辖制度在新体制中的普适性。......

2023-07-18

本文立足于行政案件跨区域管辖制度改革排除行政干扰的基本价值追求,以所在中院异地交叉指定管辖改革为样本,通过实证分析的方式从制订管辖程序设计、防止行政干预效果、管辖权功能设置、办案周期等多个角度对异地交叉管辖的运行情况进行了阐释。现有行政审判框架内,管辖权被赋予了维护案件公正受理与裁决的重要作用。......

2023-07-18

道路与道路或其他设施如铁路、管线等相交时所形成的共同空间称为道路交叉。如图7-18所示环形十字交叉图,绘制时应先确定主骨架,再进行细节的绘制。然后使用偏移命令OFFSET绘制另外两个圆,其偏移距离分别为20和37.5。根据图7-21所示,匝道可采用圆命令CIRCLE的“相切、相切、半径”方式绘制,也可以使用圆角命令FILLET绘制。......

2023-09-18

图2-8 PLC的循环扫描工作过程1.CPU自检阶段CPU自检阶段包括CPU自诊断测试和复位监视定时器。在自诊断测试阶段,CPU检测PLC各模块的状态,如出现异常立即进行诊断和处理,同时给出故障信号,点亮CPU面板上的LED指示灯。这样可以避免由于PLC在执行程序的过程中进入死循环,或者由于PLC执行非预定的程序造成系统故障,从而导致系统瘫痪。如果程序运行失常进入死循环,则WDT得不到按时清零而触发超时溢出,CPU将给出报警信号或停止工作。......

2023-06-23

下面将以图4.3.2所示的例子来介绍创建扫描混合特征的一般过程。图4.3.2 扫描混合特征Step2.选择下拉菜单命令,系统弹出图4.3.3所示的“扫描混合”操控板,在操控板中按下“实体”类型按钮。图4.3.3 “扫描混合”操控板图4.3.4 选择曲线图4.3.5 扫描方向Step4.定义扫描中的截面控制。图4.3.9 第一个截面图形Step6.创建扫描混合特征的第二个截面。图4.3.12 选取轨迹线的终点图4.3.13 第二个截面图形Step7.在操控板中单击按钮,预览所创建的扫描混合特征。......

2023-06-20

相关推荐