该例食谱的蛋白质,脂肪,碳水化合物摄入量基本合理。优质蛋白质占总蛋白质的比例接近一半,可以认为优质蛋白质的供应量基本合理。对自己一周膳食状况利用询问法进行调查分析。......

2023-10-11

一、概述

(一)定义

营养调查(nutritional survey)是运用科学手段来了解某个群体或个体的膳食营养水平,以判断其膳食营养摄入是否合理和营养状况是否良好。

营养评价(nutritional assessment)是根据营养调查的结果,对被调查者的营养状况进行综合分析和评价。

(二)调查的目的与意义

(1)了解不同地区、不同人群的膳食种类和数量,评价居民膳食结构和营养现状,以预测今后发展的趋势。

(2)发现与膳食营养因素有关的营养问题,跟进监测或进行原因探讨。

(3)为制定营养政策法规、研究与营养相关疾病、制定营养素供给标准提供参考和依据。

(三)调查对象与时间

1.调查对象 以调查目的、视人力物力而定,选择的原则应具有代表性。

2.调查时间 最好每季一次,如人力物力受限,可夏秋和冬春各一次,每次3~7天。

调查膳食结构、能量与营养素摄入、烹调方法、一日三餐分配是否合理。

(四)膳食调查方法

(1)称重(量)法。

(2)记账(查)法。

(3)24 h回顾法(询问法)。

(4)化学分析法:对食物进行化学分析。

(5)食物频率法(食物频数法)。

每种方法都有优点和不足,有时使用两种或多种方法相结合才能提供更准确的结果。实际调查时应多采取组合方法效果更好。

二、调查方法

(一)称重(量)法

称重法也常称为称量法,是指通过准确称量掌握调查对象在调查期间(4~7天)每日每餐各种食物的消耗量,从而计算出每人每日的营养素摄入量。

优点:比较准确。称重法准确性高,可作为膳食调查的“金标准”,用以衡量其他方法的准确性。

缺点:环节多、工作量大,需要较多的人力和经费;忽略了烹调加工对营养素的损失或影响。称重法一般用于比较严格的调查研究。

【调查步骤】

(1)准确记录每餐各种食物及调味品的名称。

(2)准确称量食物的生重、熟重、剩余量、零食。从市场买回的食物(称市品);去掉不可食部分后所剩余的食物(称食部);食物烹调后的食品重量(称熟重);吃剩饭菜的重量(称剩余量)。

(3)有关“称重法”计算公式

*生熟比=生食物重量/熟食物重量

*生食物的摄入量=熟食摄入量×生熟比

(4)将食物按品种分类,求得平均每人每日的食物消耗量。

(5)查食物成分表计算平均每人每日的营养素摄入量。

【注意事项】

(1)准确称重和记录熟食的实际摄入量:进行称重记录时,调查者要在调查对象每餐食用前准确称量和记录各种食物,吃完后还要将剩余或废弃部分称重并加以扣除,得出每种食物的实际摄入量。

(2)零食也要称重并记录:三餐之外的水果、糖果和花生、瓜子等零食也要称重并记录。

(3)膳食调查的时间不宜太长,但也不能太短,太长消耗人力物力,太短又不能反映真实水平,一般定为4~7天。

(4)在不同季节分次调查,不同地区不同季节的人群膳食营养状况往往有明显差异,为了使调查结果具有良好的代表性和真实性,最好在不同季节分次调查。

(二)记账法(查账法)

适用于有详细膳食账目的集体单位,也可用于家庭。

开始调查前需记录现存(库存)的食物量,调查过程中详细记录各种食物的采购量,在调查结束时记录剩余(库存)的食物量。集体调查要记录每日每餐进食人数,以计算日总人数。对于有膳食账目的集体食堂等单位,可查阅过去一定时期内全体人员的食物消费量,并除以同一时期的进餐人数,算出平均每人每日各种食物的摄入量。

优点:容易掌握、手续简便、节省人力和经费,可以调查较长的时间,减少时间和季节间的误差。

缺点:只有平均数据,没有个人资料;不能反映某一个体的实际摄入水平和个体间的差异;不能对出现营养问题的个体进行评估和解释;不太准确。

【调查步骤】

(1)个体数据收集:设计表格,记录个体食物的摄入量。

(2)群体数据的收集和计算:群体数据的基础是个体数据,其收集方式参考个体数据的收集;在只收集到调查期间总的食物摄入量的情况下,还须登记就餐人数,以方便计算平均摄入量。

【举例】

某被调查人群由三类人员组成,其中能量供给量为2000 kcal的有12人、2400 kcal的有8人,2600 kcal的有6人,对三类人员均进行了为期3天的膳食调查,请计算该人群的折合标准人系数及混合系数。若查表得知该类人群每日蛋白质平均摄入量是75 g,则该人群的折合标准人的蛋白质摄入量应该是多少克?

解:计算步骤

①分别计算三类人员的折合标准人系数;

②运用公式再计算混合系数;

③最后计算该人群的蛋白质平均摄入量。

*折合系数=能量供给量(kcal)/2400(kcal)

2000 kcal人群(12人)的折合标准人系数:2000 kcal/2400 kcal≈0.83

2400 kcal人群(8人)的折合标准人系数:2400 kcal/2400 kcal=1.0

2600 kcal人群(6人)的折合标准人系数:2600 kcal/2400kcal≈1.08

混合系数:(0.83×12×3+1.0×8×3+1.08×6×3)÷(12×3+8×3+6×3)=0.94

假如调查该人群的蛋白质平均摄入量,查表知是75 g/d,则该人群的折合标准人的蛋白质平均摄入量是:75÷0.94=80 g。

(三)24 h回顾法

24 h回顾法也称询问法,即通过询问并记录调查对象一天24 h内各种主副食品的摄入情况,一般调查3天以上,然后计算平均每天营养素的摄入量,并进行初步的评价。

优点:简便易行。

缺点:结果粗糙。

【24 h回顾法调查误差较大的原因】

(1)对食物量判断不准确。

(2)回忆不清楚,存在误报、漏报或少报。

(3)心理因素的影响,存在多报或少报。

(4)被调查者不配合。

【注意事项】

(1)调查人员必须明确调查目的,语言表达能力强,具有熟练的技能及诚恳的态度。

(2)调查时应佩带或携带有效证件,遵守预约时间并尊重调查对象的习俗。

(3)选用24 h回顾调查法应连续进行3天。

(4)年龄太小的儿童或年龄太大的老年人不适合作为24 h回顾法的调查对象。

(5)引导调查对象准确描述进餐情况,力求不遗漏、不多报或少报。

(四)化学分析法

通过实验室化学分析方法,测定调查对象在一定时间内所摄入食品的能量和营养素的数量及质量。收集样品的方法是双份饭菜法,即制作两份完全相同的饭菜,一份供调查对象食用,另一份作为分析样品,分析样品在数量和质量上必须与调查对象摄入的食物一致。

(五)频率法

频率法是估计被调查者在指定的一段时期内吃某些食物的频率的方法,以问卷的形式进行膳食调查,以调查个体经常性的食物摄入种类,根据每日、每周、每月甚至每年所食各种食物的次数或食物的种类来评价膳食营养状况。近年来被应用于了解一定时间内的日常摄入量,以研究既往膳食习惯和某些慢性病的关系。

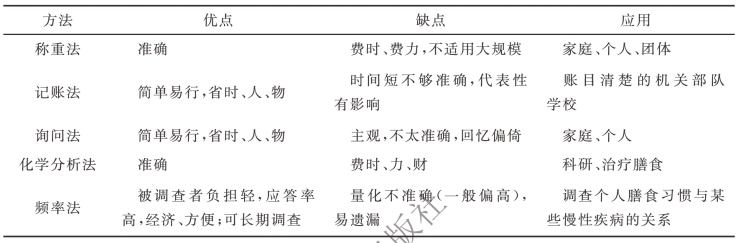

常用五种调查方法的应用范围和优缺点见表8-1。

表8-1 常用五种调查方法的应用范围和优缺点

三、营养评价

(一)膳食结构的评价

膳食结构是指膳食中各类食物的数量及其在膳食中的比例。一般指提供的能量占总能量的比例。膳食结构的评价一般可以参考平衡膳食宝塔的模式进行评价。

膳食结构的评价要特别注意以下几点。

(1)种类要求:膳食食物是否多样化。

(2)数量要求-差距描述:平衡膳食宝塔是理想化的模式,与个人现实有差距。

(3)适用条件:平衡膳食宝塔是长期模式,不适用于个人短期的评价。

(二)能量和营养素摄入量的评价

应用“中国居民膳食营养素参考摄入量(DRIs)”对个体和群体的能量和营养素摄入量进行评价。如何具体应用DRIs评价膳食营养素摄入量参考相关章节。

(三)能量来源分布评价

一般包括食物来源和营养素来源分布评价。

(1)食物来源:我国推荐的“2000年膳食目标”要求总能量60%来自谷类,动物性食物占比为14%。

(2)营养素来源:

蛋白质供能比:11%~15%为宜(婴幼儿为12%~15%,成人为11%~14%)。

脂肪供能比:25%~30%。

碳水化合物供能比:55%~65%。

(四)蛋白质的来源分布评价

对膳食蛋白质的评价不但要考虑其数量,还要对其质量进行分析评价。一般认为,合理膳食中蛋白质数量应足够(成人70 g),优质蛋白质(动物性蛋白及豆类蛋白)应占总蛋白质的1/3以上。

(五)能量餐次分配的评价

一般认为三餐能量分配的适宜比例为:早餐30%、午餐40%、晚餐30%。

四、体格检查

人体测量的内容包括:①身(长)高(对3岁以下儿童需要量身长);②体重;③皮脂厚度(测量皮脂厚度的常用部位有肱三头肌部、肩胛下部、腹部);④上臂围;⑤腰围;⑥臀围;⑦头围(对3岁以下儿童测量头围);⑧胸围。

(一)成年人最常用的体格检查

测量指标是身高、体重、上臂围、腰围、臀围和皮褶厚度等,其中以身高和体重最重要,因为它综合反映了蛋白质、能量以及其他一些营养素的摄入、利用和储备情况,反映了机体、肌肉、内脏的发育和潜在能力。对于成年人而言,由于身高已基本无变化,当蛋白质和能量供应不足时体重的变化更灵敏,因此常作为了解蛋白质和能量摄入状况的重要观察指标。

(二)儿童生长发育检查

测量常用的指标有体重、身高、坐高、头围、胸围、上臂围等,而其中身高、体重、头围和胸围是儿童体格测量的主要指标。婴幼儿由于不能站立或站立时不能保持正确的身高测量姿势,也不能自主端坐保持正确的坐高测量姿势,故采用卧位分别测量头顶至臀部、足底的距离。除了测量方法选用的差异性外,还要注意测量方法的标准化。

(宁 超)

有关营养与膳食的文章

该例食谱的蛋白质,脂肪,碳水化合物摄入量基本合理。优质蛋白质占总蛋白质的比例接近一半,可以认为优质蛋白质的供应量基本合理。对自己一周膳食状况利用询问法进行调查分析。......

2023-10-11

按照标签成分的标示,查找《GB 2760—2014食品添加剂使用标准》,分析不同添加剂的作用、使用范围、使用限量,并分析评价该添加剂是否符合卫生标准。将其余玻璃杯分别按《GB 2760—2014食品添加剂使用标准》中规定,加入适量添加剂,混匀后暴露于空气中。表6-3 食品添加剂功能比较分析表3.实操训练比较不同食品企业生产的同类产品的食品添加剂使用状况并分析评价。......

2023-10-11

阅读《GB 7718—2011预包装食品标签通则》,明确用于预包装食品的术语、相关规定、基本要求,强制标示内容和非强制标示内容。非强制性标示内容包括批号、食用方法、能量和营养素。......

2023-10-11

参照食物成分表初步核算该食谱提供的能量、营养素的含量与RN I s标准进行比较分析,对营养素含量摄入较差的部分进行调整,最后确定食谱。一日食谱确定后,可根据食用者饮食习惯,市场供应情况等因素在同一类食物中更换品种和烹调方法,编制一周食谱。......

2023-10-11

表5-6 基本信息登记表步骤三:确定钙和主要营养素的需要量。按进餐者的标准体重计算每日钙、总能量及其他营养素的摄入量。在高钙膳食加工中,应注意消除和避免干扰钙质吸收的膳食因素。......

2023-10-11

(一)仿制图章工具“仿制图章工具”是一种复制图像的工具,即在要复制的图像上取一个点,然后复制整个图像。使用仿制图章的步骤如下。(二)图案图章工具“图案图章工具”使用户可以用图案绘画。(三)修复画笔工具1.“修复画笔工具”可用于校正瑕疵。在工具箱中选择“修补工具”。要使用图案修复区域,同样先选择“修补工具”,在图像中拖动,选择要修复的区域。......

2023-11-16

根据以上数据计算其一天摄入总能量,三种产热营养素供能比,并进行评价。查找食物成分表,确定食物所含能量及三大产热营养素量,见表2-19。蛋白质、脂肪、碳水化合物适宜的供能比分别为 10%~15%,20%~30%,50%~65%。该例食谱三大产能营养素供能比例除蛋白质高于比例外,其余均较合理。......

2023-10-11

相关推荐