资本主义和社会主义两种制度并存为“趋同论”的产生提供了条件。从实际结果看,“趋同”的结果仍然是资本主义性质的社会。“趋同论”消除社会主义与资本主义在制度上的根本区别,不承认社会主义终将代替资本主义的必然结果,实质上是为资本主义制度辩护的论调。......

2023-07-28

在我们陆续探讨了法的形成和运作过程、权利义务的关系、权利与权力的关系、法的价值目标、法治与社会公平正义的关系之后,我们回到法的本质问题,深入理解法的概念。

孙国华、朱景文主编的《法理学》教材所阐释法的本质:“法的第一级本质,是被奉为法律的统治阶级意志。……法的第二级本质,是被一定历史条件所决定的人们的行为自由与纪律。……法的第三级本质,是社会生活、特别是经济发展的客观需要。”[30]2015年的第4版教材将第二级本质改为“法是一定价值观所确认的行为自由与纪律”。[31]这个变化体现出对价值问题、公平正义的重视。[32]

法的定义:“法是由国家制定或认可并有国家强制力保证其实施的,反映着统治阶级(即掌握国家政权的阶级)意志的规范系统,这一意志的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的,它通过规定人们在相互关系中的权利和义务,确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序。”[33]

结合图6.1、图6.2、图6.3,我们既不能把马克思主义法学理论关于法的本质的观点当作“决定论”“本质主义”来理解,也不能以法律实证主义的思路平面化、静态化地理解这个定义,而应以认识框架的模式来理解。马克思主义的认识框架,并不是对之前讨论到的西方近代哲学“认识论陷阱”的延续,而是提供给我们用于深入理解法的产生发展过程、变化趋势的多层次框架,借由这个框架,无论是法的内容、外在特征还是法的价值导向,都可以得到理解,避免认识上的片面性。

法的本质三个层次,谈的是对法的功能作用、内容、价值倾向起着塑造作用的社会经济、政治、文化过程——以法律的形式给予政治博弈结果以承认和支持(第一层次)、社会博弈塑造利益关系正当性评价标准(第二层次)、制约博弈格局的社会条件(第三层次)。法的定义则体现出法的表象特征(规范系统)、法发挥功能的内在支撑力量(国家强制力)和蕴含着特定价值立场的行为要求(符合统治阶级经济需求、价值观正义观的权利和义务关系)。法的本质和法的定义引导我们关注法的形成和运作过程,关注法的变化趋势和原因,关注在其中起作用的各种主客观因素对法的内容、价值目标的影响,关注法的要求、导向对不同个体、群体生活境遇的影响,并非以决定论的方式用统治阶级意志、经济基础定义法。

在法律实证主义看来,除了法律本身展现出来的特征(Something of law)以外,不需要谈论其他问题,涉及社会价值目标的公平正义不属于“法律科学”考察范围,更无必要讨论法的本质。而马克思主义关于法的本质的观点,尽可能谈论所有与法有关的(Something about law)的因素,并以多维层次[34]来讨论各有关因素对于法形成运作的影响,将法律实证主义认为无须纳入法学视野的广阔领域纳入考察范围。

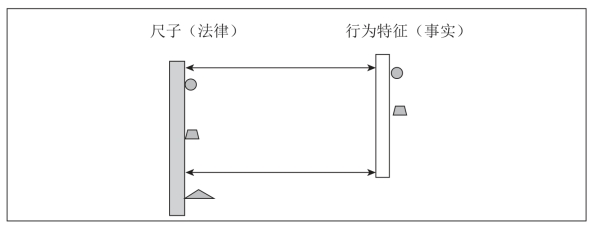

如果按照法律实证主义的理解,仅仅把法律看作一个规范体系,将其作为不证自明的、先天的“客观”标准尺来度量人的行为(图6.4),很容易只着眼于内在视角的两两对比,找寻标准强调的要素与行为特征的相似性,以尺上的刻度剪裁事实发生过程细节,以剪裁过的事实来认定行为的性质,而忘记尺子本身是为度量而设计,尺上的刻度是被有意设定的。

图6.4 视野1:法律实证主义的视野

如果始终记得尺度标准并非先天的、静态的,尺上的刻度需在深入理解社会公平正义实现条件的基础上进行调整(图6.5),我们对法律的理解就会全面深刻得多。

图6.5 马克思主义法学理论的视野

在2019年11月于中国人民大学召开的“中国法理学的知识体系”研讨会上,朱景文老师作了题为《关于人大法理学特色的几个问题》的报告。他提到,法理学科随着法实证论、法社会学的发展使关于法律现象的研究从不同层面、具体领域展开,产生了分化,却也逐渐凸显出对“合”的关注不足,推进国家治理能力和治理体系建设成为当前的重要任务,使我们有必要深入回顾总结从合到分的趋势,正视历史上“国家与法的理论”教学研究方面的经验。

在我看来,分化是认识细致发展的结果而非认识发展的规律,细分过于狭隘容易“只见树木不见森林”。有些人认为法学应该“去政治化”,将意识形态、政治学的内容与法学理论剥离开,对超越法律规范本身理解法的马克思主义法学理论持鄙视态度(或表面肯定实际上将其冷藏),特别体现在当前一些法理学者过度追求一种规范法学、法教义学“法理学”的立场上。还有些人以对现行制度政策的讲解作为法理学的主体内容。在我看来,这些做法容易将“法的本质”等法的一般理论中的核心问题边缘化。现实中,国家与法存在着内在联系,法总是产生于特定的社会结构中并体现着一定的价值目标(意识形态立场),深入对法的认识必须广泛联系政治经济文化体制问题来研究,而马克思主义关于法的本质的观点让我们正视现实的复杂性,只有在其提示的不同层次上综合统筹法实证论、法社会学研究才能更加全面深入细致地把握法律现象的本质、理解现行法律政策的意义。

【注释】

[1]法的实施,尤其是实施过程中的司法环节是当前法学教育的重心,所以在此有所侧重地探讨法的形成。

[2]关于“赋值”和“去值”的观点参见[德]安德雷亚斯·莱克维茨:《独异性社会:现代的结构转型》,巩婕译,社会科学文献出版社2019年版,第54~66页。

[3]如果有兴趣可以阅读[法]热拉尔·迪梅尼尔、多米尼克·莱维:《新自由主义的危机》,魏怡译,商务印书馆2015年版,其中对美国当前的阶级结构及其相互关系作了一定分析,可借此了解新自由主义的实质、阶级结构对于制度的影响。

[4]此处观点受法国社会学者思想的启发,参见[法]埃哈尔·费埃德伯格:《权力与规则:组织行动的动力》,张月等译,格致出版社、上海人民出版社2017年版,第202~230页。

[5]参见[德]诺伯特·霍斯特:《法是什么?》,雷磊译,中国政法大学出版社2017年版,第111~132页。

[6]我仅仅结合吉登斯部分社会学观点,并不认为吉登斯理论全然可取。吉登斯作为英国工党“第三条道路”的规划者,其政治理论带有明显缺陷。关于“第三条道路”的问题,参见孙国华主编:《公平正义与中国特色社会主义法治》,中国人民大学出版社2018年版,第119页,周元撰写的“国外马克思主义公平正义的学说”部分。

[7][德]恩格斯:“致康拉德·施米特”(1890年8月5日),载《马克思恩格斯全集》第37卷,人民出版社1971年版,第432~433页。

[8]相关事例可参阅[美]凯文·贝尔斯:《用后即弃的人:全球经济中的新奴隶制》,曹金羽译,南京大学出版社2019年版。

[9]参见孙国华、朱景文主编:《法理学》(第四版),中国人民大学出版社2015年版,第91页。

[10]参见孙国华、朱景文主编:《法理学》(第四版),中国人民大学出版社2015年版,第40页。

[11][英]大卫·休谟:《人类理智研究道德原理研究》,周晓亮译,沈阳出版社2001年版,第92页。

[12]参见[德]康德:《法的形而上学原理权利的科学》,沈叔平译,林荣远校,商务印书馆1991年版,第28页。

[13]参见周元:“从犯罪论体系之争看法学方法论”,中国人民大学2011年博士学位论文。

[14][美]理查德·桑内特:《公共人的衰落》,李继宏译,上海译文出版社2014年版,第57页。

[15][美]理查德·桑内特:《公共人的衰落》,李继宏译,上海译文出版社2014年版,第4~6页。

[16]参见[英]亚当·斯密:《道德情操论》,蒋自强、钦北愚、朱钟棣、沈凯璋译,商务印书馆1997年版,第105~107、111、229~331页。

[17]参见[美]理查德·桑内特:《公共人的衰落》,李继宏译,上海译文出版社2014年版,第42~48页。

[18]当代的哲学思潮流派内部观点差异都很大,不能完全一概而论,在这里仅是作大致的总结。例如,西方马克思主义的一些学者,也会深入到资本主义社会经济、政治结构中来探讨问题,未仅仅停留在认识论层面上。

[19][奥]弗里德利希·冯·哈耶克:《法律、立法与自由》(第二、三卷),邓正来、张守东、李静冰译,中国大百科全书出版社2000年版,第5、12、16页。

[20]在此,感谢叶传星老师在与我的一次对话中提出的问题:马克思主义法学理论关于法的定义、法的本质、公平正义的观点如何回应西方哲学本体论、价值论相区分的立场。这个问题激发我了的思考,在这部分,我试图对它进行解答。

[21]《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第33页。

[22]经查明,这一公式经由一些司法考试培训教育传播。

[23]更详细的讨论参见孙国华主编的《公平正义与中国特色社会主义法治》,中国人民大学出版社2018年版,第四章中讨论到的柯亨对罗尔斯学说的批判。

[24]参见[奥]弗里德利希·冯·哈耶克:《法律、立法与自由》(第二、三卷),邓正来、张守东、李静冰译,中国大百科全书出版社2000年版,第59页。

[25][美]米尔顿·弗里德曼:《经济自由》,载[美]约翰·杜威等:《自由主义》,杨玉成、崔人元编译,世界知识出版社2007年版,第420~425页。

[26]参见[法]让·波德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京大学出版社2000年版,第8页。

[27]孙国华主编:《公平正义与中国特色社会主义法治》,中国人民大学出版社2018年版,第四章对于不同思潮关于自由、平等、公平等价值目标的理解,有更详尽的解释。

[28]关于这方面的争论,参见孙国华主编的《公平正义与中国特色社会主义法治》,中国人民大学出版社2018年版,第五章关于马克思主义公平正义理论的内容。

[29]参见香港电视台(RTHK)制作的一档真人秀节目《穷富翁大作战》。

[30]孙国华、朱景文主编:《法理学》(第2版),中国人民大学出版社2004年版,第39~40页。

[31]孙国华、朱景文主编:《法理学》(第4版),中国人民大学出版社2015年版,第24页。

[32]教材以前并未忽视法的价值问题,在法的内容部分讨论了价值观、正义观。参见孙国华、朱景文主编:《法理学》(第2版),中国人民大学出版社2004年版,第43页。

[33]孙国华、朱景文主编:《法理学》(第2版),中国人民大学出版社2004年版,第50页。第4版的定义:“法是由国家制定或认可并有国家强制力保证其实施的,反映着统治阶级(即掌握国家政权的阶级)意志的规范系统,这一意志的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的,法通过规定人们在法律上的权利和义务,确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序。”第2版的定义注重法的内容,第4版的定义强调法律形式。

[34]关于层次的讨论还可参阅附录2论文。

资本主义和社会主义两种制度并存为“趋同论”的产生提供了条件。从实际结果看,“趋同”的结果仍然是资本主义性质的社会。“趋同论”消除社会主义与资本主义在制度上的根本区别,不承认社会主义终将代替资本主义的必然结果,实质上是为资本主义制度辩护的论调。......

2023-07-28

关于学习方式的本质问题,近年来一些学者进行了为数不多的讨论,总结他们的研究成果,基本可以归纳为“生产方式说”、“认识方式说”和“存在方式说”三种观点。“生产方式说”强调学习方式与人类生产方式的对应关系,学习方式是与生产方式同一层次的范畴,通过对生产方式的分析,加深了对学习方式的认识。“认识方式说”认为,学习究其本质是一种教学认识。学习方式是人类最基本的社会实践活动方式之一。......

2023-10-25

原因很简单——他们依据了不同的理论概念,从不同理论视角出发,同一个问题就会有不同的答案。士兵依据的是军事理论、艺术生依据的是绘画理论,农夫则从农业种植理论出发思考问题。可以说,这个故事生动演绎了理论何为。理论为人们理解世界、认识世界提供了不同的概念和认知方式,在此意义上,“理论”也是一种认知的媒介和工具,为人类各种社会实践活动和个体行为提供具有合理性、合法性的依据。......

2023-06-18

可见,在克拉克等学者看来,创业型大学并不是一种功利取向的营利性大学,其组织特性更不可能是学术资本主义。可见,在该理论奠基者看来,创业型大学属于一种实用主义的大学,而不是一种功利主义的大学,前者属于哲学观范畴,后者属于伦理观范畴,其组织特性自然不应该是功利取向的学术资本主义,而是实用取向的学术资本转化。......

2023-10-05

马克思主义人学理论是整个马克思主义哲学的一个重要组成部分。所以,“马克思主义人学”研究的提法在理论上是能够成立的,在实际研究中具有显见的合法性。马克思主义人学理论的内容非常丰富、深刻,但其核心,在笔者看来,一言以蔽之,就是“以人为本”的理念。这是对马克思主义人学理论的严重误解。......

2024-01-10

框架理论的核心是以框架形式来表示知识,它的基本观点在于:人脑中已存储有大量事物的典型情境,也就是人们对这些事物的一种认识,这些典型情境是以一个称作框架的基本知识结构存储在记忆中的。这种定义可分为条和框架。条是指活动的顺序,框架是指用来界定条的组织类型。......

2024-03-04

在此基础上,本文形成七个重要的理论假设。图1人大预算监督强度的理论框架在我们的理论框架中,城市人大的预算监督水平是因变量。通过预算对话,对政府及其各个部门的预算申请、预算执行以及执行情况等,人大就可做出支持或不支持的决策,这即是强制。现有文献指出,预算改革为人大加强预算监督创造了条件。根据以上分析,形成三个与人大及其常委会特征相联系的理论假设。因此,加强人大预算监督有赖于财政部门的配合。......

2023-07-03

整合语文课程标准中的要求、相关实践及研究成果,可以从如下三个维度立体地认识语文教学和测评领域的情境。(二)情境的目的指向我国已有的教学、测评实践,大多是在环境、场景意义上理解情境的,环境、场景构成了测试任务的背景或载体。从“目的”的角度来理解和设置情境,可以尽量保证情境类型齐全且具有意义。PISA和我国高中语文课程标准都是从行为的“目的”角度勾勒了测试语境中的情境。......

2023-08-17

相关推荐