有趣的是,凭借信息素等通信手段,蚁群内部形成了一个复杂的通信网络。与此同时,一个复杂的通信网络也随之形成了。整个社会的运作都要依靠通信网络才能完成。如今,人和机器原本分散在世界各地,然而以互联网为代表的通信网络却将人和机器联结在一起,形成了全球脑,同时也将集体智慧发挥到了令人难以置信的程度。更重要的是,正是凭借通信的汇聚作用,才产生了集体智慧,这才是通信最有价值的地方。......

2023-08-06

具体说,控制论是一门以数学为纽带,把研究自动调节、通信工程、计算机和计算技术以及生物科学中的神经生理学和病理学等学科共同关心的共性问题联系起来而形成的边缘学科。控制论奠基人是美国数学家维纳和英国生物学家艾什比(William Ross Ashby)。1948年维纳在总结前人经验基础上提出了该理论。控制论另一奠基人艾什比的主要科学著作《控制论导论》和《大脑设计》于20世纪50年代出版后,一再重版。书中提出的思想在今天已成为控制论的基本概念。

维纳(1894—1964)

艾什比(1903—1972)

维纳1894年11月26日生于美国密苏里州的哥伦比亚市,1964年3月18日在瑞典斯德哥尔摩讲学途中因心脏病去世。维纳天资聪颖,并在他的父亲影响下,11岁就上了大学,学的专业是数学,但喜爱物理、无线电、生物和哲学,14岁考进哈佛大学研究生院学动物学,后学哲学,18岁获得哈佛大学数理逻辑博士学位。1913年博士刚毕业,维纳就去了欧洲向罗素、哈代和希尔伯特数学大师们学习数学。正是多种学科在他头脑里的汇合,才结出了控制论这颗综合之果。

维纳在其50年的科学生涯中,先后涉足哲学、数学、物理学和工程学,最后转向生物学,在各个领域中都取得了丰硕成果,称得上是恩格斯颂扬过的、20世纪多才多艺和学识渊博的科学巨人。在二次世界大战期间,为对付德国空中优势,英美两国急需提高防空体系性能。维纳两次参加美国研制防空火力自动控制系统工作,当时高射炮弹速度比德国飞机快不了多少,而德国飞机飞行又有一定随机性,这就要求盟军的高射炮在瞄准时不能直接对准目标或只是有个大约提前量,而要预测飞机将要飞到的精确位置,以使炮弹击中目标。这就产生了自动控制问题。维纳将概率论和数理统计等数学工具用于火炮控制系统,并提出了一套最优预测方法。但这只能给出一种可能性最大预测,并不能给出百分之百击中率。为此,他开始把早年学的动物学知识用了起来,并成功地设计了防空火炮的自动控制系统。

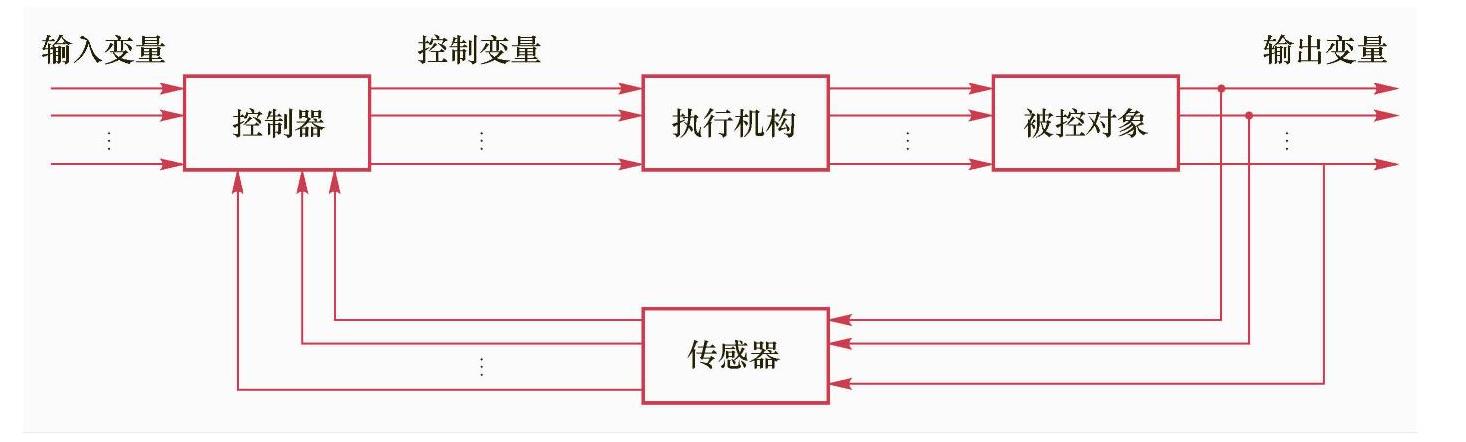

1943年,维纳与别格罗和罗森勃吕特合写了《行为、目的和目的论》的论文,从反馈角度研究了目的性行为,找出了神经系统和自动机之间的一致性。这是第一篇关于控制论的论文。1943年底在纽约召开大会,参加者有生物学家、数学家、社会学家和经济学家,他们从各自角度对信息反馈问题发表了意见。以后又接连举行了这样的讨论会,对控制论的产生起了推动作用。控制论的真正诞生是在1947年的春天,维纳参加了在法国举办的调合分析问题的数学研讨会。在法国逗留期间,维纳结识了法国赫曼书店的弗里曼。弗里曼直截了当的要求维纳把他关于控制论的思想写出来,而在此之前美国竟然没有一家书店愿意出版维纳有关控制论的著作。维纳接受了这一请求,于1947年底完成了《控制论》一书的写作,并于1948年正式出版。《控制论》一书的出版,标志着控制论作为一门崭新学科诞生了。《控制论》一书的副标题是“关于在动物和机器中控制和通信的科学”。《控制论》一书尽管还包含了不少未解决的问题,甚至有不完备和错误的思想,但在现代科学方法论研究上却实现了真正的突破,它预示了“建立一个介乎各门科学之间的科学部门的计划”就要得以实现了。一般控制系统框图如图1-1所示。

图1-1控制系统框图

1.3.2.1 控制论的定义

控制论创始人维纳对控制论给出的定义是:控制论是关于在动物和机器中控制和通信的科学。

控制论的另一创始人艾什比认为控制论就是一种机器的理论。这里必须注意,艾什比认为控制论虽然是作为一种“机器的理论”而存在着,但它实际研究的是一切“可能的机器”,至于其中有的机器是否被人或自然界创造出来,对它倒是次要的。换言之,控制论研究的不是物体而是动作方式,它并不深究这是什么东西,而要研究它做什么……控制论本质上是研究机能和动态的。正因为如此,控制论才能够超脱具体机器、生物体以及社会的具体构造性,能够突破工程与非工程的界线,甚至跨越自然科学和社会科学两大领域,为人们对这些系统的研究提供了一种横断的方法。

与艾什比的定义相类似的还有一些。如前苏联学者茹科夫就认为控制论不是普通的专门科学,它是研究物质运动某种形式范围内科学发展的一种新的方法,甚至应该首先把功能方法本身当做控制论对象。即控制论是研究组织界的各种功能系统的科学。前民主德国的哲学家克劳斯在其《从哲学看控制论》一书中也认为“控制论不仅研究现存的和已知的机器的行为方式,而巨要成为关于可能的机器的行为方式的理论”。

从维纳和艾什比的定义中可以看出,它们在总的方面不矛盾,但其侧重点并不一样。维纳等人的定义基本上是从具体的控制系统的控制形式上考虑问题,他们认为控制论的研究重点在于控制系统的控制和调节的一般规律。艾什比等人则把控制论理解为研究某种过程的方法。从方法论的角度,它们首先把功能方法本身当作了控制论的研究对象。他们认为,控制论不是沿着把它作为独立学科进行教学的路线进行,而应当是在生物科学、社会科学和技术科学中揭示和考虑控制论的方法。

钱学森给出的控制论定义:控制论的对象是系统,为了实现系统自身的稳定和功能,系统需要取得、使用、保持和传递能量、材料和信息,也需要对系统的各个构成部分进行组织;控制论研究系统各个部分如何组织,以便实现系统的稳定和有目的的行为。

综合国内外学者的研究成果,控制论可以定义为研究系统的调节与控制的一般科学,是自动控制、无线电通信、神经生理学、生物学、心理学、电子学、数学、医学和数理逻辑等多种学科互相渗透的产物。

1.3.2.2 控制论的发展

控制论一词是从希腊文演变而来的。在古希腊有些文献中用这个词表示掌舵人,在柏拉图的《高尔吉亚》文中,又用来指驾船术或操舵术。有时,柏拉图也用这个词来表示管理人的艺术。柏拉图的学生亚里士多德在其《政治学》第五册中进一步发展了柏拉图的思想。他认为管理一个政治团体或一个国家就如同驾驶一艘船一样,必须实行控制。近代著名的法国物理学家安培,也认为“控制论”就是管理国家的科学。维纳在创立控制论之初就提出控制论不仅应该是一种机器理论,而巨应该能够运用于社会领域。而控制论一词,恰好贴切地反映了维纳的这一思想。于是,维纳在为他所创立的这门学科命名时,就选择了控制论一词。

自1948年控制论作为一门新兴科学诞生以来,无论在理论上还是在应用上都有很大的进展。从理论上来讲,维纳1961年出版的第二版《控制论》中,维纳新补充了两章,内容主要涉及自学习、自生殖机器和自组织系统。1962年他发表的《上帝和高兰合股公司》,又一次讨论了自组织系统问题。这些新增内容充分反映了控制论在理论上的进展。当然,从控制论诞生以来的40多年来看,控制论的进展更突出地表现在应用领域。按照现在的一般观点,控制论在应用领域主要有四个分支,即工程控制论、生物控制论、智能控制论和社会控制论。按照控制论的研究对象、提出任务、分析方法和工具的不同,我们通常将工程控制论的发展划分为以下三个阶段:

1)1948年—20世纪50年代末期,经典控制理论阶段。该阶段主要研究单输入单输出的线性控制系统的一般规律,建立系统、信息、调节、控制、反馈、稳定性等控制论的基本概念和分析方法。研究重点:反馈控制,核心装置是自动调节器,主要应用于单机自动化。当然,学术界比较一致的看法,是认为我国学者钱学森1954年在美国发表的《工程控制论》应作为该阶段的奠基性著作。

2)20世纪50年代末期—20世纪70年代,现代控制论阶段。该阶段主要研究多输入多输出的线性、非线性控制系统。研究重点是最优控制、随机控制和自适应控制,主要应用于机组自动化和生物系统。

在20世纪60年代前后,由于美国和前苏联等国家在空间技术、导弹系统、人造卫星、航天系统等科学技术的迅速发展,对自动控制提出了更高性能和更高精密度的要求。因而,控制论的研究对象发生了变化,它必须从理论与方法上研究和解决多输入多输出的控制系统,参量随时间变化的时变系统以及非线性系统,而巨还要解决最优化以及如何适应环境变化的问题。出现的新问题要求控制论有新理论与方法来处理。

现代控制理论形成主要标志是匈牙利裔美国数学家卡尔曼(Rudolf Emil Kalman)提出的状态空间方法和能控性与能观测性等新概念,以及与最优控制有关的前苏联学者庞特里雅金等人提出的极大值原理和美国数学家贝尔曼提出的动态规划方法等。

状态空间方法在经典控制理论中早就使用了,但在现代控制理论中,这种方法被加以推广和发展,并成为一种主要的有效的方法。从数学方面来说,对于多输入、多输出的系统,由于关系复杂,只有导入状态变量才能使方程的阶数降低。虽然方程阶数越高带来微分方程的个数越多,但在数学上可以用矢量与矩阵来表示。因而它不仅适用于复杂的线性系统,而巨可以推广应用于非线性系统、时变系统以及稳定性的分析与研究,并巨便于在计算机上使用。

状态空间方法与能观测性、能控性分析和研究也是密切相关的。能观测性是根据系统在适当时间的输出,是否能以所需要的精度来测定系统内部的状态或反应的问题。而能控性则是用现有的控制手段,能否对系统施加影响到所需要的程度问题。也就是能否通过控制使系统达到预定目标的问题。在现代控制理论中,给出系统的状态方程以后,可以推导出完全能观测和能控制的充分必要条件。根据能观测性和能控性的功能,可以证明任意一个线性系统都可以分解为能控又能观、能控不能观、不能控能观和不能控又不能观的四个子系统。其中后三种子系统中的隐蔽振荡现象用传递函数来分析与处理就很困难,只能用定性分析的方法来处理。

最优控制理论是现代控制理论中另一个重要的理论和方法。最优控制理论是用以确定使受控系统或运动过程的给定性能指标取极大或极小值的最优控制的主要方法。最优控制问题有四个要素:

①受控系统或过程的数学模型。通常采用状态方程的形式,它是状态向量x的一阶微分方程

f=f(x,u,t) (1-1)

式中,u是控制向量;t是时间变量。

②容许控制。

③目标集。在控制作用下系统状态所要达到的目标区。这个目标区可以是一个给定的点,也可以是一个给定的区域。

④性能指标。性能指标的形式由实际问题来决定,通常有两种类型:表示系统在末时刻状态的性能指标称为末值型性能指标,记为S(x(tf),tf);用特定函数的积分表示系统运动过程中的性能的指标称为积分型性能指标。

最优控制问题可表述为寻求一个容许控制u(t),以使受控系统从某个给定的初始状态x(t0)=x0出发,在末时刻tf达到目标集,并巨使性能指标泛函J[u(·)]达到极小值或极大值。据此定出最优控制u*(t)的关系式后,最优控制问题的求解就归结为对运动方程及其初始条件x(t0)和伴随方程及其末时刻条件λ(tf)联合求解,这种问题称为两点边值问题。更一般形式的最优控制问题(包括受控过程为时变系统、性能指标为积分型指标或混合型指标、末状态的约束方程为更复杂的形式等情况)的极大值原理的结果都可由上述基本形式导出。

极大值原理是20世纪50年代中期前苏联学者庞特里亚金提出的,在工程领域中很大一类最优控制问题都可采用极大值原理所提供的方法和原则来定出最优控制的规律。

3)20世纪70年代末期至现在,属于大系统理论阶段。该阶段主要研究对象是众多因素复杂的控制系统(如宏观经济系统、资源分配系统、生态和环境系统、能源系统等)。研究重点是大系统的多级递阶控制、分解—协调原理、分散最优控制和大系统模型降阶理论等。

自20世纪70年代以来,人们已不再满足现代控制理论中对一般多变量系统的研究,而是希望解决数目更大的多变量系统所涉及的问题。比如宏观经济系统、资源分配系统、生态和环境系统、能源系统等这样的大系统或巨系统。以计算机为运算工具,采用现代控制论的概念和方法来研究大型工业企业的管理系统、生态系统、经济系统和社会系统已成为可能。正是大系统理论的出现,使工程控制研究扩展到生物领域,并进而深入到社会领域和思维领域。

大系统具有以下特点:

①规模庞大,元件、部件多,包含着许多子系统。

②结构复杂,各元件、部件、子系统之间的联系复杂。

③功能综合,往往具有多个目标,其中的某些目标之间还可能是相互对立或矛盾的。

④多输入、多输出、多干扰的多变量的系统。在有的大系统中,不仅包含“物”的因素,而巨包含“人”的因素,如工厂、城市或国家。

大系统在控制与管理之间很难找出一条明确的界限。它既可以从控制的角度来分析与处理,也可以从管理科学的角度来分析与处理。

大系统理论分析主要采用模型化方法来进行定性与定量的研究。首先建立大系统的数学模型,用数学表达或来规划系统的各种性能。其次,建立它的网络模型,并作出必要的网络图、流程图、程序框图和计划评审图等。最后,还要建立仿真模型。这是因为大系统往往与技术指标、经济效益和社会影响有关。分析与设计一个大系统,通过建立仿真模型,以便进行大系统仿真。在建立模型的过程中,逻辑方法起着很重要的作用。从控制论方法来看,一个大系统可能是黑箱、灰箱或白箱。在建立模型时,要根据不同的情况,运用演绎和归纳相结合的方法求出模型。

由于因素众多和结构复杂使得即使是确定型的大系统数学模型,其方程的阶数一般也是较高的,大大超过经典控制理论所常见到的二阶或三阶的范围,甚至可能达到几十、几百甚至上千阶的高度。同时出现的方程个数也可能是大量的。这些情况甚至使得高速度的计算机都无能为力。现代控制理论与大系统理论研究模型的降阶问题,或称为模型简化的问题,就成了大系统控制理论研究的一个重要问题。模型简化主要有两种方法:一种是聚合法(Ag-gregation),另一种是摄动法。聚合法只能适用于线性系统,而摄动法则不仅适用于线性系统,还能应用于非线性系统,因而是一种更有用的数学工具。

大系统的控制结构大体上可以分为三类:第一种类型是多级控制或递阶控制,即对不同的递阶实行不同的控制。一个大的控制系统分为三级递阶结构,一级是运用一些调节装置进行局部控制级,二是实现过程的最优化进行递阶控制级,三级是协调与组织管理称为协调控制级。第二种类型是多层控制。即按任务或功能分层,在各层次之间存在着不同的分工。一般来说,层次越高,任务或功能越复杂,干扰的变化也较慢;反之,低层的任务或功能较单纯,干扰的变化也较快。例如电子系统为了保证安全供电,其任务往往分为预防层、恢复层和紧急层,以对付各种影响安全的扰动。第三种类型是多段控制,即按被控制对象的时序分段。例如,导弹的弹道可以分解为主动段、惯性飞段和末制导段。

1.3.2.3 现代控制理论的主要内容

现代控制理论主要利用计算机作为系统建模分析、设计乃至控制的手段,适用于多变量、非线性、时变系统。它在本质上是一种“时域法”,但并不是对经典频域法的从频率域回到时间域的简单再回归,而是立足于新的分析方法,有着新的目标的新理论。现代控制理论研究内容非常广泛,主要内容包括:线性系统理论、最优控制、随机系统理论和最优估计、系统辨识、自适应控制、模糊理论、非线性系统理论、鲁棒性分析与鲁棒控制、分布参数控制、离散事件控制、智能控制、大系统理论、生物控制论和社会控制论。

1.最优控制理论

它是现代控制论核心,它通过数学方法,科学、有效地解决大系统设计和控制问题。它强调采用动态控制方式和方法,以满足多种多输入多输出系统控制要求,实现系统最优化。最优控制主要在工程控制系统、社会控制系统等领域得到应用和发展。

2.自适应、自学习和自组织系统理论

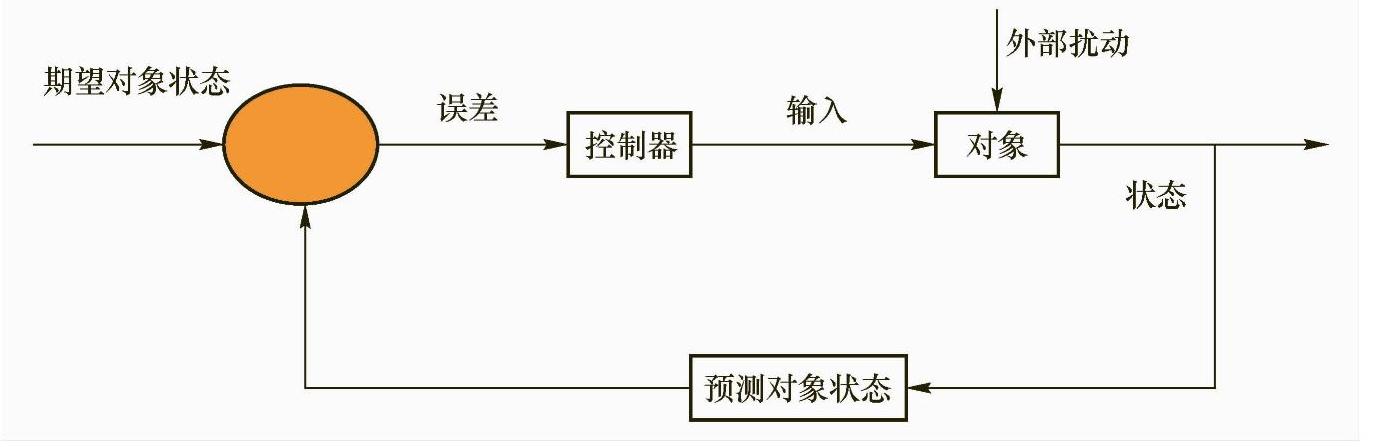

如图1-2所示,自适应控制系统是一种前馈控制系统。前馈控制是指环境条件还没有影响到控制对象之前就进行预测而去控制系统的一种方式。

[案例] 垂直飞行火箭控制系统。火箭实际上是一个倒置摆,它由发动机喷出的气流平衡,本身不稳定(只要火箭的中心线与垂直方向有一点偏离,就会使火箭倾倒)。通过在火箭上安装万向架转动火箭发动机,合理地改变排气气流方向,保持火箭稳定垂直飞行。实现改变气流方向唯一满意的方法就是采用反馈,不断测出火箭运动角度,使控制器适当调整火箭发动机方向。

图1-2 前馈控制系统

自适应控制系统能按照外界条件变化,自动调整其自身结构或行为参数,以保持系统原有的功能。

自学习系统就是系统具有能够按照自己运行过程中的经验来改进控制算法(如怎样达到最优控制的算法)能力。自学习系统理论有“定式”和“非定式”两个方面。

自组织系统就是能根据环境变化和运行经验来改变自身结构和行为参数的系统。自组织系统理论主要目标是通过仿真,模拟人的神经网络或感觉器官的功能,探索实现人工智能途径。

3.模糊理论

它是在模糊数学的基础上形成一种新型数理理论,主要是用来解决一些模糊的、不确定型问题。

4.大系统理论(large scale systems theory)

它是现代控制论最近发展的一个重要领域。它以规模宏大、结构复杂、目标多样、功能综合、因素繁多的各种工程或非工程的大系统自动化问题作为研究对象。大系统理论研究和应用涉及工程技术、社会经济、生物生态等许多领域。例如,城市交通系统、社会系统、生态环境保护系统、消费分配系统、大规模信息自动检索系统。主要研究结构方案、稳定性、最优化和模型简化等问题。

5.生物控制论

生物控制论主要研究生物系统的控制过程和信息运动规律,它涉及神经系统、生理调节系统、内分泌系统和肌肉运动系统等。它是从生物系统的各个部分及其与外部环境的相互联系和相互制约中研究对象的运动规律。由于存在各种不同类型的生物,存在不同结构层次和不同功能的生物系统,所以生物控制论研究的具体课题十分广泛。

6.社会控制论

社会控制论是20世纪70年代在现代控制论发展的基础上诞生的一门新兴学科。社会控制论的形成比工程控制论、生物控制论要晚。作为一门系统的理论,尽管目前尚不成熟,但它为人类研究复杂的社会大系统提供了崭新的方法。具体来说,社会控制论就是把控制论应用于社会的各方面,诸如生产管理、交通运输、电力网络、能源管理、通信工程、环境保护和城市建设,以至整个社会的管理。社会控制论认为,社会是个活的自组织系统,存在信息反馈;社会控制系统的决策能力和作用在社会系统的发展过程中具有重要地位。社会控制论将人类社会这一系统看作一个动态的自我调节系统,通过研究结构、行为和功能,揭示出各子系统之间的物质、信息传递及其发展演化规律,并力图运用有关数学模型将复杂的社会过程模型化、形式化,以求得对社会现象的精确描述和仿真,达到最优控制之目的。

有关系统工程学及应用的文章

有趣的是,凭借信息素等通信手段,蚁群内部形成了一个复杂的通信网络。与此同时,一个复杂的通信网络也随之形成了。整个社会的运作都要依靠通信网络才能完成。如今,人和机器原本分散在世界各地,然而以互联网为代表的通信网络却将人和机器联结在一起,形成了全球脑,同时也将集体智慧发挥到了令人难以置信的程度。更重要的是,正是凭借通信的汇聚作用,才产生了集体智慧,这才是通信最有价值的地方。......

2023-08-06

机器人系统通常分为机构本体和控制系统两大部分。工业机器人的控制一般均由计算机实现,常用的控制结构有集中控制、分散控制、递阶控制等形式。图8-8所示为PUMA机器人的控制器,该系统采用了两级递阶控制结构。因此,关于机器人的控制问题引起了技术界的广泛研究,但到目前为止,机器人控制理论还不完整、不系统。......

2023-06-26

最让现代艺术家和匠人感到困扰的是机器。今天,微电子学的到来意味着智能机器会入侵各种脑力劳动领域,比如说医疗诊断或者财会服务等原本只能靠人力完成的工作。在某些光明时代的人物看来,机器的优越性并不会造成人类的绝望。节制与简朴是人类文化中至关重要的因素;这些品德自然不是机器能产生的。詹姆斯·瓦特随着物质文化逐渐成熟,19世纪的匠人变得越来越像是机器的敌人。......

2023-08-15

机器学习一般根据处理的数据是否存在人为标注可分为监督学习和无监督学习。因此,监督学习的根本目标是训练机器学习的泛化能力。总之,机器学习就是计算机在算法的指导下,能够自动学习大量输入数据样本的数据结构和内在规律,给机器赋予一定的智慧,从而对新样本进行智能识别,甚至实现对未来的预测。机器学习的一般流程如图6-1所示。......

2023-06-28

AS机器人有左右两个电动机,是其主要动力来源。因此,在对运动精度要求较高的场合,首先要校正机器人的电动机偏差。其中sleep(0.8)是机器人转90°所需要的时间。该值和转弯速度以及机器人的电动机有关,需要实际调整,此外地面的摩擦力也有影响。利用sleep()函数是控制电动机工作的常用方法。......

2023-06-26

工业物联网创建机器即服务的第一步,是生成机器或流程的虚拟表示,也称为数字孪生。工业物联网是支撑智能制造的一套智能技术体系,但要实现机器即服务离不开良性的商业生态和市场环境,特别是要看清工业物联网的三个误区:第一,工业物联网实施的智能制造,不是简单把自动化做好,也不是纯粹的机器换人,任何设备都要进行智能连接、智能对话、自我学习和自我修复,才能实现个性化和柔性化的智能化生产。......

2023-07-02

电阻点焊在汽车制造中应用最广,通常一辆货车有3500~4500个焊点,轿车和箱式汽车有8000~12000个焊点。在车身装焊和汽车零部件生产中,广泛采用工业机器人,用于电阻点焊、激光焊、螺柱焊、涂胶等。据统计,2015年我国拥有各类工业机器人13万台,占全世界正在服役工业机器人总量的8%,估计我国目前焊接机器人的安装数约6万台,汽车制造是焊接机器人的最大用户。......

2023-07-02

如果依靠人工运输,则效率低下,且人工搬运成本较高,因此需要设计电气控制系统控制电动机完成相应的操作。图5-1运料、上料生产线工作示意图任务分析本课题综合了行程开关、时间继电器、正反转和制动等的应用,在生产机械的电气控制领域具有一定的代表性。通过本课题的学习,能够系统地掌握电气控制线路的设计理念、设计思路和设计方法。......

2023-06-24

相关推荐