嵇康的风水思想关于嵇康的风水思想,有学者以为嵇康是中国古代士人风水观念的集中代表,认为他是介于信与不信之间的骑墙派。他的风水思想集中表现在以下几个方面:第一,嵇康部分否定了“性命自然”说。因此,嵇康的反问抓住了阮侃“性命自然”说的自我矛盾之处,阮侃无法公开否认“道德”对命运的调节作用,因为这是人类社会的一个基本共识,是不容置疑的。嵇康还批驳了阮侃的“信顺成命”说。......

2023-11-28

水平主义又称为适应主义。代表人物:温特劳布、卡尔多、莫尔和拉沃伊。基本观点:货币供给是内生的,利率是外生的,商业银行适应信贷需求而创造信贷货币,中央银行作为最后贷款人而适应商业银行的准备金需求。拉沃伊(1984)概括为:“在一般情况下,商业银行愿意提供所有的贷款,中央银行原意满足既定利率条件下所有的准备金需求,利率由中央银行或者商业银行系统决定……贷款创造存款,存款创造准备金,货币供给是内生的……在既定利率条件下,它可以表示为一条水平的供给曲线”。

(一)温特劳布的基本模型

温特劳布内生货币供给模型的基础是其著名的工资定理,根据这个定理:

![]()

其中,P代表物价水平,K 代表外生制度环境所决定的企业垄断程度,W 代表名义工资,Q 代表实际产出,名义工资与实际产出之比(W/Q)是产出的单位劳动成本。用劳动收入L去除W 和Q,可以得到:

![]()

其中,w 代表以名义货币计算的平均工资率(W/L),A 代表平均劳动生产率(Q/L)。假定劳动生产率的提高速度相对稳定,那么当名义工资率的增长超过平均劳动生产率的提高(w>A)时,单位劳动成本变化导致生产成本增加,物价就会上涨。上式可写成:

![]()

即物价是名义工资的函数,两者正相关变化。

因为名义收入等于一般物价水平乘以实际产出,对于任何给定的实际产出水平和相应的就业水平,名义收入增长的直接效应是物价将按比例提高。如果货币供应量不增加,也就是说物价无法上涨,工资上涨的结果只能是产出的下降,相应的,就业也将下降。因而避免失业增加的办法只能是增加货币供给。也就是说,货币供给只能按照工资增长率超过平均劳动生产率的程度相应增加,它不为中央银行独立决定,而是由经济运行的客观要求所决定,这就是温特劳布的内生货币供给理论。

对温特劳布来说,物价水平的变化是单位劳动成本变化的结果,货币供给直接与实际产出水平和就业相联系,货币供给与物价水平的间接联系是通过增加失业、抑制工资来实现的,而失业的增加则是中央银行拒绝充分满足增加的货币需求的结果。温特劳布认为,只要货币工资是在谈判桌上外生决定的,货币政策对物价就只有间接影响。而且,除非中央银行无视政治当局的权威,即不惜引起实际产出和就业的大幅度下降,货币政策才能保持物价稳定,否则,物价就是工资的函数,而不是货币供给的函数。货币供给只能对物价起“支撑作用”,或者用温特劳布(1978)的话来说:“只要物价水平主要由中央银行所不能控制的工资谈判决定,货币当局最多就只能保证货币的充分供给,以消除阻碍充分就业和经济增长的金融障碍,货币当局并不拥有控制物价水平的有效手段”。而且,由于中央银行的货币供给必须随着货币需求的增加而增加,并充分满足这种增加的需求,所以温特劳布认为货币流通速度是常数。

很明显,温特劳布的内生货币供给理论假设政府不容许经济偏离充分就业状态,哪怕是稍微的非充分就业状态,这是不符合实际情况的,因为从历史来看,几乎所有的政府都会以失业和衰退为代价来对付严重的通货膨胀。

(二)卡尔多的“最后贷款人”观点

卡尔多强调中央银行承担稳定金融体系的责任。在卡尔多的观点中,中央银行的基本职责是作为最后贷款人,通过贴现窗口,保证金融部门的偿付能力。为了避免金融秩序紊乱、防止信贷紧缩导致债务紧缩,中央银行除了满足公众的货币需求外,别无选择。卡尔多(1970)指出:“中央银行不能拒绝对‘合格票据’的贴现……如果它这样做了,即每天或每周确定一个固定的贴现额度……中央银行就不能履行其作为银行体系最后贷款人的职责。该职责对于保证银行体系的流动性极为重要,因为中央银行不能接受银行体系崩溃这一灾难性的后果……在信用货币经济中,货币供给是内生而不是外生的——它直接随公众对持有现金或银行存款的需求变化而变化,而不能独立于这种需求的变化”。由此可见,所谓的不能拒绝并不是无权拒绝,而是中央银行考虑到灾难性的后果而不敢拒绝或不愿拒绝。因此货币供给是由需求内生决定的,只有利率是中央银行外生政策变量,在中央银行制定和维持的任何利率水平上,货币供给曲线的弹性都无限大,即货币需求创造货币供给,货币供给因此完全满足经济对货币的需求。在这里,货币流通速度是稳定的,因为货币供给量很容易对货币需求量的变化作出反应,所以货币流通速度无须发生变动。卡尔多的理论观点可以用图2-1来表示:

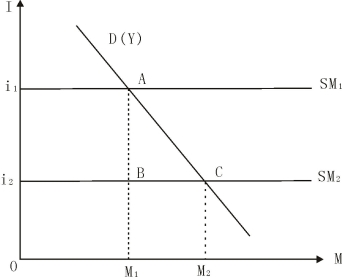

图2-1 卡尔多的水平货币供给曲线

在图2-1中,纵轴i表示由中央银行外生决定的利率,横轴M 表示货币存量。SM1 和SM2 是货币供给曲线,它们表明对应于每个可能的利率都有一条与横轴平行的货币供给曲线SM,因为中央银行要发挥“最后贷款人”的职能,就只能在既定的利率水平上无限地尽可能供给货币以满足所有的货币需求。图中的货币需求曲线D(Y)是名义收入的函数,D(Y)的斜率为负,表示利率越低名义收入越多,货币需求也就越大。

在A 点上,货币需求M1 对应于利率水平i1 上的货币供给。假设此时的实际产出并未达到充分就业的均衡,在既定的公众信心和企业预期的条件下,利率的变动将导致实际产出沿着稳定的资本边际效率曲线移动。假设中央银行在政府要求下把利率降低至i2,以刺激实际投资,则在政府的收入政策、物价政策保持不变的情况下,实际产出的增加将导致名义收入的增加,而名义收入增加又将导致经济状况最终达到D(Y)上的C 点,货币需求也将沿横轴由M1 移至M2。为了维持利率在i2 保持不变,作为最后贷款人,中央银行只能被动增加货币供BC,在C点上,货币供给与货币需求再度实现均衡。显然,货币需求由A 移向C是外生利率下降的结果,而外生利率的下降导致投资和名义收入的增加,这又反过来刺激货币需求,中央银行只能被动满足这一增加了的需求。因此,货币需求决定货币供给。这就是卡尔多的货币供给内生性模型。

由此可见,与温特劳布相似,卡尔多的内生货币供给理论主要突出了中央银行面对外在压力的无奈。事实上,卡尔多认为中央银行只能顺应货币需求的假定是存在问题的,因为中央银行并未将充分满足货币需求作为政策目标,它完全可以在一定程度上拒绝增加货币供给的要求。而且温特劳布和卡尔多的重要论断是,由于中央银行的货币供给可以很容易对货币需求做出反应,因此货币流通速度是稳定的,但实际情况并非如此:货币流通速度不仅不是常数,甚至其函数形式也是不稳定的。

(三)莫尔的内生货币供给理论

在20世纪70年代温特劳布和卡尔多提出货币需求创造货币供给的观点之后,莫尔于80年代末又将他们的理论进一步深化。如果说温特劳布和卡尔多的内生货币供给理论主要体现在中央银行承担稳定经济金融秩序责任的无奈上,那么,莫尔的理论则超越了关于“政治压力”等的分析,深入探讨了金融运行机制变化的影响。在批判前人的基础上,莫尔从多个角度推进了内生货币供给理论,使其趋于一个完备的理论体系。该理论体系主要包含以下内容:

1.信用货币的内生本质

莫尔将货币分为商品货币、政府货币和信用货币。商品货币实际上就是指实物货币,其供给由该商品的生产成本所决定,政府货币是政府发行债券而沉淀在流通中的货币,由政府利益决定政府货币的供给,这两类货币的供给均与它们的需求没有直接关系,因此是外生货币。信用货币则是商业银行发行的各种流通和存款凭证,它们形成于商业银行的贷款发放,而贷款发放取决于公众对贷款的需求,商业银行不能拒绝符合条件的贷款需求,所以信用货币的供给不独立于信用货币的需求。尽管信用货币的供给也要受到中央银行货币政策的影响,但是在既定的贷款利率水平上,中央银行也不能拒绝商业银行的贷款要求,因此,货币存量最终取决于公众的贷款需求,公众的贷款需求为经济的运行状况所决定,从而信用货币的供给亦为经济运行状况所决定,这就是信用货币的内生性。

2.利率是外生变量

莫尔继承了卡尔多的观点,认为利率是中央银行的外生政策变量,并通过列举各国经济发展的资料来进行证明。根据莫尔的论证,中央银行一旦确定对商业银行提供贷款的利率,它就既不能要求也不能拒绝商业银行贷款。中央银行外生确定的贷款利率是商业银行的短期贷款成本,它直接决定商业银行的短期贷款利率,并且通过金融市场的参加者对未来短期利率的预期,决定长期利率,即利率水平为中央银行外生决定,而不是由货币供给与需求共同决定。中央银行无须,也不能通过货币供给的变动影响利率,它只能直接通过利率的变动,影响货币需求,进而影响货币供给。在莫尔看来,中央银行只能在既定的利率水平上,满足当时的货币需求,因此,正如温特劳布和卡尔多所描述的那样,货币供给曲线是条水平线,这就是以他们为代表的内生货币供给理论被称为水平主义的原因。莫尔明确指出:“货币内生性的含义绝不是说中央银行是无能或被动的,必定是适应性的,而只是说中央银行的控制工具是价格而非数量”,这个价格即是指利率,而数量是指货币存量、贷款数量、银行准备和基础货币等。由于中央银行在决定利率时受到很多因素的制约,所以中央银行对利率的决定,并非将其一成不变地固定在某个水平上,而是在一定范围内上下波动。

3.基础货币供给的内生性

莫尔还认为,中央银行对基础货币的控制能力是有限的,它并不能自主决定基础货币的供给。因为中央银行进行政府证券交易的对象是追求利润最大化的商业银行,它们通常已将其资产运用在有价证券或商业贷款上,一般不会有闲置资金参与公开市场的买卖。也就是说,商业银行购买政府证券的资金只能是其所持有价证券或商业贷款转换的,而这种转换并不容易顺利实现。一方面,商业银行的贷款难以提前收回,另一方面,中央银行促使商业银行出售有价证券的能力也比较有限。因此,商业银行对政府债券的购买欲望不会太强,必须降低政府证券的价格,提高政府债券收益率才能吸引商业银行购买,而这显然会加重政府负担。尽管中央银行可以提高贷款利率以紧缩公众的贷款需求,但是它却不能拒绝商业银行申请再贴现,否则,可能会危及银行体系的流动性。也就是说,中央银行并不能按自己的意愿决定基础货币供给,这一结论与传统货币理论大相径庭。

4.商业银行角色转换传导的内生性

莫尔将金融市场分为批发市场和零售市场。商业银行筹集资金的市场是批发市场,商业银行发放贷款的市场是零售市场。在批发市场上,商业银行是借款条件的接受者和借款数量的决定者,而在零售市场上,商业银行则是贷款条件的决定者和贷款数量的接受者。商业银行通过在这两个市场上的角色转换,将公众的货币需求直接传导给中央银行,促使其增加货币供给。因为商业银行根据零售市场上的贷款数量决定其在批发市场上的借款数量,所以零售市场上的资金需求将通过商业银行直接传导至批发市场,企业在零售市场上对商业银行的资金需求转变为中央银行在批发市场上向商业银行供给资金,中央银行一旦确定对商业银行提供贷款的利率,它就既不能要求,也不能拒绝商业银行贷款,货币供给因此经济运行的货币需求所直接决定。莫尔坚持:个别商业银行只能被动地满足借款人的贷款需求,尽管他们可以决定每笔贷款的发放,但就像可以决定车型和数量的制造商一样,车辆的生产和供给最终还是为市场需求所决定。

有关中国货币供给内生性研究的文章

嵇康的风水思想关于嵇康的风水思想,有学者以为嵇康是中国古代士人风水观念的集中代表,认为他是介于信与不信之间的骑墙派。他的风水思想集中表现在以下几个方面:第一,嵇康部分否定了“性命自然”说。因此,嵇康的反问抓住了阮侃“性命自然”说的自我矛盾之处,阮侃无法公开否认“道德”对命运的调节作用,因为这是人类社会的一个基本共识,是不容置疑的。嵇康还批驳了阮侃的“信顺成命”说。......

2023-11-28

第二国际形成一支阵容强大、理论功底扎实的宣传与传播马克思主义人才队伍。就马克思主义自身而言,传播马克思主义须解决以下问题:首先,语言问题。此三位虽然是以偏重革命实际的革命战士,但他们同样为马克思主义宣传与传播作出了重大贡献。从总体上看,李卜克内西的作品主要关涉两大主题,即宣传马克思主义基本理论与讨论当时重大的实践问题。......

2023-11-28

三五胡适反对倪嗣冲的爪牙倪嗣冲是安徽阜阳人,是窃国大盗袁世凯的得力帮凶。胡适和一班朋友不甘心让他们为所欲为,过舒服日子,总想有一种反对的表示,所以他劝许怡荪出来竞选绩溪县产生的省议会议员。村人反对,胡适想及许怡荪竞选失败的前情,更加气愤,他自然出头反对。倪嗣冲祸皖多年,皖人群起反对,旅外皖人也一致声讨。胡适在北京也与高一涵、李辛白等声援皖人的反倪运动。......

2024-09-20

奇克、明斯基和罗西斯是结构主义观点的早期研究者,目前较知名的有阿莱斯蒂斯、道、帕利和雷。卡尔多和莫尔关于货币流通速度是常数的假定以及得出在既定利率水平上货币供给曲线是一条水平线的观点均过于极端,结构主义观点对此进行了某些修正。以罗西斯为代表的结构主义观点可用下图2-2来说明:图2-2结构主义的货币供给曲线在图2-2中,横轴M 表示货币存量,纵轴i表示利率。......

2023-07-06

绝不正面反对别人的意见有一句古老而真实的格言说:“一滴蜜比一加仑胆汁能捕到更多的苍蝇。”他的成功主要源于他的一种好习惯——从不正面反对别人的意见。富兰克林接受了那次惨痛的教训后,为自己立下了一条规矩——决不正面反对别人的意见!当别人陈述一件他不以为然的事时,他不会立刻反驳,或立即指出对方的错误。......

2023-12-01

想要证明自己的见解是对的,绝没有你想象的那么容易。如果你也在玩“秋千魔术”,并想告诉你的邻座,说服他承认自己的观点是错误的。要牢记的一点是,我们要事先准备好所需的东西,而且在整个辩论过程中不能离开秋千。“秋千魔术”的发明者早已预料到我们会有这样的争论,所以告诉我,秋千旋转的圈数足以迎合所有的想象。当砝码的质量增加时,离心作用在圆周下半圈的各点上;当砝码的质量减小时,离心作用在圆周上半圈的各点上。......

2023-11-18

因此他在、和的意义上继续探讨罗素的摹状词理论。这里,摩尔着重分析了“被看做”和“定义”这两个表达式在日常语言中的意思。[11]从以上摩尔的分析我们可以看出,他主要是从字面或语词的意思方面来进行分析的。[12]应该指出,摩尔对于分析还有许多说明和论述,比如他认为同义解释不是分析,为此他还给出了三个分析条件。......

2024-01-22

◇悲观主义哲学家认为人生就是痛苦叔本华关注人间的苦难,被称为“悲观主义哲学家”。关于人在世界中的状况和人生意义的问题,是叔本华哲学中最重要的部分。人生活在这样的世界上,必然是痛苦的。最后,叔本华要人们绝食而死,以彻底否定生存意志。叔本华的人生观就是这样一种从否定人生的意义和价值开端,到厌恶人生,最后到彻底否定人生的哲学,这是一种极端的悲观主义、虚无主义哲学。......

2023-12-04

相关推荐