智力残疾是指智力显著低于一般人水平,并伴有适应行为障碍。此类残疾是由于神经系统结构、功能障碍,使个体活动和参与受到限制,需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。这一定义采用了当时国际范围最新的智力障碍的界定框架,并加入“支持”理念,体现了我国对智力障碍认识的国际性,且对智力障碍的教育起到了引领方向的作用。......

2023-07-02

智力障碍是客观的社会存在,但人们对其认识呈现出时间、地域等差异。美国作为当代世界特殊教育的发展重地,对智力障碍定义的发展具有重要影响,尤其是美国智力与发展性障碍协会,在自身的发展中推动智力障碍定义不断完善。下面以美国智力障碍定义的发展为主线,对智力障碍定义的演进进行回顾与分析。

自英国学者Tredgold于1908年首次提出智力落后的定义到最新的第11版定义,智力障碍定义的发展已有百余年的历史。在这一发展过程中,智力障碍定义经历了从“缺陷模式”到“支持模式”的转变,其中“缺陷模式”包括单一诊断标准与双重诊断标准两个时期。

(一)缺陷模式阶段

1.单一的智力标准时期(1959年之前)

自1908年Tredgold首次提出智力落后定义到美国智力缺陷协会(AAMD,AAIDD及AAMR的前身)出台1959年智力障碍定义期间,不同研究者或组织对智力障碍提出了一系列的界定。主要观点有:

(1)Tredgold对智力落后的定义如下:智力落后是一种由于大脑发育不全而在个体出生或年幼时期产生的智力缺陷状况,致使其无法履行作为社会成员所应尽的各种责任。1937年,Tredgold将智力落后的定义修订为:缺少他人的监督、控制与外部支持时,个体不能适应其同伴环境和维持生活的一种不完全的智力发育状态。

(2)学者Doll 1941年对智力落后的定义为:个体在生长发育时期由于体质发展迟滞而造成的一种社会无能状况,而且其根本无法医治或矫正。

(3)美国智力缺陷协会于1908年到1959年之间分别提出智力落后第1版、第2版、第3版、第4版定义,四版定义均以智商分数作为判断智力落后的唯一标准,并依据智商分数将智力落后程度分为以下三个水平:低能(Moron),智商分数在50到75之间;愚钝(Imbecile),智商分数在25到50之间;白痴(Idiot),智商分数小于25。

把智商分数作为诊断智力落后的唯一标准是上述定义的共性,由这一共性出发,推断智力落后的产生原因则强调遗传和病理因素,且智力落后是一种“永久的不可治愈”状态。把智力落后看成个体内在的不可改变的缺陷是这一时期的共同认识。

2.双重诊断标准时期(1959~1992年)

随着智力测验的缺陷逐渐被发现,智商分数在智力落后诊断中的唯一地位受到质疑,并引发了智力落后定义的相关变化。

(1)美国智力缺陷协会于1959年推出智力落后的第5版定义:智力落后是指出生发育期出现的一般智力功能低于平均水平,并伴有以下一种或多种缺陷:成熟、学习与社会适应。

(2)在第5版定义的基础上,美国智力缺陷协会于1961年出台了第6版智力落后定义:智力落后是指生长发育期出现的一般智力功能低于平均水平,并伴有适应行为的障碍。

(3)1961年以后,美国智力缺陷协会相继对智力落后的定义进行了一系列修订并陆续于1973年、1977年及1983年推出新定义,虽然调整不是很明显,但这些定义逐步推动了人们对智力落后的认识。其中1983年的定义如下:智力落后是指一般的智力功能明显低于平均水平,同时存在适应行为方面的障碍,发生在发育期。

与1959年以前的定义比较,美国智力缺陷协会上述几个版本定义在明确智力落后伴有智力不足的同时,强调必须具有“成熟、学习与社会适应缺陷”或“适应行为的障碍”,打破了仅仅依据智商分数判断智力落后的传统,推动智力障碍定义与诊断迈出了重要的一步。值得提出的是,1961年的定义已经明确提出了“适应行为”这一概念。此后,智力落后的界定沿用了智力和适应行为的双重诊断标准。

(二)支持模式阶段

1.1992年,美国智力落后协会(AAMR,智力缺陷协会于1987年更名为智力落后协会)推出了智力落后的第9版定义:“智力落后是指个体现有功能存在实质性的限制,其特点是智力功能明显低于平均水平,同时伴有下列各项适应技能中的两种或两种以上的局限:交往、自我照顾、居家生活、社会技能、社区使用、自我管理、卫生安全、适用的学科技能、休闲生活和工作,智力障碍发生在18岁以前。”同时提出了定义的四个假设:有效的评价应考虑文化和语言的多样性及沟通和行为因素的差异;适应行为限制产生在具有典型同龄群体特征的社区文化中,并且作为个体个别化支持需求的指标;特定适应能力缺陷往往与其他优势适应技能或者个体能力共存;通过一定期限内持续不断地提供恰当的支持,智力落后者的生活能力会逐步提升。

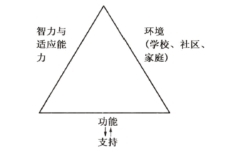

该定义包含了“智力功能和适应技能”“心理与情绪因素”“健康和身体因素”及“环境因素”四个维度。与1983年定义比较,这一定义增加了与个人因素(包括智力功能、适应行为)相对的环境因素(包括家庭、社区和学校),基于生态学视角把智力落后看成是个体的一种功能状态,是具有智力功能和适应行为限制的个体与环境相互作用的结果。概括地讲,1992年的定义是“功能性定义”,即智力功能与适应行为、环境和功能水平三方面因素的相互作用,并构成一个三边模型(图3-1)。个体的功能水平是智力功能及适应行为与环境互动的结果,而现有的功能水平导致个体需要不同程度的支持,适当的支持能够提升个体的现有功能水平。

图3-1 智力障碍定义三边图

1992年定义的另一个重要变化是提出了智力障碍的支持程度分类模式,具体包括间歇的、有限的、广泛的和全面支持四个类别,改变了一贯的认识智力障碍的“缺陷模式”,开启了“支持模式”的发展。

2.在1992年支持模式的基础上,智力落后协会于2002年对定义进行了修订,定义如下:智力落后是一种以智力功能和适应行为有显著限制为特征的障碍,适应行为表现在概念性、社会性,以及实践性适应技能上。该障碍发生在18岁之前。该定义包含以下五个假设基础。

第一,必须在能代表个体同龄伙伴的社区环境中考虑其当前的功能缺陷。

第二,有效评估需要考虑沟通、感官、动作以及行为等因素的差异,也要考虑文化与语言多样性。

第三,对个体来说,缺陷与功能通常是共存的。

第四,描述缺陷的一个重要目的在于阐述所需支持的整体情况。

第五,持续地给予适当的个别化支持,智力障碍者的生活功能通常能够得到改善。

与1992年定义比较,2002年定义继续保留功能模式的理论基础,但将个体功能的维度由四个增加到五个,分别为智力功能、适应行为、健康、参与和环境,增加了“参与”这一维度,个体现有智力水平、适应水平、健康程度、参与度和环境及支持对个体的功能产生动态影响。同时将适应行为具体为概念性、社会性和操作性技能,更加强调功能导向,完成了从缺陷模式到支持模式的转变。

3.2007年,美国智力落后协会更名为美国智力与发展性障碍协会(AAIDD),这一更名预示了对智力障碍本质认识的转变。2010年,美国智力与发展性障碍协会出台了最新的智力障碍定义,该定义沿用2002年定义及假设基础,但将定义中的“智力落后”更改为“智力障碍”,第一次在官方文件中使用智力障碍这一概念。同时强调临床诊断在智力障碍诊断、分类和支持计划制订中的重要作用,主张在不同环境中(学校、家庭、法庭、服务机构、政策领域等)对智力障碍进行评估,提倡实施依据智力功能、适应行为、健康、参与及环境等的多功能分类系统,在面对具体个案时,可以采用五个维度中的任一个或支持程度进行分类。同时对较高智商智力障碍者的诊断、评估、支持给予关注。

(三)智力障碍定义发展的特点

1.在发展中保持定义的连贯性

任何事物都是发展中的存在,智力障碍的定义也不例外,自20世纪初的早期界定到最新2010年版定义,智力障碍的界定发生了一系列变化;对智力功能和适应行为的理解逐步深入;对标准误差、练习效应以及常模变化等进行控制的测量理论和方法不断进步;逐渐强调临床诊断在测量工具实施、计分和解释中的重要作用。且自1961年的定义以来,基本保持了智力功能、适应行为及发生在发育期的三个核心维度。

2.命名渐近定义本质并具有人本精神

对于智力障碍的命名,从1961年前的智力缺陷到其后的智力落后,再到最新定义中的智力障碍,是对不具有歧视色彩且能反映概念本质的命名方式的不断探求。智力缺陷的“缺陷”是指心理上、生理上或人体结构上某种组织或功能的任何异常或丧失,对个体而言具有内在性、固有性、不可改变性,带有明显而严重的歧视色彩。智力落后中“落后”的本意是永远落后,同样容易引起误导,不能较好,反映障碍是个体功能与环境互动的本质。智力障碍这一概念在教育科学研究中使用已久,与智力落后比较,其涉及的人群及具体个案的障碍类型、程度等并没有本质差别,但“障碍”是指机会的丧失或受到限制,指的是患某种残疾的人与环境的冲突,导致无法与其他人在同等基础上参与社会生活。障碍不是残疾的必然结果,只有当残疾与环境、与社会对待残疾的态度发生冲突时,残疾才构成障碍。智力障碍这一命名彰显了对智力障碍人群的尊重与平等机会的重视,充分体现了人文性。

3.支持逐渐成为定义的核心内涵之一

在智力障碍的定义和分类系统中支持从边缘走到中心,再到成为定义体系的基石,支持及支持系统逐渐成为智力障碍定义、分类及教育干预中不可或缺的部分,同时,由支持带来的对障碍本质的反思、干预方式方法的改进与效果的提升等,彰显了支持在智力障碍研究与教育中的重要价值。

有关特殊儿童早期教育的文章

智力残疾是指智力显著低于一般人水平,并伴有适应行为障碍。此类残疾是由于神经系统结构、功能障碍,使个体活动和参与受到限制,需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。这一定义采用了当时国际范围最新的智力障碍的界定框架,并加入“支持”理念,体现了我国对智力障碍认识的国际性,且对智力障碍的教育起到了引领方向的作用。......

2023-07-02

智力障碍的形成原因是多方面的,相关研究显示目前确定的因素多达750种以上。所以,智力障碍的产生原因是一个被大量关注但需继续研究的问题。染色体异常导致的常见智力障碍类型有唐氏综合征、威廉斯综合征、脆性X综合征和先天性新陈代谢异常等。此类障碍一般为中度智力障碍,一部分人具有严重缺陷,而其他人尤其女性患者的智商有可能在正常范围内。病毒感染导致的智力障碍的程度与婴儿年龄有关,一般随着年龄的增长呈递减趋势。......

2023-07-02

由于构音障碍并不一定会伴随显著的外在缺陷,也不会有明显的疾病痛苦,更不会对患者构成直接的身体危险,往往被患者本人、家属等所忽略。构音障碍只是口语的表达障碍,其词义和语法正常。构音障碍患者的言语障碍程度主要受神经、肌肉及其功能受损程度的影响。还有一些构音障碍是由于构音器官形态和结构异常所致。听力损失和智力异常也可能导致患者出现并发性构音障碍。可见,构音障碍的致病因素有很多,在临床实践中应该仔细甄别。......

2023-07-02

(一)视觉障碍的定义视觉障碍有视觉损伤、视力残疾等不同说法。相较而言,视觉障碍则是“由于个人或社会对视觉损伤有不当期望和态度,导致个体正常生活功能表现处于不利地位”的情况。因此,视觉障碍指的是视觉损伤的社会和经济结果。凡是优眼矫正视力在0.3以下,或者,即使视力在0.3以上,但视野在20度以内,均认定为视觉障碍。其中的视力指标是以英尺为距离单位的Snellen视力表测定值。......

2023-07-02

下面从运动、认知、情绪情感、个性及语言等五个方面来介绍智力障碍儿童的障碍特征。智力障碍儿童由于大脑功能发育受阻,加上社会、家庭等不良环境的影响,其语言能力的发展受到很大的限制。调查结果表明,虽然智力障碍儿童的语言发展顺序、阶段特点等都与普通儿童基本一致,但是绝大多数智力障碍儿童仍有不同程度的语言缺陷。......

2023-07-02

第一章心理障碍的基本定义纵观人类发展进程,各种疾病一直相伴相随。心理障碍是在特定情境和特定时段由不良刺激引起的心理异常现象,属于正常心理活动中暂时性的局部异常状态。简言之,所谓的“心理障碍”,是一个人表现为没有能力按照社会认可的适宜方式行动,以致其行为的后果对本人和社会都是不适应的。心理障碍强调的是这类心理异常的临床表现或症状,而不是把它们当作一般的疾病看待。......

2023-12-07

对培智学校的美术教师来说,组织和编写教学内容的工作几乎一开始就由教师自己来进行。图7-11课例《中国卡通》4.开放性与独立性教学内容的开放性是指教学内容的设计具有向外延展性和非结构性,这种特性引导学生积极向相关内容进行扩展与自由探索,或者向语文、数学、自然、音乐、体育等其他学科扩展。而教学内容的独立性是指教学内容在体系上有一定的完整性和结构性,无须向其他内容或科目扩展就已十分完整。......

2023-07-30

沟通最常见的方式是语言和言语,因此本书主要从沟通障碍本身、语言障碍、言语障碍这三个方面来界定沟通障碍。(三)美国的定义1993年,美国言语语言听力协会对沟通障碍的定义是接收、发出、加工和理解概念或语言的、非语言的及图形符号系统的能力上存在的一种障碍。而广泛使用的言语障碍的定义是与其他人的言语偏离甚远,即:①引起了别人对言语本身的注意;②妨碍了沟通;③引起了说话者或听者的不适。......

2023-07-02

相关推荐