赤峰桥主塔锚固区采用施加环向预应力的构造方式,在精细化分析的基础上,针对普通钢筋及预应力钢筋进行设计。取主塔锚固区一段2 m 长塔身进行有限元分析,采用实体单元模拟混凝土塔身结构。图5-14主塔锚固区有限元计算模型分析结果表明,在桥塔自重、斜拉索拉力等荷载作用下,主塔顺桥向近洞口处拉应力较大,最大拉应力为10 MPa。图5-15主塔截面顺桥向及横桥向应力分布根据实体模型计算结果设计环向预应力束,如图5-16 所示。......

2023-07-01

赤峰桥桥塔垂直高度为64.923 m(至承台顶面),塔身轴线与大地平面垂直交角为63°。桥塔采用“回”形变截面混凝土构件。塔顶水平截面尺寸为4 m×6 m,与承台相交面的截面尺寸为9.5 m×6.0 m,在桥塔根部加腋以增大其抗弯刚度,截面尺寸为11.5 m×6.0 m。从承台上顶面到49 m 塔高范围内布置纵向预应力,从49 m 塔高到60.9 m 塔高范围内为桥面拉索锚固区,布置环向预应力,从60.9 m 塔高到桥塔顶为钢筋混凝土构件,桥塔顶部设置观光平台。主塔预应力混凝土结构部分的预应力束配束分为非锚固段(53 m 高程以下)和锚固段(53 m 高程以上)。主塔非锚固段预应力束分为先张束、后张束、侧面束和预留束。主塔后设置四根后背索,后背索下设置混凝土锚碇,并与主塔底部船形建筑物形成整体。

倾斜式主塔高度较高,倾斜角度较大,且主塔内部构造复杂,分别从主塔基础的深基坑支护、主塔塔身分节、模板制作工艺研究、模板的定位与安装等方面介绍。

1)主塔基础的深基坑支护

主塔基础深达7 m,采用在承台四周加设地下连续墙结构的方案,该方案既增加承台的抗扭特性,又为施工带来方便,在保证基坑稳定的同时,防止海河水及潜层地下水涌入基坑。地下连续墙标准槽段为6 m 宽,地连墙在河岸侧宽度为0.6 m,深度为15 m,顶部现浇0.8 m×0.8 m 高的钢筋混凝土帽梁。水中地连墙宽为1 m,深为22 m,顶部现浇1.2 m×0.8 m 的钢筋混凝土墙帽。

2)主塔塔身分节

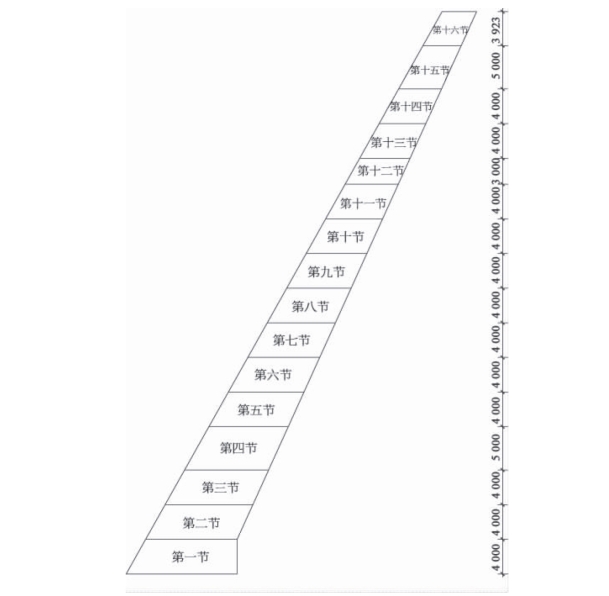

主塔结构浇筑共分16 层,第四层、第十二层、第十五层分别为5 m、3 m、5 m,顶层为3.923 m,其余各层为标准层,层高为4 m。主塔施工分节情况如图5 - 29 所示。

图5-29 主塔施工分节情况(单位:mm)

3)模板制作工艺研究

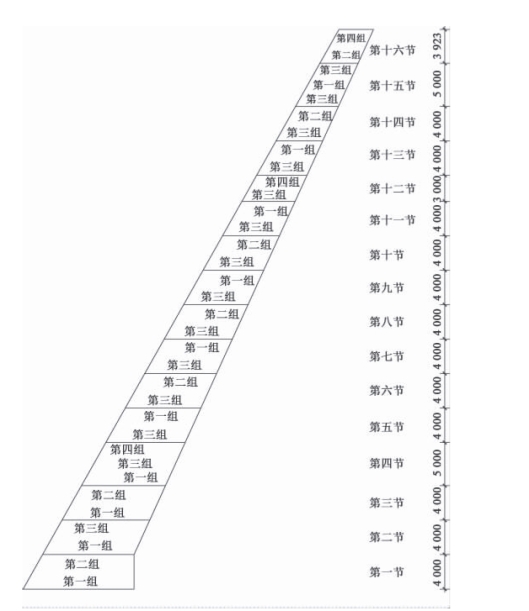

主塔采用支架翻模施工,第一次浇注高度为4 m,采用大型定型钢模板,分为1 m、2 m 两种高度型号,1 m 高度的模板制作一组,2 m 高度的模板制作三组。当混凝土浇筑完成,养护24 h 后,拆除底层第一组2 m 高模板,再加上一组2 m 高模板用来支护第二层的块件,当第二层混凝土浇筑完成,养护24 h 后,拆除第一层第二块模板和第二层第一块模板用来支护第三层块件,4 m 高标准段均采用此方式支模浇筑混凝土。5 m 段采用两组2 m 高、一组1 m 高模板,3 m 段采用一组2 m 高、一组1 m 高模板,直至最后浇筑完成。

由于塔柱截面为渐变截面,因此每次塔柱翻模前,均应进行模板改装。在模板制作时,应充分考虑模板的可改装性,采用多边缘模板,即将模板每次翻模前需要去掉的部分进行模板边缘处理(槽钢肋改为边缘角钢),并在角钢上提前打好螺栓孔,边缘角钢的间距为每次需要切割掉的间距,在翻模前,只需将多余的部分切除后即成为下一步需要安装的模板。主塔翻模施工顺序如图5-30 所示。

图5-30 主塔翻模施工顺序

4)模板的定位与安装

由于倾斜式主塔较高,施工中为了提高外观质量,在模板的安装过程中采用全站仪定位的方法来控制。在以往工程施工中,模板定位只是根据劲性骨架的定位来完成,劲性骨架定位准确后,模板即认为定位准确。但实际上劲性骨架定位完成后,钢筋、模板及施工荷载等因素均可能造成劲性骨架变形,从而导致模板位置不准、混凝土构件外观质量较差等问题。为了避免上述情况发生,采用以下方法进行模板定位。

(1)采用相对尺寸法,根据空间尺寸将模板与劲性骨架的相对尺寸量出,模板根据劲性骨架来定位,以达到模板的粗定位。

(2)模板粗定位完成后,使用全站仪将模板的4 个角点测出,与空间坐标对比,进而调整模板位置。

本桥采用计算机三维建模、空间三维定点、施工应力调整等方法和措施,保证了塔柱施工速度控制在8 天一节段。

有关城市桥梁设计创新与实践的文章

赤峰桥主塔锚固区采用施加环向预应力的构造方式,在精细化分析的基础上,针对普通钢筋及预应力钢筋进行设计。取主塔锚固区一段2 m 长塔身进行有限元分析,采用实体单元模拟混凝土塔身结构。图5-14主塔锚固区有限元计算模型分析结果表明,在桥塔自重、斜拉索拉力等荷载作用下,主塔顺桥向近洞口处拉应力较大,最大拉应力为10 MPa。图5-15主塔截面顺桥向及横桥向应力分布根据实体模型计算结果设计环向预应力束,如图5-16 所示。......

2023-07-01

主型芯是指塑料成型模中成型塑件较大内表面的凸状零件,又称型芯。型芯有整体式和组合式两大类。此种型芯主要用于小型模具上的形状简单的小型凸模(型芯)。为了节约贵重钢材和便于加工,将凸模(型芯)单独加工后,再镶入模板中,如图68b、c、d所示的结构。图69所示为镶拼式组合凸模(型芯)。如果用图69b的结构,仅镶嵌一个型芯,则可克服上述缺点。......

2023-06-30

为了降低梯级链与梯级轮啮合时的噪声,梯级轮的轮齿具有消声装置。这种张紧装置通过张紧架上的链轮直接对梯级链进行张紧,又称为滚动式张紧装置,具有张紧作用稳定的优点。张紧力来自尾部的弹簧,调节弹簧被压缩量即可调节对梯级链的张紧力。梯级链张紧装置整体工作寿命也应按不小于140000h设计。......

2023-06-15

图1.43所示是晶闸管-直流电动机开环直流调速系统主电路模型,模型中主要模块提取路径见表1.11。现以例1.2的双闭环控制直流调速系统为例说明。......

2023-06-19

分析主塔基础结构的受力状态,桩基基础承受来自桥塔巨大的面内及面外弯矩、背索斜向上的拉力,以及P7#墩传递的水平力及竖向力。综合其受力特点,桥塔基础设计分为两部分:一部分为桥塔承台基础;一部分为后背索锚碇基础。图5-21主塔基础外形基于主塔基础受力的复杂性和特殊性,在主塔承台及背索锚碇处分别进行两组静压试验和静推试验。锚桩最终上拔量最大为2.97 mm,符合规范要求。......

2023-07-01

切换时,是同时将主、备调制驱动器模块和主、备功率放大器模块进行切换的。而继电器K6的动作,一方面使得K6的常开接点5、6闭合实现自锁,保证继电器K3、K4、K5、K6线包带电;另一方面使得其常闭接点2、3断开,解除功放故障信号输入,并使K1、K2释放,K1的常开接点5、6恢复到常开状态解除调制封锁,这样完成切换的备模块才能正常工作。......

2023-06-26

图4-1 变频器的外接主电路1.变频器外接主电路的构成变频器在实际应用中,需要和许多外围设备一起使用,构成完整的变频调速系统的主电路,即变频器的外接主电路,如图4-1所示。制动单元YB的功能是当直流回路UD的电压超过规定的限值时,接通耗能电阻,使直流回路通过制动电阻R释放能量。......

2023-06-19

(二) 施工工艺1.湿法施工湿法施工主要的施工机械为深层搅拌机。施工机械主要是钻机、粉体发送器、空气压缩机、搅拌钻头等。目前,深层搅拌桩的桩径大多为500~700mm。如深层搅拌水泥土桩只用做防渗帷幕,水泥土桩宜布置成壁式或格栅式形式,且水泥土桩不宜少于两排。为增大被动土压力、减少水泥挡墙的变位,可在坑内以多种形式的水泥土桩加固。水泥土桩应尽量做成拱形,也可与刚性挡土墙组成连拱形式以节约造价。......

2023-06-29

相关推荐