①永久基本农田转为建设用地的,由国务院批准。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位,按照国务院规定的标准和办法,缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后,方可使用土地。......

2023-07-30

1.建设用地整理目标

根据社会经济发展需要、项目区土地的适宜用途、当地的经济实力和技术水平,依据土地利用总体规划和城市规划,确定城市建设用地开发整理项目规划目标。一般建设用地整理目标包括:完善建设用地功能分区和布局;提高土地利用效率,充分发挥土地资产效益;增加绿地面积,改善生态环境。

2.建设用地整理原则

建设用地开发整理应以集约用地、因地制宜、统筹兼顾、有利生产、方便生活、促进流通、繁荣经济、推进科学文化事业建设、提高土地利用效率和改善生态环境为原则。

3.建设用地整理类型

建设用地整理包括:新增城市建设用地整理,低容积率、高建筑密度、无规划、杂乱地区的城市建设用地整理,闲置和废弃城市建设用地开发整理。

4.土地利用结构调整和布局

整理区建设用地构成按城市规划的要求确定。以提供适宜的城市建设用地为目标,同时根据城市规划对整理区的规划要求,布局各类用地。

5.基础设施用地规划

以有利于生产、生活,建设和美化环境为原则,项目区按城市规划要求布局道路、供水、排水、供电、通信等系统,并制定保护环境的工程措施。

6.村镇用地整理规划

根据土地利用总体规划以及整理区内村镇人口预测、服务半径、土地适宜性、社会经济发展要求、区位条件等,确定村镇数量、用地规模、布局工程规划。

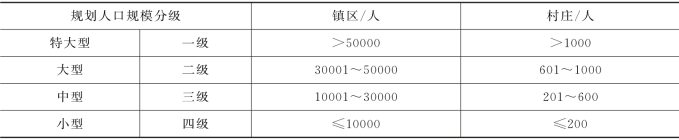

(1)村镇数量和规模确定。按村镇地位和职能将其划分为村庄和集镇两个层次,并按规模划分为特大型、大型、中型、小型4个等级。村庄和集镇层次和规模等级划分参考表8.3。

表8.3 村庄和集镇层次和规模等级划分

预测各层次、各级别村镇数量及人口数量。根据各层次各级别村镇的服务半径及经营半径,结合项目区内现有村镇规模、布局情况,确定各层次、各级别村镇数量及人口数量。

各村镇用地规模按式(8.16)确定:

![]()

式中:S村镇为村镇用地规模,km2;n为村镇人口,人;S人均为人均建设用地,m2/人。

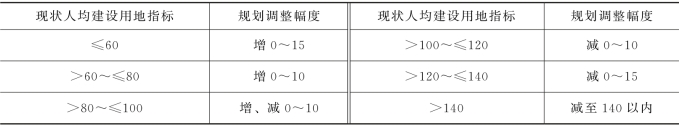

村镇人均建设用地面积根据《镇规划标准》(GB 50188)确定,见表8.4。新建镇区的规划人均建设用地指标应按表8.3中第二级确定;当地处现行国家标准《建筑气候区划标准》(GB 50178)的Ⅰ、Ⅶ建筑气候区时,可按第三级确定;在各建筑气候区内均不得采用第一、四级人均建设用地指标。对现有的镇区进行规划时,其规划人均建设用地指标应在现状人均建设用地指标的基础上,按表8.4规定的幅度进行调整。第四级用地指标可用于Ⅰ、Ⅶ建筑气候区的现有镇区。地多人少的边远地区的镇区,可根据所在省、自治区人民政府规定的建设用地指标确定。

表8.4 规划人均建设用地指标 单位:m2/人

注 规划调整幅度是指规划人均建设用地指标对现状人均建设用地指标的增减数值。

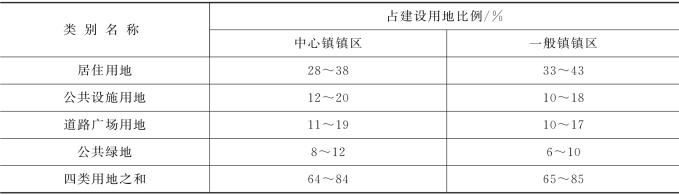

同时,应根据建设用地构成比例,进行人均建设用地的控制。村镇规划中的居住建筑、公共建筑、道路广场及绿化用地中公共绿地4类用地占建设用地的比例宜符合表8.5。

表8.5 建设用地构成比例

(2)村镇用地评价。根据气候、水文、地质、地形、地貌等条件和农村居民点用地的建设要求,对村镇用地进行评价。

1)适用修建用地:是指地形平坦、坡度适宜、地质条件良好、没有水灾等危害的地段。若是扩建原村镇,一般应要求村镇基础设施良好、建筑物布局合理。

2)基本适用修建用地:是指必须采取一些工程准备措施才能修建的用地。

3)不适用修建用地:是指农业生产价值很高的丰产田或土地承载力低或地形坡度陡、常受自然灾害侵袭等用地。

(3)村镇用地布局。综合考虑当地的生产力水平、自然条件、生活习惯、生态环境、经营半径、服务半径、社会经济发展态势及村镇用地现状等因素,确定村镇用地布局。

当涉及多个村镇合并时,应征求相关村镇居民、单位与政府的意见,签署具有法律效力的村镇归并协议,并得到上级人民政府的批准。

(4)村镇内部用地整理规划。根据土地利用总体规划和村镇建设规划进行村镇内部用地整理规划。供水、道路、供电、通信、灾害防治工程等用地规划参照《镇规划标准》(GB 50188)。

7.村镇用地的复垦规划

按照土地整治规划要求需要搬迁的村镇,根据土地的适宜性,实施村镇用地的复垦规划,以达到满足农业生产对用地的要求。

有关水土资源规划与管理(第3版)的文章

①永久基本农田转为建设用地的,由国务院批准。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位,按照国务院规定的标准和办法,缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后,方可使用土地。......

2023-07-30

4.确定项目的总体布局根据项目区的自然条件、资源状况、社会经济条件、交通水利设施状况以及土地适宜性评价结果,确定主干交通线路和水利干沟渠等重点开发整理工程设施的位置和规模、村镇的位置和发展方向,根据项目规划目标,当地的社会、经济、自然和技术条件,以及土地的适宜用途和项目总体布局,合理确定各类用地的数量、各项工程设施和生物措施的位置和用地规模,并将其落实到具体地块。......

2023-06-30

2.未利用土地开发的要求未利用土地开发要统一规划,要特别注意保护生态环境,严禁在生态脆弱的地区进行盲目开发;要根据开发地区的地域特点、土地适宜性以及土地利用总体规划,确定土地的适度开发规模和土地的用途。......

2023-06-30

农用地整理是土地整治的主要工作,通过农用地整理,能有效增加耕地面积,改善耕地质量,提高粮食生产能力,改善农业生产条件与生态环境,对于实现耕地总量动态平衡目标,推进农村现代化建设具有极其重要的意义。开展农用地整理,有利于保障粮食和农副产品安全。......

2023-06-30

调整后的规划,经原审批机关的城乡规划主管部门审查同意后,由组织编制机关报同级人民代表大会常务委员会或者镇人民代表大会和原审批机关备案,并公布实施。第五十二条控制性详细规划修改分为修编、调整和补充。涉及利害关系人利益的,应当征求其意见。控制性详细规划修改涉及城市、镇总体规划强制性内容的,应当先修改总体规划。......

2023-07-19

本次专项规划的规划范围主要为水利系统管理的水库,同时也考虑了为数不多的农垦等其他系统管理的公益性和准益性水库。按照水利部制定的标准,经安全鉴定确定的大中型病险水库原则上全部纳入专项规划。按照上述指导思想、编制原则和新增项目选择标准,经专家认真审核相关资料,专家建议本次增补项目共4481座,其中大型33座、中型591座、小型3857座。......

2023-06-24

村庄只有拥有适度的规模,才能更好地节约土地,才能开展适度规模的建设活动,才能减少基础设施建设的资金和人力物力的投入。因此,乡村建设用地应适度收缩,适度集中。要测算乡村可用建设用地的数量和宅基地块数,合理控制出让金总量。目前,乡村土地使用费用过低,起不到抑制对建设用地的不合理需求的作用。......

2023-08-25

上级城乡规划主管部门核发选址意见书的建设项目,项目所在地市、县人民政府城乡规划主管部门应当提出初审意见。第三十六条未按照本条例规定取得选址意见书或者选址意见书过期的,有关部门不得审批或者核准建设项目。......

2023-07-19

相关推荐