它是在销售预算的基础上编制的,可以作为编制材料采购预算和生产成本预算的依据。编制生产预算的主要依据是预算期内各种出版物的预计销售量及存货期初期末资料。具体计算公式如下:预计生产量=预计销量+预计期末结存量-预计期初结存量上式中,预计销量可以在销售预算中找到。对于这类图书,出版企业可以按春秋两季编制生产预算。因此,在预算年度可以按4个季度编制生产预算。......

2023-08-04

7.2.2.1 准备工作

1.组织准备

(1)乡级规划编制应建立相应的领导决策机制、组织编制机制和经费保障机制。(2)乡级规划编制工作开展前,应制订相应的工作方案或计划。

(3)乡级规划编制应开展必要的技术培训和宣传动员工作。

2.基础资料调查

乡级规划编制所需的基础资料包括:自然条件、资源状况、人口和经济社会发展情况等资料;土地资源与土地利用的资料,有关土地利用的行业、部门规划资料。各类资料应由乡(镇)人民政府组织相关部门提供。基础资料包括文字报告、数据、图件等,可以纸质形式及相应电子文件形式提供。基础资料调查的分类可参照表7.1。应对收集的基础资料进行系统整理和分析,对有缺漏或可靠性差的,应进一步调查核实,必要时可开展补充调查。

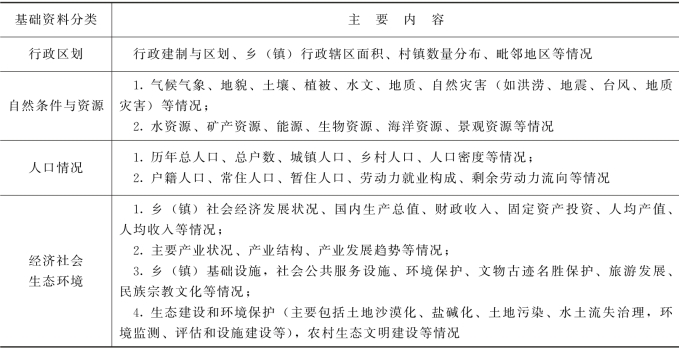

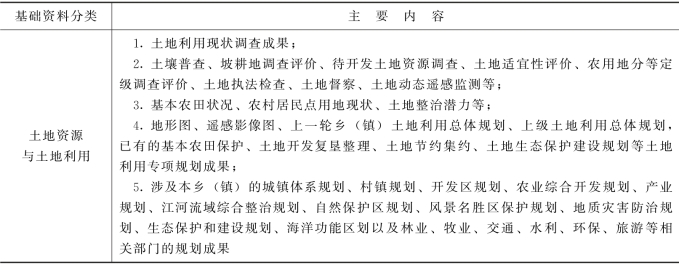

表7.1 基础资料调查分类表

续表

3.规划基数的确定

乡级规划编制中,在土地利用现状调查数据的基础上,根据土地规划用途分类对土地用现状数据进行转换,形成规划各类用地基础数据。规划基数转换应遵循依法核定、综合平衡、衔接可行等原则,确保辖区内土地总面积以及农用地、建设用地面积在转换前后一致,规划基数与图上量算面积保持一致。规划基数转换应充分利用遥感等科技手段,结合实地校核开展补充调查工作。规划基数转换应分析核实基本农田情况,形成现状基本农田数据和图件成果。

规划基数转换方法如下。

(1)农用地的转换,按照土地规划用途分类体系进行归并,分别纳入耕地、园地、林地、牧草地和其他农用地。

(2)建设用地转换,按照土地规划用途分类体系进行调整,分别纳入城市、建制镇、农村居民点、采矿、其他独立建设、交通、水利等用地。其中,城乡建设用地中,应对土地利用现状数据的独立工矿用地进行区分,依其空间属性分别纳入城市、建制镇、采矿用地和其他独立建设用地。

(3)其他土地转换,按照地规划用途分类体系进行调整,分别纳入水域和自然保留地。

4.基础图件的准备

在规划基数确定的基础上,按照乡(镇)土地利用总体规划制图规范要求选择和准备其他基础图件。

7.2.2.2 基础研究

调查研究应充分利用原有的工作基础和成果,依照相关技术标准和规定开展。调查研究包括基本农田调查、农村居民点用地调查、土地整治潜力调查和土地利用现状分析等,应结合经济社会发展实际需求,因地制宜、有选择地开展。

调查研究的内容包括基本农田调查、农村居民点用地调查、土地居民点用地调查、土地整治潜力调查、土地利用现状调查。

1.基本农田调查

调查基本农田保护现状,包括基本农田数量、质量、结构和分布,以及基本农田建设、基本农田保护区调整和补划情况,分析基本农田保护中存在的问题。

2.农村居民点用地调查

结合经济发展水平和新农村建设的要求,调查农业生产、农民生活等各类建设用地需求,调查农村空闲地、闲置宅基地和未利用地等情况。以行政村为单位,调查农村户籍人口、实际居住人口、农户户数、宅基地、村庄用地规模、村庄布局、农房质量、基础设施状况、村庄生态环境等情况,对农村居民点用地现状进行评价,分析农村居民点用地中存在的问题。

3.土地整治潜力调查

分析规划期间可增加用地潜力,尤其是增加耕地的潜力;在调查农用地利用程度、集约利用水平的基础上,分析通过增加物质和科技投入、提高农用地质量所带来的潜力。后备土地开发潜力调查应在目前经济技术水平和符合生态环境保护要求的前提下,调查荒地、盐碱地、沙地和滩涂等未利用土地可开发利用的数量与分布,调查围填海造地的数量与分布。

结合各项调查研究工作,系统分析本乡镇土地利用的基本情况,提出土地利用的有利和不利条件,土地利用现状分析一般涉及以下内容。

(1)土地利用的自然、社会、经济和生态环境条件分析。

(2)土地利用的结构、布局及变化分析。

(3)土地利用的特点与主要问题分析。

(4)土地利用的主要影响因素和供求状况分析。

(5)合理利用土地的对策建议等。

7.2.2.3 规划目标的确定

规划目标是指规划期间通过规划实施在土地利用上所要达到的特定目的。一般包括保护耕地和基本农田、统筹安排各业各类用地、保护和改善生态环境、提高土地利用效率等。规划目标应通过具体的指标进行量化,主要包括耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、土地整治补充耕地面积、人均城镇工矿用地、建设用地总规模、新增建设用地总量、新增建设占用农用地规模、交通水利等基础设施用地规模、城镇工矿用地规模、土地集约利用指标等。乡级规划编制中,应将上级规划的要求、乡(镇)土地利用的主要问题、当地经济社会发展需求、土地调查研究和分析结果等作为规划目标确定的主要依据。

7.2.2.4 规划方案的编制

1.土地利用结构和布局

(1)制定土地利用结构调整方案。重点确定耕地和基本农田、生态建设和环境保护、城乡建设以及基础设施建设、土地整治等用地的规模和比例关系。

(2)制定土地利用布局调整方案。应优先安排基础性生态用地,落实耕地特别是基本农田保护任务,协调安排基础设施建设用地,优化城乡建设用地布局,合理安排土地整治及其他各类用地。

(3)划定土地用途区。与土地利用结构和布局调整相衔接,划定各类土地用途区,制定土地用途分区管制细则。

根据社会经济条件和规划实施保障措施的不同,编制两个以上土地利用结构和布局供选方案,并从组织、经济、技术、公众接受程度等方面,对各供选方案进行可行性论证,提出推荐方案。

2.基本农田调整与布局

乡级规划编制在基本农田调整的基础上,划定基本农田保护区,将县级规划确定的基本农田保护面积指标落实到地块。需要优先划入基本农田保护区的土地包括:国家和地方人民政府确定的粮、棉、油、生产基地内的耕地,集中连片、有良好的水利与水土保持设施的耕地,交通沿线、城镇工矿、集镇村庄周边的耕地,水田、水浇地等高等别耕地,土地整理复垦开发新增优质耕地。基本农田布局应与建设用地、生态用地布局相协调,城镇、村庄、基础设施以及生态建设等规划用地范围内的基本农田应当调出。

3.建设用地安排

城镇建设用地:按照上级规划土地用途分区和建设用地空间管制的要求,统筹安排城市、建制镇建设用地总规模和新增建设用地规模,落实城镇建设用地布局范围,结合实际划定城镇建设用地规模边界和扩展边界,形成允许建设用地区、有条件建设用地区。

农村居民点用地:依据上级规划和相关规划,围绕新农村建设和城乡统筹发展,落实村庄和集镇建设用地的规模和范围,结合实际划定村镇建设用地规模边界和扩展边界,形成允许建设用地区、有条件建设用地区;结合规划控制指标和农村居民点整治潜力调查结果,明确村镇拆并的位置、范围及时序安排。

独立建设用地:综合考虑村镇分布、产业发展和民生建设等因素,落实规划确定的采矿用地和其他独立建设用地的规模和布局范围。

基础设施用地:落实上级规划提出的交通、水利、能源、环保等基础设施项目的选线或走向,结合乡域内村镇居民点及产业分布、农业生产生活方式,合理安排农村基础设施用地。

4.生态用地保护

乡级规划编制中,应切实保护具有生态功能的耕地、园地、林地、牧草地、水域、滩涂和苇地,严格控制对天然林、天然草场和湿地的开发利用,稳定增加生态用地的规模,提高生态用地比例。

结合乡(镇)及相邻区域生态环境保护的要求,在维持自然地貌连续性的前提下,优先将水田、水浇地划入基本农田,引导园地向立地条件适宜的丘陵、台地和荒坡地集中发展,因地制宜对林地、牧草地进行空间布局,重点保护天然林、防护林、水源涵养林、水土保持林和重要林种恢复基地,保护和合理利用人工和改良草场、滩涂苇地,维系河流、湖泊及滨水地带的自然形态,预留乡土动植物生长、迁徙和培育的用地空间。

在明确生态用地规模和布局的基础上,与建设用地管制分区相协调,划定各类生态用地界线;结合土地用途分区和分区管制细则的制定,明确与生态保护相关的要求,包括保护范围、生态建设、乡土景观和文化遗产保护、开放空间建设、交通布局、景观风貌等内容。

5.土地用途区划定的方法

乡级规划编制中,可结合实际划定以下土地用途区:基本农田保护区;一般农地区;城镇建设用地区;村镇建设用地区;独立工矿区;风景旅游用地区;生态环境安全控制区;自然与文化遗产保护区;林业用地区;牧业用地区。上述各类土地用途区原则上不相互重叠。

(1)基本农田保护区。

1)经国务院主管部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油、蔬菜生产基地内的耕地。

2)有良好的水利与水土保持设施的耕地,正在改造或已列入改造规划的中、低产田,农业科研、教学试验田,集中连片程度较高的耕地,相邻城镇间、城市组团间和交通沿线周边的耕地。

3)为基本农田生产和建设服务的农村道路、农田水利、农田防护林和其他农业设施,以及农田之间的零星土地。已列入生态保护与建设实施项目的退耕还林、还草、还湖(河)耕地,不得划入基本农田保护区。

已列入城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿区等土地用途区的土地不再划入基本农田保护区。

(2)一般农地区。

1)除已划入基本农田保护区、建设用地区等土地用途区的耕地外,其余耕地原则上划入一般农地区。

2)现有成片的果园、桑园、茶园、橡胶园等种植园用地。

3)畜禽和水产养殖用地。

4)城镇绿化隔离带用地。

5)规划期间通过土地整治增加的耕地和园地。

6)为农业生产和生态建设服务的农田防护林、农村道路、农田水利等其他农业设施,以及农田之间的零星土地。

(3)城镇建设用地。

1)现有的城市和建制镇建设用地。

2)规划期间新增的城市和建制镇建设发展用地。

规划期间,应复垦、整理为农用地的城市和建制镇建设用地不得划入城镇建设用地区。区内新增建设用地应符合规划确定的城镇建设用地规模和范围要求。划入城镇建设用地区的面积要与城镇建设用地规模相协调。区内新增建设用地应符合规划确定的城镇建设用地规模和范围要求。划入城镇建设用地区的面积要与城镇建设用地规模相协调。

(4)村镇建设用地区。

1)规划期间,需重点发展的村庄、集镇的现状建设用地。

2)规划期间,需重点发展的村庄、集镇的规划新增建设用地。

3)规划期间,保留现状、不再扩大规模的村庄和集镇建设用地。

规划期间,应复垦、整理为农用地的村庄、集镇不得划入村镇建设用地区。区内新增建设用地应符合规划确定的农村居民点建设用地规模和范围要求。划入村镇建设用地区的面积要与村镇建设用地规模相协调。

(5)独立工矿区。

1)独立于城镇、村镇建设用地区以外,规划期间不改变用途的采矿、能源、化工、环保等建设用地(已划入其他土地用途区的除外)。

2)独立于城镇、村镇建设用地区以外,规划期间已列入规划的采矿、能源、化工、环保等建设用地(已划入其他土地用途区的除外)。

已列入城镇范围内的开发区(工业园区)不得划入独立工矿区。应整理、复垦为非建设用地的,不得划入独立工矿区。区内建设用地应满足建筑、交通、防护、环保等建设条件,与居民点保持安全距离。划入独立工矿区的面积要与规划确定的采矿用地和其他独立建设用地规模相协调。

(6)风景旅游用地区。

1)风景游赏用地、游览设施用地。

2)为游人服务而又独立设置的管理机构、科技教育、对外及内部交通、通信用地、水、电、热、气、环境、防灾设施用地等。

(7)生态环境安全控制区。

1)主要河湖及蓄滞洪区。

2)滨海防患区。

3)重要水源保护区。

4)地质灾害高危险地区。

5)其他为维护生态环境安全需要进行特殊控制的区域。生态环境安全控制区的划定应与相关规划相协调。

(8)自然与文化遗产保护区。

1)典型的自然地理区域、有代表性的自然生态系统区域以及已经遭受破坏但经保护能够恢复的自然生态系统区域。

2)珍稀、濒危野生动植物物种的天然集中分布区域。

3)具有特殊保护价值的海域、海岸、岛屿、湿地、内陆水域、森林、草原和荒漠。

4)具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞、化石分布区及冰川、火山温泉等自然遗迹。

5)需要予以特殊保护的其他自然和人文景观、遗迹等保护区域。

自然与文化遗产保护区的划定应与相关规划协调衔接,可依实际管制需要划定核心区、缓冲区、实验区。

(9)林业用地区。

1)现有成片的有林地、灌木林、疏林地、未成林造林地、迹地和苗圃(已划入其他土地用途区的林地除外)。

2)已列入生态保护和建设实施项目的造林地。

3)规划期间通过土地整治增加的林地。

4)为林业生产和生态建设服务的运输、营林看护、水源保护、水土保持等设施用地。

(10)牧业用地区。下列土地应当列入牧业用地区。

1)现有成片的人工、改良和天然草地(已划入其他土地用途区的牧草地除外)。

2)已列入生态保护和建设实施项目的牧草地。

3)规划期间通过土地整治增加的牧草地。

4)为牧业生产和生态建设服务的牧道、栏圈、牲畜饮水点、防火道、护牧林等设施用地。

6.土地整治安排

乡级规划编制中,要根据城乡统筹发展和新农村建设的要求,与经济社会发展、城乡建设、产业发展、农村文化教育、卫生防疫、农田水利建设、生态建设等规划有机结合,综合考虑土地整治潜力、经济社会发展状况、农民意愿及资金保障水平等因素,制定土地整治方案,确定农村土地整治的类型、规模和范围,安排土地整治项目。

乡级规划编制中,应结合乡(镇)实际,以村为单位,将农用地整理与建设用地整理、宜农后备土地资源开发等相结合,整合涉农的相关项目,组成农村土地整治项目(区),整体推进田、水、路、林、村综合整治。农用地整理,应结合基本农田建设、中低产田改造、农田水利建设、坡改梯水土保持工程建设等进行,确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少、质量有提高。

7.村土地利用控制

按照乡级规划目标,结合各村实际,确定各村耕地和基本农田保护指标,并与建设用地布局、土地整治安排相衔接,确定耕地保护地块,划定永久基本农田,统筹安排其他农用地。

按照建设用地结构和布局调控要求,确定各村建设用地控制规模,并与村镇建设、基础设施布局、产业发展和生态环境保护等相关规划相协调,合理确定拆除、保留和适当扩大的村庄规模和范围,依实际划定村庄建设用地规模边界和扩展边界,统筹农村基础设施和公共设施、特色产业、乡村旅游业等建设用地。

8.近期用地安排

乡级规划编制中,应根据经济社会发展规划,综合考虑城乡建设部署和土地供求状况,对近期土地利用做出安排,重点确定近期耕地保护、建设用地控制、土地整治等任务和措施。

9.规划措施制定

应结合规划目标和乡(镇)实际,制定具有针对性和可操作性的规划实施措施。

规划实施措施要重点针对保护耕地和基本农田、村镇及基础设施建设、农村土地整治等,提出领导责任、组织制度、资金保障和监督管理等具体要求。

7.2.2.5 规划公众参与

乡镇规划编制中,应就规划目标、规划方案广泛听取村民和用地企业的意见,并尽可能协商一致,使规划符合当地社会经济发展要求,体现广大群众的切身利益。

规划编制应公开、透明,及时告知参与者相关信息。

对基本农田调整、宅基地安排、农田整治、村庄拆并、移民搬迁等规划内容,应组织村民参与,说明重要问题,听取相关权利人的意见。

公众参与应从实际出发,宜采用问卷调查、座谈、听证、公示等形式。

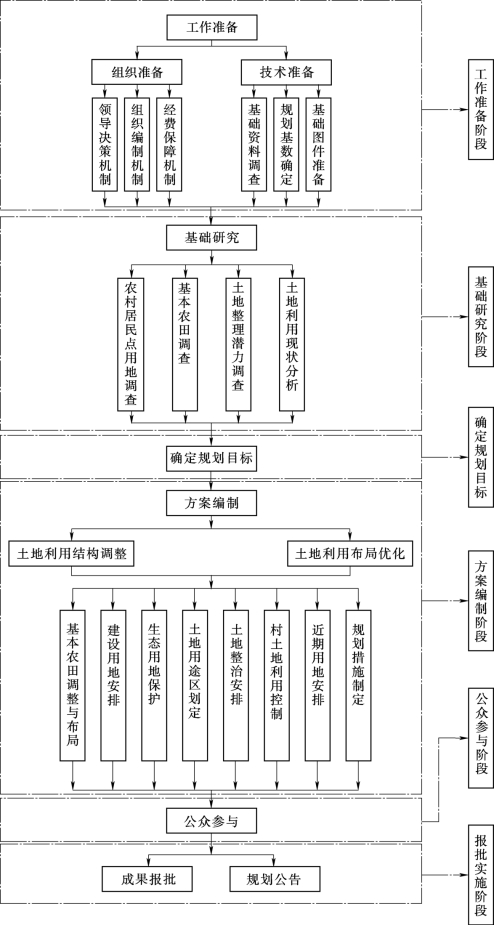

乡级规划编制程序的流程如图7.1所示。

图7.1 乡级规划编制程序流程图

有关水土资源规划与管理(第3版)的文章

它是在销售预算的基础上编制的,可以作为编制材料采购预算和生产成本预算的依据。编制生产预算的主要依据是预算期内各种出版物的预计销售量及存货期初期末资料。具体计算公式如下:预计生产量=预计销量+预计期末结存量-预计期初结存量上式中,预计销量可以在销售预算中找到。对于这类图书,出版企业可以按春秋两季编制生产预算。因此,在预算年度可以按4个季度编制生产预算。......

2023-08-04

编制成本计划的程序,因项目的规模大小、管理要求不同而不同。④施工项目的标后预算。⑥施工项目使用的机械设备生产能力及其利用情况。⑨以往同类项目成本计划的实际执行情况及有关技术经济指标完成情况的分析资料。经反复讨论多次综合平衡,最后确定的成本计划指标,即可作为编制成本计划的依据,项目经理部将编制的成本计划上报企业有关部门审定后即可正式下达至各职能部门执行。......

2023-08-24

概算定额水平应反映正常条件下大多数地区和企业的生产力水平。成立编制机构,确定机构人员,进行调查研究,明确编制目的,了解现行概算定额执行情况及存在问题,明确编制方法、编制范围及编制内容。......

2023-06-23

首先,成功的创业计划书应有周详的前期准备与启动计划。在完成创业计划书的草拟后,创业者应广泛咨询各方面的意见,进一步补充、修改和完善草拟的创业计划书,这是创业计划书的完善阶段。编制创业计划书的目的之一是向合作伙伴、创业投资者等各方人士展示有关创业项目的良好机遇和前景,为创业融资、宣传提供依据。一方面,在撰写创业计划书的过程中,可以检验不同的战略和战术所产生的后果以及创建企业对人员和财务的要求。......

2023-08-24

当初步施工总进度计划经过调整符合要求后,即可编制正式的施工总进度计划。正式的施工总进度计划确定后,应据以编制劳动力、材料、大型施工机械等资源的需用量计划,以便组织供应,保证施工总进度计划的实现。在一般情况下,单位工程施工进度计划中的工作项目应明确到分项工程或更具体,以满足指导施工作业、控制施工进度的要求。......

2023-06-29

概预算文件的编制是一项十分严肃的工作,编制质量的高低及各项费用计算的准确与否,直接关系到国家的经济利益。为了确保概预算文件的编制质量,必须根据工程概预算内在的规律和国家的有关规定,按以下的步骤来进行。概预算编制的基本步骤如图2.3 所示。2)准备概预算资料概预算资料包括概预算表格、定额和有关文件等。对这些调查资料应进行分析,若有不明确或不全的部分,应另行调查,以保证概预算的准确和合理。......

2023-08-24

新中国成立初期城市规划建设的基本原则是“经济、实用、美观”。1954年1月7日,《人民日报》发表了署名为蓝田的文章——《按照经济、实用、美观的原则建设城市》,详细阐释了这一社会主义城市规划建设的基本原则。新中国成立初期,城市规划在具体编制中的原则概括起来有以下几条:①“全面规划、分期建设、由内向外、填空补实。”这是规划工作的基本态度,中央要求所有的中国专家和苏联专家对各种理论原则都不能生搬硬套。......

2023-09-27

相关推荐