地下水是指地下水体中积极参与水循环过程,而能不断得到更新的具有利用价值的那部分地下水,是地球上整个水资源的有机组成部分。我国水文地质工作者于1979年从地下水资源开发利用角度提出了“补给量”“储存量”和“允许开采量”三个基本概念。一般来说,地下水资源的补给量,既受外界补给条件的变化而变化,又因排泄基准或开采量的不同而不同。地下水动水位不超过设计要求,水质、水温变化在允许范围内。......

2023-06-30

2.3.2.1 山丘区地下水总补给量和总排泄量的计算

山丘区多年平均总补给量等于山丘区多年平均总排泄量,因此通常用山丘区地下水的排泄量近似作为山丘区地下水补给量。

山丘区地下水总排泄量包括河川基流量、河床潜流量、山前侧向流出量、未计入河川径流的山前泉水出露总量、山间盆地潜水蒸发量、浅层地下水实际开采的净消耗量等项。

1.河川基流量Rg

当地表径流消退完后,由地下水继续补给河流中的那一部分流量称为河川基流。出口断面的实测流量过程包括了地面和地下径流两部分,地下部分为河川基流。因此,可用直线斜割法分割河流流量年过程线如图2.5所示,自起涨点a至峰后无雨情况下退水段的转折点b(又称为拐点)处,以直线相连,直线以下部分即为河川基流量。退水转折点b可用综合退水曲线法确定,即绘制逐年日平均流量过程线,选择峰后无雨、退水时间较长的退水段若干条,将各退水段在水平方向移动,使尾部重合,作出下包线即为综合退水曲线。把综合退水曲线绘在透明纸上,再在欲分割的流量过程线上水平移动,使其与实测流量过程线退水段尾部相重合,两条曲线的分叉处即为退水转折点b。

图2.5 直线斜割法示意图

2.河床潜流量Ru

地下径流可分为浅层地下径流和深层地下径流,当透水层中间有不透水层隔开时,其上为浅层地下水,其下为深层地下水。所以,潜水是埋藏于地表以下、第一个稳定的隔水层以上具有自由水面的重力水。当河床中有松散沉积物时,松散沉积物中的径流量称为河床潜流量。河床潜流量未被水文站所测得,即未包括在河川径流量或河川基流量中,故应单独计算。计算公式为

![]()

式中:Ru为河床潜流量;K为渗透系数;I为水力坡度,一般用河底坡度代替;F为垂直于地下水流方向的河床潜流过水断面面积;T为河道或河段过水时间。

3.山前侧向流出量Uk

山前侧向流出量是指山丘区地下水通过裂隙、断层或溶洞以潜流形式直接补给平原沉积层的水量。计算公式为

![]()

式中:Uk为山前侧向流出水量;其他符号意义同前。

4.未计入河川径流的山前泉水出露量Qs

山体中的地下水,沿裂隙、断层或溶洞向平原流动,在山丘区与平原区的交界带,受地形落差的影响,山丘区地下水出露地表,形成泉水。有些泉水通过地表水泄入河道,这部分泉水已被下游河道水文站测到,包含在分割的河川基流之中。而有些泉水不泄入河道,在当地自行消耗,这部分泉水的总和称为未计入河川径流的山前泉水出露量。这一出露量可采用调查分析和统计的方法进行计算。

在调查分析山前泉水出露量时,应注意以下问题。

(1)选择流量较大,水文地质边界清楚,有代表性的泉进行调查分析。若某泉代表性较好,但缺乏实测流量资料,则应进行泉水流量的观测,以取得分析区域内完整的泉水出露量资料。

(2)若泉水受多年降水补给的影响,分析计算泉水流量与降水量关系时,应当以当年和以前若干年的降水资料作为分析依据。

(3)对已经开发利用的泉水,除应调查现状泉水流量外,还应调查开采量,并将其还原计入现状泉水流量中,以取得天然情况下的泉水流量。

(4)若所调查的泉水流量已包括在河川径流量中,则应在分析计算重复水量时加以说明,并将重复部分的泉水单独列出。

5.山间盆地潜水蒸发量Eg

山间盆地潜水蒸发量的计算与平原区潜水蒸发量计算方法相同。

6.浅层地下水实际开采的净消耗量q

计算浅层地下水实际开采的净消耗量的公式为

![]()

式中:q为浅层地下水实际开采的净消耗量;q1、q2分别为用于农田灌溉、工业及城市生活的浅层地下水实际开采量;β1、β2分别为井灌回归系数、工业用水回归系数。

对于我国南方降水量较大的山丘区,上述第1项基流占的比重较大,而第2~6项资源量相对较小,一般忽略不计。

2.3.2.2 平原区地下水总补给量和总排泄量的计算

平原区地下水资源是指地下水矿化度小于2g/L的平原淡水区的地下水资源。平原区又分为北方平原区(指黑龙江、辽河、海滦河、黄河、淮河、内陆河6个流域片)和南方平原区(指长江、珠江、浙闽台诸河等流域片)。

平原区地下水资源可以通过计算总补给量或总排泄量的途径获得。在有条件的地区,也可以同时计算两个量,以便互相验证。另外在平原区地下水资源计算中,一般还需计算可开采量,以便为水资源供需分析提供依据。

1.北方平原区地下水总补给量的计算

北方平原地区地下水总补给量,包括降水入渗补给量、河道渗漏补给量、山前侧向流入补给量、渠系渗漏补给量、水库(湖泊及闸坝)蓄水渗漏补给量、渠灌田间入渗补给量、越流补给量、人工回灌补给量等项。

(1)降水入渗补给量Up。降水入渗补给量是指当地降水平均年入渗补给地下水的水量,包括地表坡面漫流和洼地水渗入到土壤,并在重力作用下渗透补给含水层的水量。它是浅层地下水的重要补给来源(干旱区例外),计算公式为

![]()

式中:Up为年降水入渗补给量,亿m3;P为多年平均降水量,mm;α为多年平均年降水入渗补给系数;F为接受降水入渗补给的计算面积,km2。

(2)河道渗漏补给量Ur。当江河水位高于两岸地下水位时,河水渗入补给地下水的水量。应对每条骨干河道的水文特征和两岸地下水位变化情况进行分析,确定年内河水补给地下水的河段,逐段进行年内河道渗漏补给量计算。计算公式为

![]()

式中:Ur为单侧河道渗漏补给量,亿m3;K为渗透系数,m/d;I为垂直于剖面方向上的水力坡度;F为单位长度河道垂直地下水流方向的剖面面积,m2/m;L为河道或河段长度,m;T为河道或河段渗漏时间,d/年。

当河水位变化稳定时,对于岸边有钻孔资料的河流,可沿河道岸边切割渗流剖面,根据钻孔水位和河水位确定垂直于剖面的水力坡度。若河道(段)两岸水文地质相同,则以上式之2倍为该河道(段)渗漏补给量。

计算深度应是河水渗漏补给地下水的影响带的深度。当剖面为多层岩性结构时,K值应取计算深度内各岩层渗透系数的加权平均值。

(3)山前侧向流入补给量Uk。山前侧向流入补给量是指山丘区山前地下水以地下径流的形式补给平原区浅层地下水的水量,计算方法与山前侧向流出量计算方法相同。

计算剖面应尽可能选在山丘区与平原区交界处,剖面方向应与地下水流向相垂直。水力坡度I值可选用平水年上下游浅层地下水水头差计算。若水力坡度小于1/5000,可不计算山前侧向补给量。

(4)渠系渗漏补给量Uc、渠灌田间入渗补给量Uf。渠系渗漏补给量是指干、支、斗、农、毛各级渠道在输水过程中,对地下水的渗漏补给量,由于渠道水位一般高于两岸地下水位,所以渠道输水对地下水产生渗漏补给。可采用渠系渗漏补给系数法计算,计算公式为

![]()

式中:Uc为渠系渗漏补给量,亿m3;m为渠系入渗补给系数;W为渠首引水量,亿m3;r为渠系渗漏补给地下水系数;η为渠系水有效利用系数。

渠灌田间入渗补给量是指灌溉水进入田间后,经过包气带渗漏补给地下水的水量,可用渠灌渗入田间的水量乘以渠灌田间入渗补给系数求得,计算公式为

![]()

式中:Uf为渠灌田间入渗补给量,亿m3;β为渠灌田间入渗补给系数;W为渠灌进入田间的水量,亿m3。

(5)水库(湖泊、闸坝)蓄水渗漏补给量Ud。水库(湖泊、闸坝)蓄水渗漏补给量的计算公式为

![]()

式中:Ud为水库(湖泊、闸坝)蓄水渗漏补给量,亿m3;W1为进入水库(湖泊、闸坝)的水量,亿m3;Pd为水库(湖泊、闸坝)水面上的降水量,亿m3;Ed为水库(湖泊、闸坝)的水面蒸发量,亿m3;W2为水库(湖泊、闸坝)的出库水量,包括溢流量、灌溉引水量和经坝体渗入下游河道的水量等,亿m3;ΔW为水库(湖泊、闸坝)的蓄水变量(减少为正值,增加为负值),亿m3;β为水库(湖泊、闸坝)补给地下水系数。

(6)越流补给量Uj。越流补给量又称为越层补给量,主要指深层地下水水头高于浅层地下水水头的情况下,深层地下水通过弱透水层对浅层地下水的补给,计算公式为

![]()

式中:Uj为越流补给量,亿m3;ΔH为压力水头差(深层地下水水头与浅层地下水水头差),m;F为接受越流补给的计算面积,km2;T为计算时段,d;Ke为越流系数(弱透水层的渗透系数/弱透水层厚度),m/(d·m)。

(7)人工回灌补给量qm。人工回灌补给量是指通过井孔、河渠、坑塘或田面,人为地将地表水灌入地下,补给浅层地下水的水量。人工回灌补给地下水目前各地都持慎重态度,原因是现状地表水质较差,大规模的人工回灌会引起地下水质的恶化。人工回灌补给量按实际回灌量统计计算。

在补给量计算中除以上7项外,有时还要计算井灌回归补给量。该项是指井灌区提取地下水灌溉,灌溉水入渗补给地下水的水量。这一补给量可用地下水实际开采量中用于井灌部分乘以井灌回归补给系数求得。另外越流补给量及人工回灌补给量一般相对较小,且资料不易齐全,通常忽略不计。

2.南方平原区地下水总补给量的计算

南方平原区河渠纵横,雨量充沛,地下水埋藏较浅,以垂直补给为主,即以降水和灌溉入渗为主。

南方平原区地下水总补给量包括旱地降水入渗补给量、河道渗漏补给量、山前侧渗补给量、旱地渠系渗漏补给量、旱地渠灌田间入渗补给量、水库(湖泊、闸坝)蓄水渗漏补给量、井灌回归补给量、水稻田生长期降水入渗和灌溉入渗补给量、水稻田旱作期降水入渗补给量。

南方平原区补给量的计算分水稻田和旱地两种情况,水稻田又分为生长期(包括泡田期)和旱作期两个阶段。其他各项补给量的计算同北方平原区。

(1)水稻生长期降水入渗和灌溉入渗补给量Q1。由于水稻田生长期降水和灌溉水对地下水的补给难以区分,可合并按式(2.25)计算:

![]()

式中:Q1为水稻田生长期的降水、灌溉入渗补给量,亿m3,可按水稻生长期有效降水量与同期灌溉水量间的比例关系,分别确定降水入渗补给量和灌溉入渗补给量;φ为水稻田入渗率,mm/d;Fr为计算区内水稻田面积,km2;T为水稻生长期(包括泡田期)天数,d。

(2)水稻田旱作期降水入渗补给量Q2。南方水稻田大部分有一季旱作期,此时期的降水入渗补给量的计算公式为

![]()

式中:Q2为水稻田旱作期降水入渗补给量,亿m3;α为降水入渗补给系数;Prd为水稻田面积上旱作期降水量,mm;Fr为计算区内水稻田面积,km2。

(3)旱地降水入渗补给量Q3。除水稻田、水面以及房屋、道路等不透水面积外的旱地,其补给量计算公式为

![]()

式中:Q3为旱地降水入渗补给量,亿m3;α为降水入渗补给系数;Pd为旱地面积上的年降水量,mm;Fd为旱地面积,包括计算区内荒地、林地等面积,km2。

3.北方平原区地下水总排泄量的计算

按排泄形式,可将排泄量分为潜水蒸发、人工开采净消耗、河道排泄、侧向流出和越流排泄等。

(1)潜水蒸发量Eg。潜水蒸发量是指在土壤毛细管作用的影响下,浅层地下水沿着毛细管不断上升,形成了潜水蒸发量。潜水蒸发量的大小,主要取决于气候条件、潜水埋深、包气带岩性以及有无作物生长等。采用潜水蒸发系数法计算,计算公式为

![]()

式中:Eg为潜水蒸发量,亿m3;E0为年水面蒸发量,mm;C为潜水蒸发系数;F为计算面积,km2。

一般情况下,陆面蒸发能力越大,地下水埋深越浅,潜水蒸发量也越大。

(2)浅层地下水实际开采净消耗量q。浅层地下水实际开采净消耗量是地下水开发利用程度较高地区的一项主要排泄量,包括农业灌溉用水开采净消耗量和工业、城市生活用水开采净消耗量。

农业灌溉用水量一般采用水利部门的实际调查统计成果。在缺乏上述成果时,可采用灌水定额法来确定,计算公式为

![]()

式中:Q为农业灌溉用水量,m3;Qi为灌水定额,m3/亩;F为灌溉面积,亩;n为灌水次数;N为复种指数。

工业、城市生活用水量由统计调查取得,可根据具体供水部门逐个调查统计。

根据农业灌溉用水量和工业城市生活用水量及井灌回归系数、工业用水回归系数,可按式(2.18)计算q值。

(3)河道排泄量Qr。当江河水位低于岸边地下水位时,平原区地下水排入河道的水量称为河道排泄量。采用地下水动力学法计算,为河道渗漏补给量的反运算,计算公式同式(2.20)。

(4)侧向流出量Qk。当区外地下水位低于区内地下水位时,通过区域周边流出本计算区的地下水量称为侧向流出量,计算公式同式(2.17)。

(5)越流排泄量Qj。当浅层地下水位高于当地深层地下水位时,浅层地下水向深层地下水排泄称为越流排泄。计算公式同式(2.24)。

4.南方平原区地下水总排泄量的计算

南方平原区水稻生长期(包括泡田期,不包括晒田期),田面呈积水状态,没有潜水蒸发。因此,南方平原区可近似地用河道排泄量与旱地潜水蒸发量、水稻田旱作期潜水蒸发量的总和代表总排泄量。

(1)河道排泄量Qr。根据实测或推算的平原区河川径流资料,采用平原区多年平均基流量与多年平均河川径流量的比值,计算平原区多年平均河道排泄量。有条件时,可根据多年平均河道水位和岸边水井水位资料(无水井时也可用坑塘水位代替)用达西公式计算河道排泄量,为河道渗漏补给量的反运算,计算公式同式(2.20)。

(2)潜水蒸发量Eg。潜水蒸发量的计算公式为

式中:Eg为潜水蒸发量,亿m3;Erd为水稻田旱作期潜水蒸发量,亿m3;Ed为旱地面积上潜水蒸发量,亿m3;Eord为水稻田旱作期水面蒸发量,mm;C为潜水蒸发系数,可根据典型地区成果类比移用或根据土壤类型、地下水埋深等选用经验数据;Fr为水稻田面积,km2;Eod为旱地相应地区的水面蒸发量,mm;Fd为旱地面积,km2。

2.3.2.3 地下水可开采量的计算

地下水资源受开采条件的限制,往往不能全部被开采利用。因此,需对地下水资源量中的可开采量进行评价。

地下水可开采量是指在经济合理、技术可能且不发生因开采地下水而造成水位持续下降、水质恶化、海水入侵、地面沉降等水环境问题和不对生态环境造成不良影响的情况下,允许从含水层中取出的最大水量,地下水可开采量应小于相应地区地下水总补给量。地下水可开采量是开发利用地下水资源的一项重要数据,它是在一定限期内既有补给保证,又能从含水层中取出的稳定的开采量。要保持稳定的开采量,在开采期间就要有一定的补给量与之平衡,没有补给保证的开采量,只能代表开采能力,而没有稳定性;同样,取不出来的储存量只能是天然资源,而不是开采资源。

地下水可开采量计算方法很多,但一般不宜采用单一方法,而应同时采用多种方法并将其计算成果进行综合比较,从而合理地确定可开采量。

分析确定可开采量的方法有:实际开采量调查法、开采系数法、多年调节计算法、类比法、平均布井法等,下面简要阐述其中的几种方法。

1.实际开采量调查法

实际开采量调查法适用于浅层地下水开发利用程度较高、开采量调查统计较准、潜水蒸发量较小、水位动态处于相对稳定的地区。若平水年年初、年末浅层地下水位基本相等,则该年浅层地下水实际开采量便可近似地代表多年平均浅层地下水可开采量。例如,北京市1978年平原区平均降雨量为674.2mm,接近多年平均降水量625.1mm,可视为平水年。根据实际观测资料与机井利用情况调查统计,地下水工农业总开采量为18.8亿m3,接近多年平均补给量20.1亿m3。中心城区、大兴、通县及山前地区,因工业用水集中开采造成了地下水位下降,而平谷、房山、昌平南部和顺义东南部地区,地下水位则上升,故1978年地下水工农业总开采量18.8亿m3可作为地下水可利用量的近似值。

2.开采系数法

在浅层地下水有一定开发利用水平的地区,通过对多年平均实际开采量、水位动态特征、现状条件下总补给量等因素的综合分析,确定出合理的开采系数值,则地下水多年平均可开采量等于开采系数与多年平均条件下地下水总补给量的乘积。

在确定地下水开采系数时,应考虑浅层地下水含水层岩性及厚度、单井单位降深出水量、平水年地下水埋深、年变幅、实际开采模数和多年平均总补给模数等因素。

3.平均布井法

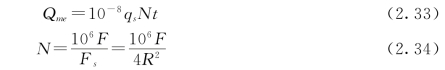

根据当地地下水开采条件,确定单井出水量、影响半径、年开采时间,在计算区内进行平均布井,用这些井的年内开采量代表该地区地下水的可开采量,计算公式为

式中:Qme为多年平均可开采量,亿m3;qs为单井出水量,m3/h;N为计算区内平均布井数,眼;t为机井多年平均开采时间,h;F为计算区布井面积,km2;Fs为单井控制面积,m2;R为单井影响半径,m。

单井出水量的计算,必须在广泛收集野外抽水试验资料的基础上进行。该法不属于水均衡法,采用此法时应注意与该地区现状条件下多年平均浅层地下水总补给量相验证(一般应小于现状条件下多年平均浅层地下水总补给量)。

有关水土资源规划与管理(第3版)的文章

地下水是指地下水体中积极参与水循环过程,而能不断得到更新的具有利用价值的那部分地下水,是地球上整个水资源的有机组成部分。我国水文地质工作者于1979年从地下水资源开发利用角度提出了“补给量”“储存量”和“允许开采量”三个基本概念。一般来说,地下水资源的补给量,既受外界补给条件的变化而变化,又因排泄基准或开采量的不同而不同。地下水动水位不超过设计要求,水质、水温变化在允许范围内。......

2023-06-30

新安江流域天然水资源的价格以及级差水资源价值计算结果见表11-7。新安江下游的浙北地区经济比上游地区发达,所以下游水资源价值会比上游偏高,所以本次计算的水资源价值仅仅体现了上游地区的水资源价值,并不代表整个新安江流域的水资源价值,只是为补偿标准计算。通过本次分析计算的结果,使对新安江流域的水资源价值有了一个初步定量的概念,为补偿标准的建立提供数据支持。......

2023-11-21

“三水”相互转化,统一评价的原则。对地下水资源的评价不单是对其水资源量进行计算,还要针对其供水的要求进行水质评价。对地下水资源开发环境效应评价主要是针对地下水开发引起的环境负效应和正效应,评价的内容包括地下水开发利用引起的或可能引起的地质环境问题、水环境问题和生态环境问题三类,并包括现状评价和预测评价两个方面。......

2023-09-18

图13.15一般山丘区河川径流构成示意图13.16岩溶山丘区径流形成示意为了便于选择适当的评价方法,对一般山丘区和岩溶山丘区的径流特征要有所了解。......

2023-08-23

不能利用开采方案取出的这部分水资源就属于目前尚难利用的地下水资源。局域水源地地下水资源评价所要求的精度高,一般要求达到B级或C级精度,有多年开采动态资料的地区要求达到A级精度。......

2023-09-18

地下水评价的目的是在于计算并阐明各种地下水资源的数量及其地区分布,分析开发利用的前景,为工业、农业和生活供水工程的规划设计和科学管理提供依据。因此,地下水资源量的评价内容,是要求搞清地下水的各种补给量、排泄量和地下水允许开采量,再根据对供水的要求,评估地下水的变化趋势,提出对策建议。一般说来,水平衡法和相关统计法具有普遍适用意义。全国性的区域或流域水资源评价均采用水平衡法。......

2023-08-23

枯水径流较之固定时段的径流,其时程变化更为稳定。设计站资料短,而上下游站资料长时,可以用设计站与上下游站枯水流量,每年取一个最小点,点绘相关线图。对于一年一个最小值的相关点,应注意枯水出现的时间是否一致。利用本站水位流量关系进行枯水流量展延。......

2023-08-23

相关推荐