图6.3-14台阶式丁坝模型结构图表6.3-5台阶式丁坝稳定性试验方案6.3.3.2 结果及分析图6.3-15~图6.3-18给出了不同规格的台阶式坝头的丁坝冲刷后地形等值线图。台阶式坝头主要作用是在逐级阻挡下潜流的同时,分级向外挑出每级坝头的集中绕流。图6.3-17台阶式丁坝试验冲淤情况方案A3和A4均为3级台阶,且宽度均为5cm,其中方案A4坝身下游侧设置与坝头同宽的台阶。图6.3-18台阶式丁坝试验冲淤情况......

2023-06-21

(一) 排水量的确定

1.初期排水排水量估算

初期排水渗流量原则上可按有关公式计算,但是,初期排水时的渗流量估算往往很难符合实际,因为此时还缺乏必要的资料。通常不单独估算渗流量,而将其与积水排除流量合并在一起,依靠经验估算初期排水总流量Q

![]()

式中 Q1——积水排除的流量,m3/s

Qs——渗水排除的流量,m3/s;

V——基坑积水体积,m3;

T——初期排水时间,s;

k——经验系数,主要与围堰种类、防渗措施、地基情况、排水时间等因素有关,根据国外一些工程的统计,k 取4~10。

基坑积水体积可按基坑积水面积和积水深度计算。但是排水时间T 的确定就比较复杂,排水时间T 主要受基坑水位下降速度的限制,基坑水位的允许下降速度视围堰种类、地基特性和基坑内水深而定。水位下降太快,则围堰或基坑边坡中动水压力变化过大,容易引起坍坡;水位下降太慢,则影响基坑开挖时间。一般认为,土围堰的基坑水位下降速度应限制在0.5~0.7m/d,木笼及板桩围堰等应小于1.0~1.5m/d。初期排水时间,大型基坑一般可采用5~7d,中型基坑一般不超过3~5d。

通常,当填方和覆盖层体积不太大,在初期排水且基础覆盖层尚未开挖时,可不必计算饱和水的排除,如需计算,可按基坑内覆盖层总体积和孔隙率估算饱和水总水量。

按以上方法估算的初期排水流量选择抽水设备,往往很难符合实际。在初期排水过程中,可以通过试抽法进行校核和调整,并为经常性排水计算积累一些必要资料。试抽时如果水位下降很快,则显然是所选择的排水设备容量过大,此时应关闭一部分排水设备,使水位下降速度符合设计规定。试抽时若水位不变,则显然是设备容量过小或有较大渗漏通道存在。此时,应增加排水设备容量或找出渗漏通道予以堵塞,然后再进行抽水。还有一种情况是水位降至一定深度后就不再下降,这说明此时排水流量与渗流量相等,据此可估算出需增加的设备容量。

2.经常性排水排水量的确定

经常性排水的排水量,主要包括围堰和基坑的渗水、降雨、地基岩石冲洗及混凝土养护用废水等。设计中一般考虑两种不同的组合,从中择其大者,以选择排水设备:一种组合是渗水加降雨;另一种组合是渗水加施工废水。降雨和施工废水不必组合在一起,这是因为二者不常同时出现。

(1)降雨量的确定。在基坑排水设计中,对降雨量的确定尚无统一的标准。大型工程可采用20 年一遇3 日降雨中最大的连续6h 雨量,再减去估计的径流损失值 (每小时1mm)作为降雨强度。也有的工程采用日最大降雨强度。基坑内的降雨量可根据上述计算降雨强度和基坑集雨面积求得。

(2)施工废水。施工废水主要考虑混凝土养护用水,其用水量估算应根据气温条件和混凝土养护的要求而定。一般初估时可按每立方米混凝土每次用水5L,每天养护8 次计算。

(3)渗透流量计算。通常,基坑渗透总量包括围堰渗透量和基础渗透量两大部分。关于渗透量的详细计算方法,在水力学、水文地质和水工结构等论著中均有介绍,这里仅介绍估算渗透流量常用的一些方法,以供参考。

按照基坑条件和所采用的计算方法,有以下几种计算情况:

1)基坑远离河岸不必设围堰时渗入基坑的全部流量Q 的计算。首先按基坑宽长比B/L 将基坑区分为窄长形基坑 (B/L≤0.1)和宽阔基坑 (B/L>0.1)。前者按沟槽公式计算,后者则化为等效的圆井,按井的渗流公式计算。此时还可区分为无压完全井、无压不完全井、承压完全井、承压不完全井等情况,参考有关水力学手册计算。

2)筑有围堰时基坑渗透量的简化计算。与前一种情况相仿,也将基坑简化为等效圆井计算。常遇到的情况有以下两种:

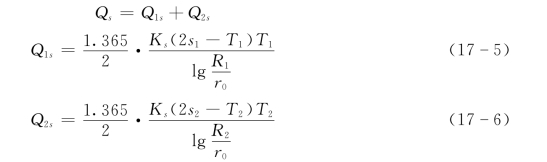

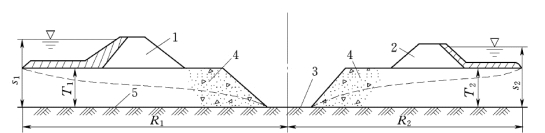

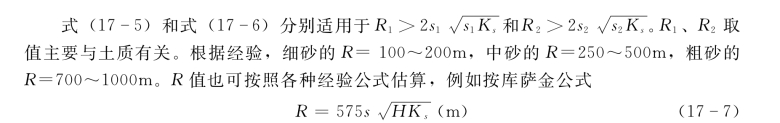

a.无压完整形基坑(见图17-18)。首先分别计算出上、下游面基坑的渗流量Q1s和Q2s,然后相加,则得基坑总渗流量

式中 Ks——基础的渗透系数;

s1、T1、s2、T2——含义见图17-19;

R1、R2——降水曲线的影响半径;

r0——将实际基坑简化为等效圆井时的化引半径。

图17-18 有围堰的无压完整形基坑

1—上游围堰;2—下游围堰;3—基坑;4—基坑覆盖层;5—隔水层

图17-19 有围堰的无压不完整形基坑

1—上游围堰;2—下游围堰;3—基坑;4—基坑覆盖层;5—隔水层

式中 H——含水层厚度,m;

s——水面降落深度,m;

Ks——渗透系数,m/h。

对于不规则形状的基坑

![]()

对于矩形基坑

![]()

式中 F——基坑面积,m2;

B、L——基坑宽度和长度,m;

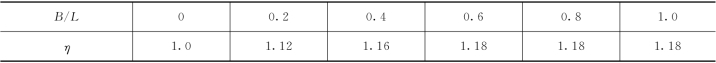

η——基坑形状系数,与B/L 值有关(见表17-8)。

表17-8 基坑形状系数η值

渗透系数Ks与土的种类、结构孔隙率等因素有关,一般应通过现场试验确定。当缺乏资料时,各类手册中所提供的数据也可供初估时参考。

b.无压不完整形基坑(见图17-19)。在此情况下,除坑壁渗透流量Q1s和Q2s仍按完整井基坑公式计算外,尚需计入坑底渗透流量q1和q2。基坑总渗透流量Qs为

![]()

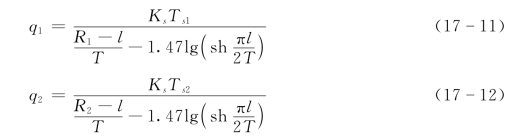

其中,Q1s和Q2s仍按式(17-5)和式(17-6)计算,q1和q2则按式(17-11)和式(17-12)计算

式中 l——基坑顺水流向长度之半;

T——坑底以下覆盖层厚度,见图17-19。

其他参数确定参考有关资料。

式 (17-11)和式(17-12)分别适用于R1>l+T 和R2>l+T 的情况。

3)考虑围堰结构特点的渗透计算。以上两种简化方法是把宽阔基坑,甚至连同围堰在内,化引为等效圆形直井计算,这显然是十分粗略的。当基坑为窄长形,且需考虑围堰结构特点时,渗水量的计算可分为围堰和基础两部分,分别计算后予以叠加。按这种方法计算时,采用以下简化假定:计算围堰渗透时,假定基础是不透水的;计算基础渗透时,则认为围堰是不透水的。有时,并不进行这种区分,而将围堰和基础一并考虑,也可选用相应的计算公式。由于围堰的种类很多,各种围堰的渗透计算公式可查阅有关水工手册和水力计算手册。

应当指出的是,应用各种公式估算渗流量的可靠性,不仅取决于公式本身的精度,而且还取决于计算参数的正确选择。特别是像渗透系数这类物理常数,对计算结果的影响很大。但是,在初步估算时,往往不可能获得较详尽而可靠的渗透系数资料。此时,也可采用更简便的估算方法。

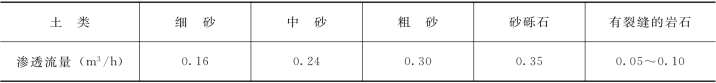

当基坑在透水地基上时,可按照表17-9 所列的参考指标来估算整个基坑的渗透流量。

表17-9 1m水头下1m2基坑面积的渗透流量

(二) 基坑排水布置

基坑排水系统的布置通常应考虑两种不同情况:一种是基坑开挖过程中的排水系统布置;另一种是基坑开挖完成后修建建筑物时的排水系统布置。布置时,应尽量同时兼顾这两种情况,并且使排水系统尽可能不影响施工。

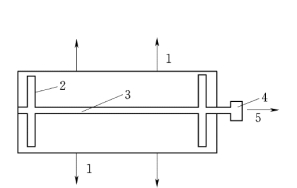

基坑开挖过程中的排水系统布置应以不妨碍开挖和运输工作为原则。一般常将排水干沟布置在基坑中部,以利两侧出土,见图17-20。随着基坑开挖工作的进展,逐渐加深排水干沟和支沟。通常保持干沟深度为1~1.5m,支沟深度为0.3~0.5m。集水井多布置在建筑物轮廓线外侧,井底应低于干沟沟底。但是,由于基坑坑底高程不一,有的工程就采用层层设截流沟、分级抽水的办法,即在不同高程上分别布置截水沟、集水井和水泵站进行分级抽水。

图17-20 基坑开挖过程中排水系统布置图

1—运土方向;2—支沟;3—干沟;4—集水井;5—水泵抽水

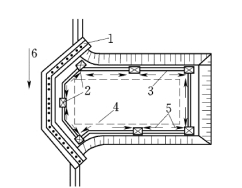

图17-21 修建建筑物时基坑排水系统布置图

1—围堰;2—集水井;3—排水沟;4—建筑物轮廓线;5—水流方向;6—河流

建筑物施工时的排水系统通常都布置在基坑四周,见图17-21。排水沟应布置在建筑物轮廓线外侧,且距离基坑边坡坡脚不少于0.3~0.5m。排水沟的断面尺寸和底坡大小取决于排水量的大小,一般排水沟底宽不小于0.3m,沟深不大于1.0m,底坡不小于2‰。在密实土层中,排水沟可以不用支撑,但在松土层中,则需用木板或麻袋装石来加固。

水经排水沟流入集水井后,利用在井边设置的水泵站,将水从集水井中抽出。集水井布置在建筑物轮廓线以外较低的地方,它与建筑物外缘的距离必须大于井的深度。井的容积至少要能保证水泵停止抽水10~15min 后,井水不致漫溢。集水井可为长方形,边长1.5~2.0m,井底高程应低于排水沟底1.0~2.0m。在土中挖井,其底面应铺填反滤料,在密实土中,井壁用框架支撑在松软土中,利用板桩加固。如板桩接缝漏水,尚需在井壁外设置反滤层。集水井不仅可用来集聚排水沟的水量,而且还应有澄清水的作用,因为水泵的使用年限与水中含沙量的多少有关。为了保护水泵,集水井宜稍微偏大、偏深一些。

为防止降雨时地面径流进入基坑而增加抽水量,通常在基坑外缘边坡上挖截水沟,以拦截地面水。截水沟的断面及底坡应根据流量和土质而定,一般沟宽和沟深不小于0.5m,底坡不小于2‰,基坑外地面排水系统最好与道路排水系统相结合,以便自流排水。

明式排水系统最适用于岩基开挖。对砂砾石或粗砂覆盖层,在渗透系数Ks大于0.2cm/s,且围堰内外水位差不大的情况下也可用。一般认为当Ks<0.1cm/s 时,以采用人工降低地下水位法为宜。

有关施工员的文章

图6.3-14台阶式丁坝模型结构图表6.3-5台阶式丁坝稳定性试验方案6.3.3.2 结果及分析图6.3-15~图6.3-18给出了不同规格的台阶式坝头的丁坝冲刷后地形等值线图。台阶式坝头主要作用是在逐级阻挡下潜流的同时,分级向外挑出每级坝头的集中绕流。图6.3-17台阶式丁坝试验冲淤情况方案A3和A4均为3级台阶,且宽度均为5cm,其中方案A4坝身下游侧设置与坝头同宽的台阶。图6.3-18台阶式丁坝试验冲淤情况......

2023-06-21

提高切削速度、加大进给量和背吃刀量,都使得单位时间内金属的切除量增多,因而都有利于生产率的提高。根据工件材料和刀具材料确定切削速度,使之在已选定的背吃刀量和进给量的基础上能够达到规定的刀具寿命。......

2023-06-26

(一) 截流时间的确定截流时间应根据枢纽工程施工控制性进度计划或总进度计划确定。如特殊情况必须在流冰期截流时应有充分论证,并有周密的安全措施。一般按频率法确定,根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的流量作为设计流量。截流设计标准一般可采用截流时段重现期5~10 年的月或旬平均流量。......

2023-06-29

调用排水原理图,可以生成污水原理图,可进行污水计算。如图3-14所示为排水原理命令的操作方法。排水原理命令的执行方式有:命令行:输入WSYL命令按回车键。其中,选择“专用通气”选项,可以激活“距排水管距离”“连接样式”选项,在这两个选项文本框中可以定义该类型原理图的绘制参数。“查卫生器具表”按钮:单击该按钮,系统弹出如图3-19所示的对话框。......

2023-08-22

(一)塑料排水带的制造方法塑料排水带按其带芯与外包滤布的形式不同分成分离式和整体式。分离式塑料排水带,是将外包滤布通过缝纫机将两者缝成一体。整体式塑料排水带,滤膜包紧板芯,包覆时用热合法或黏合法。(二)塑料排水带的制造设备及工艺1.塑料排水带的制造设备塑料排水带的制造设备包括挤出机、模头、牵引、冷却水槽、缝纫或热合、黏合设备、成盘装置等。......

2023-06-20

部件或段件(分部件)的对接状态是指该部件或段件进入对接时所处的技术状态。表7-6影响对接状态的因素续表厂内分工:一般视工作量平衡、厂房面积、设备配置及利用率、工种分工、工作习惯和经验、有利于降低成本、缩短制造周期等因素而定。......

2023-07-18

排水系统水力计算的依据主要参考《建筑给水排水设计规范》《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》《给水排水管网系统》。表5-5 根据建筑物用途来确定的系数α值摘自《建筑给水排水设计规范》值得注意的是,假如计算所得的流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计算。......

2023-08-22

确定钢结构防火涂层的厚度时,施加给钢结构的涂层质量应计算在结构荷载内,但不得超过允许范围。对于裸露及露天钢结构的防火涂层应规定出外观平整度和颜色装饰要求。根据标准耐火试验数据,计算确定涂层的厚度。2)钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面按图9-3所示位置测试。......

2023-08-22

相关推荐