1)字体规格大小中文长仿宋字的字高规定为3.5,5,7,10,14,20mm,其他字体为3,4,6,8,10,14,20mm。字高大于10mm的文字宜采用TRUETYPE字体。汉字宜采用长仿宋体或黑体,并应采用国家正式公布的简化字。书写文字的基本要求是:笔画清楚、字体端正、间隔均匀、排列整齐、标点符号应清楚正确。数字和字母与汉字并列时其字号宜比汉字小一号至二号。拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,宜采用单线简体或ROMAN字体。......

2023-09-24

根据GB/T 14684—2001 《建筑用砂》,细骨料是粒径为0.15~4.75mm的砂石颗粒,包括人工砂和天然砂。按产源分为天然砂和人工砂;按细度模数的大小,又分为粗、中、细三种砂;按对砂子的技术要求分为三类,分为Ⅰ类砂、Ⅱ类砂、Ⅲ类砂。

1.建筑用砂的主要技术要求

(1)砂的物理性质。

1)表观密、堆积密度和空隙率。建筑用砂应满足表观密度大于2500kg/m3,松散堆积密度大于1350kg/m3,空隙率小于47%。

2)砂的含水状态。砂的含水状态分干燥、气干、饱和面干及湿润状态。细骨料的含水率应保持稳定,人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%。水工混凝土多按饱和面干状态砂作为基准状态设计配合比。工业与民用建筑中则习惯用干燥状态的砂 (含水率小于0.5%)及石子(含水率小于0.2%)来设计配合比。

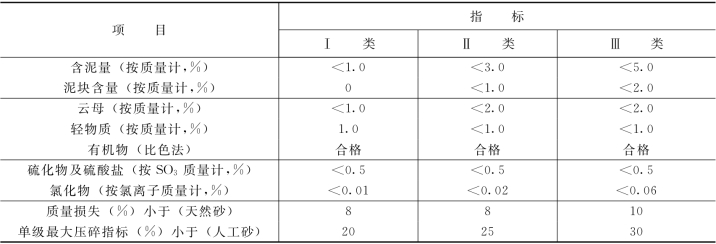

(2)含泥量和泥块含量。含泥量是指砂中粒径小于75μm颗粒的含量;泥块含量是指砂中原粒径大于1.18mm,经水洗手捏后变成600μm 颗粒的含量。天然砂含泥量和泥块含量见表10-4。

表10-4 天然砂指标要求(GB/T14684—2001)

(3)有害物质。砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、煤渣等杂物。砂中含有云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等,其含量不应超过表10-4 的规定。

(4)坚固性。砂的坚固性是指砂在气候、环境变化或其他物理因素作用下抵抗破裂的能力。砂的坚固性指标见表10-4。

(5)颗粒级配与粗细程度。砂的颗粒级配是指砂大小颗粒的搭配情况。砂的粗细程度是指不同粒径的砂砾混合在一起后的总体粗细程度,用细度模数 (Mx)表示。二者用筛分法进行测定,标准筛的孔径分别为 4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm。

细度模数根据下式计算

![]()

式中 A1、A2、A3、A4、A5、A6——4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm各筛上的累积筛余百分率,%。

细度模数(Mx)愈大,表示砂愈粗。建筑用砂的规格一般有:Mx=3.7 ~3.1 为粗砂、Mx=3.0~2.3 为中砂、Mx=2.2~1.6 为细砂。

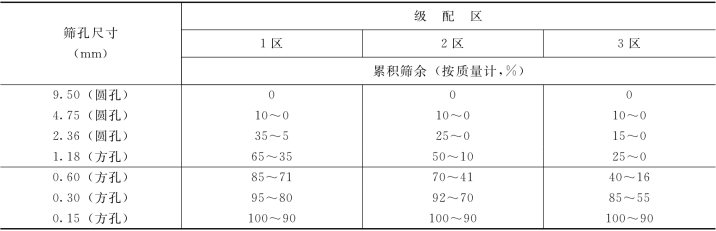

根据0.60mm筛孔的累积筛余量分成三个级配区 (见表10-5)。混凝土用砂的颗粒级配应处于表中的任何一个级配区内。但砂的实际筛余率除4.75mm和0.60mm 筛号外,允许稍有超出,但超出量不应大于5%,否则视为砂子级配不合格。

表10-5 砂级配区的规定(GB/T14684—2001)

2.砂的堆存、运输与使用

(1)砂在堆存和运输过程中,为了使含水量不因下雨超标准或不稳定,可搭设防雨棚。

(2)一般情况下,砂储料仓的数量应不少于3 个,即1 个仓堆料,1~2 个仓脱水,1个仓使用,互相轮换。仓的堆料容积应满足混凝土浇筑高峰期10d以上的需要。

(3)工程上配制混凝土时,一般选用河砂,以中砂为好,并优先选用2 区砂,以满足混凝土和易性、耐久性、强度和节省造价的目的。

(4)选择砂的类别时,要根据混凝土的强度等级选择,强度等级大于C60 的混凝土宜选用Ⅰ类砂;强度等级C30~C60 及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土宜选用Ⅱ类砂;强度等级小于C30 的混凝土和建筑砂浆宜选用Ⅲ类砂。

有关施工员的文章

1)字体规格大小中文长仿宋字的字高规定为3.5,5,7,10,14,20mm,其他字体为3,4,6,8,10,14,20mm。字高大于10mm的文字宜采用TRUETYPE字体。汉字宜采用长仿宋体或黑体,并应采用国家正式公布的简化字。书写文字的基本要求是:笔画清楚、字体端正、间隔均匀、排列整齐、标点符号应清楚正确。数字和字母与汉字并列时其字号宜比汉字小一号至二号。拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,宜采用单线简体或ROMAN字体。......

2023-09-24

微生物黏泥量的测定常采用生物过滤网法。其中采集黏泥的生物过滤网应使用25号浮游生物网。图6-5 采集黏泥的装置图6-6 浮游生物网2.测定的方法调节采集黏泥装置中的阀门,使冷却水的流速控制在0.8m/s左右,水量在1m3/h左右。测定微生物黏泥量是监测冷却水处理质量和微生物生长情况的主要方法之一。标准要求,敞开式循环冷却水中的黏泥量宜小于3mL/m3。......

2023-06-30

双齿纹锉刀锉齿的排列如图9-41所示,面齿纹在锉削中起主要切削作用,故又称主齿纹,底齿纹在锉削中主要起分屑作用,又称为辅齿纹。图9-42 普通锉刀a)平锉 b)方锉 c)圆锉 d)三角锉 e)半圆锉2)特种锉。表9-2 锉刀齿纹粗细规格选用(续)2)锉刀端面形状的选择。1)不能用无柄或破柄的锉刀进行锉削,防止伤手。2)不准用新锉刀锉硬金属。......

2023-06-28

测筒充砂密度,应按下列步骤进行测定:①准备不少于5000g的清洗干净的干燥标准砂。与此同时,不断向漏斗中补充标准砂,使砂面始终保持与漏斗上口齐平。充砂法试验应按下列步骤进行:①切取冻土试样。试样杯周侧包裹5cm厚的泡沫塑料保温,将其放入土工冻胀试验箱。调节土工冻胀试验箱箱体温度为-3℃,保持恒温。......

2023-10-02

电气测量法测定轴功率1)用三相功率表直接测出电动机的输入功率PW。直接驱动的电动机,输出功率要按制造厂和用户均可接受的效率校准进行测定。转矩转速传感器和配套的二次仪表测轴功率 转矩转速传感器与转矩转速二次仪表或转矩转速功率仪配套使用,测定通风机轴功率。②试验时的转矩超过转矩传感器1/3量程时,不得使用该转矩传感器测量功率。......

2023-08-20

SO2、H2S等还原性气体干扰测定,采样时应串联三氧化铬-石英砂氧化管消除。本方法检出限和最低检出质量浓度同总氧化剂的测定方法。NO2产生正干扰;SO2、H2S、PAN、HF质量浓度分别高于750μg/m3、110μg/m3、1800μg/m3、2.5μg/m3时也干扰O3的测定,可根据具体情况采取消除或修正措施。......

2023-11-23

理想的羽毛球比赛场地是用弹性的木材拼接而成。在基层的各级比赛中,当达不到上述条件的要求时,也可以在水泥地或三合土的地面上进行竞赛。球场必须有清楚的界线,场地线宽均为40毫米,场地线的颜色最好是白色、黄色或其他容易辨别的颜色。所有场地线都是它所确定区域的组成部分。如由于客观条件的限制达不到这些要求时,可由主办单位与各代表队协商,对上述要求做必要修改并做补充规定,但应该尽可能符合球场的各项规定要求。......

2023-10-20

氟化物污染主要来源于铝厂、冰晶石和磷肥厂、用硫酸处理萤石及制造和使用氟化物、氢氟酸等部门排放或逸散的气体和粉尘。氟化物属高毒类物质,由呼吸道进入人体,会引起黏膜刺激、中毒等症状,并能影响各组织和器官的正常生理功能。由于氟化物对植物的生长也会产生危害,因此,人们已利用某些敏感植物监测空气中的氟化物。测定空气中氟化物的方法有分光光度法、离子选择电极法等。......

2023-11-23

相关推荐