众多学者[14,15]通过现场观测以及射流理论研究表明,气泡穿透水体达到一个“有效”水深后,气泡释放空气进入水体的能力将降低,该有效水深d eff约等于尾水深d tw的2/3倍,即式表明,当水体紊动足够强烈,有大量气泡存在时,水深越大,气泡内气体的有效饱和溶解度Cse越大,意味着氧分子进入水体的量可能越多。如果Cs用100%表示,当d tw=1m时,Cse=107%;当d tw=10m时,Cse=167%;当d tw=50m时,Cse=430%。......

2023-06-26

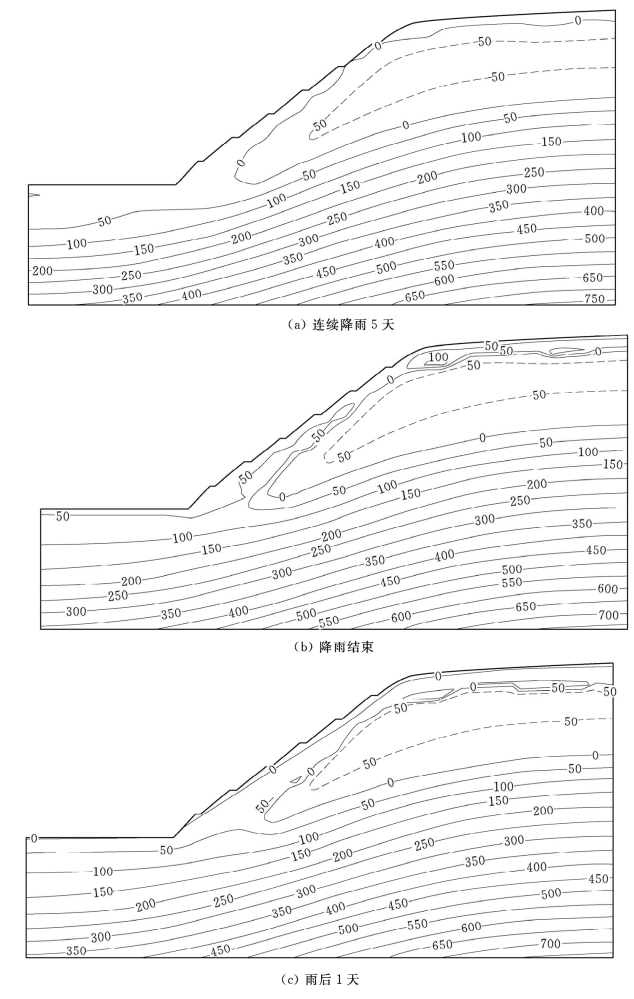

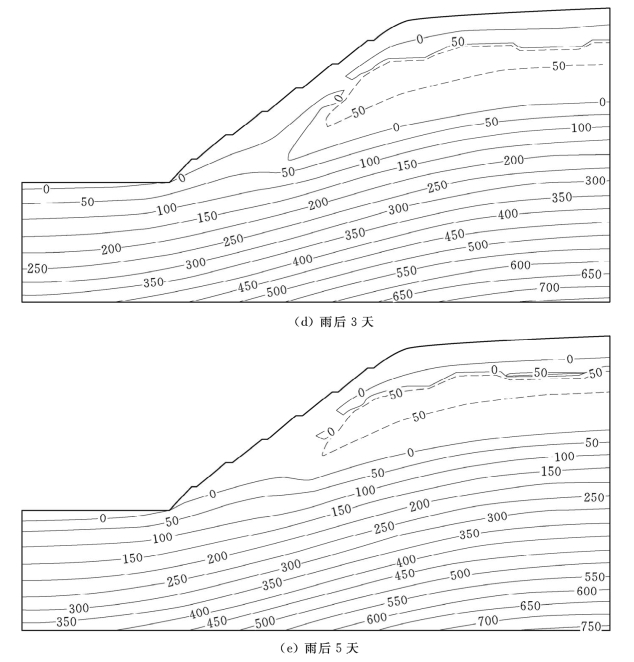

图9.8反映了边坡在连续降雨5天后和雨后5天内的孔隙压力分布变化。连续降雨5天后,边坡坡体、坡顶和坡脚土体已经由降雨前的负孔隙压力状态转化为正孔隙压力状态,且与坡体下部中的正孔隙压力区连通;坡体以上正孔隙压力区范围相对较小。降雨10天后,坡体中的负孔隙压力区继续减少,但相对于前5天的负压区减少速度要缓慢;边坡坡体上部中的正压区范围继续扩大。

图9.8(c)、图9.8(d)、图9.8(e)表明降雨停止后,边坡坡顶表层以下暂态饱和区中的水分在重力作用下,继续向边坡下部渗透;而在斜坡面表面以下暂态饱和区中的水分在重力一方面继续向边坡体更低位置渗透,另一方面暂态饱和区中的水分通过坡面出渗,向坡体外部排出。降雨停止1天,斜坡表层和坡顶以下1~2m范围内重新出现负压区;而雨后3~5天后,负压区大幅度增加,边坡原来连通的暂态饱和区被明显分割成两部分。

图9.8(b)、图9.8(c)清晰地表明:在降雨过程中及降雨停止后,边坡体中出现了较大范围的暂态饱和区,饱和区内出现正孔隙水压力,即暂态水压力。暂态水压力分布规律:坡面孔隙水压力很小(近似为零);坡面附近数值较小;暂态饱和区下缘与非饱和区接触面上的孔隙水压力为零;最大值出现暂态饱和区中部偏上部位。由于边坡坡脚处受坡脚平台降雨入渗补给和斜坡体下岩土体中孔隙水下渗补给的双重影响,因此,地下水位上升较大。坡顶部位铅直下方的土体由于仅仅受坡顶面上的降雨入渗补给,降雨过程中始终存在非饱和区,使得暂态饱和区很难延伸到潜水面的位置,潜水面的升高也将会很小(通过非饱和区补给到初始潜水面上引起的潜水面升高),因此,该部位饱和区的渗流场变化不大。

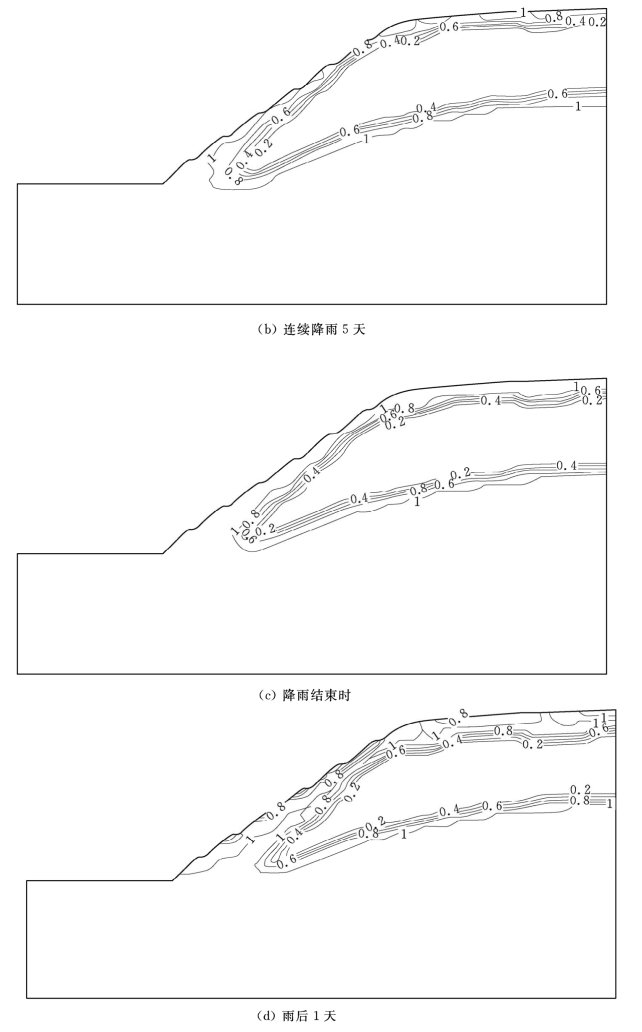

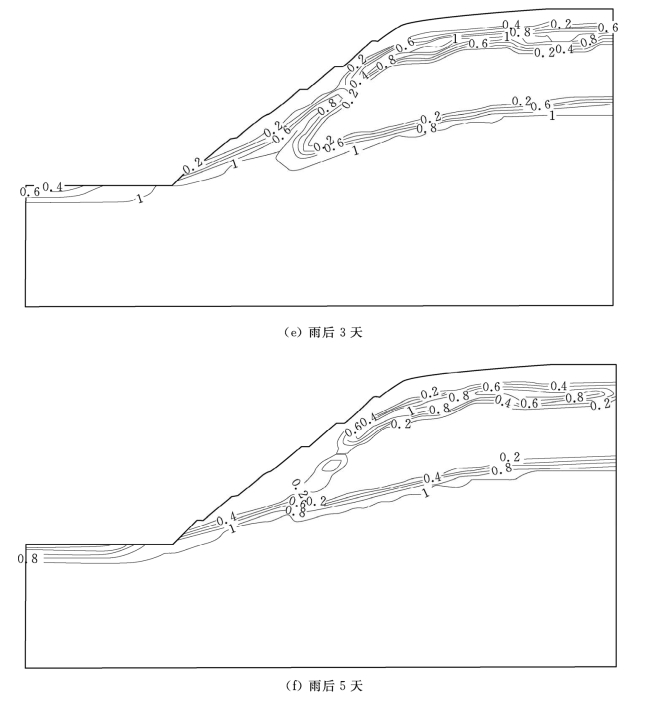

图9.9为不同时期边坡的饱和度。饱和度小于1.0的区域表示边坡中出现的非饱和区,其对应的孔隙压力压小于零。饱和度为1.0的位置与孔隙压力为0的等值线相对应。由此可见边坡中的地下水位线的动态变化过程是十分复杂的。

图9.8(一) 孔隙压力分布变化图(单位:k Pa)

图9.8(二) 孔隙压力分布变化图(单位:k Pa)

图9.9(一) 边坡饱和度等值线图

图9.9(二) 边坡饱和度等值线图

图9.9(三) 边坡饱和度等值线图

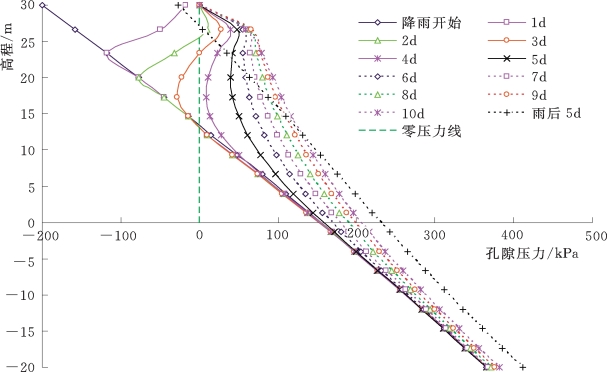

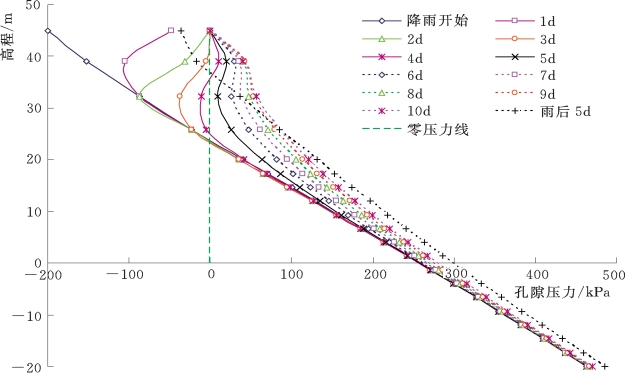

图9.10和图9.11分别为坡脚处A剖面和坡体中部B剖面上的孔隙水压力沿高程的分布图。降雨前边坡体内的孔隙水压力(正压和负压)按照重力呈线性分布。随着降雨入渗量的增加,边坡表层土体逐渐由非饱和状态向饱和状态转变。

A剖面在连续降雨入渗2天后,表层出现暂态饱和区,其厚度约为5.0m;暂态饱和区下部仍然为非饱和区,而原始地下水位高度几乎没有变化。连续降雨4天后,A剖面处于完全饱和状态。尽管A剖面处于完全暂态饱和状态,但剖面上的暂态水压力分布并不按重力呈线性增加的分布形态。随着降雨的持续,边坡中暂态水压力持续增加,但始终未达到按静水压力计算得到的孔隙水压力分布。

B剖面处的孔隙水压力空间分布与A剖面类似。但由于B剖面位于边坡中部,表层出现暂态饱和区的时间相对较晚,大约在3天后才开始出现暂态饱和区。连续降雨5天后,B剖面才完全处于饱和状态。同样,A剖面上的暂态水压力分布也不是按重力呈线性增加的分布形态,暂态饱和区中的暂态水压力始终未达到按静水压力计算得到的孔隙水压力分布。

图9.10 A剖面处孔隙水压力高程分布图

图9.11 B剖面处孔隙水压力高程分布图

降雨引起边坡出现暂态饱和区,暂态饱和区的水压力分布复杂,且在不同时刻不同。即使边坡在降雨过程中处于完全饱和状态,其水压力也小于按地下水位线计算的静水压力。这种现象值得关注,而降雨入渗引起的暂态水压力分布机制仍有待进一步研究。

有关工程渗流理论研究与实践的文章

众多学者[14,15]通过现场观测以及射流理论研究表明,气泡穿透水体达到一个“有效”水深后,气泡释放空气进入水体的能力将降低,该有效水深d eff约等于尾水深d tw的2/3倍,即式表明,当水体紊动足够强烈,有大量气泡存在时,水深越大,气泡内气体的有效饱和溶解度Cse越大,意味着氧分子进入水体的量可能越多。如果Cs用100%表示,当d tw=1m时,Cse=107%;当d tw=10m时,Cse=167%;当d tw=50m时,Cse=430%。......

2023-06-26

此时水的pH称为饱和pH,表示为pHs。LSI值与结垢的关系如下:LSI>0:水中溶解CaCO3量超过饱和量,产生CaCO3沉淀,产生结垢;LSI=0:水中溶解CaCO3量低于饱和量,溶解固相CaCO3,产生腐蚀;LSI<0:水中溶解CaCO3量与固相CaCO3处于平衡状态,不腐蚀不结垢。LSI>0和LSI<0的水都是不稳定的水,而LSI=0时的水为稳定的水。......

2023-06-19

所以,不能直接应用于天然河道一维泥沙计算,为此,本节采取侧向积分法推导适于天然河道总流的不平衡输沙方程即恢复饱和系数。可见,天然河道恢复饱和系数小于矩形渠道数值。而且,随河道水位变化,恢复饱和系数在平滩水位附近存在一个最小值。根据河流动力学研究,河道平滩水位的造床作用最大,因此,利用天然河道冲淤资料反算或率定恢复饱和系数可能突出反映了造床流量的效果,得到的恢复饱和系数较小。......

2023-06-22

基于线性化的湿-热弹性理论,建立热流固耦合的本构方程、水和气体的渗流微分方程以及能量方程。含相变过程的热流固耦合非饱和渗流在现代岩土力学中有非常重要的应用价值,特别是核废料存储库缓冲区的分析计算、冻土带路基融化的耦合过程分析中意义重大。非饱和情况下,整体研究区域由固、液和气三相构成。对于地下水非饱和带,气体一般是空气。......

2023-06-28

“色饱和度”图形符号的绘制方法和步骤如下。单击“圆心、半径”按钮,接着分别指定圆心和半径,其中半径设置为“6”,从而绘制一个圆。图8-61 继续绘制两个圆图8-61 继续绘制两个圆图8-62 创建环形阵列图8-62 创建环形阵列图8-63 绘制一条线段图8-63 绘制一条线段单击“删除”按钮,选择图8-64所示的一个圆,按

2023-06-20

1.起动存在的问题部分拖动系统在起动前的被控量与目标值之间相差较远,例如某会议室,由鼓风机吹入冷空气来降温,如图5-49所示,一般情况下,会议室在未使用前,室内的空气温度较高,所以鼓风机在起动前温差较大,从而反馈信号和目标设定值之间的偏差也较大,积分运算的结果将迅速达到上限值,出现“积分饱和”现象,使PID调节在一段时间内失去作用,结果电动机将很快升速,导致因过电流而跳闸。......

2023-06-22

这种状态称为三极管的饱和导通状态,而前面的OFF状态则称为三极管的关断状态。利用三极管可以产生正弦交流信号或脉冲信号,称为三极管的振荡作用。这种振荡作用是在三极管的基极、发射极和集电极的端子上接入适当的电容器和电阻或者线圈而产生的。表2-7三极管/二极管的型号及其识别方法......

2023-06-25

在FLAC3D软件中,可以通过设置流体抗拉强度来允许负孔隙压力的产生与发展,这为利用FLAC3D软件进行非饱和渗流分析提供了可能。从FLAC3D渗流计算过程来看,其负压形成机理是合理的、正确的。FLAC3D软件现有的版本在渗流数值计算过程中始终将负压区的饱和度强制置为1,使得计算过程中非饱和区的渗透系数也始终采用恒定的饱和渗透系数,这做法与非饱和渗流理论是相悖的。图9.5为FLAC3D在增量计算时步中的非饱和单元渗透系数修正计算FISH程序框图。......

2023-06-28

相关推荐