地面产流前,在降雨入渗过程中,当降雨强度小于边坡表层土体最大入渗率时,入渗量取降雨强度,当降雨强度大于边坡表层土体最大入渗率时,入渗量取最大入渗率。为了实现边坡降雨条件的模拟,需要对边坡表面的边界状况进行实时调整,以实现降雨入渗和边坡坡面在降雨停止后的出渗模拟。图9.6边坡降雨入渗边界及出渗边界模拟计算程序框图......

2023-06-28

随着科学技术的发展,降雨入渗分析已经从一维发展到了二维和三维,但是由于技术上难以得到解决,只有一维的降雨入渗模型得到了广泛的运用,运用该模型也能较真实地反应降雨过程中各渗流特征的变化规律。

降雨入渗主要受到时间和空间两个因素的影响,是一个动态的变化过程。降雨强度、降雨持续时间、土体的物理性质(渗透系数)、边坡坡面角度、植被覆盖等因素决定了雨水入渗量。

当降雨强度超过土体的入渗能力时,地表将产生径流或积水,并在土体内部形成不断扩大的暂态饱和区。这种状态可以用“积水模型”来进行描述。当单位降雨强度小于土体的入渗能力时,入渗过程受降雨强度的大小控制,称之为“降水模型”。

降雨过程可分两个阶段。第一阶段:降雨初期,地表的含水率梯度很大,入渗率也很高,且大于降雨强度。这一阶段称为通量控制阶段,雨水入渗为无压入渗或自由入渗。第二阶段:随着入渗的进行,含水率梯度不断减小,入渗率不断降低,当入渗率小于降雨强度时,地表出现径流或积水,降雨过程进入到坡面控制阶段,雨水入渗为有压入渗。边坡降雨入渗量取决于土体的初始含水率,降雨强度和降雨持时以及地表径流量。

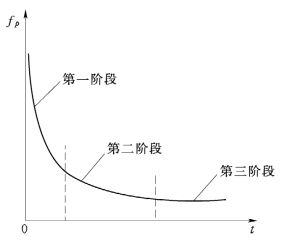

大量实验表明,降雨入渗曲线是一条递减曲线,见图9.2。根据递减速度的快慢,降雨渗曲线可划分为3个阶段。第一阶段为渗润阶段:这一阶段土壤含水量较小,没有达到土体的饱和含水率,入渗量较大,随时间推移,降雨入渗量快速降低。第二阶段为渗漏阶段:此阶段由于土壤含水量不断增加,入渗量明显减小,入渗量随时间推移变得缓慢。第三阶段为渗透阶段。在这一阶段,土壤含水量达到了饱和体积含水量,单位时间内的入渗量趋于稳定,入渗量达到最小值,此时的入渗率称为稳定入渗率。

在降雨开始时,由于地表处(特别是坡脚处)的含水率梯度∂θ/∂z的绝对值较大,对应的水头梯度∂h/∂z也较大,所以入渗率i(t)相对较大。随着入渗过程的进行,水头梯度∂h/∂z绝对值不断减小,入渗率随之降低;当降雨入渗进行到一定时间后,入渗率趋于一稳定值,该值相当于地表含水率为θ时的入渗系数K0,一般K0≤KS,KS为表层土体的饱和渗透系数。

图9.2 降雨入渗曲线

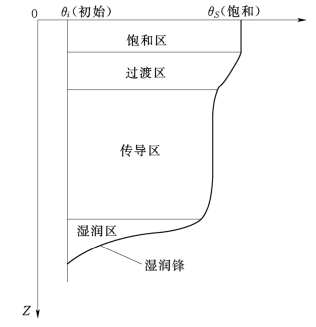

图9.3 典型含水率分布剖面分区

当均质土体地表为有积水入渗时,典型含水率分布剖面从上往下可分为4个区:饱和区,过渡区,传导区,湿润区。湿润区的前缘称为湿润锋,见图9.3。

(1)饱和区。孔隙被水充满或处于饱和状态,该区域受到降雨时间、降雨强度及土体饱和渗透系数的影响。

(2)过渡区。该区域含水率随深度增加迅速下降,一般采用试验方法确定或者VG模型进行模拟。

(3)传导区。该区域含水率随深度增加变化很小,通常传导区是一段较厚的高含水率非饱和区。

(4)湿润区。该区域含水率随深度增加从传导区较高含水率值急剧下降到接近初始含水率值。

(5)湿润锋。湿润锋在干土和湿土之间形成一个水力梯度的锋面。

有关工程渗流理论研究与实践的文章

地面产流前,在降雨入渗过程中,当降雨强度小于边坡表层土体最大入渗率时,入渗量取降雨强度,当降雨强度大于边坡表层土体最大入渗率时,入渗量取最大入渗率。为了实现边坡降雨条件的模拟,需要对边坡表面的边界状况进行实时调整,以实现降雨入渗和边坡坡面在降雨停止后的出渗模拟。图9.6边坡降雨入渗边界及出渗边界模拟计算程序框图......

2023-06-28

描述负荷随时间变化规律的曲线就称为负荷曲线。按负荷种类可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线;按时间的长短可分为日负荷曲线和年负荷曲线;也可按计量地点分为个别用户、电力线路、变电所、发电厂、电力系统的负荷曲线。将上述三种特征相结合,就确定了某一种特定的负荷曲线,如电力系统的有功日负荷曲线。负荷曲线中的最大值称为日最大负荷Pmax(峰荷),最小值称为日最小负荷Pmin(谷荷)。......

2023-06-15

但是,只要研究工作者对所研究的变量有足够的专业知识和实践经验,并借助于散点图和直线化的数据转换,是可以选出一条符合要求的最优曲线的。确定曲线类型是非线性回归分析的关键。根据散点图进行直观的比较,选出一种曲线类型,并将原始数据进行转换,将曲线方程直线化,用转换后的数据绘出散点图,若该图形为直线趋势,即表明选取的曲线类型是恰当的,否则需要重新进行选择。......

2023-11-17

针对本节主要研究内容——车辆荷载作用下钢桥面板细节疲劳可靠度分析,根据上述四种疲劳细节的S-N曲线选取合适的S-N曲线是对钢桥面板细节疲劳可靠度分析的关键。BS5400规范和TB2005规范没有对细节分类做出明确的分类,AASHTO规范给出了部分正交异性桥面板的疲劳细节分类,但不全面,且没有给出顶板-U肋的分类。车载下钢桥面板存在高应力幅值,疲劳截止限不适用于该情况下的疲劳分析,因此需将所有应力循环均纳入疲劳损伤计算。......

2023-09-19

反映库区地形特性的曲线,称为水库特性曲线。上述所讨论的面积特性曲线和库容特性曲线,均是建立在假定入库流量为零,水面是水平的基础之上的,所求得的库容称为静库容,此时的库容曲线称为静库容曲线。库水位与动库容的关系线称为动库容曲线。应该指出,动库容曲线的计算,需要的资料多,比较麻烦。图G4.5水库动库容示意图图G4.6水库动库容曲线......

2023-06-21

Logistic生长曲线方程为曲线的图形如图8-7所示。图8-7Logistic生长曲线的图像Logistic生长曲线的基本特征如下所述。......

2023-11-17

曲线回归分析的基本任务是通过两个变量x 和y 的实际观测数据建立曲线回归方程,以揭示x 和y 间的曲线关系的形式.常用的一种方法是:通过变量替换,把一元非线性回归问题转化为一元线性回归问题.曲线回归分析首要的工作是确定因变量y 与自变量x 之间曲线关系的类型.通常通过两个途径来确定:(1)利用有关专业知识,根据已知的理论规律和实践经验;(2)如果没有已知的理论规律和实践经验可以利用,可在直角坐标系......

2023-11-18

从模型应用实例的模拟Nash效率系数分析,可以看出,本文建立的雁栖河流域降雨径流NAM模型基本上可以满足水环境治理和水资源规划与管理的需求。由此可见,数据资料缺乏、娱乐和鱼类养殖场取用水、拦水堰壅水改变了天然径流过程的时空分布,也是影响雁栖河流域降雨径流模型模拟结果的主要因素。......

2023-06-26

相关推荐