相关焊工只有取得了相应的资质证书才能从事相应的铸钢件焊接或补焊操作。人员的管理与考核 许多事实表明,不少铸钢件焊接或补焊质量事故的起因不仅是因为焊工技术水平低下,还在于管理不善,即对于人与物的管理不善。评定合格的焊接工艺才能应用于铸钢件焊接或缺陷补焊生产中。工作状态良好的焊接设备,是顺利完成焊接工作、保证焊接质量的必要条件。......

2023-06-28

1.补焊前的准备

(1)缺陷部位的清理 补焊前,必须对铸钢件缺陷部位表面粘砂、氧化皮、油污、锈蚀等进行适当清理,以使补焊易于操作,并保证补焊部位的质量。

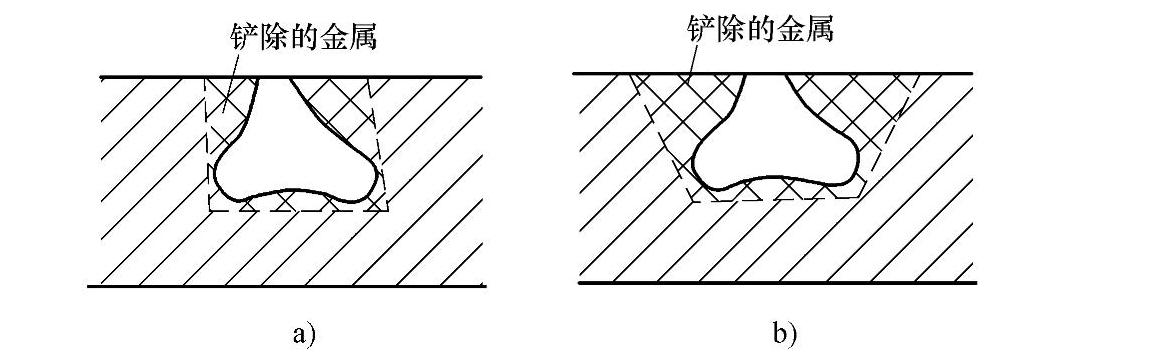

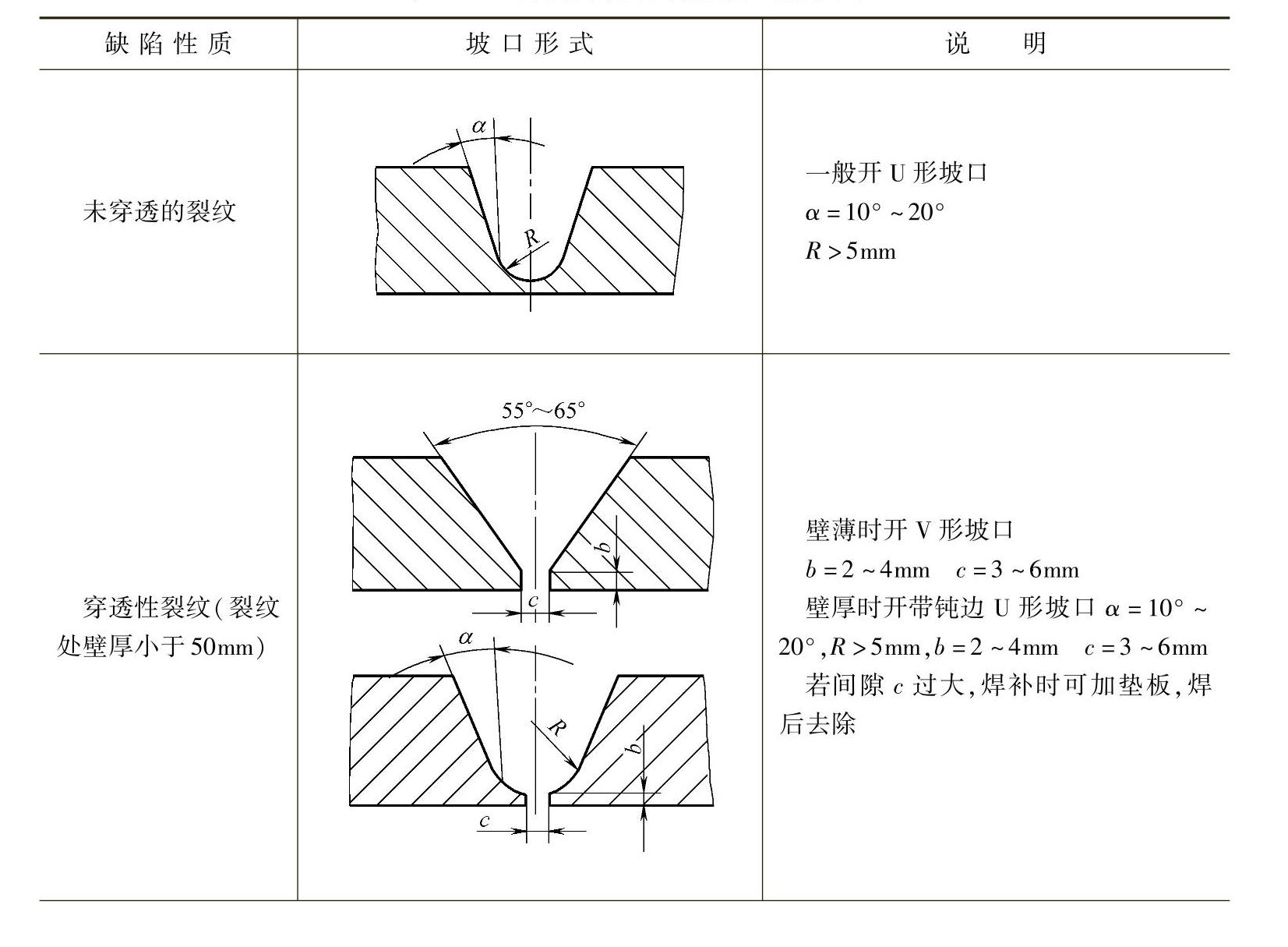

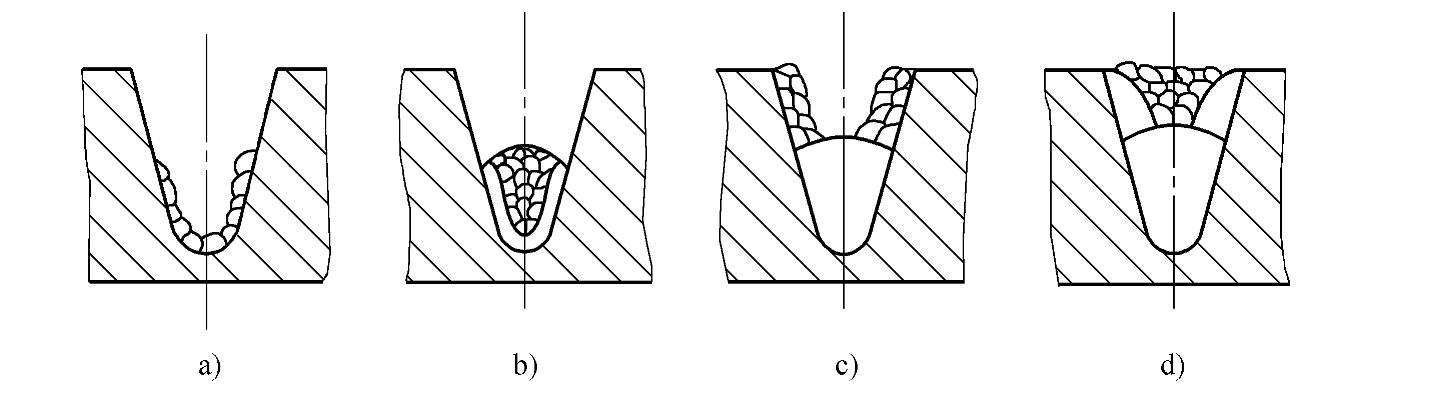

(2)缺陷的去除及坡口的制备 根据不同情况采用火焰切割、碳弧气刨、砂轮或电动磨头打磨以及机械加工等方法清除缺陷,清除缺陷的同时制备出相应的焊接坡口,坡口焊前进行MT或PT检测。铸钢件缺陷部位的坡口形状,应根据缺陷的性质和铸钢件特点来制定,一般为碗状的U形坡口,见表4-2及图4-2,坡口应使补焊部分向外扩张,即上大下小,同时去除缺陷表面的氧化物或杂质,坡口深至露出完好的金属为止。

图4-2 铸钢件缺陷孔穴开坡口的方法

a)不正确 b)正确

表4⁃2 铸钢件裂纹缺陷坡口的准备

(续)

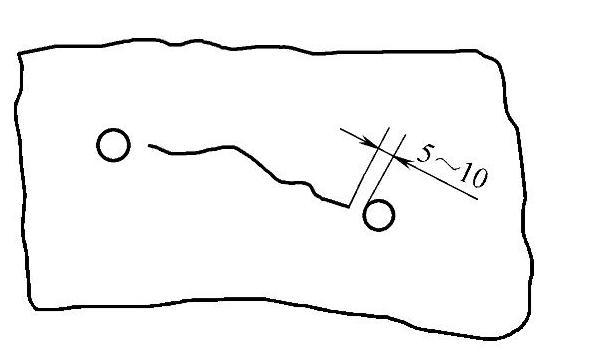

为保证焊缝金属与母体金属很好熔接并防止裂纹,坡口底部及转角不允许存在尖角,必须采用圆弧过渡。同时,为防止开坡口或焊接时裂纹的进一步扩展,对于较大的裂纹,在开坡口前应在裂纹末端或距离裂纹末端5~10mm处钻止裂孔,孔径为5~6mm,深度超过裂纹2~3mm,如图4-3所示。铸钢件裂纹类缺陷坡口见表4-2。

图4-3 裂纹二端钻孔

穿透性坡口需要加垫板或镶块时,一般采用低碳钢材料;但对于不锈钢的焊接,必须采用同材质的不锈钢垫板或镶块。所有垫板在反面清根时必须清除并打磨干净。

坡口不允许有锐角现象,转角处应圆滑过渡。除机械加工制备的坡口外,其余方法制备的坡口,应采用砂轮将坡口及周边15~30mm范围内打磨光滑,且必须去除氧化物及渗碳层,露出原金属光泽。

采用碳弧气刨制备的坡口,母材热影响区最大宽度约1.5mm,由于热影响区硬度较高,因此焊前必须把碳弧气刨后的表层0.5~1.5mm打磨去除。

坡口应进行MT或PT检测,确认缺陷是否清除干净,对于中、高碳钢及合金钢铸钢件或铸钢件裂纹缺陷清除后的坡口更应该如此。

2.焊接方法

根据现场条件、铸钢件结构形状、缺陷位置、坡口形状尺寸分别采用焊条电弧焊、CO2气体保护焊(包括混合气体保护焊)和钨极氩弧焊,也可以几种方法同时或交叉采用。

3.焊接材料

包括焊条、焊丝的牌号、规格。焊条使用前按要求在专用烘箱进行烘干,使用过程中放置在专用保温筒内。

4.焊前预热及预热温度

(1)焊前预热的原理及作用 为防止补焊时因铸钢件各部分受热不均匀而引起的变形或裂纹,焊前需进行预热。预热可使母材金属膨胀,在冷却过程中,母材金属收缩,而焊缝金属也在收缩,母材与焊缝的共同收缩即可抑制应力集中。

预热是为了使熔敷金属与母材之间降低温度差的影响,减少在焊接中从焊纹紧挨相邻的热影响区(HA2)吸收热量的速度,避免焊接区淬硬,使组织和力学性能变坏,甚至产生裂纹等。因此铸钢焊接或补焊前进行预热是最有效的措施,预热有以下几点好处:①不致有产生裂缝的危险;②可以抑制或减缓焊缝及热影响区淬硬组织的生成,减少淬硬区;③能够降低收缩应力;④预热焊接时氢更容易扩散,提高氢的扩散程度。

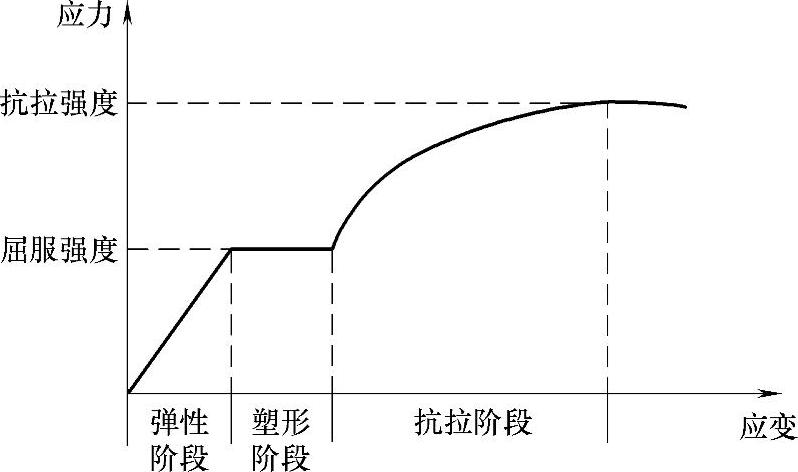

焊前预热时,周围坡口金属材料随着温度的升高,材料的屈服强度下降,塑性提升,从而可抑制裂纹发生。焊前预热与抑制裂纹的应力-应变曲线如图4-4所示。

图4-4 焊前预热与抑制裂纹的应力-应变曲线

由应力-应变曲线可知,在塑性阶段材料通过应变的增加来抵抗拉伸,而应力几乎不变;随着材料应变的继续增加进入抗拉阶段,当材料应力达到抗拉强度时即产生裂纹(非正常情况除外)。

(2)预热温度 为防止铸钢件焊接或缺陷补焊修复时产生冷裂纹,经常采取预热措施。但预热温度并非越高越好,不适当地提高预热温度不仅会损及焊缝强度,增加焊接或补焊操作的难度,同时还会增大熔合比而导致增大母材成分对焊缝的影响。因此,铸钢件焊接或缺陷补焊实际预热温度只要不低于规定的最低预热温度即可。

(3)预热温度的影响因素 包括下列内容:

1)环境温度的影响。环境温度越低,冷裂倾向越大,预热温度越需要提高。当环境温度低于0℃时,只有碳当量很低或采用超低氢焊条方可避免产生冷裂纹。铸钢件补焊部位壁厚越小,气温影响越明显;大厚度时,气温的影响不明显。

2)铸钢的化学成分的影响。可用碳当量来比较其影响,碳当量越大,预热温度要求越高。

3)焊接方法的影响。采用焊条电弧焊比采用气体保护焊方法时预热温度要求要稍高一些,一般要高出50~80℃。这是因为气体保护焊所用的焊接材料大多数都是超低氢的,而且焊丝中的碳含量也较低。焊缝金属中的扩散氢含量很低,而焊条中的碳含量和扩散氢含量一般都高于气体保护焊所用的焊丝。

(4)预热的要求及方法 铸钢件是否需要预热以及预热的温度和范围,主要是根据铸钢件的材料、结构形状、坡口尺寸,以及铸钢件材料的焊接性来确定。例如,对于材料碳当量较高,对裂纹敏感性较强、结构复杂、壁厚不均匀、导热性差、热膨胀系数大的铸钢件,特别是缺陷位于铸钢件应力集中的部位,焊前均需进行预热。

预热方式有两种,整体预热或局部预热。整体预热一般在加热炉进行,也可以在铸钢件完全封闭条件下加热。局部预热可以采用火焰预热(天然气焰、氧乙炔焰等)或远红外线电加热设备等进行局部加热。影响局部预热温度的因素主要取决于天然气流量、火源空间封闭程度、保温覆盖范围,所以通过控制三个因素即可控制预热温度,坡口本体材料周围200mm范围内预热一定要均匀,温度偏差不应超过50℃。

对于预热点或预热位置的选取,倘若预热温度在现场控制不当,使预热温度过高,进而可能产生塑性变形,最终变形方向朝火源位置弯曲,所以应适当考虑预热位置的选取并控制预热温度不能过高。

预热方法要根据铸钢件的加工状态、缺陷大小等不同情况来选择,主要有整体进炉加热、局部气体火焰加热或远红外线陶瓷电加热器局部加热,局部加热范围包括坡口及周围200~300mm。各类铸钢件预热及焊接过程温度、层间温度、焊后热处理前补焊区温度要求见表4-3。

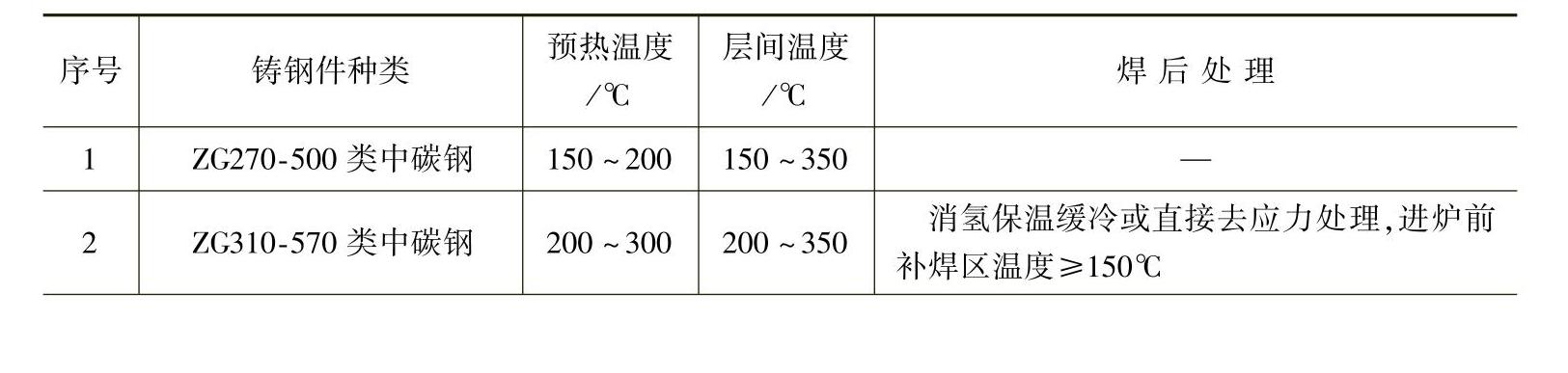

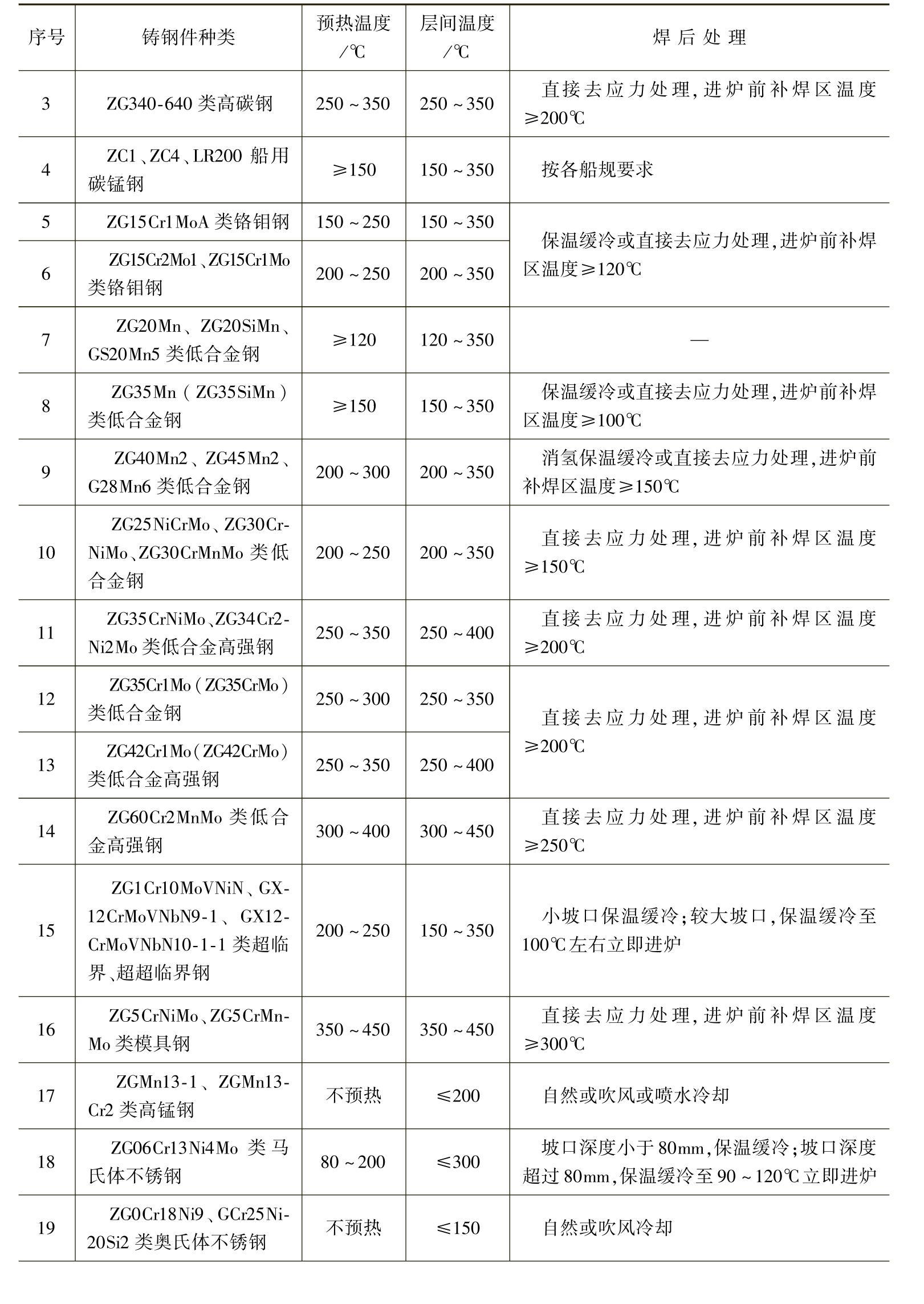

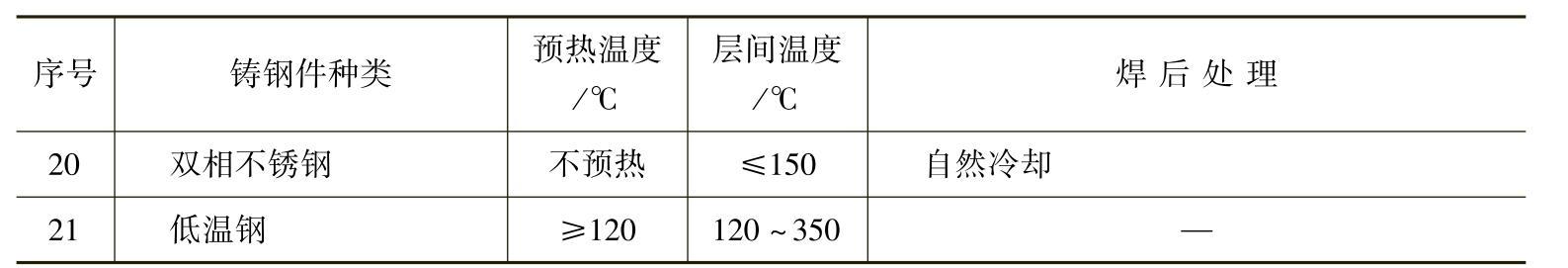

表4⁃3 各类铸钢件预热及焊接过程温度、层间温度及焊后处理

(续)

(续)

注:1.预热温度有范围要求的按冬季或较大尺寸坡口时选上限,夏季或较小尺寸坡口或表面堆焊时

选下限的原则进行选择。

2.表中规定的预热温度是按采用焊条电弧焊要求选取的,当采用CO2气体保护焊或补焊时,预

热温度可以按表中规定的范围下限降低50~80℃。

3.对预热温度有技术协议和特殊要求的按要求执行。

4.预防白点退火处理保温缓冷或去应力处理是指焊后可以先预防白点退火然后进行MT、UT检

测,符合要求后再进行去应力处理,也可以焊后直接进行去应力处理,此时温度是指直接进

行去应力处理的补焊区温度。

5.补焊操作要点

1)尽可能使铸钢件的补焊部位处于水平位置,以便于操作。

2)同一铸钢件上有大小不同缺陷时,应由小到大或交替补焊。除第一层和表面层外,其余每焊一层后可适当敲击,以减少内应力。

3)焊接过程温度不低于预热温度,层间温度控制在超出预热温度上限100℃内选取,但不低于预热温度。

4)采用焊条电弧焊时,摆动幅度不超过焊条直径的3~4倍,采用CO2气体保护焊时,摆动幅度不超过15~20mm。

5)补焊过程将每道或每层焊缝的焊渣、飞溅等清理干净。

6)大面积缺肉与尺寸不足的铸钢件和磨损需修复件堆焊时或大坡口补焊时,两相邻焊缝的熔合宽度应为焊缝宽的1/3,每条焊缝宽窄力求一致。多层堆焊时,层间焊道应相互垂直,以改善应力状态,防止铸钢件变形和产生裂纹。

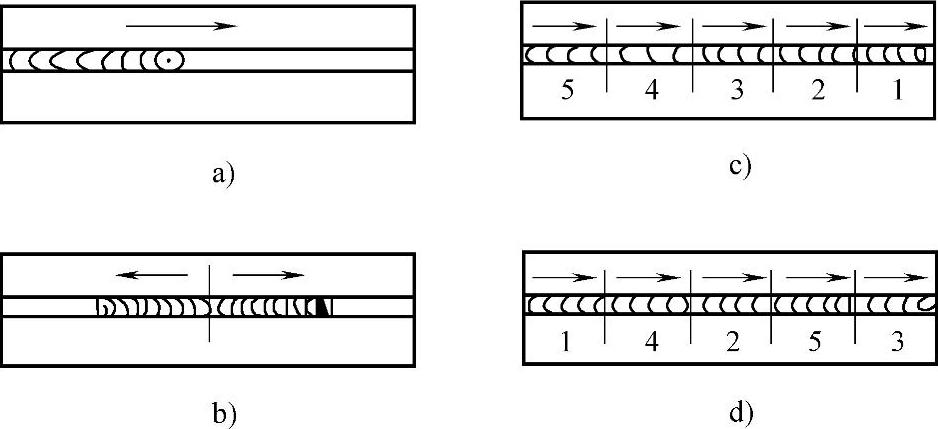

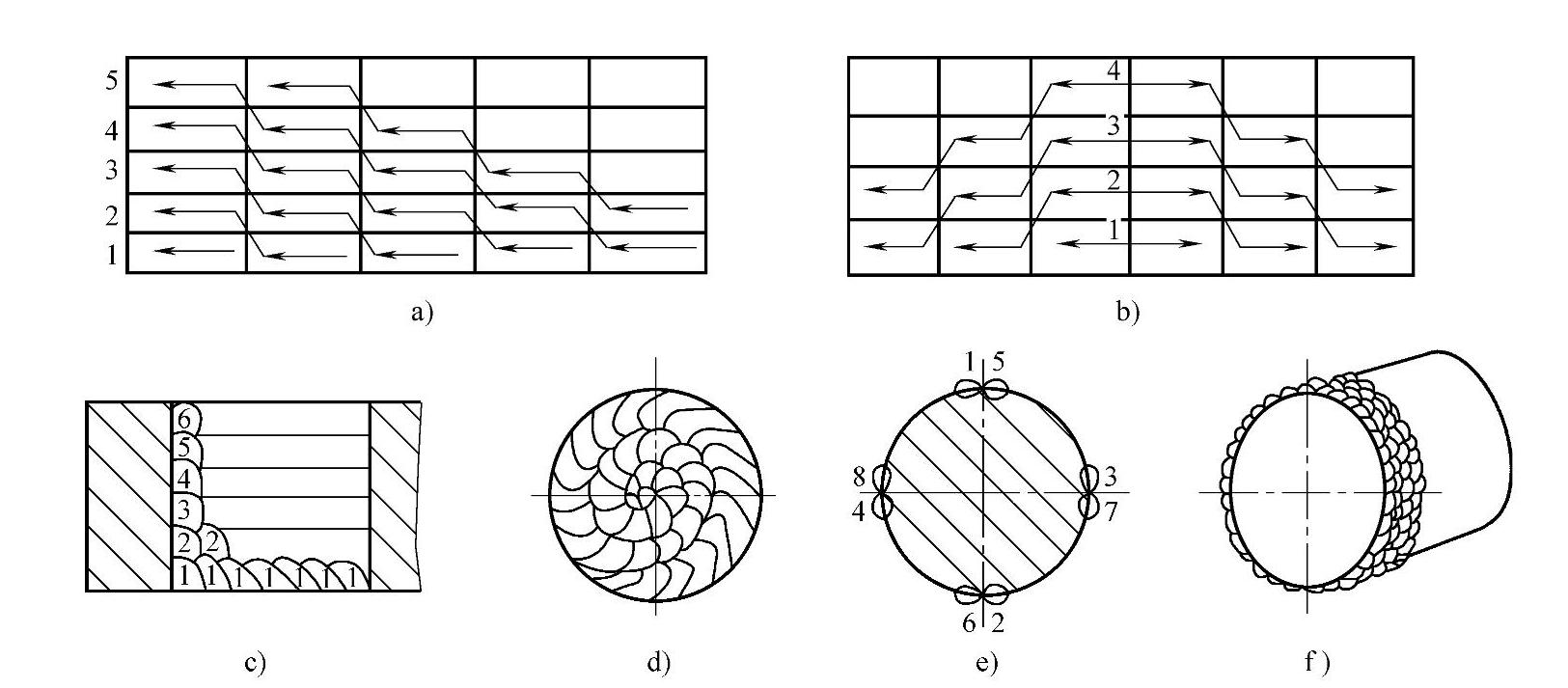

裂纹较浅或裂纹位于铸钢件薄壁处时,短裂纹主要用直通法和逆向法补焊,较长的裂纹则采用分段退焊法及跳焊法补焊,如图4-5所示。

图4-5 薄壁处裂纹补焊法

a)直通法 b)逆向法 c)分段焊法 d)跳焊法

7)补焊缺陷较大又不需要预热的铸钢件时(高锰钢和奥氏体铸钢),为防止过热和产生裂纹,层间温度要控制,应焊完一段或一层后就消除焊肉表面的熔渣,当焊缝稍冷后,再继续补焊。

8)补焊预热的高碳钢和合金钢铸钢件时,先焊完的部分采用天然气火焰对补焊区加热保温或覆盖保温材料保温缓冷,以防止裂纹。当缺陷位于重要部位或铸钢件的高应力区,补焊面积又较大时,补焊后应立即进行回火处理,消除补焊产生的内应力。

9)用奥氏体不锈钢焊条补焊时,为防止焊接时过热而引起晶间腐蚀,焊接电流应比低碳钢低10%。

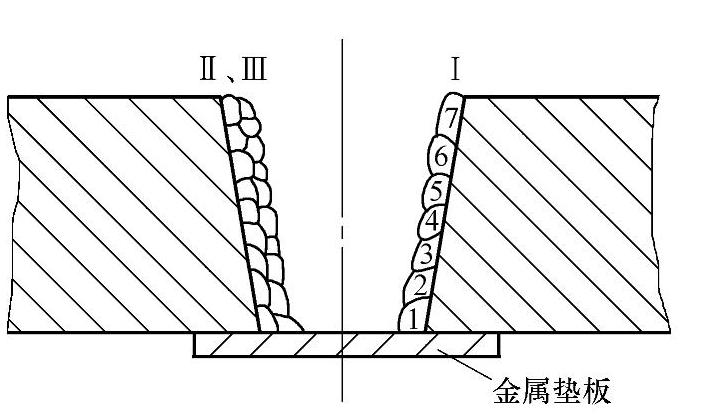

10)对铸钢件厚壁处未穿透的大坡口补焊,采用分步焊法,如图4-6所示。先沿坡口两侧各堆焊一两层(见图4-6a),然后将凹的部分焊满(见图4-6b),再沿坡口两侧堆焊几层(见图4-6c),继续焊满凹处,如此类推直至补焊结束(见图4-6d)。对间隙过大的穿透性裂纹,可先用图4-7所示的单面逐层堆焊法(图中的Ⅱ、Ⅲ所示,Ⅰ不正确),焊到间隙较小时再用分步焊法。

图4-6 分步焊顺序

a)第一步 b)第二步 c)第三步 d)第四步

对刚性较大的铸钢件,应采用图4-8a、b所示串级法或山形法补焊。而对轴孔内表面可自下而上的逐层进行表面堆焊,如图4-8c所示。铸钢件表面的小圆形缺陷用环形补焊法如图4-8d所示,对圆柱体则常用图4-8e、f对称或螺旋堆焊。

图4-7 单面逐层堆焊法

6.焊接参数

焊接参数见表4-4。

7.预防白点退火和后热的应用

对需要加热补焊的同一铸钢件上的多处缺陷,先焊完的部分可以先进行预防白点退火或采取局部后热和保温棉覆盖缓冷等保温缓冷措施,全部缺陷焊完后再进行去应力处理。有些时候对于大坡口补焊也要求进行中间去氢或去应力处理。预防白点退火可采用整体进炉加热、天然气火焰或远红外线陶瓷电加热器局部加热补焊区等方式,加热温度一般比铸钢件补焊预热温度上限高100~200℃,加热范围为补焊区及周围200~300mm。

图4-8 厚件、圆柱及轴孔表面堆焊法

a)串级法 b)山形法 c)轴孔内表面堆焊法 d)环形法 e)圆柱对称堆焊法 f)圆柱螺旋堆焊法

表4⁃4 焊接参数

焊接后热是指焊接以后直接在补焊区加热,使补焊区硬化部软化,并使氢逸出。后热是对铸钢件预热的一种补充,一般来说,铸钢件补焊前经过严格充分的预热并在焊接过程中仍保持预热温度和焊后及时去应力退火的话,就不必进行后热。对特别容易产生裂纹的低合金铸钢等材料,如果焊后不能及时进炉,应在焊后立即对补焊区进行后热。

对于加热补焊的铸钢件,焊后采取保温棉覆盖时应首先去除保温棉本身的潮汽。保温棉最好采用火焰烘烤干燥后再使用,避免潮湿的保温棉对温度较高补焊区的淬火作用,而使补焊区产生裂纹。

8.焊后去应力热处理

焊后去应力热处理,即在焊接结束以后实行的热处理。铸钢件缺陷补焊后必须采取保温缓冷措施或及时进炉去应力热处理,焊后去应力处理根据具体情况采用整体进炉或局部去应力的方法。

(1)焊后去应力热处理的目的 铸钢件补焊后进行去应力热处理的目的如下:

1)为了消除焊接过程由于局部受热产生的残余应力。

2)软化补焊区硬度,特别是减少了热影响区硬度,使补焊区硬度和表面颜色与母材尽可能一致,同时又便于加工。

3)消除组织应力,改善焊缝金属组织,提高接头的综合性能。

(2)应力处理的时期 焊后何时进行去应力热处理,主要取决于母材的材料特性和坡口尺寸。一般来说,碳当量较高及对裂纹倾向较敏感的材料或坡口较大时,应在焊后及时进行去应力处理,去应力处理前,补焊区温度不低于预热温度。

(3)中间去应力热处理 中间去应力热处理是指铸钢件在补焊过程中进行一次或多次的去应力退火处理。主要用于较大坡口的补焊或同一铸钢件上缺陷较多补焊量较大,或铸钢件壁厚大的部位及穿透性缺陷在补焊过程中的去应力处理。一般来说,中间去应力退火的温度和保温时间可等于或略低于最终去应力温度和保温时间。中间去应力处理的目的是为了消除由于同一处坡口焊量太大,或同一区域堆焊量较大,防止由于焊接应力叠加,造成补焊区应力过大产生裂纹,同时对于需要在加热条件下焊接或补焊的铸钢件可以起到加热保温作用。

(4)去应力热处理的方式 铸钢件补焊后的去应力热处理一般采用整体进炉或对补焊区局部去应力两种方式。局部去应力主要是采用远红外线陶瓷加热器,对于一些小缺陷补焊后也可采用氧燃气烤枪火焰加热方法。

(5)烤枪火焰局部去应力的可行性和加热方法 实践证明,采用烤枪火焰局部去应力对于补焊中、低碳钢和碳当量小于0.4%的低合金钢,坡口深度小于20mm,其余材料坡口深度小于15mm,补焊面积小于1000mm2时是可行的,但必须采用较大的火焰功率,烤枪最好采用大规格的,火焰一般为中性焰,而且应严格按照铸钢件的去应力处理温度和保温时间要求进行。采用烤枪火焰局部去应力必须得到用户或有关部门的同意。

(6)去应力处理注意事项 包括下列内容:

1)去应力处理温度要求比铸钢件性能处理的回火温度低20~50℃。

2)严格控制加热和冷却速度,对于一些易产生变形、半精加工或精加工的铸钢件,焊后去应力处理加热和冷却速度最高不超过30℃/h,甚至可以控制在10℃/h以内。

3)补焊后反复多次的热处理或热处理保温时间过长,不仅会影响母材的性能,而且对补焊区由于反复多次高温加热,将导致补焊区组织疲劳、脆化,降低铸钢件的使用性能和使用寿命,给铸钢件带来很大的危害。但低温加热或预防白点退火是可以的。

4)去应力处理前铸钢件补焊区的温度一般不低于表4-3的要求。

(7)远红外线陶瓷加热器局部去应力处理的注意事项 包括下列内容:

1)使用远红外线陶瓷加热器局部去应力处理有效深度(单面补焊厚度)一般应小于60mm。加热片放置应以焊缝为中心对称布置,加热面积(加热片覆盖面积)一般为焊接或补焊区加2倍以上的焊缝厚度。热电偶应定位焊接在焊件补焊区内,保温材料覆盖厚度大于60mm,覆盖宽度大于加热板宽度的2~3倍。

2)远红外线陶瓷加热器局部去应力处理保温时间的确定。补焊厚度小于30mm时,保温时间按t/25+2计算;超过30mm以后的补焊厚度按每t/15+4计算(注:t为厚度,单位为mm;时间单位为h)。加热温度应控制在±10℃以内。

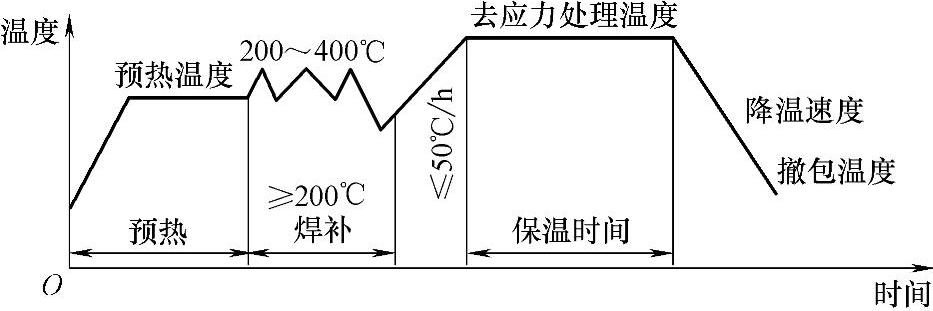

3)补焊过程温度控制曲线如图4-9所示。

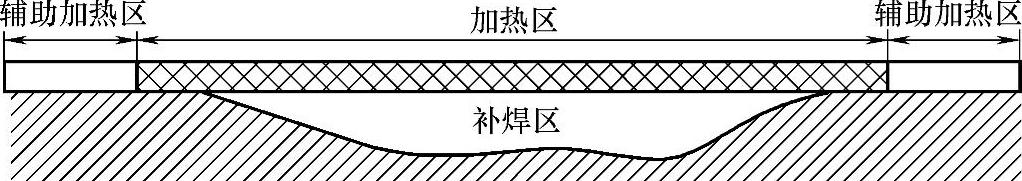

图4-9 补焊过程温度控制曲线

4)远红外线陶瓷加热器局部去应力处理阶梯式加热方法。补焊深度较深的或面积较大的部位,可以采用阶梯式加热去应力方法,也就是除补焊区按要求放置加热片外,在紧靠补焊区部位也按要求放置加热片,形成辅助加热区,加热温度为300~400℃。这样形成一个阶梯温度,既可以起到辅助加热防止温度散热的作用,也可以保证加热保温的范围,如图4-10所示。

图4-10 阶梯式加热方法

5)火焰辅助加热。对于铸钢件结构厚度较大或补焊深度较深的或面积较大的部位,在不影响铸钢件表面加工精度或表面质量的情况下,可以适当采用火焰进行辅助加热。

6)控温点(热电偶)的放置要求。为了保证测量温度的准确性,热电偶应牢牢焊接在焊件补焊区内。

(8)局部加热或去应力处理保温材料的使用与覆盖要求 包括下列内容:

1)热处理时加热片上必须铺设保温层,保温材料一般使用质软且不易松散的保温性能良好的硅酸铝纤维针刺毯(保温棉或保温毯)。

2)保温材料覆盖厚度不小于50mm(保温棉两层以上),覆盖宽度大于加热板宽度的两三倍。

3)保温材料包裹在加热片的外面,采用钢丝或扁钢带扎紧。

有关铸钢件焊接及缺陷修复的文章

相关焊工只有取得了相应的资质证书才能从事相应的铸钢件焊接或补焊操作。人员的管理与考核 许多事实表明,不少铸钢件焊接或补焊质量事故的起因不仅是因为焊工技术水平低下,还在于管理不善,即对于人与物的管理不善。评定合格的焊接工艺才能应用于铸钢件焊接或缺陷补焊生产中。工作状态良好的焊接设备,是顺利完成焊接工作、保证焊接质量的必要条件。......

2023-06-28

3)焊接强度低于母材,称为低强匹配。对于焊缝金属强度问题,从结构安全性考虑,一般要求焊缝强度等于或大于母材的强度,即所谓等强匹配或超强匹配,认为焊缝强度高一些更为安全。实践表明,在铸钢件焊接或补焊中,对于承载或承受拉伸应力的焊缝,应适当提高焊缝金属的强度级别,通常按“等强匹配”选用焊接材料。这样,不但可简化焊接工艺,还能提高焊接区或补焊区的抗裂性,防止由于焊缝强度过高将疏松的母材拉裂。......

2023-06-28

对铸钢件变形进行矫正是为了将其变为合格产品。这些都是在矫正变形时必须防止的常见缺陷。铸钢件经热处理后塑性增强,有利于矫正。铸钢件若过烧,则应予报废。铸钢件产生过热组织,在矫正后尚可重新热处理,予以消除。了解矫正变形时产生缺陷的原因,就应因地制宜,采取相应措施,防止这些缺陷产生。......

2023-06-28

打底层和过渡层最好采用焊条电弧焊方法操作,而且第一层要采用小直径焊条,焊后进行MT检测。对于裂纹或线性缺陷经打磨或加工消除后的坡口深度小于20mm时,采用氩弧焊补焊。焊至坡口表面时,采用坡口边缘堆焊一层或两层等措施,如图7-3和图7-4所示,深度超过20mm的坡口,先对坡口进行预包边堆焊,然后在整个坡口焊1~2层过渡层后,再采用CO2气体保护焊或焊条电弧焊填充坡口。......

2023-06-28

结合实际试验及生产实测,消耗系数确定为1.8左右为宜,即消耗焊条质量为熔敷金属质量的180%左右。2.CO2气体保护焊焊丝消耗系数的确定根据大量实际数据统计,CO2气体保护焊焊丝消耗系数为1.14~1.18。CO2气体保护焊焊丝的利用率可达到96%以上。......

2023-06-28

缺陷补焊一次合格率不高,同一处缺陷反复多次补焊。主要问题是焊缝与母材交界的熔合区或焊缝无损检测不合格,易出现裂纹或线性缺陷、夹渣、熔敷金属与母材熔合不良而产生未熔合,对于穿透性坡口或对接坡口根部有时还存在未焊透等缺陷。原因分析 铸钢件经超声检测发现的缺陷经过清除后的坡口一般都较深、较大,而且不规则,即使采用加工方法清除后的坡口,其坡口角度和表面状态也没有达到要求。......

2023-06-28

铸钢焊接或补焊过程中许多不规范操作必须引起重视,很多时候正是这些不规范操作导致焊接或补焊质量不符合要求,同一处缺陷反复多次施焊,一次补焊合格率不高。11)对要求加热焊接或补焊的铸钢件,焊接或补焊过程中停焊时不对焊接部位采取保温棉覆盖和加热等保温措施。焊条保温筒在焊接过程中停焊时不盖上盖。16)操作过程不同牌号的焊条放置在同一焊条保温筒中使用。......

2023-06-28

相关推荐