所以“衰竭”学说并不能解释所有项目引发的运动性疲劳的原因。该学说避免了用单一指标来研究运动性疲劳的缺陷。因此该学说认为,自由基与运动性疲劳有着密切的关系,是导致运动性疲劳的重要原因。此外,运动过程中机体内分泌功能异常和免疫功能下降也与运动性疲劳有关。因此,运动性疲劳的产生是一个多因素相互渗透和影响的复杂过程。......

2023-11-01

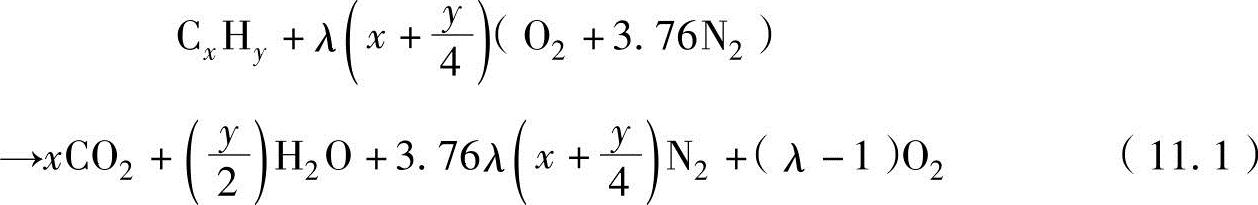

汽油机和柴油机的燃料均为石油系列的碳氢化合物(HC)类燃料。这些燃料与氧气发生反应生成主要物质氮气、二氧化碳、水蒸气,以及污染物质一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、硫氧化物和颗粒。

1.主要物质

汽油、柴油、石油液化气、天然气等碳氢化合物类型燃料,如果在理论空气量(λ=1)或空气过量系数(λ>1)状态进行了理想完全燃烧,在燃烧气体中根据下述化学反应式仅生成氮气、二氧化碳、水蒸气和氧气。

在上述化学反应式中,右侧最后一项氧气量仅在空气过量系数为λ>1的状态下出现,在λ≤1的状态下不会出现。这3种成分,即氮气、二氧化碳和水蒸气,就是内燃机(或汽车)所排放气体中的主要成分。

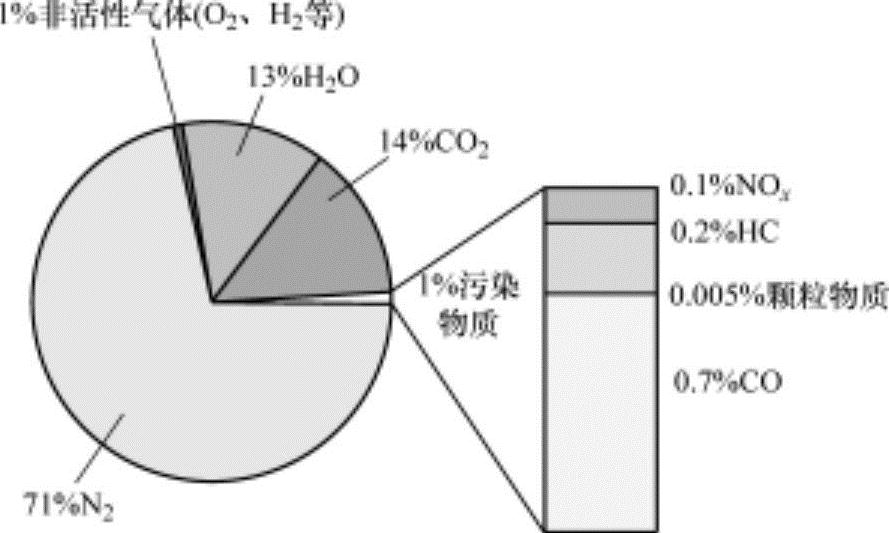

图11-1所示为汽油机在空气过量系数λ=1时,即在理论混合气状态下的排放气体成分所占体积百分比。这些值为没有配备废气净化装置(三元催化器等)时的状态,虽然随着发动机的运行条件(空燃比、负荷、转速、点火时期等)和周围大气条件(温度、湿度等)的改变而发生变化,可以看出主要物质占绝大部分,所占的比率为98%,另外污染物质占1%和其他非活性气体占1%。

图11-1 汽油机的排放气体成分比例(λ=1)

图11-2所示为没有配备废气净化装置的柴油机的排放气体质量分数。可以看出,图11-2a为在部分负荷运行(λ>1)条件下的排放成分,主要成分占99.9%,污染物质占0.1%,图11-2b为在空气过量系数λ=1条件下的排放成分,主要成分占99.1%,污染物质占0.9%。

图11-2 柴油机的排放气体成分比例

(1)氮气 空气中氮气(N2)占78%。氮气不直接参与燃烧过程,直接通过排气系统排放到大气中,在排放气体中氮气的质量分数最大。

(2)二氧化碳 燃料中的碳成分与氧气结合转换为二氧化碳(CO2)。二氧化碳的生成量与燃料中碳分子的质量分数和空气过量系数λ有关。当λ=1时,排放气体中CO2的质量分数为,汽油机14%,柴油机21%。柴油机在λ>1、部分负荷运行条件下排放的CO2质量分数为7.1%左右。

二氧化碳是导致地球温室化的主要温室化气体。为了防止该原因导致地球气候变化,各国家都要求减少温室气体的排放量,即减少含碳原料(石油类燃料)的使用产生,因此需要交通部门有必要开发应用低燃料消耗率汽车或替代能量汽车。

(3)水 燃料中所含的氢气成分与氧气结合生成水蒸气(H2O),水蒸气冷凝成水(水蒸气)并被排放。在寒冷的天气从汽车排气管排放的白烟表示其中含有水蒸气。在λ=1的条件下运行时,排放气体中水蒸气的含量,汽油机为13%,柴油机为8.5%左右。

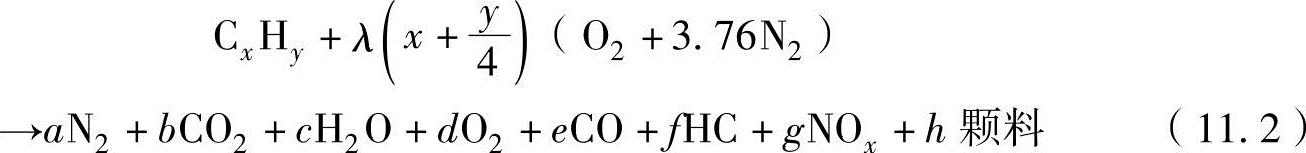

2.污染物质

实际燃料的燃烧并不是在理想状态下进行,要通过很复杂的反应,生成除了主要成分外的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物质等污染物质,其化学反应式为

如果在燃料中含有硫(S)成分,上述化学反应式的右侧燃烧生成物项中还包括硫氧化物(SOx、H2S)成分。

如图11-1和图11-2所示,可以看出汽油机和柴油机在λ=1的运行条件下,排放气体中污染物质约占1%。

(1)一氧化碳 一氧化碳(CO)是燃料中的碳成分没有完全燃烧生成的,即在空气不足的λ<1的过浓空燃比(过浓混合气)条件下燃烧生成,其生成量为空燃比越浓越多。在λ>1的稀薄空燃比状态下,虽然理论上不会生成一氧化碳,但实际上在空气与燃料的不充分混合条件下会少量生成。

汽油机的理论空燃比(A/F)S为14.7,实际使用范围为13~18,在最近的直喷式汽油机中,甚至在40~50的超稀薄空燃比条件下也可以运行。如此的超稀薄燃烧发动机也因燃料与空气不均匀混合或因热分解生成一氧化碳(CO)。因此,CO的排放量绝对不为零。

在图11-1中CO的排放量显示为0.7%,但在高负荷、加速和怠速时,达到约3%,在稳定的转速下降低到0.1%~0.2%。目前乘用车用汽油机配备有三元催化器,排放气体通过三元催化器后CO所占量约为10p颗粒物质(PM)(0.001%),处于很低的状态。

柴油机的工作条件在20~80的空燃比(A/F)条件下,在比稀薄燃烧汽油机更加稀薄的超稀薄混合气状态下燃烧。在这样的条件下,理论上不应生成一氧化碳,但因燃烧范围是在油雾内为λ=1的附近,在油雾中心部位局部处于氧气不足的过浓混合气状态,不仅会生成CO,还会生成HC和PM。CO的生成量为100~400p颗粒物质(PM)(0.01%~0.04%)。

CO是汽车排放废气中最有害的成分,一旦进入人体,与血液中的血红蛋白结合成为一氧化碳血红蛋白,会降低血液的氧气运送功能,使人因氧缺乏导致头痛、眩晕等疾患。

(2)碳氢化合物 碳氢化合物(HC)是碳与氢气结合的有机物总称。与CO的生成原因类似,是空气不足的状态下不完全燃烧或在空气充足的状态下因燃料与空气混合不均匀而生成的。

汽油机在燃料与空气预混合状态供给,如果燃料的雾化不充分,气体流动弱,会造成混合不充分,导致燃料中的HC不进行燃烧,直接被排放。混合不良的地方主要是在燃烧室壁冷却面附近(冷却层)和活塞头部外圆柱缝隙等峡谷区。HC的排放量在三元催化器前为2000p颗粒物质(PM)(0.2%)左右,通过三元催化器净化后能大大降低。

柴油机的燃料是直接喷射在气缸内,HC的生成与汽油机不尽相同。柴油机中HC在温度较低的燃烧室表面没有燃烧时,在非常稀薄的混合气状态火焰熄灭时,因燃料的雾化不充分发生后期滴油时很容易生成。老款柴油机HC的最大生成影响因素是滴油,但在近来采用电控柴油喷射系统,滴油等影响几乎没有。HC的生成量在λ=1条件下约为0.1%,在部分负荷运行条件下约为0.005%(50p颗粒物质。

如果HC浓度低,在空气中仅达到无毒有味的程度,但如果其浓度大,在大气中与氧气产生反应生成醛类有害物质,会强烈刺激黏膜或眼睛等。另外,HC与NOx一起在强烈的太阳光线(紫外线)下会产生光化学反应,会生成臭氧(O3)、醛类(RCHO)、硝酸过氧化乙烯(PAN)等氧化性物质,导致如洛杉矶烟雾事件。

(3)氮氧化物氮氧化物(NOx)是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)的总称,排放废气中NOx的95%以上为无色的NO,5%左右为红橙色NO2。

氮气占空气的78%,较稳定,不易氧化(或反应)。但是,当燃烧温度高时,与氧气产生反应,温度上升到2000℃以上时,NOx的生成量会急剧增加。

汽油机在理论空燃比(λ=1)附近燃烧温度最高,因此NOx的生成量也达到最大,在比理论空燃比浓或稀的状态下,燃烧温度下降,因此NOx的生成量会减少。柴油机因氧气过盈和压缩比高,NOx的生成量比汽油机多。柴油机的NOx主要是在着火延迟期间生成的混合气在空气过盈状态发生急剧燃烧暴露在高温状态生成的。汽油机和柴油机NO的生成机制,主要是在热产生率高和温度高的条件下生成的热力型NO(Thermal NO)。

NO的生成机制有如下三种:

①热力型NO(Thermal NO):在高温条件下空气中的氮气与氧气产生反应生成。

②燃料型NO(Fuel NO):燃料中的氮气与氧气产生反应生成。

③瞬时NO(Prompt NO):过浓混合气在氧化作用下生成。

NO的生成,从综合反应式中看为氮气(N2)与氧气(O2)的氧化反应,但从小过程看,氢氧基(OH)也参与其中,以如下的扩大氮氧化过程(Zeldovich)机制发生反应。

N2+O→NO+N

N+O2→NO+O

N+OH→NO+H

汽油机排放的NO浓度是以上述反应式的化学反应速度和气体反应的平衡浓度进行计算,可以预测到其精度相当高。柴油机虽然燃烧反应较复杂,难以进行分析,但可以模拟油雾形成过程和燃料粒子群的燃烧过程,能较精密地推算NOx的生成过程和生成量。在图11-1和图11.2所示的λ=1运行条件下,汽油机和柴油机排放废气中的NOx质量分数均为0.1%。NO的生成量与燃烧温度、燃烧温度持续时间和空燃比相关。

NO在空气中发生光化学反应生成二氧化氮(NO2),NO2为光化学烟雾的主要成因,能刺激人体眼睛、鼻子和嗓子。

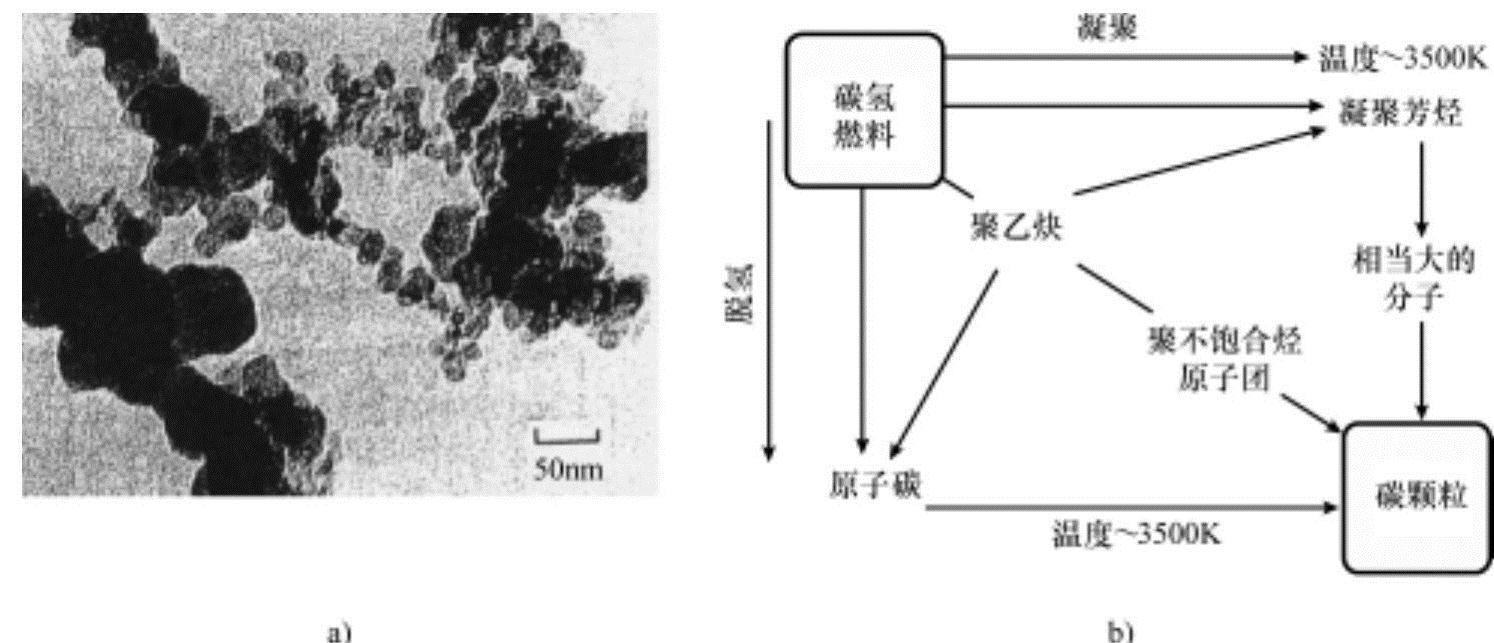

(4)颗粒物质颗粒物质(PM)又称为颗粒、粉尘、微小灰尘等,其主要成分为炭烟(炭、黑灰、炭黑),相对于汽油机,柴油机PM的排放更为严重。

进气端口喷射式汽油机在混合气化学计量比附近(λ=1)运行,所排放的炭烟量极小,不会成为问题。但是,分层充气类型直喷式汽油机在燃烧室内局部领域形成很浓的混合气或存在液滴状燃料,这会产生炭烟。因此,直喷式汽油机在分层充气运行模式时,为了避免生成颗粒物质(PM),为保证均匀混合气形成所需的时间,限制在低速领域运行。颗粒物质(PM)以能否溶解在有机溶剂中,分类为不溶性有机物质和可溶性有机物质,如图11-3所示。

图11-3 颗粒物质的分类

①不溶性有机物质。炭烟又称为黑灰或碳粒,气化性较低的柴油在不完全燃烧状态生成,即在氧气不足的状态暴露在高温状态下生成。这表示燃料在燃烧热量的作用下发生游离或产生脱氢反应以油滴的形态碳化的状态。汽油的气化性优秀,当氧气不足时主要生成CO和HC,但是柴油机主要生成炭烟。柴油机在燃烧中大量生成炭烟,尤其是,在燃料喷射量很大的全负荷运行条件下,即当量比很大的燃料喷射末期达到最大。其后,空气进入火焰内,当量比降低,逐步趋向于完全燃烧,炭烟急速氧化逐步减少。但是,如果火焰温度过低,氧化速度降低,炭烟的浓度几乎保持一定的值排放。

用电子显微镜观察炭烟,如图11-4a所示,是50~80nm1个的颗粒相互接合在一起的形态。炭烟中H/C的原子比为2%左右,即有为98%的碳粒。炭烟的产生如图b所示,随温度的不同而不同,一旦温度上升,反复进行脱氢、缩聚合反应,进行多环化。对燃料的热分解过程进行分析,从温度900℃开始生成多环芳香烃碳氢化合物(PAH)的前驱物质(前体),这些物质成核成长并结合成为炭烟。在炭烟的成分中,包含有疑为致癌性物质的成分。硫酸盐是燃料中的硫成分氧化的物质,与水蒸气结合以硫酸粉尘的形态存在。

图11-4 碳氢化合物的温度与脱氢、组合过程

②可溶性有机物质。可溶性有机物质(SOF)是液体状未燃HC,分为未燃燃料成分和未燃机油成分。未燃的燃料或润滑油因溶解于溶剂(二氯甲烷等)中,因此称为可溶性有机物质。可溶性有机物质(SOF)的生成和排放过程可以看成类似于HC的生成过程。通常,在低负荷状态燃烧温度较低的条件下可溶性有机物质(SOF)的生成量增多。另外,可溶性有机物质(SOF)的组成如图11-5a所示,所含的发动机机油成分也多,因此要求开发润滑油消耗率较低的活塞环等。另外,最近柴油机配备氧化催化器(DOC)或柴油颗粒过滤器(DPF),大幅度降低了可溶性有机物质(SOF)的排放量。

图11-5 颗粒成分比率和DPF的净化效果

(5)硫氧化物 虽在汽车的废气排放规定中没有包含硫的成分,但如果燃料中的硫成分多,就会与氧气产生反应增加颗粒的排放量。这是因为,在排放废气中所包含的硫氧化物(SOx=SO2+SO3)中,96%~98%为二氧化硫(SO2),2%~4%为三氧化硫(SO3),这些成分与排气中的水分产生反应生成硫酸盐,硫酸盐即为颗粒物质。虽然汽车所排放的硫氧化物很少,但因为是颗粒物质,以及粘附在催化器(三元催化器、氧化催化器、NOx催化器等)中,降低其性能,因此要尽可能避免其生成和排放。

SOx与NOx都是酸雨的主要成因。酸性化的影响度为60%~70%,比NOx高很多。亚硫酸气体在大气中的滞留时间为10~40小时,转换为硫酸根的时间很短,但硫酸根在大气中滞留时间为6~12日,非常长。因此,在空气中通过风转移并扩散,甚至在距离排放源数千公里的地区下酸雨。因此,酸雨相关环境灾难并不局限于部分地区,在全球范围内都可能会出现。

欧洲汽车用燃料的硫成分含量限制为,到1999年为止为500p颗粒物质(PM)以下,随之继续强化限制,从2005年开始,汽油、柴油中硫含量限制均为50p颗粒物质(PM)以下。但是,德国早在从2003年开始使用硫含量为10p颗粒物质(PM)以下的汽油和柴油燃料。

有关内燃机学的文章

所以“衰竭”学说并不能解释所有项目引发的运动性疲劳的原因。该学说避免了用单一指标来研究运动性疲劳的缺陷。因此该学说认为,自由基与运动性疲劳有着密切的关系,是导致运动性疲劳的重要原因。此外,运动过程中机体内分泌功能异常和免疫功能下降也与运动性疲劳有关。因此,运动性疲劳的产生是一个多因素相互渗透和影响的复杂过程。......

2023-11-01

1928年,印度物理学家拉曼发现了拉曼效应:光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用而引起的频率发生变化的散射。在量子理论中,把拉曼散射看作光量子与分子相碰撞时产生的非弹性碰撞过程。图5-1光量子与分子相互作用示意图拉曼散射共分为两个类型[2]。......

2023-06-20

目前关于延迟学习判断效应的产生机制,存在着争论不休的两个观点:元记忆假说和记忆假说。本次研究主要是针对这两种观点的分歧展开研究,试图探明究竟哪个才是延迟学习判断效应最根本的产生机制。在此基础上,本次研究还将进一步关注以“线索-目标”为刺激的延迟学习判断,它是延迟学习判断的一种特殊情况,在这种情况下不会发生延迟学习判断效应,我们的研究将探究这一现象产生的原因。......

2023-11-30

9月17日,古城村以村民小组为单位,分别召开会议,通过全村半数以上有选举权村民的共同参与,提出本组推选的选委会人员名单。并当场公布了推选结果,由得推选票高的前9名村民,组成了村民选举委员会。......

2023-11-27

马克思认为,在物物交换的形式下,买和卖同时发生,因此不存在产生危机的因素。在货币执行购买职能的过程中,买与卖的行为不同步,这样便潜伏了危机的可能性。生产相对过剩是消费相对不足的另一种表述方式。也就是说,收入对需求的约束软化了,可以提前用未来的收入来消费。但是,一旦这个“未来”到来的时候,很多人还不起贷款了,信用体系就破裂了。......

2023-07-26

;还有古罗马数字:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,这种表示法在钟表盘上一直沿用至今,另外古埃及用符号来表示数,说来奇怪,中国的麻将牌中依稀还可见到古埃及数字的影子.随着文明的发展,数字的表示最后实现大统一,现在世界统一用什么来表示数字呢?......

2023-11-19

信息技术课程倡导运用信息技术进行数字化创新实践和计算思维培养。信息技术课堂中,学生在信息技术的基础,技能、兴趣等非智力因素上呈现了很大的差异,从而产生差异型资源。(四)评价型资源为了更好检测信息技术课堂知识性教学目标的达成度,教师在课堂后半段实施诊断性评价测试,学生测试的成绩就是评价型资源。......

2023-08-04

相关推荐