为了解决这一问题,国际标准化组织ISO 于1977年成立了一个专门机构,并于1984年正式公布了研究成果ISO 7498,即开放系统互联参考模型OSI/RM,简称“OSI”,并于1995年进行了修订。图1.11OSI 参考模型物理层它与物理信道直接相连,负责在物理媒体上传送比特流,即物理层应能为它的服务用户在具体物理媒体上提供发送或接收比特流的能力。......

2023-10-19

1.OSI模型的层次划分原则

开放系统互联(OSI)参考模型是由国际标准化组织 (ISO)提出来的。OSI模型共有7层,其层次划分原则为:

(1)根据需要划分层次。

(2)每一层应当实现一个定义明确的功能。

(3)每一层功能的选择应当有助于制定国际标准化协议。

(4)各层界面的选择应尽量减少跨过接点的信息量。

(5)层数应足够多,以避免不同的功能混杂在同一层中。但层数也不能太多,否则体系结构过于庞大。

2.OSI的7层模型中各层的主要功能

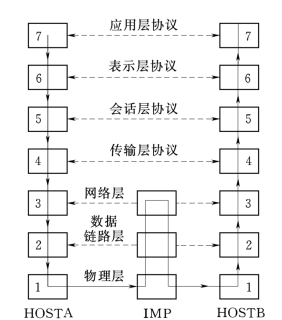

某一计算机的第n层与另一计算机第n层进行“对话”时所使用的规则称为第n层协议。OSI/RM分为7层,如图8-3所示。在OSI的7层模型中,各层的主要功能为:

(1)物理层 (Physical Layer)。物理层涉及在通信信道上传输原始比特。设计物理层的目的就是确保传输的正确性。传输能否在两个方向进行,如何建立连接和完成通信后如何终止等,都是物理层需要解决的问题。总之,物理层需要考虑资源子网与通信子网接口的机械及电气特性方面的问题。

(2)数据链路层(Data Link Layer)。数据链路层的主要任务是把物理层传输原始比特的功能加强,使之对网络层显现出一条无错链路。发送方将输入数据分装在数据帧里,按顺序发送各帧,并处理接收方回送的确认帧。

传输线上突发的噪声干扰可能把数据帧完全破坏掉,此时发送方机器上的数据链路软件必须重传该帧。然而,相同帧的多次传送也可能使接收方收到重复帧。因此数据链路层需要解决由于帧的破坏、丢失和重复所出现的问题。

数据链路层要解决的另一问题是,要防止高速的发送方的数据把低速的接收方数据“淹没”。因此需要某种信息流量调节机制,使发送方得知接收方当前还有多少缓存空间。若线路用于双方传输数据,数据链路软件还必须解决双向传输的数据帧竞争线路的使用权。

(3)网络层(Network Layer)。网络层关系到子网的运行控制,其关键问题之一是确定分组从源端到目的端如何选择路径。路径可以采用静态选径表,也可以在每一次会话开始时决定。路径的选择要根据当前网络的负载情况,为每一个分组决定合适的路径。

(4)传输层(Transport Layer)。传输层的基本功能是从会话层接收数据,在必要时将它们划分为较小的单元,传输给网络层,并确保到达对方的各段信息正确无误。

通常,每建立一个传递连接,传输层就为其创建一个独立的网络连接。如果传送连接需要较高的信息吞吐量,传输层也可能为之创建多个网络连接,让数据在这些网络连接上分流,以改善吞吐量。

(5)会话层(Session Layer)。会话层允许不同机器上的用户之间建立会话关系。会话层允许进行类似传输层的普通数据的传递,在某些场合还提供了一些有用的增强型服务,允许用户利用一次会话在远端的分时系统上登录,或在两台机器间传递文件。

会话层服务之一是管理对话控制。会话层允许信息同时双向传输,或任一时刻只能单向传输。为了管理这些活动,会话层提供了令牌,令牌可以在会话双方易主,只有持有令牌的一方可以执行某种关键操作。

(6)表示层(Presentation Layer)。表示层完成某些特定的功能。表示层以下各层只关心从这里到那里可靠地传送比特,而表示层关心的是所传送信息的语法和语义。表示层还涉及信息表示法的其他一些方面,如数据压缩、加密技术等。

图8-3 ISO的开放系统互联参考模型

(7)应用层(Application Layer)。应用层包含大量人们普遍需要的协议,是OSI结构的最高一层。该层协议向终端用户提供直接服务,提供与应用及系统管理有关的分布式信息服务。所谓开放式系统互联的管理,包括为了在各应用进程中进行数据传送所需的所有连接的建立、维持、终结及数据记录等功能。7层中其他层的目的只是为了支持应用层。

图8-4给出应用OSI模型描述的数据传输过程。发送进程把数据交给应用层。应用层在数据前面加上应用报头,即AH (也可以为空),再交给表示层。表示层可以有多种方式对此加以变换,也可能在前面加个报头,然后把结果交给会话层。表示层并不知道也不应知道在应用层给它的数据中,哪一部分是AH,哪一部分是真正的用户数据。

图8-4 OSI模型数据传输

这一过程重复进行直至数据抵达物理层。数据在物理层内被实际传输到接收机。在接收机里,当信息向上传递时,各报头被一层一层地剥去,最后到达接收进程。

整个过程中虽然数据的实际传输方向是垂直的,但在每一层都被编程为好像数据一直是水平传输似的。

有关电力系统通信技术的文章

为了解决这一问题,国际标准化组织ISO 于1977年成立了一个专门机构,并于1984年正式公布了研究成果ISO 7498,即开放系统互联参考模型OSI/RM,简称“OSI”,并于1995年进行了修订。图1.11OSI 参考模型物理层它与物理信道直接相连,负责在物理媒体上传送比特流,即物理层应能为它的服务用户在具体物理媒体上提供发送或接收比特流的能力。......

2023-10-19

1.物理层物理层位于OSI/RM 的最低层,它定义了物理链路所要求的机械特性、电气功能等,其主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以透明地传送比特流。......

2023-11-19

OSI参考模型是在博采众长的基础上形成的系统互联技术。OSI参考模型分层的原则是将相似的功能集中在同一层内,功能差别较大时分层处理,每层只对相邻的上下层定义接口。OSI参考模型把开放系统的通信功能划分为7个层次。OSI参考模型如图2-19所示。下面将从最下层开始,依次讨论OSI参考模型的各层。不过,ISO已经为各层制定了标准,但它们并不是参考模型的一部分,它们是作为独立的国际标准公布的。......

2023-11-22

计算机网络中已经形成的两个主要网络体系OSI/RM 与TCP/IP 的参考模型之间有很多共同点,但是二者在层次划分和使用的协议上有很大区别。因此,OSI/RM 中的协议比TCP/IP 中的协议有更好的隐蔽性。当技术发生变化时,OSI/RM 中的协议相较于TCP/IP 更加容易被替换为新的协议。......

2023-11-19

本节介绍的开放系统互连参考模型就常常被用作理解各种交换技术和网络的一个通用框架。图4.9开放系统互连7层模型示意图下面对7层的功能进行概要的描述。图4.10开放系统互连环境中的数据流应用进程APa先将其数据交给第7层。......

2023-06-26

1986年又对该标准进行了进一步的完善和补充,形成了为实现开放系统互联所建立的分层模型,简称OSI参考模型。OSI参考模型分层的原则是将相似的功能集中在同一层内,功能差别较大时分层处理,每层只对相邻的上下层定义接口。OSI参考模型把开放系统的通信功能划分为7个层次。下面从最下层开始,依次讨论OSI参考模型的各层。图2-21 OSI参考模型1.物理层物理层涉及通信在信道上传输的原始比特流。......

2023-11-20

表3-14所示为逻辑控制指令的STL表达方式,很多逻辑控制指令在梯形图中不一定会有,这一点需要读者注意。逻辑控制跳转中,只能在同一逻辑块内跳转;同一个跳转目的地址只能出现一次;跳转或循环指令的操作数为地址标号,标号由最多4个字符组成,第一个字符必须是字母,其余的可以是字母或数字。表3-14 逻辑控制指令 IW8与MW12的异或结果如果为0,将M4.0复位,非0则将M4.0置位。......

2023-06-18

下面介绍几种IPv4 向IPv6 过渡的方案。双协议栈的主机(路由器)同时具有IPv4 和IPv6 两个地址。当此结点转发IPv6 数据报时,若通过域名系统查询到下一个站点运行的是IPv4,则该结点就将IPv6 数据报首部转换为IPv4 的首部,然后再转发。当IPv4 数据报离开“隧道”时,再拆去其封装恢复原来的IPv6 数据报。“隧道”技术提供了一种以现有IPv4 路由体系来传递IPv6 数据的方法。......

2023-10-19

相关推荐