前面已说,在北宋政权对少数民族的斗争中,始终是处于劣势,对外政策之从“奉之如骄子”,到“敬之如兄长”,再到“事之如君父”,这三部曲的此消彼长,已足可说明这种劣势的走向。突如其来的劫难,不仅使国家覆亡,习惯于和平、安逸生活的宋朝人民,其人生也发生了极大的变化。他写过《秦楼月》词:芳菲歇,故园目断伤心切。伤心切,无边烟水,无穷山色。此词的“芳菲歇,故园目断伤心切”,可看成当时人民共同的感受。......

2023-12-02

随着我国城市化进程的不断发展,截至2010年,我国城市化水平已达到了47.5%。城市已经逐渐成为人类社会生活和经济活动的重要地区,引领着世界经济的发展走向。新中国成立半个世纪以来,特别是实行经济改革和对外开放政策后,山东的综合经济实力迅速增长,成为中国重要的沿海大省。自1990年以后的20年快速城市化发展中,山东省城市总数增长了41%;截至2000年,山东省地级及以上的城市17个,比1990年增长54%;县级及以上的城市31个,比1990年多出34.7%。1990年城市化水平仅为27.3%,2000年提高到38%(王成超,2004),而截至2007年年底,青岛和济南城市化水平分别为61.14%和56.12%,淄博、东营、烟台、威海、莱芜等5个城市的城市化水平均达到40%以上,见表1-4-2,可见山东省城市发展已相当成熟(司莲花和潘月红,2009)。

表1-4-2 2007年山东省城市化水平统计表

城市在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。随着日益扩展的城市功能和逐渐复杂的规划建设,城市在成为经济社会发展的核心同时,目前已逐步展现出其脆弱的一面。作为人口、基础建设和社会财富高度聚集区,城市一旦发生洪涝灾害,带来的人员伤亡、设施设备损坏和社会经济损失也不可估量。由于山东省早期快速城市化进程中的基础设施建设不完善、治理管理落后、公众意识淡薄等原因,历史违规建筑未得到妥善的整治,新时期的建设未得到充分的规划和论证,城市内涝问题成为目前山东省面临的棘手难题。

城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。发生城市内涝灾害时,高度密集的城市交通、通信网络、水、电、暖、煤气管道等生命线工程系统功能丧失,导致社会经济活动受阻,少则几天,多则数月,这种城市内涝灾害带来的损失和影响已远远超出建筑物和基础设施破坏所引起的直接经济损失(胡盈惠,2011)。早期城市人口少,城市数量少,建设规模小。因此,过去城市占地面积小,建城选择范围广,一般都选址地势高环境好的地区,所以,以前多为滨海地区和地势较低的城市容易遭受城市内涝灾害。而现在城市飞速发展,城市人口高度集中,建设规模广大。因此,当前城市占地面积大,用地紧张,可选择用地正迅速缩减,部分不适合建设地区均用来开发并满足城市日益扩张的需求,这些不合理的建设地区为城市频繁遭受内涝灾害埋下伏笔。

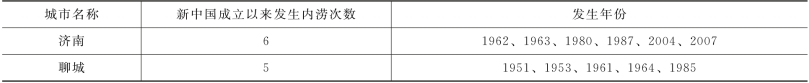

由于暴雨集中、地势低洼和规划不合理等原因,山东省省会济南市频繁遭受城市内涝灾害的影响。最早记录可追溯至公元680年,此后的600年时间内,有文献记录济南市城市内涝多达12次。1949年新中国成立至今,济南市共遭遇6次规模较大的城市内涝,分别出现在1962年、1963年、1980年、1987年、2004年和2007年,见表1-4-3。例如,济南市2007年7月18日暴雨带来的城市内涝为我们敲响了城市防洪排涝的警钟(张明泉等,2009)。据记载(杜贞栋等,2013),2007年7月18日17—19时,短短的2小时时间内,济南市自北向南全城普降暴雨,其中,70%以上降雨发生在7月18日17—20时,暴雨中心笼罩在市区重心,最大3小时市区平均降雨为146mm,整场暴雨过程全市平均降雨量为82.3mm,最大降雨量高达182.7mm,位于济南市市政府,整个市区降雨量相对较多。济南市区位于小清河黄台水文站上游流域,市区面积164km2,占黄台上游流域总面积的51%,全市所有水流均流入小清河,是黄台上游流域水源的主要来源。2007年,黄台水文站观测水位从7月18日17时30分开始上涨,短短的5小时内水位上涨到最大洪峰水位23.58m,超出警戒水位1.04m,平均上涨约0.8m/h,对应洪峰流量为202m3/s,超出1987年8月26日特大暴雨洪灾时流量79m3/s。与快速上涨的水位形成鲜明对比的是缓慢回落的水位,水位回落开始于18日22时22分,至19日7时15分回落至22.91m,平均回落速度为0.07m/h。短时期高强度降雨,造成济南市市区北部部分河道洪水水位超出河岸,最终导致马路上产生了湍急的水流。因为济南市地势南高北低,强降雨产生的洪水迅速从南部山区向北汇入市区,导致公路成为行洪的主要通道,许多交通道路上平均积水超过0.5m。据统计,此次济南市区内涝死亡37人,受伤171人,受淹住房5718户,受灾群众33.3万人,造成全市直接经济损失高达12.3亿元。

表1-4-3 山东省重点城市遭受城市内涝灾害统计表

造成山东省城市内涝的主要原因来自两个方面:一是城区暴雨大量被转化为径流,二是径流排泄不畅。具体体现在城市大规模向周围环境扩张,大量透水地面被硬化成不透水地面,在同等降雨条件下,城区能将更多的降雨转化为径流。此外,城市生活、生产释放大量的热量,大量硬化的城市化建筑易吸收太阳热量,城区温度明显高于周边郊区,形成“热岛效应”,来自郊区的气团在热气作用下抬升,更容易产生降雨。在城区降雨能更多的转化为径流的同时,城区径流的排泄困难最终导致城市内涝的爆发。城市化硬化下垫面使径流汇流速度加快,给排涝设施带来极大的负担(王虹等,2009);已建城市排水设施不完善,排水设施的建设与城市化进程不同步,远远落后于同等城市化水平下对防洪排水设施的要求;此外,这些早期修建的排水设施防洪规划不足,标准过低,质量偏差,老化严重(栾居军,2010);更甚者,在城市化进程中,大量违规违章建筑修建,人水争地现象严重,导致天然行洪的河道和调洪的湖泊被大规模填埋和占用,城区洪水一旦形成,便无排泄通道,造成内涝灾害,造成大量人员伤亡和经济损失。

图1-4-6 山东省济南省泉城广场银座购物广场内涝图

有关山东省水安全问题与适应对策:理论与实践的文章

前面已说,在北宋政权对少数民族的斗争中,始终是处于劣势,对外政策之从“奉之如骄子”,到“敬之如兄长”,再到“事之如君父”,这三部曲的此消彼长,已足可说明这种劣势的走向。突如其来的劫难,不仅使国家覆亡,习惯于和平、安逸生活的宋朝人民,其人生也发生了极大的变化。他写过《秦楼月》词:芳菲歇,故园目断伤心切。伤心切,无边烟水,无穷山色。此词的“芳菲歇,故园目断伤心切”,可看成当时人民共同的感受。......

2023-12-02

作者以女性主义启蒙者深广的忧愤,展现了城市少女怡萱在男性法权及其家族制度残害下致死的悲剧,向社会法权提出血写的控诉。《庄鸿的姊姊》虽也是关注女子教育问题的小说,但悲剧主人公庄鸿的姊姊却具有更为深刻的性格内涵。......

2023-12-03

城市洪涝是各种因素的综合作用,包括气候变化、雨岛效应、城市扩张、地面硬化、基础设施和建筑标准偏低、立体交通、内外不畅、管理不善等。城市洪涝灾害的防治对策,大体可以分为工程性措施和非工程性措施。......

2023-09-22

城市道路问题也成为“公共地的悲剧”的分析典型例子,城市道路作为公共资源是无偿提供给任何有出行需要的人,新车车主如果为了自己出行需要,产生的私人成本与社会成本基本持平。一般各国都通过发放行业许可证的方式来管理出租车业的行业规模,避免城市道路成为一部“公共地的悲剧”。对整个社会而言的“公共地的悲剧”在某些人看来却是有利可图的事,这就是所谓的“搭便车”理论。......

2023-08-06

城镇地区产生和遭遇的突发性地质环境问题主要有四大类:崩塌、滑坡、泥石流与地面塌陷。当城镇坐落于山地丘陵或河谷斜坡地带时,崩滑流等往往构成了城镇突出的地质灾害。全国县(市)地质灾害调查与区划成果表明,全国1640个县(市)共发现有崩滑流地质灾害隐患点20余万处,其中,特大型和大型地质灾害隐患点1.6万处。......

2023-11-03

地理环境造成的地球化学灾害主要有低硒环境下发生的克山病[3]和大骨节病[4]、缺碘环境下发生的碘缺乏病[5],以及多氟环境下发生的地方性氟中毒和地方性癌症。按照毒性灾害的定义,各国研究的重点是地方性氟中毒、砷中毒和相关的地方性癌症以及极端地理环境条件下引起人和动物的死亡事件。......

2023-10-30

而郑各庄小产权房现象的光鲜,不仅在于其违建的规模大、名声响、底气足,更在于知名学者的鼓吹和宣扬,“农民自主城市化”概念的兴起即与郑各庄的小产权实践有关。笔者此次的讨论也围绕“农民自主城市化”展开。刘守英、张曙光等人在宣传“农民自主城市化”主张时,主要从两个方面论述其学术和现实的合理性。......

2024-01-10

2008年1月18日,16岁的卡哇伊刚打完一场篮球赛,正同母亲还有舅舅一起开车回家。父亲被杀第二天,卡哇伊的球队有场重大比赛要打,他拒绝缺席,他要参赛。那场球卡哇伊拿了17分,但球队还是以60比68落败。比赛一完,卡哇伊扑倒在母亲怀里放声痛哭。卡哇伊从不跟母亲聊起父亲去世的事。第二年,他的表现更进一步,场均贡献15.5分、10.6个篮板、2.5次助攻、1.4次抢断,圣迭戈州大的成绩也水涨船高,最终打出34胜3负,卡哇伊成......

2023-10-19

相关推荐