当水的实际pH大于pHL时就会结垢,小于pHL时,就不发生结垢。因此,临界pHL相当于饱和指数中的pHB,不同的是pHB是计算值,而pHL是实验测定值,各种影响因素都包括进去了,其数值显然要比pHB高。临界pHL结垢指数完全是用实验测定值代替热力学平衡推导式来预测水中的碳酸钙是否会沉淀出来,其实用意义比IB指数、IW指数和IP指数为好,以此方法研制成的测垢仪已经投入实际应用。......

2023-06-30

一、生产前准备

(一)查找资料,了解链霉素生产基本知识

(1)链霉素的发现 1944年Waksman发现的来自于链霉菌的链霉素(streptomycin)是第一种氨基糖苷类抗生素。此后,从土壤微生物中陆续筛选出很多氨基糖苷类抗生素。据不完全统计,已发现的这类天然抗生素已达百种以上。将它们按分子结构可分为三种,即链霉胺(streptamine)衍生物组、2-去氧链霉胺(2-deoxystreptamine)衍生物组和其他氨基环醇衍生物组。临床上较常用的包括链霉素、卡那霉素、庆大霉素、新霉素等。

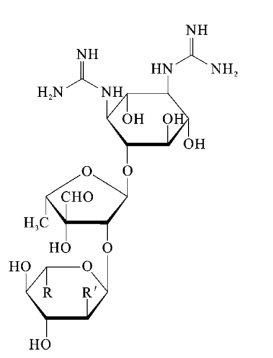

(2)链霉素的化学结构 链霉素分子的化学结构通式如图1-2-9所示,R、R'代表不同的化学基团,如链霉素(R=H,R'=CHO)、双氢链霉素(R=H,R'=CH2OH)和羟链霉素(R=OH、R'=CHO)等。

图1-2-9 链霉素的化学结构

(3)链霉素的理化性质 链霉素游离碱为白色粉末,其盐多为白色或微带黄色粉末或结晶,无臭,微苦,有吸湿性,易潮解。链霉素是一种高极性并有很强亲水性的有机碱,整个分子成为一个三价盐基强碱。链霉素在水溶液中随pH不同而以四种形式存在,当pH很高时,成游离碱的形式,当pH降低时可逐渐解离成一价正离子、二价正离子,在中性及酸性溶液中就成为三价正离子。其盐以三价正离子形式存在于溶液中。链霉素易溶于水,难溶于有机溶剂。干燥的链霉素相当稳定,其水溶液随温度升高失活加剧,pH在1~10时较稳定。链霉素可通过氢化反应直接还原成双氢链霉素,被溴水氧化形成链霉素酸。

(二)确定生产技术、生产菌种和工艺路线

(1)确定生产技术:微生物发酵制药技术。

(2)确定生产菌种:灰色链霉菌(Streptomyces griseus)。

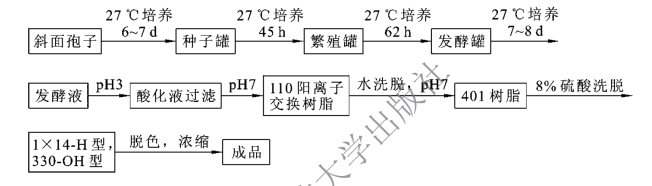

(3)确定链霉素生产工艺流程,如图1-2-10所示。

图1-2-10 链霉素生产工艺流程

二、菌种培养

(1)生物学特性 链霉素生产菌是灰色链霉菌,目前生产上常用的菌株生长在琼脂孢子斜面上,气生菌丝和孢子都呈白色,菌落丰满,梅花形或馒头形隆起,组织细致,不易脱落,直径3~4 mm,基质菌丝透明,斜面背后产生淡棕色色素。菌株退化后菌落为光秃型,很少产生或不会产生气生菌丝。生产上,为了防止菌株变异,通常采取以下措施:①菌种用冷冻干燥法或砂土管法保存,并严格限制有效使用期;②生产用菌种或斜面都保存于低温(0~4℃)冷冻库内,并限制其使用期限;③严格控制生产菌落在琼脂斜面上的传代次数,一般以3次为限,并采用新鲜斜面;④定期进行纯化筛选,淘汰低单位的退化菌落;⑤不断选育出高单位的新菌种。

(2)斜面培养基和培养条件 培养基成分为酵母膏2%、MgSO4·7H2O 0.05%、磷酸氢二钾0.05%、葡萄糖1%、琼脂1.5~2.5%,pH为7.8,培养温度为30℃,培养7 d。

三、链霉素的发酵工艺过程

链霉素的发酵生产工艺采用沉没培养法,在通气搅拌下,菌种在适宜的培养基内,经过2~3次的种子扩大培养,进行发酵生产。其过程包括斜面孢子培养、摇瓶种子培养、种子罐培养和发酵培养等,培养温度为26.5~28℃,发酵过程中进行代谢控制和中间补料。

(一)生产孢子的制备

由砂土管接种于斜面培养基上,培养基主要含葡萄糖、蛋白胨和豌豆浸汁,接种后于27℃下培养6~7 d,长成的菌落要求为白色丰满的梅花形或馒头形,背面为淡棕色色素,排除各种杂型菌落,经过两次传代,可以达到纯化的目的,排除变异的菌株。

(二)种子罐和发酵罐培养工艺

斜面孢子还要经摇瓶培养后再接种到种子罐。种子摇瓶可以直接接种到种子罐,也可以扩大摇瓶培养一次,用子瓶来接种。培养基成分为黄豆饼粉、葡萄糖、硫酸铵、碳酸钙等,摇瓶种子质量以发酵单位、菌丝阶段、菌丝黏度或浓度、糖氮代谢、种子液色泽和无菌检查为指标。

待斜面长满孢子后,制成悬液接入装有培养基的摇瓶中,于27℃下培养45~48 h,待菌丝生长旺盛后,取若干个摇瓶,合并其中的培养液,将其接种于种子罐内已灭菌的培养基中,通入无菌空气搅拌,在罐温27℃下培养62~63 h,然后接入发酵罐内已灭菌的培养基中,通入无菌空气,搅拌培养,罐温为27℃,发酵7~8 d。

种子罐扩大培养用以扩大种子量,可为2~3级,取决于发酵罐的体积和接种数量。2~3级种子罐的接种量约为10%,最后接种到发酵罐的接种量要求大一些,约为20%,以使前期菌丝迅速长好,从而稳定发酵。在种子罐培养过程中必须严格控制罐温、通气、搅拌、菌丝生长和消泡情况,防止闷罐或倒罐以保证种子正常供应。

(三)发酵过程控制

发酵培养是链霉素生物合成的最后一步,灰色链霉菌发酵培养基主要由葡萄糖、黄豆饼粉、硫酸铵、玉米浆、磷酸盐和碳酸钙等组成。灰色链霉菌对温度敏感,其较合适的培养温度为26.5~28℃,超过29℃培养过久,则发酵单位下降。适合于菌丝生长的pH为6.5~7.0,适合于链霉素合成的pH为6.8~7.3,pH低于6.0或高于7.5,都对链霉素的生物合成不利。

灰色链霉菌是一种高度需氧菌,且其利用葡萄糖的主要代谢途径是酵解途径及单磷酸己糖途径,葡萄糖的代谢速率受氧传递速率和磷酸盐浓度的调节,高浓度的磷酸盐可加速葡萄糖的利用,合成大量菌丝并抑制链霉素的生物合成,通气受限制时也会增加葡萄糖的降解速率,造成乳酸和丙酮酸在培养基内的积累,因此链霉素发酵需要在高氧传递水平和适当低无机磷酸盐浓度的条件下进行。链霉菌的临界氧浓度约为10-3mol/mL,溶氧在此值以上,则细胞的摄氧率达最大限度,也能保证有较高的发酵单位。

为了延长发酵周期,提高产量,链霉素发酵采用中间补料,通常补加葡萄糖、硫酸铵和氨水,其中补糖次数和补糖量根据耗糖速率而定,而硫酸铵和氨水的补加量以培养基的pH和氨基氮的含量高低为准。

四、链霉素的提取工艺过程

目前国内外多采用离子交换法提取链霉素。其提取程序包括发酵液的过滤及预处理、吸附和洗脱、精制及干燥等。

发酵终了时,链霉菌所产生的链霉素有一部分是与菌丝体相结合的。用酸、碱或盐短时间处理以后,与菌丝体相结合的大部分链霉素就能释放出来,工业上常用草酸或磷酸等酸化处理。

链霉素在中性溶液中是三价的阳离子,可用阳离子交换树脂吸附,生产上一般用羧酸树脂(钠型)来提取链霉素,国外广泛采用一种大网格羧酸阳离子交换树脂(Amberlite)。将待洗脱的罐先用软水彻底洗涤,然后进行洗脱。为了提高洗脱液的浓度,可采用三罐串联解吸,并控制好解吸的速度。

洗脱液中通常含有一些无机和有机杂质,这些杂质对产品的质量影响很大,特别是与链霉素理化性质近似的一些有机阳离子杂质毒性较大,可以通过高交链度的氢型磺酸阳离子交换树脂将它们除去。酸性精制液用羟型阴离子交换树脂中和除酸,最后得到纯度高、杂质少的链霉素精制液。精制液中仍有残余色素、热原、蛋白质、Fe3+等,还要进一步用活性炭脱色,脱色后以Ba(OH)2或Ca(OH)2调pH至4.0~4.5(此pH范围内链霉素较稳定),过滤后进行薄膜蒸发浓缩。浓缩温度一般控制在35℃以下,浓缩液浓度应达到33万~36万单位/mL,以适应喷雾干燥的要求。所得浓缩液中仍会含有色素、热原及蒸发过程中产生的其他杂质,因此,需进行第二次脱色,以改善成品色级和稳定性。成品浓缩液中,加入柠檬酸钠、亚硫酸钠等稳定剂,经无菌过滤,即得水针剂。如欲制成粉针剂,将成品浓缩经无菌过滤干燥后,即可制得成品。

有关生物制药工艺(第2版)的文章

当水的实际pH大于pHL时就会结垢,小于pHL时,就不发生结垢。因此,临界pHL相当于饱和指数中的pHB,不同的是pHB是计算值,而pHL是实验测定值,各种影响因素都包括进去了,其数值显然要比pHB高。临界pHL结垢指数完全是用实验测定值代替热力学平衡推导式来预测水中的碳酸钙是否会沉淀出来,其实用意义比IB指数、IW指数和IP指数为好,以此方法研制成的测垢仪已经投入实际应用。......

2023-06-30

灭菌乳达到商业无菌,无须冷藏,可以在常温下保存。牛乳经预热及均质后,进入板式或管式热交换器的加热段,被加压热水系统加热至 137°C。离开保温管后,灭菌乳进入无菌冷却段,被水冷却。灭菌乳在无菌条件下被连续地从管道内送往包装机。......

2023-06-15

图8-2 电线电缆包覆挤出成型生产线1—芯线 2—芯线预热处理 3—抽真空管 4—单螺杆挤出机 5—机头 6—冷却水槽 7—测试仪 8—绞盘 9—卷绕电线电缆包覆挤出成型工艺流程:放线装置→芯线调直装置→芯线预热筒→抽真空接管→包覆机头→单螺杆挤出机→冷却水槽→电火花测试仪与外径测试→长度计量→自动排线→绞盘。图8-3 电线、电缆包覆挤出成型生产设备1)放线装置。一般选用直角机头,便于芯线通过。用于检测包覆质量。......

2023-06-15

而当CO2自水中逸出时,pH增大。将水置于CO2气体可以得到pH的最低值,约为2.8。事实上,当温度为0℃,CO2分压为一个大气压时,CO2在水中的溶解度等于3.35g/L,因此,可以得到与上面相近的pH:在一般情况下,CO2分压不能达到上述数值,同时,由于天然水中有,因此水的pH总是大于2.8。对大多数天然水来说,其pH在6.5~8.5变化。......

2023-06-30

(二)生态照片澜沧黄杉实地拍摄生态照片见表54。图85土壤pH值分析图 Fig.85Soil pH Value Analysis Chart由图可知,澜沧黄杉的土壤pH值区间[5.73,5.78],最小值为3号植株,最大值为2号植株。表56群落植物统计表 Tab.56Statistical Table of Community Plants由表可知,澜沧黄杉生活的群落植物分属3科3属3种。......

2023-11-07

成品中蛋白质含量不低于1%称乳饮料,蛋白质含量不低于0.7%称乳酸饮料。果汁乳饮料是指在牛乳或脱脂乳中添加果汁、砂糖、有机酸和稳定剂等,混合调制而成的含乳饮料。3)白砂糖果汁乳饮料中加入一定量的蔗糖,不仅能改善风味,而且在一定程度上有助于防止沉淀。当pH值降至6.0以下,则饮料成分分离的危险性就很大。......

2023-12-05

图9.2.1鞍座施工工艺流程2. 鞍座安装的一般要求安装索鞍时必须满足高空吊装重物的要求,宜选择在白天晴朗时连续完成工作。主索鞍采用专门设计的塔顶吊机吊装,该吊机应能保证鞍座分次吊装上主塔顶并移动就位。主索鞍吊装前,需安装鞍座顶移设施,顶移设施应有一定的富余能力。主、散索鞍安装时应根据设计提供的预偏量就位并临时锁定。其目的为通过鞍座位置调整主缆在不同工况下的平衡。放样时以裸塔顶中心线作为索鞍的基准控制线。......

2023-06-23

图7-43 圆网生产工艺流程及设备平网机头设计 平网成型机头中的上、下模板内是衣架式熔料流道,上、下口模由偏心轴带动,能在齿条上左右移动,完成成型和平网丝的粘接成型工作。成型机头由机头体3、梳板4、导板1、偏心轴2等组成。......

2023-06-15

相关推荐