它是利用电磁感应在金属内部形成的感应电流来加热和熔化金属的。感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。综上所述,电磁感应现象和电流的热效应即法拉第电磁感应定律和焦耳-楞次定律为感应加热方法提供了理论基础。这一基本原理同样也适用于各种类型固体金属的电磁感应加热。......

2023-06-24

感应加热的主要依据是电磁感应、“集肤效应”和热传导三项基本原理。

1.感应加热原理

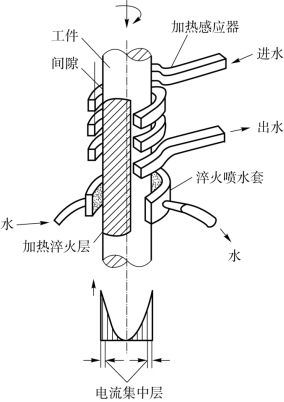

感应加热表面淬火是利用电磁感应原理,在工件表面层产生密度很高的感应电流,由此产生的热量将工作表层迅速加热至奥氏体状态,随后快速冷却得到马氏体组织的淬火方法,如图4-18所示。当感应圈中通过一定频率的交流电时,在其内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流。由于感应电流沿工件表面形成封闭回路,故通常称为涡流。此涡流将电能变成热能,将工件的表面迅速加热。由于“集肤效应”,涡流主要分布于工件表面,工件内部几乎没有电流通过。感应加热就是利用“集肤效应”,依靠电流热效应把工件表面迅速加热到淬火温度的。感应圈用紫铜管制作,内通冷却水。当工件表面在感应圈内加热到一定温度时,立即喷水冷却,使表面层获得马氏体组织。

图4-18中,在交变电流所产生的交变磁场作用下将产生感应电动势,其瞬时值为

图4-18 感应加热表面淬火示意

式中 e——瞬时感应电动势,V;

Φ——零件上感应电流回路所包围面积的总磁通量,其数值随感应器中的电流强度和

零件材料的磁导率的增加而增大,并与零件和感应器之间的间隙有关;

dΦ/dt——磁通变化率,其绝对值等于感应电动势。电流频率越高,磁通变化率越大,感应电动势e相应也就越大。式中的负号表示感应电动势的方向与磁通变化方向相反。

零件中感应出来的涡流的方向,在每一瞬时和感应器中的电流方向相反,涡流强度取决于感应电动势及零件内涡流回路的电抗,可表示为

式中 If——涡流电流强度,A;

Z——自感电抗,Ω;

R——零件电阻,Ω;

XL——感抗,Ω。

由于Z值很小,所以I值很大。根据楞次定律,涡流转换成的热能为

![]()

式中 Q——热能,J;

t——通电时间,s。

感应加热就是利用热能Q来加热工件。

在铁磁材料(如钢铁)中,除涡流产生的热效应外,还有“磁滞现象”所引起的热效应,即由于钢铁零件等硬磁材料具有很大的剩磁,在交变磁场中,零件的磁极方向随感应器磁场方向的改变而改变。在交变磁场的作用下,磁分子因磁场方向的迅速改变将发生激烈的摩擦发热,因而也对零件加热起一定作用,这就是磁滞热效应。但这部分热量比涡流加热的热效应小得多,可以忽略不计。

2.集肤效应

交变电流在导体截面上分布是不均匀的,越靠近表面,电流密度越大,越靠近心部,电流密度越小。电流强度从表面向心部呈指数规律衰减,这种现象即所谓交变电流的集肤效应,也称表面效应。电流频率越高,集肤效应越明显。集肤效应使工件表层感应加热淬火成为可能。

零件感应加热时,其感应电流在零件中的分布从表面向中心呈指数衰减,可表示为

![]()

式中 Ix——距零件表面某一距离的电流(涡流)强度,A;

I0——零件表面最大的电流(涡流)强度,A;

x——到零件表面的距离,cm;

![]() (光速c的值为3×1010cm/s)。

(光速c的值为3×1010cm/s)。

由式(4-4)可知:当x=0时,Ix=I0;当x>0时,Ix<I0;当x=Δ时,Ix=![]() =0.368I0。工程上规定,涡流强度由表向内降低至I0/e(I0为表面处的涡流强度,e=2.718)处的深度,为电流透入深度。电流透入深度用δ(单位为mm)表示,可以用经验公式求出:

=0.368I0。工程上规定,涡流强度由表向内降低至I0/e(I0为表面处的涡流强度,e=2.718)处的深度,为电流透入深度。电流透入深度用δ(单位为mm)表示,可以用经验公式求出:

式中 ρ——工件材料的电阻率,Ω·cm;

μ——工件材料的磁导率,H/m;

f——交变电流的频率,Hz。

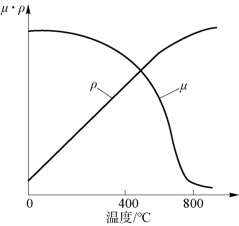

可见,电流透入深度随着工件材料的电阻率的增加而增加,随工件材料的磁导率及电流频率的增加而减小。随温度提高,电阻率和磁导率会发生变化,如图4-19所示。电阻率ρ随着温度的升高而增大,在800~900℃时,各类钢的电阻率基本不变,约为10-4Ω·cm;磁导率μ在温度低于磁性转变点A2(768℃)时基本不变,而超过A2则急剧下降。可见当工件加热温度超过钢的磁性转变点A2时,电流透入深度将急剧增加。此外,感应电流频率越高,电流透入深度越小,工件加热层越薄。因此,感应加热透入工件表层的深度主要取决于电流频率。

图4-19 钢的磁导率、电阻率与加热温度的关系

将钢在800℃及在室温20℃下的ρ和μ分别代入式(4-5),得到电流透入深度(单位为mm)的δ800和δ20与电流频率f(单位为Hz)之间分别有以下关系:

可见,感应电流频率f越高,电流透入深度δ越小,工件加热层也就越薄。还可看出,δ800比δ20大几十倍,即当工件加热温度超过钢的磁性转变点A2时,电流透入深度将急剧增大。通常将δ800称为热态电流透入深度,δ20称为冷态电流透入深度。热态下整个电流透入层中的电流密度迅速下降,从而使表层加热速度变慢,并导致温度沿断面的分布趋于平缓。这种温度分布是十分有利的,它既可保证零件有一定的淬硬层深度,又不易造成表层过热。

有关热处理工艺学的文章

它是利用电磁感应在金属内部形成的感应电流来加热和熔化金属的。感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质。综上所述,电磁感应现象和电流的热效应即法拉第电磁感应定律和焦耳-楞次定律为感应加热方法提供了理论基础。这一基本原理同样也适用于各种类型固体金属的电磁感应加热。......

2023-06-24

感应钎焊是将焊件的待钎焊部分置于交变磁场中,依靠这部分母材在交变磁场中产生感应电流的电阻热来加热的钎焊方法,基本原理如图3-2-10所示。感应钎焊可应用于自动生产线,以预置钎料的方式进行。感应钎焊的加热范围小,增加了所用工装的寿命,保持了被连接部件的尺寸精度。感应钎焊要求待连接焊件的装配间隙适当缩小。一般感应钎焊的频率为500kHz左右。感应钎焊所用的设备主要由两部分组成,即交流电源和感应线圈。......

2023-06-26

感应加热开始时,工件处于室温,电流透入深度很小,仅在此薄层内进行加热。与此同时,由于热传导的作用,热量向工件内部传递,加热层厚度增厚,这时工件内部的加热和普通加热相同,称为传导式加热。图4-20高频加热时工件表面涡流密度与温度的变化透入式加热较传导式加热有以下特点。加热迅速,热损失小,热效率较大。......

2023-06-24

感应线圈是传递感应电流的部件,感应线圈设计的好坏对加热影响很大。在生产中,为感应钎焊特定接头而设计的感应线圈,尤其是对复杂形状接头的线圈设计,需要依靠经验并经试验而定。感应线圈与焊件之间应保持间隙以避免短路,为了提高加热效率,感应线圈应制成与钎焊的接头相似的形状,并与焊件保持不大于3mm的均匀间隙。感应线圈的匝间距离一般为管径的0.5~1倍,应尽可能采用外热式感应线圈,它比内热式感应线圈的加热效率高。......

2023-06-26

感应加热工艺参数的确定步骤包括:淬火硬化深度与频率的确定、加热功率的确定、比功率的选择、加热时间或连续淬火移动速度的确定、感应加热温度的确定、冷却介质与冷却时间的确定、回火规范的确定。表2-33 相邻淬硬区域之间最小间距2.电流频率感应加热的电参数确定主要是频率和电流、电压的选择。当工件的淬火面积大于感应设备的同时加热淬火的最大面积时,应采用连续加热淬火法。......

2023-06-24

根据电流频率的不同,可将感应加热表面淬火分为三类。工频感应加热表面淬火:常用电流频率为50Hz,可获得10~15mm以上的硬化层深度,适用于大直径钢材的穿透加热及要求淬硬层深的大尺寸工件的表面淬火。对细、薄工件或合金钢齿轮,为减少变形、开裂,可将感应器与工件同时放入油槽中加热,断电后冷却,这种方法称为埋油淬火法。......

2023-06-24

表面淬火前的预备热处理一般是调质或正火,对性能要求较高的工件采用调质处理,对要求低的工件采用正火处理。预备热处理一定要严格控制表面脱碳,以免降低表面淬火硬度。其目的是降低残余应力和脆性,而又不致降低硬度,一般采用的回火方式有炉中回火、自回火和感应加热回火。......

2023-06-24

相关推荐