由于上述加热方法各有其特点及局限性,故均在一定条件下获得应用,其中应用最普遍的是感应加热表面淬火及火焰加热表面淬火。高碳钢表面淬火后,尽管表面硬度和耐磨性提高了,但心部的塑性及韧性较低,因此高碳钢的表面淬火主要用于承受较小冲击和交变载荷下工作的工具、量具及高冷硬轧辊。低碳钢表面淬火后强化效果不显著,故很少应用。......

2023-06-24

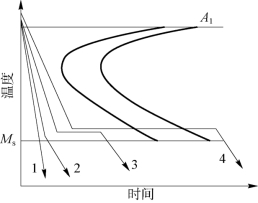

实际生产中,常根据工件的材质、形状和尺寸选择不同的淬火方法,以满足既要保证一定的淬硬层深度,又能保证淬火时工件变形和开裂的倾向小的要求。常用淬火方法如图3-24所示。

图3-24 各种淬火冷却方法冷却曲线示意

1—单液淬火;2—双液淬火;3—分级淬火;4—等温淬火

1.单液淬火法

单液淬火法是把已加热到淬火温度的工件淬入一种淬火介质,使其完全冷却的淬火方法。这种方法是最简单的淬火方法,常用于形状简单的碳钢和合金钢工件。对碳钢而言,直径大于3~5mm的工件应于水中淬火,更小的可在油中淬火。对各种牌号的合金钢,则以油为常用淬火介质。由于单液淬火工艺过程简单、操作方便、经济,故适合大批量生产,易于实现机械化和自动化。缺点是形状复杂的工件在水、盐水等快速介质中冷却时易产生变形、开裂,而尺寸大的工件在油等缓和介质中可能淬不透。

由过冷奥氏体转变(等温或连续冷却)动力学曲线可看出,过冷奥氏体在A1点附近的温度区是比较稳定的。为了减少工件与淬火介质之间的温差,减小内应力,可以把欲淬火工件在淬入淬火介质之前先空冷一段时间,这种方法叫“预冷淬火法”。采用这种方法可使尖角、薄壁处及工件得到预冷,减少热应力,适用于形状复杂、各部位壁厚差较大及要求变形小的工件。空气预冷时间主要靠操作者的技术和经验来掌握。

2.双液淬火法

双液淬火法是把加热到淬火温度的工件,先在冷却能力强的淬火介质中冷却至接近Ms点,然后转入慢冷的淬火介质中冷却至室温,以达到在不同淬火冷却温度区间有比较理想的淬火冷却速度。这样既可获得较高的淬硬层深度,又可减少内应力及防止发生淬火开裂,解决了单液淬火不能同时满足某些工件对组织及控制变形的要求。

一般用水或盐水作为快冷淬火介质,用油或空气作为慢冷淬火介质,如水—油、盐水—油等。这种方法要求控制好在第一种冷却介质中的时间。对于各种工件一般很难确定其应在快冷介质中停留的时间,若冷却时间过长,将使工件某些部分冷到马氏体相变点以下,发生马氏体转变,结果可能导致变形和开裂;反之,如果停留的时间不够,工件尚未冷却到低于奥氏体最不稳定的温度,将发生珠光体型转变,导致淬火硬度不足。

此外,当工件自快冷介质中取出后,由于心部温度总是高于表面温度,若取出过早,心部储存的热量过多,将会阻止表面冷却,使表面温度回升,致使已淬成的马氏体回火、未转变的奥氏体发生珠光体或贝氏体转变。

由于迄今仍未找到兼有水、油优点的淬火介质,所以尽管这种方法在水中保持的时间较难确定和控制,但对只能在水中淬硬的碳素工具钢仍多采用此法。当然,这就要求淬火操作者有足够熟练的技术。

根据实际经验,碳素钢工件厚度5~30mm时,水冷时间按3~4mm有效厚度冷却1s计算,合金钢或形状复杂的工件水冷时间按4~5mm有效厚度冷却1s计算,大截面低合金钢按每毫米有效厚度冷却1.5~3s计算。

双液淬火法常用于淬透性较小、尺寸较大的碳素工具钢,低合金结构钢等工件。

3.马氏体分级淬火法

马氏体分级淬火是把工件由奥氏体化温度淬入稍高于或稍低于该种钢马氏体开始转变温度Ms点的淬火介质(盐浴或者碱浴)中,保温一段时间,待工件各部分温度达到淬火介质的温度后,再从浴炉中取出缓冷至室温,发生马氏体转变。这种方法不仅由于介质与工件的温差小减少了热应力,而且由于马氏体转变前工件各部分温度已趋于均匀,马氏体转变的不同时现象减少,组织应力也减小,因而有效减小或防止了工件的淬火变形和开裂。

分级淬火时由于在Ms点附近停留,容易引起奥氏体的热稳定性,因此,通常分级淬火加热温度比普通淬火高10~20℃,以适当增大奥氏体稳定性。

分级温度应选在Ms以上孕育期较长的区间,以防分级等温中发生非马氏体转变。淬透性较好的钢分级温度应高于Ms点[Ms+(10~30)℃],其中要求硬度较高、淬硬层较深时,应选下限。淬透性较低或截面较大的工件,分级温度应低于Ms点[Ms-(80~100)℃],以增大冷速、提高硬度和淬硬层深度。若温度过低,则与单介质淬火相差不多,将失去分级的意义。某些高合金钢的过冷奥氏体等温转变曲线呈双“C”形,在两个“C”形曲线的中间部位是过冷奥氏体的最稳定区域,分级温度应选在此区间内。对截面较大或形状复杂的高合金钢工具,其淬火加热温度高,为了减小冷却时产生的内应力,可采用多次分级法。

所用淬火介质一定要保证工件冷速大于临界淬火冷却速度,并且使工件获得足够的淬硬层深度。实际中,常采用硝盐浴或分级淬火油,要求冷却能力较强时可选用碱浴。

分级淬火等温时间应短于在该温度下奥氏体分解的孕育期,尽量使工件内外温度均匀。若分级时间过短,则不能保证心部、表面温度均匀,变形倾向增大。经验表明,分级时间s可按经验公式30s+5d(d为有效厚度,单位为mm)来估计;截面较小零件一般在分级介质中停留1~5min。也有经验介绍,分级停留的时间大致与工件在盐炉中的加热时间相同。实际中,等温时间可按以上经验初定,最终由工艺试验确定。

分级淬火操作简单,但适用范围较窄,只适用于尺寸较小的工件。如要求畸变更小(较双介质淬火件)或形状更复杂的小件和淬火易畸变、开裂的小件(一般碳钢工件有效厚度<15mm,低合金钢工件有效厚度<30mm,稍大的工件可采用碱浴)。对于尺寸较大的工件,因在较长时间分级等温中易发生贝氏体转变,且硝盐等介质冷速较慢,不易躲过“鼻尖”,故不适于进行分级淬火。某些临界淬火速度较小的合金钢没有必要采用此法,因为在油中淬火也不至于造成很大的内应力。

分级后处于奥氏体状态的工件具有较大的塑性(相变超塑性),因而创造了进行工件矫直和矫正的条件,这对工具具有特别重要的意义。因而高于Ms点分级温度的分级淬火,广泛应用于工具制造业,对碳钢来说,这种分级淬火适用于直径8~10mm工具。若分级淬火温度低于Ms点,因工件自淬火剂中取出时,已有一部分奥氏体转变成马氏体,上述奥氏体状态下的矫直就不能利用。但这种方法用于尺寸较大的工件(碳钢工具直径可达10~15mm)时,不引起应力及淬火裂纹,故仍被广泛利用。

4.贝氏体等温淬火法

将工件淬火加热奥氏体化后,快冷到下贝氏体转变温度区间等温保持,使奥氏体转变为下贝氏体组织,这种淬火称为贝氏体等温淬火。

等温淬火与分级淬火的区别在于前者等温时间较长,等温过程中发生贝氏体转变,获得下贝氏体组织。

进行等温淬火的目的是获得变形少、硬度较高并兼有良好韧性的工件。因为下贝氏体的硬度较高而韧性又好,在等温淬火时冷却又较慢,贝氏体的比容也比较小,热应力、组织应力均很小,故形状变形和体积变形也较小。

等温淬火用的淬火介质与分级淬火相同。

等温温度主要由钢的“C”曲线及工件要求的组织性能而定。等温温度越低,硬度越高,比容增大,体积变形也相应增加。因此,调整等温温度可以改变淬火钢的力学性能和变形规律,一般认为在Mc~Ms+30℃温度区间等温可获得良好的强度和韧性(Mc为形变诱发相变开始点)。

等温时间可根据心部冷却至等温温度所需时间再加“C”曲线在该温度完成等温转变所需时间而定。

等温后,一般采用空冷。对尺寸较大、淬硬层要求较深的工件,可采用油冷或喷雾冷却。

5.冷处理

冷处理是将钢件淬火冷却到室温后,继续在低温介质中冷却的工艺。如在液氮或液氮蒸气中冷却,则称为深冷处理。

通常淬火冷却都是冷至室温,而许多钢的马氏体转变终了温度(Mf)低于室温较多,由于马氏体转变是降温转变,因此将导致组织中有较多残留奥氏体未能转变。将淬冷至室温的工件继续冷至Mf以下,可使这部分残留奥氏体转变为马氏体。

残留奥氏体强度低,塑性好,可吸收形变能,松弛工件中的淬火应力,减小淬火畸变和开裂倾向,适量的残留奥氏体可提高韧性和抗接触疲劳性能。但残留奥氏体过多不仅会影响工件硬度,而且其本身很不稳定,即使在室温条件下也会缓慢地向马氏体转变,使工件尺寸不稳定。冷处理可提高工件硬度(如T8,冷至-55℃,硬度可增加1HRC;T12,冷至-70℃,硬度可增加3~4HRC;GCr15,冷至-90℃,硬度可增加3~6HRC;CrWMn,冷至-110℃,硬度可增加5~10HRC),使组织和尺寸变得更加稳定,常用于精密工、模、量具或精密零件(如精密轴承、油嘴液压泵偶件、精密丝杠等)及某些残留奥氏体较多的渗碳或碳氮共渗件。

冷处理的主要工艺参数包括允许淬火工件在室温停留的时间、冷处理温度、在冷处理温度停留的时间等。

按淬火后在室温停留时奥氏体稳定化敏感度的不同,将钢种分为三类:第一类是对稳定化不敏感的钢种,其在室温下停留一昼夜对冷处理效果影响不大,如18Cr2Ni4WA、20Cr2Ni4、Cr12MoV等;第二类为中等敏感的材料,允许在室温下停留不超过2~3h,如W18C4V、T12、GCr5、CrWMn等;第三类为敏感度高的钢,应在淬火后尽快进行冷处理,在室温下停留不超过0.5~1h,如T8、T9、9SiCr等。

冷处理温度主要取决于钢的Mf点,如一般常用合金工模具钢的Mf点为-60~-80℃,故其冷处理温度为-60~-80℃。冷处理的设备目前使用较多的是冷冻机(最低温度一般为-80℃),对某些高合金钢(Mf为-120~-180℃)可在液氮中进行深冷处理。

在冷处理温度下停留的时间,应以保证工件冷透为原则。理论上冷处理过程中的马氏体转变在瞬间即可完成,工件一经达到制冷温度即可取出,但考虑到工件尺寸大小及众多工件温度的均匀性,需要一定的透冷时间,一般为0.5~1h,最长不超过2h。

由于冷处理后,钢的马氏体转变量增加、内应力提高、工件变形开裂的倾向增大,故对形状复杂、尺寸较大、容易变形和开裂的工件应先淬火冷至室温,然后再装入冷处理设备中与设备一起逐渐降至冷处理温度,以避免发生畸变和开裂。另外深冷处理后,必须进行回火,以获得稳定的回火马氏体组织,并减小内应力。

6.其他淬火方法

(1)喷射淬火:向工件喷射水流的淬火方法,也称喷液淬火。水流可大可小,视所要求的淬火深度而定,用这种方法淬火不会在工件表面形成蒸汽膜,这样就能够保证得到比普通水中淬火更深的淬硬层。为了消除因水流之间冷却能力不同所造成的冷却不均匀现象,水流应细密,最好工件同时上下运动或旋转。这种方法主要用于大型工件局部淬火,如内部型腔。用于局部淬火时因未经水冷的部分冷却较慢,故会导致已淬火部分受未淬火部分残留热量的影响(一旦发生自回火,工件全黑,故喷射淬火后应立即将整个工件浸入水中或油中)。

喷液淬火无须大型淬火槽。工件经整体加热后,对其工作表面进行喷液淬火,再将其余部分或整体浸入水槽冷却,所得工件畸变小、硬度均匀,几乎没有软点。喷液淬火也可以用于圆柱形零件、平面件、圆环状零件和复杂模具(型腔)等的淬火。

喷液淬火可加大表层残余应力,促使窄槽小孔充分硬化。如内孔径为16mm、外径为48mm、厚度为9mm的T10A钢凹模,790℃加热,对内孔进行喷液淬火后,测定内孔壁的切向残余压应力高达1303.4MPa。

(2)喷雾淬火:将压缩空气吹到与其成一定角度的水柱上,使水雾化并与风混和喷向在淬火转台上旋转的零件表面的冷却方式,主要应用于大型轴类零件的淬火冷却。喷雾淬火冷却是包含稳定膜态沸腾、过渡沸腾、核态沸腾和自然对流换热四个换热阶段的复杂过程。通过强化以上四个过程的热量传递,能够加快喷雾冷却速度。喷雾淬火冷却速度主要取决于冷却剂的喷射密度(即冷却剂单位时间、单位面积的质量流量)。

大型轴类零件,如转子、支撑辊等重要零件,可广泛使用喷雾淬火。大型轴类零件喷雾冷却的主要优点是:冷却速度可以调节,可满足不同钢种不同直径大锻件淬火冷却的要求,也可满足同一零件不同淬火部位对冷却速度的要求。

(3)模压淬火:是将工件加热奥氏体化后放在特定的夹具或淬火压床上压紧,然后一并放入淬火槽中进行淬火的方法。其目的在于减少淬火冷却畸变。这种方法主要适用于薄板状、片状、细长杆状等零件。

采用模压淬火与采用保护气氛加热淬火一样,也可以显著减少工件磨削留量而提高工件寿命和可靠性,并降低加工成本。模压淬火常用于弧齿锥齿轮、轴承套圈、离合器摩擦片、离合器膜片弹簧和锯片等。

模压淬火使用专用设备(淬火机床)及模具(夹具),并对淬火冷却介质(常用油)的流量、流向、温度、淬火冷却时间及模压压力等工艺参数进行准确控制,从而获得较小的畸变、较优的硬度及显微组织。

有关热处理工艺学的文章

由于上述加热方法各有其特点及局限性,故均在一定条件下获得应用,其中应用最普遍的是感应加热表面淬火及火焰加热表面淬火。高碳钢表面淬火后,尽管表面硬度和耐磨性提高了,但心部的塑性及韧性较低,因此高碳钢的表面淬火主要用于承受较小冲击和交变载荷下工作的工具、量具及高冷硬轧辊。低碳钢表面淬火后强化效果不显著,故很少应用。......

2023-06-24

下面具体介绍安装UG NX 10.0应用程序的安装过程。在服务器上准备好许可证文件首先将合法获得的UG NX 10.0许可证文件NX10.0.lic复制到计算机中的某个位置,如C:\ug10.0\NX10.0.lic。图1.2.1 修改许可证文件并保存安装许可证管理模块将UG NX 10.0软件安装光盘放入光驱内,等待片刻后,系统会弹出“NX 10.0 Software Installation”对话框。系统弹出如图1.2.2所示的“Siemens NX 10.0InstallShield Wizard”对话框,确认文本框中的“28000@”后面已是本机的计算机名称,单击按钮。图1.2.2 “Siemens NX 10.0InstallShield Wizard”对话框选中单选项,单击按钮。......

2023-10-17

本章方法基于第6章描述的差分图像,前述的光流计算方法用于差分图像会有一些限制,例如:差分图像是二值图像,所有的前景灰度和所有的背景灰度均相同,在灰度匹配时产生误差的可能性增加了。差分图像中前景成分很少,利用全局计算方法运算浪费严重。在前景范围内平滑光流向量。图7.2差分图像序列(第1行)、利用Horn-Schunck方法计算的光流场序列(第2行)和用新方法计算的光流场序列(第3行)......

2023-06-16

图3.14抗压强度与水泥土电阻率的关系式中:ρst、ρs7分别为相同浓度下龄期是t d和7d的水泥土电阻率值;t为龄期,天;G、H 为常数。由表3.7中的回归分析可知,特定龄期下水泥土电阻率与浓度的关系可用以下通式表示:式中:ρs为水泥土的电阻率值;C为溶液浓度,g/L;P、Q为常数。式即为含氯化镁污染土的水泥土电阻率预测公式,此关系式的预测值和实测值对比见表3.8和图3.15。图3.15电阻率实测值与预测值对比图......

2023-06-26

钢件淬火时最常见的缺陷有变形、开裂、氧化、脱碳、硬度不足或不均匀、表面腐蚀、过热、过烧以及其他按照质量检验标准规定的金相组织不合格等。下面主要讲述造成硬度不足、硬度不均匀以及其他组织缺陷的原因以及预防和补救措施。对后两种情况,如淬火后不再加工,一旦出现缺陷,很难补救。......

2023-06-24

材料的特性8407钢是瑞典一胜百热作模具钢,属于铬、钼、钒合金工具钢和电渣重熔钢。参考对应牌号中国GB标准牌号4Cr5MoV1Si、美国AISI标准牌号H13 MODIFIED、日本JIS标准牌号SKD61、日本日立标准牌号DAC、日本不二越标准牌号HDS61、德国DIN标准材料编号1.2344、奥地利百禄标准牌号W302、瑞典UDDEHOLM标准牌号ORVAR专利钢材、瑞典一胜百标准牌号8402/8407。普通淬火、回火规范淬火温度℃,油冷,回火温度585℃/610℃/640℃,回火两次,每次2h,处理后硬度49HRC/47HRC/45HRC。......

2023-06-23

淬火工件分类便于选择材料、制订热处理的工艺方法,考核热处理技术经济指标。以工件的尺寸分类 有效尺寸不大于100mm的零件为薄件,大于100mm的零件为厚件。中淬透性钢件 这类钢的热处理淬火临界尺寸在60mm以下,常选用油冷淬火,对于大于这个尺寸的工件需要采用水—油双液淬火来达到技术要求。......

2023-06-24

画由单一斜剖切平面剖切获得的剖视图时应注意以下几点。3)单一剖切柱面的应用国家标准规定:采用单一剖切柱面剖切获得的剖视图应按展开画法绘制,如图6-22所示的B—B展开图为采用单一剖切柱面获得的局部剖视图。如图6-23所示的主视图就是采用三个互相平行的剖切平面获得的全剖视图。......

2023-06-28

相关推荐