ICC的时序优化受到不少参数的影响,其中不少参数会影响整个设计过程,包括布局、时钟树综合、布线等各个阶段的时序优化。较好的方法就是将该参数设置为TRUE,同时在不同时钟间设置上false path,使得ICC可以检查真实能发生的各种时钟情况。3)set_host_options-max_conres<N>,该命令可以使优化过程多核运行,N为ICC运行时的多核数量。11)时序设置检查。为了保证时序约束与设计符合设计人员的预期,需要在设置完相关参数后进行一次检查。......

2023-06-26

钢铁表面经除油、除锈及清除其他污垢后使钢铁表面成为清洁干净的表面。为了进一步提高金属表面与涂层的结合力及防锈力,有必要进行磷化处理。钢铁表面层参与化学或电化学反应所形成的附着紧密的膜层,称为化学转化膜,磷化膜是化学转化膜的一种。

磷化处理是将钢铁件表面通过化学反应生成一层非金属的、不导电的、多孔性磷酸盐膜,这层多孔性磷酸盐膜称为磷化膜。磷化膜具有多孔性,涂料可以渗入到这些孔隙中,因而能显著地提高涂膜的附着力。此外,磷化膜又能使金属表面由优良的导体转变为不良导体,从而抑制金属表面腐蚀微电池的形成,有效地阻碍了金属的腐蚀,可以成倍地提高涂层的耐蚀性和耐水性,所以磷化膜已被公认为涂层最好的基底。因此,磷化处理已成为涂装表面处理工艺不可缺少的一个环节。

1.磷化的基本原理

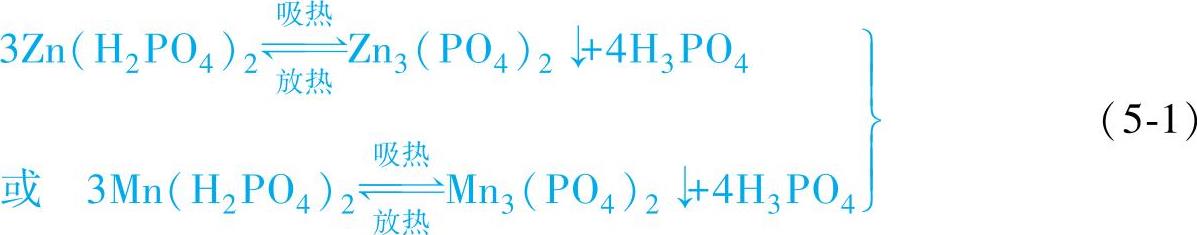

钢铁件浸入磷酸二氢铁、磷酸二氢锰或磷酸二氢锌的酸性溶液中,与溶液在钢铁表面上发生化学反应,生成一层致密地附着在金属表面上的磷化膜。磷化反应过程为

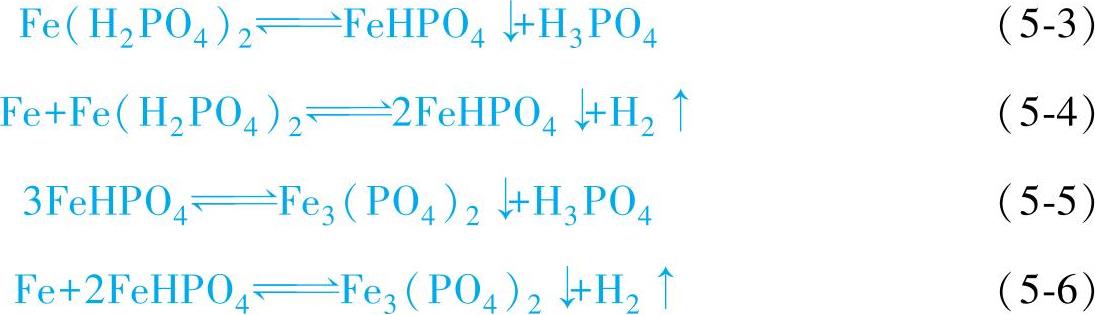

由于钢铁制品是铁碳合金,在磷酸的作用下,Fe和FeC3构成无数个原电池,其中Fe为阳极,主要发生阳极溶解反应,同时也发生铁的化学溶解反应,使Fe溶解为Fe2+离子进入溶液:

Fe→Fe2++2e

Fe+2H3PO4→Fe(H2PO4)2+3H2↑ (5-2)

在钢铁件表面附近的溶液中Fe2+离子浓度不断增高,当Fe2+离子与HPO24-离子、PO34-离子浓度大于磷酸盐的溶度积时,就会产生沉淀,在工件表面沉积出来形成磷化膜:

FeC3为阴极,主要发生析氢反应或氧的阴极还原反应:

2H++2e→H2↑

O2+4H++4e→2H2O (5-7)

综上,在钢铁表面发生的磷化反应主要为

Zn3(PO4)2和FeHPO4为磷化膜的主要成分,称为混合结晶。

在钢铁件表面形成电化学反应,电子不断从阳极流向阴极,使阳极区的铁不断溶解,阴极区放出大量的氢气,这样使磷化液的氢离子浓度不断降低、溶液的酸性减弱、pH值上升,同时溶液中Fe2+离子浓度不断增大,使(5-8)式的平衡遭到破坏,向右移动,生成磷化膜和磷化下脚。整个磷化过程,平衡只是暂时的、相对的,基本形态则是不平衡。在磷化过程中,磷酸二氢锌不断被消耗,在钢铁表面上形成磷化层并产生下脚,到一定的时候要补充磷酸二氢锌并清除下脚,使磷化液能继续正常工作。

钢铁表面形成的磷化膜是闪烁有光、均匀细致、灰色、多孔和附着力强的结晶。结晶的大部分是磷酸锌,其余是磷酸氢铁。锌、铁的比例取决于溶液的成分、磷化温度与时间。适量的磷酸氢铁有利于增强与钢铁表面的附着力和防锈性。但过量的磷酸氢铁使贴近钢铁表面处的磷化膜中含磷酸氢铁较多,而在磷化膜的外表面则磷酸锌较多。

磷化质量在很大程度上取决于表面预处理的质量。工件表面残存的污垢、灰尘、氧化皮、锈等必须清除干净。

磷化膜是不溶性的非金属薄膜,经磷化处理后工件尺寸变化极小,对工件底材原有的抗拉强度、延伸率、弹性等力学性能均无影响。磷化膜虽在大气中有一定的耐蚀能力,但不宜久存,应及时进行涂装。

2.磷化处理的分类

工业上常用的磷化处理有以下几种不同的分类方法:

1)根据所形成磷化处理剂的组成,可以分为铁盐磷化、锌盐磷化和锰酸磷化。

2)根据所形成磷化膜的质量,可以分为重型、中量型、轻量型和最轻量型四类,或按磷化膜的厚度,可分为薄膜型和厚膜型。

3)根据磷化处理施工方法的不同,可以分为浸渍和喷射两类。

此外,还可以根据磷化材料适用的底材不同(如钢铁、锌或铝等)、处理温度的不同(如低温磷化、中温磷化、高温磷化)和所用催化剂种类的不同(如亚硝酸钠、氯酸钠、过氧化氢)等有各种不同的配方组成,故工业上磷化处理材料品种繁多,应根据使用情况加以选择,必要时还应通过试验结果来选择适宜的磷化剂。

一般来说,铁盐磷化材料所形成的磷化膜最薄,其膜重为0.3~1.0g/m2,属于最轻量型。锌盐磷化材料则根据配方的不同,可分别形成轻量型、中量型和重型磷化膜,其膜重在1.0~100g/m2之间,膜厚可达到50μm。锌盐磷化材料用作涂层基底时,通常采用轻量型,膜重为1~5g/m2,膜厚一般为3μm以下。锰盐磷化材料所形成的磷化膜则属于重型,其膜重一般超过10g/m2。

(1)铁盐磷化材料 铁盐磷化所生成磷化膜的组成主要是磷酸铁。铁盐磷化处理的材料主要成分是酸式碱金属磷酸盐,如磷酸二氢钠、磷酸二氢铵等,所以铁盐磷化也可称为碱金属磷酸盐处理法。

铁盐磷化处理材料的组成中,除了含有酸式碱金属磷酸盐外,还含有碱金属的多聚磷酸盐,如三聚磷酸钠,以及催化剂和添加剂等。铁盐磷化主要用于涂层的漆前处理,它形成的磷化膜很薄,其膜重为0.3~0.5g/m2,很少达到1g/m2。铁盐磷化膜的组成是三价的磷酸铁与三价的氧化铁,其颜色从蓝色到褐色,并具有彩虹似的外观。

在磷化处理工艺上,铁盐磷化具有磷化反应速度快、处理时间短、处理温度较低,工艺容易控制的特点,磷化工件液的酸度低(pH在4~5.5之间)。对磷化设备的耐酸性要求不高,磷化药品消耗少,生产成本低,生成的磷化淤渣较少,设备容易维护。除此以外,还可以加入合成洗涤剂作为清洗-磷化二合一处理剂,从而可以简化磷化处理的工序和设备。但是由于铁盐磷化膜很薄,它的耐蚀性不及锌盐磷化,所以一般只用来处理对耐蚀性要求不高的部件。

(2)锌盐磷化材料 锌盐磷化是漆前处理用得最广泛的材料。作为快速磷化处理的锌盐磷化材料所形成的磷化膜,厚度一般在1~3μm之间,是涂层的良好基底。它的主要成分是磷酸二氢锌、氧化剂、催化剂和一些添加剂。磷酸二氢锌可用氧化锌与磷酸配制,常用的氧化剂是硝酸盐,催化剂常用三聚磷酸钠、氟化钠等,其中以硝酸钠-亚硝酸钠体系用得最为普遍。由于被处理的底材、磷化工艺、所要求磷化膜厚度等不同,锌盐磷化材料又可分成许多不同的规格,以固体粉末或液体状态出售,市场上一般很少有配制好的磷化处理液商品,需由用户在使用前按配方自行配制。

(3)锰盐磷化材料 锰盐磷化材料的主要成分是马日夫盐,它是酸式磷酸锰与酸式磷酸铁的混合物。与锌盐磷化材料相比锰盐磷化材料的处理温度高,处理时间长,浓度大,所得到的磷化膜厚而疏松,不宜与涂层配套使用,故在漆前磷化处理时已不再使用锰盐磷化处理了。

磷化的发展趋势是薄膜化、综合处理化和低耗能。具体的要求如下:

1)磷化膜的膜重控制在1.2~2.4g/m2,主要依靠磷酸锌型磷化处理剂。对于与电泳漆配套的磷化膜,不仅要求薄膜化,还要求磷化膜的导电性好,使磷化膜在电泳中减小溶解,维持电泳槽液的稳定,以提高电泳漆膜的耐蚀性。

2)将磷化与除油合并为除油-磷化二合一综合处理,或都将磷化与除油、除锈合并为除油-除锈-磷化三合一综合处理,以合并处理工序和缩短涂装施工周期。

3)降低磷化处理液的工作温度以减少能耗,并要求缩短磷化处理时间,磷化处理液稳定,检测管理方便。

4)磷化处理液沉渣少,排渣少,排放后易于治理,不污染环境,处理液配制的组分成本低,来源充沛。

3.磷化处理液的组成与配制

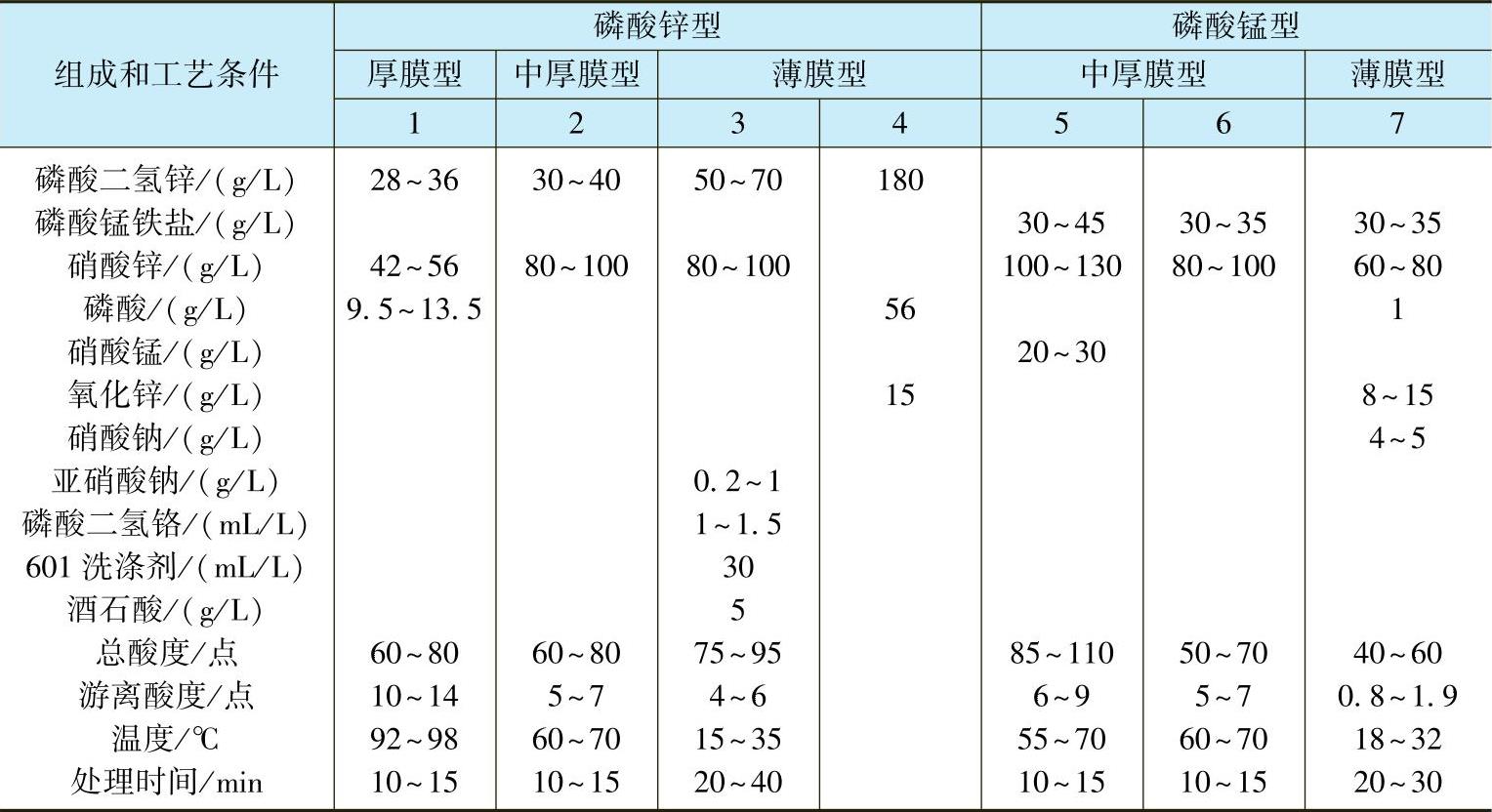

常用磷化处理液的组成和工艺条件见表5-7。

表5-7 常用磷化处理液的组成和工艺条件

磷酸锌型的磷化处理液采用直接配制法。如用磷酸二氢锌为原料,应按配方计算各组分的用量,将磷酸二氢锌和硝酸锌分别用少量水调和,将调成糊状的磷酸二氢锌在不断搅拌下溶入40~50℃的稀磷酸溶液中,然后将硝酸锌等组分溶入,最后加入余量的水。

为降低成本,也可用氧化锌作原料直接配制。先用水将氧化锌调成糊状,在不断搅拌下缓慢加入同容量的稀磷酸中制成磷酸二氢锌,然后再加入硝酸锌等其他组分,最后加入余量的水。

配制磷酸锰处理液时,可将计算用量的磷酸锰铁盐单独溶于60~70℃的温水中,水量为总体积的一半左右,加热到80℃保持10min以上,等溶液澄清后,再移入磷化槽内,加入余量的水。

4.磷化处理方式

常用的磷化处理方法主要有浸渍法和喷淋法两种。浸渍法是将工件浸渍在磷化槽中,使磷化处理液在钢铁表面形成磷化膜。处理时要求将磷化处理液加热到规定的温度。浸渍法磷化处理时间较长,除需要传送装置外,还需要将工件在磷化槽内移动和进出的起重装置。浸渍法的主要设备是带加热装置的磷化槽,加热装置要求耐腐蚀。

喷淋法是用泵将磷化处理液喷射到工件表面,借助机械冲力使磷化处理液在工件表面反应生成磷化膜。由于喷射的冲击力,使得喷淋法所需的磷化时间较浸渍法短,一般只需1~2min,而且磷化液的浓度也可低些,所生成的磷化膜结晶也较细,喷淋法有利于磷化晶核的生成。喷淋法的缺点是不适用于形状复杂或有封闭内腔的工件。因为封闭内腔的部位不能很好地受到磷化液的喷淋,反而容易造成锈蚀。采用喷淋法处理的另一个缺点是设备维护工作量较大,需要经常检查,疏通喷嘴。

一般来说,对于所有表面都可以喷到的工件,宜采用喷淋法,而对于形状复杂的工件,如汽车车身等,则倾向于采用浸渍法,或浸渍与喷淋相结合的方法。

另外,还有涂刷法磷化,将磷化处理液以手工的方法直接涂刷到工件表面,反应形成磷化膜。这种方法操作灵活,适应性强,特别适用于小批量生产的大型工件,或现场涂装的工件。新开发出来的锈蚀设备现场修复技术也常采用这种涂刷法磷化。

5.磷化工艺的维护与管理

(1)磷化液浓度的影响 磷化液中磷酸二氢盐的浓度对磷化反应的影响极大。通常,磷化液中磷酸二氢盐占4%~5%时,磷化质量较好。浓度过低或过高都会影响磷化质量,因此必须控制磷化液的浓度。

磷化液的浓度,实际上是以磷化液的总酸度和游离酸度来表征的。磷化液的酸度是以酸碱滴定法测得的,以“点”为单位。取10mL工作液,加入50mL二次蒸馏水,以甲基橙为指示剂,用0.1mol/LNaOH标准液滴定至终点,所消耗的标准液的毫升数即为游离酸度;当以酚酞为指示剂,滴定至终点时,消耗的0.1mol/LNaOH标准液的毫升数即为总酸度。

总酸度反映的是磷化液的浓度,控制总酸度的意义在于使磷化液中的成膜离子的浓度保持在一定的浓度范围内。总酸度过低,反应缓慢,且膜层厚而粗糙,甚至不易成膜。提高总酸度,磷化反应的速度加快,且形成的磷化膜薄而细致。总酸度过高,会使膜层过薄,反应时生成的残渣量也会增大。随着磷化工件数量的增多,总酸度会不断消耗而降低,及时补加磷化粉或浓缩液,对于保持总酸度在合理的工艺范围内十分必要。总酸度过高时,可加入氧化锌来调整;总酸度过低时,可加硝酸锌来调整。

游离酸度反映磷化液中游离H+的含量,控制游离酸度的意义在于控制磷化液中磷酸二氢盐的离解度,把成膜离子浓度控制在一个合适的范围内。游离酸度过高,反应过于激烈,产生的氢气泡过多,阻碍了磷化膜的形成,使磷化膜粗大、疏松、易泛黄、耐蚀能力差。游离酸度太低,磷化反应速度缓慢,磷化膜难以形成,溶液中沉淀增多,膜呈浮粉状,有挂灰。当游离酸度过低时,可加入磷酸或固体磷酸二氢锌来提高磷化速度;当游离酸度过高时,可加入氧化锌或碳酸锰来校正。

单独看游离酸度和总酸度并没有实际意义,必须将两者结合起来考虑,即磷化液酸比,可通过下式计算:

一般来说,酸比越高,磷化膜越细、越薄,但酸比过高时,反应速度过快,磷化膜来不及形成,因而磷化液沉淀多;酸比过低时,磷化膜结晶粗大,疏松。磷化液的酸比一般控制在1∶7~1∶16。

金属离子浓度对磷化反应的质量影响很大。金属离子浓度稍低时,生成的磷化膜过薄,甚至不能成膜。Fe2+离子浓度对磷化膜的质量影响较大,Fe2+与Zn2+或Mn2+的比值要控制好。在以磷酸二氢锌为主体的磷化液中,金属离子的浓度之比为Zn2+∶Fe2+=7∶3;在以磷酸二氢锰为主体的磷化液中,金属离子浓度的比值为Mn2+∶Fe2+=9∶1。

随着磷化工件的不断增多,磷化液的浓度不断减少,当浓度小于一定值时(用滴定总酸度和游离酸度来测定),就需要对溶液进行调整,补充有效成分,以保证工件的磷化质量。

(2)温度的影响 磷化处理温度与酸比一样,也是成膜的关键因素。不同配方的磷化液都有适宜的工作温度范围,其实是控制着溶液中成膜离子的浓度。温度升高,磷酸二氢锌的离解度大,成膜离子浓度相应得到提高,酸比也随之上升,这是因为磷酸二氢锌离解时释放出H+:

3Zn(H2PO4)2→Zn3(PO4)2+4H3PO4

由上式可知,温度提高在酸比上升的同时也产生了磷酸锌沉淀,造成磷化液有效成分的损失。而且上述反应是不可逆的,即再降低温度时酸比并不会下降。因此当确定了磷化液的配方后,就必须严格控制温度在其工艺范围内。温度过高,使磷化液失去原有平衡,产生大量不必要的沉渣,浪费磷化液中的有效成分。温度过低,成膜离子浓度总达不到浓度积,不能生成完整的磷化膜。对于同一配方的磷化液,温度越高,磷化膜越厚,耐蚀性提高。但温度过高时,工件表面磷化膜质量降低并易附有灰尘和微粒,影响工件涂装后涂膜的附着力。温度过低时,反应速度减慢,磷化膜成膜不充分,结晶颗粒大,耐蚀性低。从减少沉渣、稳定槽液、保证质量来看,磷化液的温度变化越小越好。

(3)时间的影响 各个配方的磷化液都有规定的工作时间范围。通常,磷化膜的厚度随时间延长而不断增厚。时间过短,成膜量不足,不能形成致密的磷化膜层。时间过长,由于磷化膜结晶在已形成的膜上继续生长,可能产生有疏松表面的粗厚膜。磷化时间与工件的性质、工件表面状态、磷化液的浓度和磷化液中有无促进剂等都有密切的关系。

(4)促进剂的影响 促进剂是磷化液必不可少的成分,尤其是低温磷化处理液,如果没有促进剂,磷化将失去意义。磷化液中的促进剂,主要是指某些氧化剂。氧化剂是作为阴极去极化剂而在磷化配方中采用的一种化学反应型的加速剂。氧化剂的主要作用是加速氢离子在阴极的放电速度,促使磷化第一阶段的酸性腐蚀速度加快,因此可以称为金属腐蚀的催化剂。当金属表面接触到磷化液时,首先发生以下反应:

Fe+2H+→Fe2++H2↑

这个反应能够消耗大量的氢离子,促使固液界面的pH值上升,进而促使磷化液中的磷酸二氢盐的三级离解平衡右移,使锌离子浓度和磷酸根浓度在界面处达到溶度积而产生沉淀并成膜。如果不添加一些有效物质,阴极析出的氢气发生滞留会造成阴极极化,使反应不能继续进行,因而磷化膜的沉积也不能连续下去。因此,凡能加速这个反应的物质,必能加速磷化。氧化剂正是起着阴极去极化的作用而加速反应。

常用的氧化剂有硝酸盐、亚硝酸盐、双氧水、溴酸盐、碘酸盐、钼酸盐、有机硝基化合物、有机过氧化物等。最常用的主要是硝酸盐、氯酸盐、亚硝酸盐。

单独使用硝酸盐作氧化剂时,不能将二价铁完全氧化成三价铁,使溶液中二价铁离子浓度累积升高,影响磷化膜的生长速度。因此,硝酸盐不能单独使用,而是与亚硝酸盐或氯酸盐等配合使用。但是,亚硝酸根、氯酸根的氧化性太强,如果用量过多,会使钢铁表面发生钝化,阻碍磷化反应的进行。因此必须加入适量的亚硝酸盐或氯酸盐。

亚硝酸盐的缺点是在酸性磷化液中不稳定,容易分解,需不断补充,否则磷化膜极易发黄。亚硝酸盐分解产生的酸性气体易使未磷化的湿工件生锈。

氯酸盐虽然不能产生酸性气体,在酸液中也稳定,但是它会还原成氯离子。氯离子在槽液中积累,若随后的水洗不充分,使氯离子留在工件上,会带来很大的后患。一方面污染电泳槽液,另一方面留在涂层下,会加快腐蚀速度。

过氧化氢的还原产物是水,不会对磷化液产生不良影响。过氧化氢使用的浓度很低,为0.01~0.1g/L,但是它在酸中更不稳定,控制要求很高。

此外还有有机氧化还原剂,比如蒽醌类衍生物。从原理上看,这是一种不消耗的可以循环使用的加速剂,它只起氧化载体的作用,利用其氧化性醌先与磷化第一阶段产生的氢气作用,自身被还原成酚,再用强制方法使磷化液与氧气接触,发生氧化反应,又恢复成醌,同时给予磷化膜形成时必要的氧化电势。

目前工业生产中常用的是硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、有机硝基化合物、双氧水的不同组合。硝酸盐、氯酸盐、有机硝基化合物等在磷化液中都较稳定,除定期抽查外,一般不进行日常检测,而亚硝酸盐则需随时检测。亚硝酸盐浓度不足时,会立即在磷化膜表面泛黄生锈。

(5)杂质的影响 磷化液中渗入杂质会影响磷化膜的形成和磷化膜的防锈能力,其中以SO24-和Cl-影响最大。磷化液中硫酸的含量不能超过3g/L,盐酸的含量不能超过5g/L。二价铜离子和油脂的混入也会影响磷化膜的质量。

(6)底材的影响 待磷化处理的底材对磷化膜的质量也有明显的影响。有时在完全相同的磷化处理过程中会发现磷化膜的晶体结构和耐蚀性不一样。这是因为钢铁中含有的微量的杂质,如铜、铝、砷、锑、锡或铅等造成的。这些杂质会对磷化过程中的侵蚀作用产生影响,有的杂质能够促进磷化反应,如铜;而有的则会抑制磷化膜的生成,如铝。

即使组成相同的底材,表面状态不同也会影响磷化膜的质量,这种影响可归纳为以下几方面:

1)表面碳的污染。钢铁表面碳污染对磷化处理非常不利,会使磷化膜质量变差。碳浓度大的钢板耐蚀性差,碳浓度高的部位,磷酸锌结晶不能析出,造成磷化膜产生缺陷,盐雾试验早期会起泡和剥落。

2)表面氧化膜。钢铁表面氧化膜的厚度直接影响磷化质量,用偏光分析氧化膜与耐蚀性之间的关系后发现:氧化膜厚度小于16nm时最佳。氧化膜过厚则耐蚀性差,当出现蓝色的氧化膜时,常常磷化不上。

3)表面结晶方位。有报道称,改变钢板加工条件,如热处理温度,钢铁表面会有不同的结晶方位,而结晶方位的不同又影响着磷化性。实验认为(111)面反应性高,其在有氧化剂存在时比其他结晶方位有较大的溶解度,这有利于磷化反应第一步骤——酸蚀的反应过程,无疑也有利于整个磷化过程。

4)组成元素在表面浓化的影响。由于热力学和金属物理学方面的原因会使冷轧钢板组成元素在表面浓化,在不同的热处理条件下将出现锰或者磷的表面浓化。当锰浓化高时,磷化反应良好;另一方面,磷的浓化将延迟晶核的形成和生长,反应性变差,浓化的磷的氧化物,推迟了铁的溶解,使磷化性降低。而表面的锡、铝、钛、铬、铅等会使磷化结晶粗大,造成耐蚀性下降。

为此,在对磷化药品进行以上试验时,一定要采用相同的底材。

6.磷化膜的质量检验

磷化膜的质量检验包括:外观检查、耐蚀性检查、厚度和质量检查,以及磷化膜上涂漆后涂层性能检查。

(1)外观检查 外观检查采用目测法,用肉眼观察制件上磷化膜,应为连续、均匀和致密的晶体结构,呈灰色或灰黑色,表面上不应有沉淀物附着,也不应留有未磷化的残余空白或锈迹。由于前处理方法和效果不同,允许出现色泽不一的磷化膜,但不允许呈褐色。

磷化表面有可能出现轻微的灰尘和露底现象,但不允许附着浮渣或影响漆膜附着力的游离磷酸盐。

(2)耐蚀性检查 耐蚀性为磷化膜的一项主要性能,其检查方式分为浸渍法和点滴法两种。

浸渍法是指将磷化后的样板浸入到3%的NaCl溶液中,2h后取出,表面无锈迹为合格。出现锈迹时间越长,表明磷化膜的耐蚀性越好。

点滴法是指在室温下,将试液点滴在磷化膜上,观察其变色时间。磷化膜的厚度不同,完成变色所需时间也不同。其中变色时间如下。

厚磷化膜: >5min

中等厚度磷化膜: >2min

薄磷化膜: >1min

点滴法所用试液组成是:0.25mol/LCuSO440mL;10%NaCl20mL;0.1mol/L盐酸0.8mL。

(3)厚度和质量检查 磷化膜的厚度检查可用非磁性测厚仪,也可用横向切片,在精度为±0.3μm的显微镜下测出磷化膜厚度。

磷化膜质量测量是将样板上的磷化膜剥除前后称量。用精度为0.1mg的分析天平称量,按样板面积,计算磷化膜单位面积的质量。重复以上检查,取测量结果的平均值。

7.磷化后处理

磷化后处理包括水洗、钝化和干燥三个工序,这些工序也能影响磷化膜的质量,必须予以重视。

工件经过磷化处理后一定要彻底清洗掉磷化膜上残留的可溶性盐,否则在湿热条件下将引起涂层的早期起泡,那样不但没有起到防腐蚀作用,反而会加速腐蚀。

磷化膜是一种多孔性的膜层,再细致的磷化膜都会有少数孔隙,即使将磷化膜清洗得很干净,也存在裸露底材金属的现象,因此裸露的底材金属容易发生腐蚀而影响到磷化膜的耐蚀性。钝化处理就是通过填充磷化膜孔隙有效地提高磷化膜的耐蚀性。磷化膜可以在含有Cr6+和Cr3+的弱酸性钝化液中进行钝化处理,使裸露的底材金属形成一层钝化膜。同时由于Cr6+被还原为Cr3+,并与孔隙中残留的PO34-反应生成CrPO4沉淀而填充孔隙,会使钝化后的磷化膜孔隙率大大降低,从而提高了磷化膜的防护性。

由于铬酸钝化液在排放时会引起严重污染,多采用氧化锆或有机聚合物作为钝化剂,也可以取得与含铬钝化剂相当的钝化效果。

试验证明,锌盐磷化膜在120~160℃烘干5~10min后,其耐蚀性会大大增加。这是因为磷化膜组成为Zn3(PO4)2·4H2O与FeZn2(PO4)2·4H2O,在120~160℃烘干时,会失去两个结晶水,从而使磷化膜孔隙率降低,锌盐磷化膜经过这样的烘干处理甚至可以取消钝化工序。但是,由于铁盐磷化膜的耐蚀性较低,一般倾向于不取消钝化工序。

如果磷化处理后湿工件既不钝化,又不烘干,直接进入电泳槽,磷化膜的耐蚀性往往要受一定的影响。对于锌盐磷化后进行电泳涂漆的工艺来说,不钝化就应该进行烘干,不烘干就应该进行钝化,两者只能省去其中一个,而对于铁盐磷化来说,则两者都不可以省去。

有关电力系统金属材料防腐与在线修复技术的文章

ICC的时序优化受到不少参数的影响,其中不少参数会影响整个设计过程,包括布局、时钟树综合、布线等各个阶段的时序优化。较好的方法就是将该参数设置为TRUE,同时在不同时钟间设置上false path,使得ICC可以检查真实能发生的各种时钟情况。3)set_host_options-max_conres<N>,该命令可以使优化过程多核运行,N为ICC运行时的多核数量。11)时序设置检查。为了保证时序约束与设计符合设计人员的预期,需要在设置完相关参数后进行一次检查。......

2023-06-26

电容放电螺柱焊、电弧螺柱焊及短周期螺柱焊三类焊接方法的选择和应用既有共同之处又有各自最佳的应用范围。但对铝合金、铜及涂层钢板薄板或异种金属材料螺柱焊最好选用电容放电螺柱焊。4)对于电容放电螺柱焊为最佳焊接方法,电容放电螺柱焊三种焊接方法有共同的适用范围,应按以下原则选择:①预接触式焊接方法仅适用于移动式设备,而且主要用于焊接碳钢和把碳钢螺柱焊到镀层钢板上。表1-8-6 螺柱焊方法的分类与特点......

2023-06-26

目前用于Lyocell纤维用浆粕的性能指标见表3-5。有些方法和指标明显不适用于Lyocell纤维这个特殊的体系,因此,必须对检测方法标准和浆粕指标进行修订。R18、R10及α-纤维素等检测项目的测试方法和指标需同时加以修正,测试方法中要用NMMO溶液替代氢氧化钠溶液。使新指标体系与Lyocell纤维的制备工艺直接相关联以保证尽可能少的低聚合度组分溶解在凝固浴中,同时,保证溶胀过程能够顺利进行。NMMO的浓度及温度条件可以参照目前常用的生产工艺。......

2023-06-25

答辩的方式采用单独答辩。课程设计成绩的评定以设计图纸、设计计算说明书及答辩中回答问题的情况为依据,并参考设计过程中的表现进行评定,分为优、良、中、及格和不及格五个等级。......

2023-06-22

特点 圆锥孔轴承可以直接装在有锥度的轴颈上,或者装在紧定套或退卸套的锥面上。图3-40 调心滚子轴承的径向游隙e用锁紧螺母安装此类轴承可以精确控制径向游隙减小量。图3-41所示是用锁紧螺母安装圆锥孔轴承。因锥面自锁,拧松锁紧螺母后,还须加一推力使轴承与锥面轴颈相脱开。图3-41 圆锥孔向心轴承的安装装拆较大型轴承时,常用活塞式加压装置,如图3-43所示。......

2023-06-26

同其他产品一样,根据产品标准的技术条件要求,精密管材常用的热处理工艺主要有淬火、回火、正火及退火等。冷拔管材的正火:指将钢材或钢件加热到Ac3或Acm以上30~50℃,保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。冷拔管材的固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。......

2023-06-23

调质既可作为齿轮最终热处理,有时也可用来作为预备热处理,如合金钢制造的齿轮经调质处理后,可减少后序淬火时的畸变。1)齿轮调质工艺参数的选择原则见表4-12。表4-22 铸造低合金钢件调质淬火温度表4-23 铸造低合金钢件调质回火温度表4-24 铸造低合金钢件调质规范之一注:适用于ZG50Mn2等铸钢件在铸造后的直接调质,采用温水40~50℃断续冷却表4-25 铸造低合金钢件调质规范之二表4-26 铸造低合金钢件调质规范之三(续)......

2023-06-29

相关推荐