张军长教我写标语覃士冕1929年冬天,我参加了邓小平同志和张云逸同志率领的红七军战斗行列后,被分配到军直属迫击炮连当宣传员,不久又调到军部特务连当宣传员。我没有想到,张军长工作这么忙,还这样无微不至关怀我这个小宣传员,对如何做好宣传工作、写好标语做了这么周详的指示。......

2024-03-31

(原书由Elizabeth Roboz Einstein著, 于Iowa Institute of Hydraulic Research, The University of Iowa在1991年出版, 书号为ISBN 0-87414-083-8。

Copyright©1991-2006 The University of Iowa All information contained within the Hans Albert Einstein:Reminiscences of His Life in Science passage was written by Elizabeth Roboz Einstein and is the property of The University of Iowa,unless otherwise noted.Duplication of any information contained within the Hans Albert Einstein:Reminiscences of His Life in Science passage for reasons besides personal use requires the express written permission of the University of Iowa.)

谨将此书献给加州大学 (伯克利) (University of California at Berkeley)。 Hans Albert Einstein曾在这个催人奋进的大学任教, 在学术上取得了巨大成就, 而且桃李满天下。

目录

序言…………………………………………………………………………………………639

前言…………………………………………………………………………………………640

第一章 简介…………………………………………………………………………………641

第二章 童年时光及家庭背景………………………………………………………………642

Albert Einstein……………………………………………………………………… 644

Mileva Einstein-Maric……………………………………………………………… 647

Eduard Einstein…………………………………………………………………… 650

第三章 Hans Albert Einstein在1914~1958年的生活…………………………………652

在ETH 的生活………………………………………………………………………653

移居美国……………………………………………………………………………655

父与子………………………………………………………………………………657

生活在Albert Einstein的身影之后?…………………………………………………659

第四章 Elizabeth Roboz Einstein 简介…………………………………………………660

移居美国……………………………………………………………………………662

Elizabeth 和Hans Albert(1958~1959年)…………………………………………665

第五章 共同生活(1959~1973年)……………………………………………………666

Hans Albert对航海的酷爱……………………………………………………………668

Hans Albert对音乐的热爱……………………………………………………………670

我和Hans Albert一起的旅行………………………………………………………671

最后一次共同旅行……………………………………………………………………675

第六章 后记…………………………………………………………………………………676

附录A Mileva Einstein-Maric…………………………………………………………679

Mileva的家庭背景……………………………………………………………………680

在ETH 和Albert Einstein在一起……………………………………………………681

婚姻…………………………………………………………………………………683

婚姻解体……………………………………………………………………………685

Mileva对Albert的3篇最重要论文有贡献吗?………………………………………686

附录B 关于Hans Albert Einstein对水力学重要意义的感想…………………………687

附录C Hans Albert Einstein对水力学研究作出的贡献………………………………689

参考文献(略)………………………………………………………………………………690

序言

父子两人都取得杰出成就的例子在历史上并不多见……Hans Albert Einstein是现代历史上最伟大的犹太裔科学家Albert Einstein的长子,他的生活及杰出的学术成就并不为普通人所熟知,这一方面是因为Hans Albert Einstein 处事内敛低调,他所从事的行业 (水力学)也不容易引起大众的广泛关注;另一方面,父亲在物理学上的伟大贡献似乎也掩盖了儿子取得的杰出成就。Elizabeth Roboz Einstein的回忆录可以让更多的人有机会深入了解Hans Albert Einstein的生平和工作,是非常有意义的。

当然本书并非泛泛谈论一个伟人之子。除了介绍Hans Albert Einstein的成长历程和学术成就外,作者还回顾了自己青少年时代的生活以及从匈牙利移居美国的过程,同时对Albert Einstein与Mileva的婚姻也着墨甚多。当然父子之间的关系、父亲对儿子职业的影响无疑是贯穿全书的主线。Hans Albert Einstein小时候随父亲在布拉格生活,他观察Moldau河中水流产生的旋涡,对水和水流运动产生了浓厚的兴趣。1922年,他踏着父亲的足迹进入位于苏黎世的瑞士联邦工学院就读。

本书讲述了一个父与子的故事。在父亲伟岸的身影后,儿子并不自卑,而是信心十足地在自己的领域内取得了巨大的成功。父子两人在很多方面都很相似,比如都酷爱音乐,就连字迹都出奇地相像,两人签名都用“Albert”,外人几乎无法辨别。

Hans Albert Einstein的一生是一个很特别的故事,而由熟悉他的家人来讲述这个故事是再合适不过了。

Ronald W.Clark

Kensington,London

1985

(注:翻译时有所删减。)

前言

Hunter Rouse教授是爱荷华水利研究所 (Iowa Institute of Hydraulic Research,IIHR)的前任所长,是20世纪最著名的水利学者之一。他对水力学史颇有研究,曾在这方面发表了很多论文,并出版了两本权威著作。他给IIHR 留下了很多水力学方面的珍贵书籍,其倡导的对水力学和水利工程历史的研究在这里得到传承。也正是受他的影响,我对20世纪美国水力学历史的研究产生了浓厚的兴趣。

20世纪80年代中期,我分别给几位著名水利工程大师的家人写信,希望能收集一些资料并进行综合分析,结合我自己掌握的有关材料,撰写20世纪水力学的发展史。其中一封信寄给了Elizabeth Roboz Einstein博士,她是已故Hans Albert Einstein教授(我的同行和好友)的夫人,结果有意想不到的收获,在随后几年中她多次就此事给我来信。当时她也在收集资料准备为Hans Albert Einstein写传记,问我是否有兴趣看一看她已经完成的部分。我当然很感兴趣,这样我们就开始了长期的通信联系。今天,她的手稿终于完成并交付出版。

本书是Einstein夫人多年来收集、研读和整理有关资料的结晶。她在位于Berkeley山的家中完成了这本书,这是她和Hans Albert Einstein共有的家,屋里摆满了Hans Albert Einstein的书和有关的纪念物品,同时也有很多她自己在神经化学方面的专业书籍。在这样的环境中,她自然会回想起自己充满传奇的一生——尽管宗教信仰、性别及当时的社会环境造成了诸多障碍,她还是坚定地去求学;在希特勒入侵匈牙利前离开自己的国家来到美国,克服困难站稳脚跟并成为知名学者;后来遇到Hans Albert Einstein,两人步入幸福的婚姻。她自己的故事和观点,她对Hans Albert早年生活的理解与刻画,特别是她对两人共同生活的描述,都让本书充满魅力。正如书名所示,本书回顾了两个事业成功者的幸福生活:从素不相识到相依相守。

我希望把Einstein夫人的手稿正式出版,这是对水力学历史研究的一个贡献,也是对我逝去好友的一份纪念。手稿完成后,IIHR 负责后期的编辑和出版工作。在这期间爱荷华大学的很多人都提供了帮助……

……

最后我想说,本书的出版让我获益匪浅,收获远远超过付出。拜访Einstein夫人让我对Hans Albert Einstein有了更多的了解,也常常让我回想起和他在一起时的美好时光。他的贡献特别是在我所从事的河流工程领域内的贡献让人无比崇敬,他不愧为20世纪水力学研究领域内的巨人。

John F.Kennedy

Hunter Rouse Professor of Hydraulics and Institute Director

The University of Iowa,Iowa City

December 1990

(注:翻译时有所删减。)

第一章 简介

我和Hans Albert Einstein在1959年步入婚姻殿堂,一路携手走过,生活幸福美满。他于1973年与世长辞,本书是我对他的深切追忆和思念。实际上写这本书的想法在他去世前些年就有了。当时有几位作家正在撰写关于他父亲Albert Einstein的书,专程登门拜访他,以更多地了解Albert Einstein及他们父子之间的关系。谈起父亲时他的话题很多,而对于自己的事情却不大愿意提及。我曾半开玩笑地问他:“你自己写本自传如何?”他很认真地回答: “我没有这个打算。”于是我告诉他: “那就由我来写吧。”

而最终决定写这本书的时候,正是我一生中最艰难痛苦的时刻:远在异乡,在毫无征兆的情况下,Hans Albert Einstein不幸突发心脏病,4个星期后永远地离我而去。

本书的内容主要依据Hans Albert Einstein亲口告诉我的他从小到大的很多故事、他同事的回忆和叙述以及有关书籍对他的记载。我读了很多关于他父亲的书,并摘录了其中提及他的一些段落。有些书记录了Albert Einstein和朋友们 (如Besso,Solovine等)的通信往来,这是一个很有价值的信息来源。Besso是一名工程师,曾和Albert Einstein在专利局共事。他们两人友谊深厚,关系密切,连Albert Einstein家庭中出现的问题也能通过书信坦率讨论。Albert Einstein和Solovine的书信交往从1906 年开始一直持续到1955年。

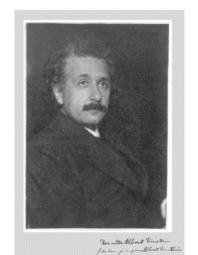

为了避免混淆,在上文中我一直用全名来区别爱因斯坦父子两人:Albert Einstein和Hans Albert Einstein。而在生活中熟悉的朋友们都称Hans Albert Einstein为Albert。他父亲曾把一幅照片送给他,上面的题字为:老爱因斯坦送给小爱因斯坦。

在本书中,我将回顾Hans Albert Einstein的一生,包括他和父母之间的独特关系,读者也将有机会了解Albert Einstein夫妇和他们的小儿子Eduard的一些个人生活逸事。我先简要介绍Hans Albert Einstein的学生时代以及他在美国的生活 (和我结婚之前),然后回顾在遇到他之前我自己的生活,最后详细追忆我们共同走过的岁月。

除了生活方面的故事外,我认为让读者了解一下Hans Albert Einstein在水力学、河流治理领域的学术成就也是非常重要的。为此,本书附录B 和附录C 分别收录了Hans Albert Einstein的两位学生Hsieh-Wen Shen和Walter Hans Graf撰写的短文。Hsieh-Wen Shen是美国加州大学(伯克利)的土木工程学教授,而Walter Hans Graf是瑞士洛桑工学院的水力学教授。

对Hans Albert Einstein学术成就的介绍将有助于回答一个经常被问及的问题:在其父亲的盛名影响下,Hans Albert Einstein如何在自己的领域内取得事业上的成功? 可以肯定,不论是在生活上还是在学术上,Hans Albert Einstein受父亲的影响都非常巨大。从Hans Albert Einstein讲给我的故事以及从Albert Einstein写给妻子和儿子的信件中,都能体会到Albert Einstein对儿子的深切的爱。本书从父子关系的视角出发来呈现Albert Einstein生活的点点滴滴,这点和很多传记截然不同。书中也将展示,父亲的盛名并未影响儿子的个性成长。可以这样回答上面提到的问题:父亲的盛名并没有对儿子走向成功产生不利影响。

本书附录A是前南斯拉夫物理学家Dord Krstic撰写的关于Hans Albert Einstein母亲Mileva Einstein-Maric的生平简介,主要介绍她婚前的岁月,其中特别提到她中学时代就对体操中的物理原理产生了浓厚兴趣。她很不一般,在上中学时,她自己要求和男生一起学习物理课程,得到了学校同意,她也成为当时的奥匈帝国第一个进入物理课堂和男生并肩学习的女孩子。后来,她和Albert Einstein在苏黎世一起学习物理。Krstic花费多年的时间收集关于Mileva早年生活的有关资料,他从档案馆或私人家中找到很多Mileva婚后写给朋友们的信件。和现有的Albert Einstein传记相比,这些信件从更独特的视角折射出Mileva的生活状态,为后人了解她及她与Albert Einstein的关系提供了珍贵的资料。

我和Mileva未曾谋面,但从Hans Albert Einstein那里我听到了她的很多故事,因此在情感上我觉得和她非常亲近。不过无论是我个人对她的了解还是Krstic的有关文章都无法回答这样一个问题:在学生时代(数学物理专业),她的聪明才智就表明她前途无量,而且她日日夜夜和Albert Einstein一起学习和工作,那为什么在Albert Einstein的所有著作中都没有提及她的贡献? 我并不是说两人的贡献是对等的,毫无疑问,像Albert Einstein这样的天才,许多重要的思想肯定是来自于他非凡的个人智慧,但Mileva 肯定起过重要的作用。也许在相关著作中不能署名这一点,连同婚姻不幸破裂、儿子病患等沉重打击一起,让她的生活濒临崩溃。

Hans Albert Einstein去世之后,我在家中的仙人掌丛中摆放了一幅Mileva的照片。这幅照片让我意识到自己的最后归宿。离婚使Mileva失去了丈夫,而病魔则夺走了我的所爱。亲爱的Hans Albert已经走了,我用花木来装点我周围的环境。绿叶红花,无不昭示着生命的延续。我为自己设定一个具体的目标:写一本书,追忆Hans Albert Einstein的一生。

第二章 童年时光及家庭背景

在瑞士伯尔尼克拉姆大街(Kramgasse)49号,有一座用石料建成的四层小楼,当年在专利局任专利审查员的Albert Einstein和妻子Mileva就住在这里。他们的儿子Hans Albert Einstein于1904年5月14日出生。可以肯定,这一年Albert Einstein一直在思考相对论的理论体系,相关的论文于次年发表,他也因此被公认为自牛顿以来最伟大的物理学家。这段时期的照片以及朋友们的回忆都表明在Hans Albert Einstein的童年时代,整个家庭是和睦幸福的。

由于Albert Einstein的工作不断变动,他们不得不经常搬家:从伯尔尼到苏黎世,再到布拉格,随后回到苏黎世,然后再到柏林。1910年Hans Albert Einstein六岁了,开始读小学(当时住在苏黎世),同年他的弟弟Eduard出生。

1911年Albert Einstein全家再次搬到布拉格,Hans Albert Einstein在一所德语学校读二年级。1年后,举家搬回苏黎世,Hans Albert Einstein继续接受学校教育。

没过多少年,Hans Albert和Eduard两人就表现出明显的差异:Hans Albert身体健康,而Eduard却经常患病。童年时代,Eduard表现出异常的天分,3岁时就能阅读书报,不到9岁就能阅读席勒、莎士比亚等作家的经典作品。他记忆力惊人,几乎是过目不忘。Albert Einstein对Eduard的早慧感到很吃惊,要求Mileva对Eduard 的阅读等学习活动进行限制。

瑞士伯尔尼Kramgasse 49号Hans Albert于1904年出生于此,目前为Einstein Haus博物馆

虽然历经搬迁,Hans Albert对童年的记忆仍非常清晰。布拉格大学物理学教授Zdenek Guth在给Hans Albert Einstein的信(1968 年1 月)中婉转提到,Albert Einstein在布拉格只待了很短的时间就选择离开,肯定是不喜欢这个城市。Hans Albert回复说自己的父亲非常喜欢布拉格,他之所以选择离开,是因为布拉格大学物理研究的重点是试验物理,而非他的兴趣所在——理论物理。

Hans Albert开始对水产生迷恋是在布拉格期间。据他回忆,在上学或放学回家途中,他走在Moldau河边,对河水流过水闸时产生的巨大冲击力感到非常惊奇。有时候他会逗留很久,回家晚了,焦急不安的母亲会因此责备他。他也记得当时家中使用的水有三种类型:河水用于洗衣和其他家务,泉水用来做饭,而桶装水用作饮用水。

Mileva、Albert Einstein和他们的大儿子Hans Albert Einstein (1904年)

Einstein全家在Novi Sad(摄于1907年或1908年)

在Hans Albert和Eduard还小的时候,如果Mileva要忙其他的事情,Albert就负责照看两个儿子,是个非常慈爱的父亲。据Hans Albert回忆,冬天到来的时候,父亲会在外面将柴劈好,连同煤炭一起装进小车运回家。

1914年4月,Albert Einstein全家搬到柏林,当时Hans Albert将近10岁了。几个月后,Mileva带孩子返回苏黎世。1919年Mileva和Albert Einstein离婚,之后孩子们随母亲生活。虽然说离婚后女方带孩子是通常的做法,但还是有人问Albert为什么他不把孩子留在自己身边。一种可能是Mileva不同意孩子离开自己,而更大的可能是Albert不想自己带孩子。他非常爱自己的儿子,但他希望将所有的精力都投入到物理研究中去。

Mileva和Albert Einstein共同生活了16年,一起进行物理研究工作,一起抚养两个孩子,最终却分道扬镳,各走一方。我们对他们到底了解多少呢? 对Albert Einstein的生活及他与Mileva的婚姻已经有很多介绍,但在这里我还是想简要地作一概述,以便让读者了解Hans Albert的一些家庭背景。

Albert Einstein

Albert Einstein于1879年3月14日出生于德国乌尔姆一个犹太家庭(父母的名字分别是Hermann和Pauline)。他一岁时随父母搬到慕尼黑,在那里一直生活到1894年。

Albert Einstein很小就能独立思考,并运用自己的分析判断指导行动。从当代作家的一些书中我们可以发现,Albert Einstein在童年时代就表现出非同一般的聪明才智和创造天分(有的书也持相反的观点)。 《Albert Einstein选集 (1)》的主编、波士顿大学John Stachel教授(物理学)在书中表明,Albert Einstein在解决技术问题、对音乐的理解和掌握等方面显示出非凡的才智和创新能力。

Albert Einstein上高中时就开始考虑很多问题,他不求助于学术权威,而是依靠自己去寻求答案,他这一风格贯穿终生。当然他也一直接受正规的学校教育。1896年他考入位于苏黎世的瑞士联邦工学院,并在这里和Mileva 相遇、相知、相恋 (瑞士联邦工学院在Albert Einstein就读时名字缩写为EPS,在1911年改为ETH,几十年后Hans Albert也将在这里学习)。

1900年7月Albert Einstein顺利完成在ETH 的最后考试,并取得毕业证书。他于1901年提交了内容为气体运动力学理论研究的博士论文,这篇论文被判定达不到博士学位的要求(当时ETH 还没有博士学位授予权,但其毕业生可以向苏黎世大学提交论文并取得博士学位),现在想想这一点非常滑稽,不知当时Albert Einstein是沮丧还是懊恼。他于1905年提交了第二篇博士论文并获得博士学位,论文的题目是《确定分子量纲的新方法》。

从1900年离开ETH 后,Albert Einstein接受了一些临时教职,先后在温特图尔、沙夫豪森等地做替班教师。他说自己非常喜欢教学工作,而且有时间继续深化博士论文的研究工作。1902年他到位于伯尔尼的专利局做专利审查员,当时的瑞士联邦法律并不要求对专利申请的新颖性进行审查,审查员的职责只限于修改专利申请中有关法律、技术及逻辑表达等文本方面的内容。Albert Einstein之所以被录用是因为他具有很好的逻辑修养。

尽管遭到父母的极力反对,Albert Einstein还是和心上人Mileva在1903年1月6日结了婚,婚后继续在专利局工作。1904 年大儿子Hans Albert 出生。1905 年是Albert Einstein超常创新思想集中爆发的一年,他完成了6篇学术论文,其中的5篇投稿至德国《物理年鉴》杂志,也正是这些论文使他获得了博士学位。在这些论文中,Albert Einstein第一次概述了狭义相对论,提供了原子确实存在的证明,并将统计物理应用于气体动力学的研究等。那篇关于光量子及电磁效应的论文为他获得1921年的诺贝尔奖奠定了基础(该奖于1922年颁发)。

瑞典科学院主任C.Aurivillius教授在写给Albert Einstein的信中 (1922年11月10日)提到,诺贝尔奖颁发给Einstein是对他在理论物理学领域作出的贡献的认可,其中最重要的成果是光电效应原理。许多科学工作者常常是在去世之后才得到学术界的认可,而Albert Einstein在很年轻时,其研究工作的重要意义就得到了广泛的承认。Abraham Pais曾对Albert Einstein在儿子出生后创造思想的集中爆发做过评论,称 “这是Albert Einstein天才的展现……我相信他儿子的降生或许是一个绝妙的体验”。

在伯尔尼期间,Albert Einstein认识了Maurice Solovine,当时Maurice Solovine还是大学学生,他对哲学和物理非常感兴趣,常到Albert Einstein那里去求教,两人一见如故。他们的友谊也就此开始,并一直保持书信往来,直到Albert Einstein去世。

在第一次会面时,Albert Einstein就建议Solovine不必再去听物理课程,有时间两人就一起讨论有关的重要著作。不久Konrad Habicht加入进来。3个年轻人,在物质上捉襟见肘,但聚会却充满生机和活力。他们自称为“奥林匹克科学院”,一起研读讨论Sophocles、Spinoza、Hume、Helmholtz、Ampere等大师的著作。在讨论结束之后,Albert Einstein会为大家演奏小提琴。讨论会一直持续到Solovine和Habicht离开伯尔尼,前后有3年的时间。

后来,Solovine回顾了他们相聚一起热烈讨论的那段日子,并把Albert Einstein写给他的信编辑成书。在书中,Solovine描述了Albert Einstein的道德观念和正义感。Albert Einstein后来曾回忆说,在伯尔尼的那些年是他一生中最多产的一段时光。

1909年Albert Einstein携全家从伯尔尼搬到苏黎世,到苏黎世大学任副教授。小儿子Eduard于次年7月28日出生。1911年Albert Einstein 接受了位于布拉格的卡尔·菲迪南德大学(Karl-Ferdinand University)教授职位,不过只在那里待了18个月。

Albert Einstein一家于1912年又返回苏黎世。在居里夫人和数学家Henri Poincare的推荐下,Albert Einstein得到了苏黎世大学的理论物理学教授职位。在接受这个职位的确认函中,Albert Einstein表达了对返回苏黎世的喜悦。

Einstein的照片

Albert Einstein在苏黎世工作了18个月,位于柏林的德国皇家物理研究所邀请他担任所长职务,并成为普鲁士科学院院士。这项新工作能够让Albert Einstein有机会投入尽可能多的时间到自己的研究中,故很有吸引力。

但是Mileva不愿意搬家。她不喜欢柏林,不想离开苏黎世,不想让孩子到处奔波。Hans Albert身心都很健康,但Eduard虽然智力发育超前,身体却很成问题。尽管不情愿,全家人还是在1914年4月搬到柏林。

在柏林期间,Albert Einstein的研究继续取得进展,在物理学界更加令人瞩目。他越来越专注于研究工作、与同事的交流及对学生的培养。Mileva感觉到自己备受冷落,非常孤独。于是,她带孩子于1914年7月返回苏黎世。经过5年的分居,Albert Einstein和Mileva在1919年正式结束了16年的婚姻。

从1914年以后,Albert Einstein和Hans Albert在一起的时间比以前少多了,但对儿子的成长仍然有不可忽视的影响。因此,了解Albert Einstein在1914年后的41年是有必要的。

和Mileva离婚4个月后,Albert Einstein于1919年6月2日再婚,娶的是自己的表妹Elsa Einstein Lowenthal。Elsa Einstein Lowenthal此前也经历过一次婚姻并育有两个女儿,Ilse和Margot。在Albert Einstein和Mileva刚离婚那段日子里,Elsa至少有两次前往照顾生病的Albert Einstein。Pais曾描述她 “温柔、热情、慈爱”。显然Elsa愿意自己全力持家,让Albert Einstein全心投入工作。

Albert Einstein的母亲于1920年在儿子的家中去世。1921年Albert Einstein第一次访问美国,为筹建中的以色列希伯来大学募集资金。1922年,即获得诺贝尔奖的那年,Albert Einstein和Elsa一起到日本观光访问。返程时途经巴勒斯坦,Albert Einstein被授予特拉维夫城的第一位荣誉市民。1923 年7 月,为了表示对诺贝尔奖的感谢,Albert Einstein在瑞典哥德堡作了一个有关相对论的报告。

10年后的1933年3月,纳粹劫掠了Albert Einstein位于卡普斯 (柏林附近)的家。不久之后,他来到苏黎世看望Mileva和Eduard。之前他曾来看望过他们几次,而这将是最后一次。1933年9月,Albert Einstein离开欧洲到了美国,从此再也没有回去过。

Albert Einstein 和妻子Elsa、秘书Helen Dukas(1928~1955年期间)以及主要合作者Walther Mayer于1933年10月到达普林斯顿。先是在图书馆区2号住了两年,然后搬到梅塞街112号,Albert Einstein一直住在这里直到去世,Elsa在1936年去世。1940年10月1日,Albert Einstein成为美国公民。

Albert Einstein一生写了很多信件,其中有4封和本书关系密切。第一封信最终不可逆转地改变了人类的历史进程。这封信写于1939年月2日,收信人是当时的美国总统罗斯福。Albert Einstein在信中指出了利用原子能的军事意义。Albert Einstein从年轻时起就是和平主义者,后来他也指出自己写这封信是一个错误。

Albert Einstein出生、成长在犹太人家庭,因为身为犹太人而遭纳粹迫害,他一直把自己看作是犹太大家庭的一员。Abraham Pais在书中是这样写的:“他属于犹太民族,把以色列当成自己的国家。我感觉Albert Einstein随着年龄的增长对自己犹太血统的认同越来越强烈,也许他从未找到一个地方让他有家的感觉,但是他的确找到了自己归属的精神家园。”

这样就不难理解Albert Einstein在1947年写了两封信,表达他对Raoul Wallenberg的深切情感。Raoul Wallenberg是一位勇敢的瑞典人,曾拯救过几千名匈牙利籍的犹太儿童(Raoul Wallenberg是瑞典的外交家,出身于瑞典金融首富之家。在第二次世界大战后期,通过制作假外交护照,在布达佩斯成功地解救了本会被送往纳粹集中营的成千上万犹太人。1945年他被苏联红军关押入狱,此后便失踪了。——译者注)。第一封信是当年11月写给Raoul Wallenberg的同父异母兄弟Guy von Dardel的,信中写道:“Raoul Wallenberg如果能获得诺贝尔和平奖实在是名至所归,我的这一看法你可以向任何人提及,我会为此感到高兴。”尽管有规定诺贝尔和平奖只颁发给在世的人,但1947年Raoul Wallenberg还是被象征性地提名为和平奖候选人。

为了寻找Raoul Wallenberg的下落,Albert Einstein于1947年11月17日写信给斯大林:“作为一个犹太老人,我恳请您竭尽全力寻找Raoul Wallenberg并将他送回瑞典,他是纳粹白色恐怖期间少有的英雄,完全出于内心的呼唤,不惜冒着生命危险,全力救助陷入困境的犹太人”。在Pais的书中我们可以读到关于这封信收到的回音:“……一位自称得到斯大林授权的苏联官员说,有关方面对Raoul Wallenberg展开了搜寻行动,但毫无结果”。

1952 年,Albert Einstein受邀出任以色列总统,他拒绝了。不过他在遗嘱里把自己所有的论文和信件都捐赠给以色列的希伯来大学。

最后一封署名的信是写给伯特兰·罗素的,时间是1955年4月11日。根据Pais书中记载,Albert Einstein在信中“同意签署一份声明,要求各国消除核武器”。7天之后,即1955年4月18日,Albert Einstein与世长辞,享年76岁。

Mileva Einstein-Maric(注:更多的介绍参见附录A由Dord Krstic撰写的文章)

我和Hans Albert在1971年拜访了Maric家位于Novi Sad的故居。Hans Albert在9岁时曾来过这里看望外祖父母。从屋里出来的人只知道我们是美国人,其中一个说:“这是爱因斯坦的房子。”政府并没有将这栋房子收归国有,而Hans Albert也从未宣称该房子是自己的财产。

Maric家族在Novi Sad的故居,建于1907年

21岁的Mileva(1896年)离开家乡前往瑞士读书

Mileva于1896 年离开家乡 (位于前南斯拉夫)前往瑞士求学。她当年21 岁,黑发明眸,美丽动人,上面的照片就显示了她的风采,这幅照片的原件就摆放在我的客厅里。1896 年,Albert Einstein 和Mileva 开始了在ETH 的学习生涯,Albert Einstein于1900年获得毕业证书,但Mileva两次参加最后的考试均告失败,所以最终也没能取得毕业证书。

根据Peter Michelmore的说法,Albert Einstein和Mileva因为个性不同而相互吸引,Hans Albert也认为有这个可能性。

Albert Einstein深爱着Mileva,在那段清贫的日子,Albert Einstein发表了最重要的一些论文,Mileva与他志同道合,相亲相伴。他们于1903年结婚,时年Mileva 28 岁,Albert Einstein 23 岁。Albert Einstein在当年1月写给朋友Michele Besso 的信中说: “我已经结婚了,和妻子生活幸福。她把一切都打理得井井有条,能做一手好菜,而且是个乐天派。”但很多人并不认为Mileva是个乐天派。

在关于Albert Einstein的书中,对Mileva个性的描述不一。Philipp Frank形容她 “和大多数塞族学生一样,能自由地思考,思想进步”;有些作者认为她即使是和好朋友也不容易沟通和交流。根据Frank的说法,Mileva非常沉默,不为外界所动,有时候会很严肃苛刻,不考虑别人的感受。对这一说法Hans Albert并不认同。Hans Albert觉得自己的母亲经历了太多的痛苦和不幸,而这一切在她身上都留下了很深的烙印。

在ETH 共同求学期间,如果Albert Einstein因故缺课,Mileva就会把自己的课堂笔记借给他。和Albert Einstein 相比,Mileva的组织性更强,常常为自己 (也为Albert Einstein)提前制定学习计划。

1914年Mileva和两个儿子(Eduard 4岁,Hans Albert 10岁)

尽管两人有时也有争执,但在ETH 的最后一年,他们深陷爱河。婚后的最初几年虽历经不断搬迁,生活却非常平和,研究工作也取得累累硕果。

1911年秋天,Mileva和Albert Einstein 一起参加了Solvay会议,见到了来自欧洲各地的知名科学家。Mileva看到同行们对Albert Einstein评价颇高,心里非常高兴。会议期间,Mileva认识了居里夫人,之后两人经常互访,成为知心好友。

Albert Einstein和Mileva的婚姻关系在他们住在布拉格期间开始恶化,时间大致是1911年3月到1912年的8月。这和Hans Albert的记忆相符,当时8岁的他开始感受到父母之间的紧张气氛。Hans Albert的8岁生日是在1912年的5月14日,几个月后全家就从布拉格搬到苏黎世。

Mileva在布拉格过得很不开心,而返回苏黎世之后,她的心情明显好转,家庭关系似乎也有所改善,但朋友们仍能感觉到她和Albert Einstein婚姻中出现的裂隙。Albert Einstein在工作上投入了太多的时间,和学生们关系密切。对于正在思考的物理学问题,他不再与妻子讨论,而开始转向与同事们讨论。这也许是他们日益疏远的一个原因。

Albert Einstein和Mileva在结婚前相识7年,结婚后一起生活了11年。现在仍无法解释为什么当初深爱的情感会逐渐冷淡、疏远,最终导致婚姻破裂。两人分居对Mileva日后的生活带来痛苦,她对此及随后的离婚一直无法释怀。Hans Albert曾跟我提到过,父母离婚对他母亲是一个很大的打击,很大程度上影响了她当时及日后的生活。

在访问苏黎世期间,我曾有机会和Anny Schoenenberg聊天。Anny 是瑞士人,是Mileva的好友,在Mileva去世前患病期间曾去探访过她。当时Mileva向Anny谈起了Albert Einstein,说他是自己一生一世都深爱的人。但当话题转到离婚的事情时,Mileva立即打住,坚决不再谈及。

父母离婚对Hans Albert也有深刻的影响。我曾看到过他谈及自己的母亲时禁不住会热泪盈眶。每次提到母亲的名字,看到他脸上显露出揪心痛苦的表情,我就不忍心再问下去。

根据Carl Seeling的说法,Albert Einstein和Mileva最初的不合其实在结婚前就有所显露。有一段时间Mileva心情忧郁,不修边幅,Albert Einstein就不再带她参加物理或数学会议了,这使Mileva非常伤心。Hans Albert跟我提过一封信,信中Albert Einstein用“像吉普赛人一样”这样的词句来描述Mileva的样子。这大概说的是结婚前Mileva心情忧郁那段时间的样子,不过我不能肯定。

可以大胆猜测一下两人离婚的原因。也许是Albert Einstein觉得家里的事情耗费了自己太多的时间。他在个人生活上非常超脱,物理学家Max Born的妻子Hedwig Born介绍说:“虽说Albert Einstein人很好,也爱与人交往,但他特别超脱,对身边环境中的人和物常常视而不见。”Albert Einstein在1930年也这样描述自己的个性: “我从未真正感觉自己归属于哪个国家或哪个朋友圈子,甚至也不觉得自己属于自己的家庭。对我而言,这些关系一直都很松散,而回归自我的愿望却越来越强烈。处于游离的状态有时会感到苦痛,但我并不后悔远离别人的关注和理解。可以肯定我因此会有所失,但同时我也将有所得:不受传统的羁绊,不受其他人意见或偏见的影响,自己思考的根基也就不会漂移。”

Albert Einstein对工作的投入远远超过了他对家庭的关注。不过后来Albert Einstein也说:平日的生活使我们认识到,人活着是为了周围的人,特别是那些我们的幸福和他们的微笑与幸福密切相关的人。

有BBC的记者到家里采访Hans Albert,我当时也在场。记者问Hans Albert为什么父母会分居,Hans Albert回答说: “我一直不大清楚他们分居到底是从什么时候开始的。”Hans Albert承认自己的母亲嫉妒心强: “我母亲是典型的塞族人,负面情绪强烈,一旦受到伤害,永远不会原谅别人。当父亲心情高兴的时候,她也常常情绪低落。”但父亲从来没有认为母亲是导致两人分手的原因。1914年母亲带我和Eduard从柏林回苏黎世时,父亲到车站送别,当他自己孤身回去的时候,情不自禁地流下了眼泪。父亲对我和Eduard的爱一直没变,这一点可以从他写给母亲和我们兄弟两人的信件中看出来。

Albert Einstein也经常去苏黎世探望家人,但他再婚后,情况就不太妙了。他告诉Mileva和孩子自己再婚的消息时,Mileva一言不发,而Hans Albert则感到非常生气。

年长一些后的Mileva(附有她的亲笔签名,年代不详)

后来,Hans Albert对父亲的情感发生了变化,是Mileva促使他们父子重新走近,这一点非常难得。Mileva表现得很大度,尤其是考虑到离婚对她造成的伤害。她允许孩子去柏林探望Albert Einstein,但她自己从未在Albert Einstein家里住过。而当Albert Einstein 到苏黎世时,就住在Mileva那里。这在当时可以算是有点惊世骇俗吧。

Mileva带两个孩子在苏黎世如何应付生活呢? Mileva没有从ETH 获得毕业证书,这点在她离婚后成为一个很严峻的问题。我没有什么证据表明她重新开始自己感兴趣的物理研究。尽管接受了多年的教育,但她却无法在自己的领域内找到工作。离婚前,Albert Einstein将自己每年1.3万马克收入的一部分 (7000 马克)寄给Mileva。离婚时,Albert Einstein答应供养家庭,并把所有的诺贝尔奖金交给Mileva。最终Mileva得到了大约3.2万美元(1923年币值),用这笔钱买了一栋房子。根据有些报道,Mileva教过乐理、钢琴课。Clark认为Mileva最值得同情,这其中一方面的原因是Eduard 健康状况的恶化。Pais在书中写到:“在她人生中经历的种种困难中,儿子Eduard糟糕的健康状况是一个特别沉重的负担。”

Clark也认为,Mileva的生活被Albert Einstein的光环完全淹没了,这一点也值得同情。我并不赞成Clark的这一看法。其实生活在Albert Einstein的光环下对Mileva并不是什么问题,她知道Albert Einstein的才智远远高于自己。早在1905年Albert Einstein发表论文之前,Mileva就意识到这些成果会让Albert Einstein闻名于世界。

Albert Einstein和Mileva保持了长久的联系,这一点从Albert Einstein离婚后给Mileva写的很多信件中可以明显看出来。有理由相信Albert Einstein一直爱着Mileva,否则我们无法理解他于1919年在一封信的末尾说过的要Mileva和自己离婚的一句话:“你会知道,我将用我自己的方式,永远对你忠心耿耿。”

Eduard Einstein

童年时代Eduard聪慧早熟,但经常生病。很明显他从几岁时就饱受耳部疼痛和重度头疼的困扰。病症一直不曾好转,身体状况也一直欠佳。到11岁时,情况更加严重了。疼痛不仅扩展至整个头部,程度也不断加重。身体上的病患预示着他精神健康也将出现问题。

Hans Albert形容Eduard小时候非常敏感、多虑、欠缺耐心。在很小的时候,Eduard就如饥似渴地阅读,过目不忘——他能一字不差地复述读过的大段文章。但这种超人的能力也存在问题,Hans Albert曾告诉我,Eduard虽擅长记忆和背诵,但对于自己读过甚至背过的东西,他并没有(也许是不能)加入自己的思考和个人看法。

Eduard记忆力惊人,这和一般的聪明孩子也不同。Eduard通过大量阅读 (他喜欢阅读),充分展示自己的记忆力以便让父亲注意到自己。Hans Albert认为,Eduard在情感上并不轻松,总觉得自己无论如何也达不到自己父亲那样的成就,而这也导致了他持续的挫败感。

Albert Einstein和Mileva分居时Eduard才4岁。几年后Albert Einstein在科学界名声鹊起,不久之后在全世界范围内也享有盛名。面对父亲在自己日常生活世界中的离去,任何孩子都可能会尽力做一些事情,以挽回那份他认为已经失去的爱。实际很多孩子就是这么做的。Eduard效仿父亲的才智,竭力通过阅读和背诵书籍来取悦父亲,希望父亲给自己更多的关注和爱,这一点很容易理解。

但Eduard慢慢地变得对父亲充满敌意。这个转变以及他强烈的情感也许是他精神疾病的早期迹象。儿子对自己从挚爱到厌恶的转变让Albert Einstein非常不解,也让Hans Albert感到奇怪。Mileva受此影响最大,她目睹自己的儿子发生这些令人揪心的变化却又无能为力,心里非常痛苦。

Albert Einstein的一个朋友曾向Hans Albert提到过,Eduard 12岁时有些方面已经表现得不大正常了。此后,Eduard变得非常抑郁。在病情特别严重的一段日子里,Mileva写信给Albert Einstein寻求帮助。Eduard对父亲心生怨意,他很生气写信指责父亲抛弃了自己,并说自己现在很怨恨他。Albert Einstein收到信后立即回到苏黎世,试图缓和父子之间的关系,但收效甚微。不久之后,Eduard的精神疾病就发作了。

通过Hans Albert我了解到,Eduard患病后,Albert Einstein曾带他遍寻专家诊治,包括瑞士本地及远在维也纳的专家,比如Freud,但都没有什么效果。Eduard读过大量医学和心理学著作,Hans Albert认为这会让医生在对症治疗时碰到困惑或是困难。比如,Eduard能够很好地回答医生提出的问题,其回答让医生要么相信他根本没什么病,要么觉得他不可理喻。Clark在书中提到Eduard懂得甚至比医生还要多。

由于Eduard没有什么暴力倾向,Mileva就尽量让他待在家里。但一年以后,就不得不把他送到专业的护理机构,于是在1932 年,22 岁的Eduard被送进了位于苏黎世的Burgholzli疗养院,Albert Einstein担负了有关的护理费用并一直负责支付Eduard以后的生活费用,在订立遗嘱中为照顾Eduard留下一笔钱。

Albert Einstein自1933年移民美国后从未回过欧洲。在离开欧洲前不久,他去Burgholzli疗养院探视了Eduard,这也是父子两人最后一次见面。我知道Albert Einstein给Eduard的最后一封信写于1944 年。对上述情况可以作不同的解读,但需要强调的是,Albert Einstein一直保证让Eduard衣食无忧而且能得到专业护理。

在普林斯顿安顿下不久,Albert Einstein写信给Besso,信中说他已经邀请Eduard来年访美,但Eduard未能成行。Mileva在身体情况允许时常常把Eduard接回家,试图自己照顾他,但Eduard的病情严重,不得不一次又一次地被送回疗养院。Eduard偶尔也会离开疗养院到另外一个私人住所待一段时间。我听Hans Albert讲,有一次Eduard曾待在一个牧师家里,和牧师的家人在一起,但时间不长。在这期间,有一天Eduard出去散步,结果迷路了,自己无法返回牧师的家。出这事儿以后,不知是出于Eduard自己的意愿,还是牧师或其家人的想法,还是医生的决定,Eduard离开牧师家返回疗养院。1965年他在疗养院病逝。

面对弟弟遭遇的不幸,Hans Albert也很伤痛。他曾很详细地和我谈论Eduard的事情。有一天我们两人正谈论神经学,当我提到在旧金山正在使用电击疗法时,Hans Albert几乎要跳了起来:“什么电击疗法,我弟弟就是被这鬼东西毁掉的!”

Eduard对音乐很感兴趣,喜欢弹钢琴,迷恋读书。Burgholzli疗养院有个大花园,Eduard每天都在花园逗留很长时间,或散步,或闲坐,或读书。

Mileva在Eduard住进疗养院后非常伤感,因为她明白自己实际上已经永远失去了这个儿子。这也加重了她在随后几年里的抑郁症。弟弟的遭遇也使Hans Albert倍感伤痛,还好他能够坚强地继续自己的学业和生活。

我和Hans Albert每次去欧洲时都到苏黎世的Burgholzli疗养院探望Eduard,我们三人在花园里散步或坐下聊天。我讲英语,Eduard的英语很流利,说话平静简洁。疗养院的工作人员介绍说,Eduard常常为其他病友演奏钢琴,而且总是选择经典曲目。

1964年Eduard患中风后就不得不坐轮椅了。有一次我们去看他,我推着他在花园里边走边聊天,而Hans Albert忍不住眼泪只好背过身去。在走回轿车准备离开时,Hans Albert伤心地说:“Eduard这辈子真是不幸。”尽管Hans Albert的声音很轻,我能听出他的伤感和无奈。

人们尽可猜测为什么兄弟两个人一个身心健康、卓有成就,而另一个却出了精神问题。Eduard的问题很小就开始了,也许有很多因素使问题加重,比如父母分居、离异给他带来的伤害,比如父亲年纪轻轻就取得了巨大成功给他造成的心理压力,体质欠佳以及接受电击治疗造成的副作用等。Hans Albert虽然比Eduard大6岁,但不可避免地要受到弟弟不幸命运的影响,而且母亲患有抑郁症,身体状况也不好。

尽管如此,Hans Albert还是经历了近乎完美的一生:他是一个合格的丈夫,合格的父亲;是杰出的水利工程师、教育家和科学家;也是一个出色的航海家和音乐家。他在专业领域内作出了巨大的贡献,同时也为身边的人带来了幸福和欢乐。

第三章 Hans Albert Einstein在1914~1958年的生活

Hans Albert在父母分居后和弟弟一起随母亲住在苏黎世,显然这对于一个正在成长的孩子是很不利的。弟弟Eduard经常生病,母亲因为分居感到很痛苦,有时候会发脾气。当时Hans Albert刚10岁,刚开始时他对父亲感到很生气,但慢慢地也就平和了。随着时间的推移,他对父亲也像对母亲那样充满同样的爱。应该说,Hans Albert对父母分居后在苏黎世的生活适应得很好。

Mileva全身心地照顾两个孩子,尽力为他们提供一个温暖的家庭环境。她要两个儿子随自己生活,但也同意孩子们偶尔去看望Albert Einstein。

在Albert Einstein写给Michele Besso的大量书信中,我们可以发现Albert Einstein非常关爱Hans Albert,他常常昵称自己的儿子为爱尔伯琛、爱尔伯利、或Bujo。同时这些信件表明Albert Einstein也担心自己和妻子分居会对Hans Albert造成负面影响。他1916年8月24日写信给Besso,说自己给Hans Albert写了信却没有回音,原文是这样写的:“我相信现在Hans Albert对我的态度冷至冰点。设想如果我处在他的位置,面对如此困难的环境,我肯定也会有同样的反应。”

在给Besso的另一封信中(1920年7月26日),Albert Einstein写道:“Hans Albert给我带来了很多的快乐,作为父亲,这一点对我非常重要。”不论什么时候,每当谈起孩子的前途,Albert Einstein总是很坦率地承认,自己儿子心灵深处的伤痛永远也挥之不去。他对分居给孩子造成的伤害非常清楚。

每当收到Hans Albert的来信时,Albert Einstein都异常高兴。他1917年4月29日写信给Besso时说:“尽管环境不太好,在外人看来甚至有些残酷,但我儿子的生活却充满欢乐。”1924年1月5日Albert Einstein在信中骄傲地告诉Besso:“我儿子已经成为一个刻苦、稳健的小伙子。Grossman曾写信告诉我,他在考试中名列第一。他发展全面,成熟、优雅、稳重。”在另一封信中,Albert Einstein骄傲地说Hans Albert选听了自己在大学里讲授的一门课程。

应该强调的是,Hans Albert非常了解父亲的非凡才智。虽然没有别的女人介入Albert Einstein的生活,Hans Albert仍觉得自己父亲离开母亲是出于自私。

Albert Einstein曾告诉妹妹Maja说Eduard发育得很快,比自己和Hans Albert都高了;Eduard就像书虫一样酷爱读书,会写诗,能弹奏巴赫的名曲,天资聪颖,但条理性不强。而Hans Albert很聪明,做事有效率,有条理,负责任,和他弟弟一样,也有音乐天分。

1914年在柏林读书时,Hans Albert对学校不大满意,曾抱怨什么东西都要逐字逐句死记硬背。和Albert Einstein当年的感觉一样,Hans Albert认为德国的教育模式基本上是让学生机械记忆,而不是开发其独立思维的能力。当离开柏林回到苏黎世时,正好可以换一种教育模式,对此Hans Albert很高兴。在中学时代Hans Albert结交了很多的朋友,其中一些终生都保持联络。即使是移居美国之后,只要有同学聚会,Hans Albert都会赶回瑞士。1972年是他们中学毕业50周年,他参加了同学聚会,这也是最后一次。

Hans Albert的同学Felix Weber后来出任瑞士副首相,据他回忆,Hans Albert在数学和物理方面表现非常突出:“我们都很崇拜他,不管作业多难,他都能轻松完成,而花费的时间连别人的一半都不到。”

由于Hans Albert个性平和,矜持含蓄,同学们都叫他 “小石头”。大家都喜欢把自己的作业和他的答案比较。有一次,一个同学干脆全盘抄袭了Hans Albert的演算过程。因为这个同学平时数学并不怎么出色,所以当老师看到他给出的正确答案时很吃惊,就让他到黑板上重新演算,结果可想而知。老师问他当初是如何完成作业的,这个同学回答说:“这个,我是和Hans Albert合作完成的。”全班同学都笑了。

在一次聚会中,Felix Weber写了一首小诗来描述他的同窗好友Hans Albert:

你是一个奇迹,

少有的数学天才;

没有人感到惊讶,

你是如此冷静平和;

笑意写在脸上,

你是这样泰然自若。

在中欧,中学毕业生需要参加毕业会考,通过者取得毕业证书,可以直接进入大学学习。Hans Albert于1922通过了毕业会考,顺利完成了中学学业。

在ETH 的生活

1922年,Hans Albert进入ETH 学习。在读大学期间的前几年,他住在家里,和母亲、弟弟在一起,地址为Gloriastrasse 59号。沿街走不远的地方就是后来水力学实验室所在地,Hans Albert就是在这里获得博士学位的。

我收到许多和Hans Albert同期在ETH 学习的朋友写来的信。其中一位朋友的名字叫Walter Gagg,他在来信中提到,中学毕业后他们同班有四个同学进入ETH 学习,而当时工程师就业的前景并不乐观。但 “我们所有的人从来没有后悔选择学习工程学”(1975年3月20日的信件)。

Hans Albert是一个忠实的朋友。他和Walter Gagg一起求学,考试之前相互提问来检验对学习内容的掌握情况。有一次在假期期间,他们两人一起到意大利旅游,考察了Genoa港口,参观了Bologna-Firenze高速列车。Gagg在信中说:“这些参观考察让我们注意到自己所将要从事职业的工程实际问题,也使我们确信,除了书本上的理论知识,针对具体问题的实际应用也非常重要。Hans Albert在学生时代,他父亲就因相对论闻名世界,但这并没有影响Hans Albert和好朋友之间的关系。”

苏黎世Gloriastrasse大街59号(Hans Albert中学及在ETH 的前两年与母亲、弟弟住在这里)

在ETH 学习期间,Hans Albert总是很愿意帮助别的同学。他的同学Elsy Glaser-Stierli在1975年2月24日给我写信时提到了这一点,也讲了一些别的事情。当时她的未婚夫一方面要完成在ETH 学业,同时还要接受军事训练,因时间冲突造成缺课时,Hans Albert总是把课堂笔记借给他。同学们觉得Hans Albert的书写很好玩,字儿特小,他终生都习惯写小字 (有一次我抄写他一页演讲稿足足用了3页纸)。Marcel Fonerod和Hans Albert同在ETH 学习土木工程4年,他后来移居纽约。据他回忆,Hans Albert是一个安静平和的人,也有点沉闷,聚会时喜欢两人面对面交流。Hans Albert对参加各种俱乐部并不积极,这其中的一个原因大概是别人对他的父亲非常好奇,而这正是Hans Albert不愿谈及的。在相对轻松的场合,Hans Albert 谈到父亲时就随意一些。

George Polya是著名数学家,在ETH 执教26年,曾任Hans Albert博士论文委员会委员。他和Hans Albert成为好友,两人的友谊持续终生。Polya在ETH 和Stanford两边都教课,我在Stanford的时候曾见过他。和Hans Albert结婚后,我们两人曾多次到Palo Alto去拜访Polya和他的夫人Stella。Polya于94岁去世,在他去世前一年半,我去看过两位老人。他讲了很多Hans Albert的逸闻趣事,回忆了他与Hans Albert的一次交谈,当时Hans Albert在ETH 攻读博士学位,针对论文中有关理论方面的问题前去向他请教。据Polya讲,Hans Albert很快掌握了概率论,他提出的有关原理清晰简洁,和实验结果吻合得很好。

Hans Albert 在1927 年取得土木工程学位,并于同年和Frieda Knecht结婚 (Frieda Knecht的家人都以Friedl来称呼她)。他们的婚姻幸福,子女聪慧。

从1927~1931 年,Hans Albert 在Dortmund钢铁公司任职,该公司位于德国Ruhr谷地的多 特 蒙 德 (Dortmund)。 通 过 和C.Eiserman的书信来往我了解到,在这期间,Hans Albert常常负责规模大、难度高的项目,比如Rheinbrucke Wessel项目设计的静态计算。根据Thyssen 工程公司Toteberg博士的报告 (该公司也位于多特蒙德),Hans Albert曾接受了一项任务,需要完成一座桥梁的静力分析,他仅仅用了一星期的时间就完成了分析计算,结果近乎完美。他参与设计的这座桥梁后来毁于战争。

苏黎世ETH 的水力学实验室Hans Albert于1931~1936年期间在此工作并取得博士学位

Hans Albert于1931年返回苏黎世,在ETH 的水力学实验室担任研究助理。在此期间,他和当时的实验室主任E.Meyer-Peter教授合作完成了多项研究课题。他博士论文的题目是 《概率论在泥沙输移研究中的应用》。Meyer-Peter和Polya是论文评阅人。Hans Albert于1936年3月通过了有关考核并获得博士学位。

获得博士学位后Hans Albert继续留在ETH 工作。1937年他向实验室主任申请休假几个月,希望去普林斯顿看望自己的父亲。申请得到批准后,他启程前往美国。

移居美国

Hans Albert乘坐荷兰至美国航线的Veendam 号客轮,于1937年10月12日抵达美国新泽西的Hoboken港,Albert Einstein亲自到码头迎接。当时有很多新闻记者前来跟踪报道,虽有些不情愿,父子两人还是同意记者拍照,但记者的采访要求被Albert Einstein拒绝了,他说:“私人生活毕竟就是私人生活。”

1938年Hans Albert辞去在瑞士的工作,和家人一起移居美国。Albert Einstein为儿子全家跨越大西洋的搬迁提供了经济支持。Hans Albert到美国后先是在农业部水保局工作,地点位于南卡州的Greenville,工作的具体内容是和水土保持相关的水力学研究。

时年35岁的Hans Albert(1939年)

1938年,Hans Albert和Frieda年仅6岁的儿子Klaus患病不幸夭折(不清楚病因是否是白喉),这是一次巨大的打击。从照片能看出,Klaus长相俊美。痛失爱子,若干年后都无法让人释怀。Hans Albert告诉我,Klaus是个非常可爱的孩子。Klaus的雕像放在我们的卧室里,一直至今。Hans Albert 常常谈起他。

Albert Einstein在得知孙子去世的消息后,给Hans Albert和Frieda写了一封信 (1939年1月7日),信中说:“你们遭遇到了为人父母可能遭遇到的最大伤痛。据我观察,Klaus本来正在成长为一个发展全面、充满自信的人,拥有健康积极的人生观。虽然和他接触的时间不长,我却感觉和他是如此亲近,好像他一直在我身边长大”。

1943年Hans Albert成为美国公民,同年他来到加州理工学院 (California Institute of Technology)工作,和V.A Vanoni及Robert T.Knapp进行合作研究。他继续保持和水保局的联系。一两年后,Hans Albert考虑离开这里转到工业界工作,并就这一想法和父亲商量。Albert Einstein鼓励他继续目前的工作,指出水土保持的研究刚刚起步,而Hans Albert在ETH 的学习经历使他特别适合干这一行。Hans Albert 听从了父亲的建议。

1937年10月Albert Einstein在新泽西Hoboken港口码头迎接儿子(纽约时报图片)

1947年,在Joseph Johnson教授的劝说下,Hans Albert来到加州大学(伯克利)工学院力学工程系任副教授。在Berkeley期间,Hans Albert和Frieda过得很愉快,他们一起去航海,参加音乐会,观看戏剧,出席教工的有关活动等。Frieda 不是犹太人,但她加入了Hadassah (由Henrietta Szold在1912 年创立的犹太妇女慈善机构,其目标为实施公费医疗、改善教育、开展犹太复国主义运动、促进世界和平——译者注)。她还加入了大学的剧社,Hans Albert自己对戏剧并不热衷,但他开车送Frieda去排练,并等她一直到排练结束。

我知道Hans Albert深爱着Frieda。有一次我和他在Oregon州开车经过一个商店时,他告诉我当年曾经和Frieda经过这里,说这些时,他眼睛都湿润了。

Frieda当时开始着手准备写一本书,书的内容主要是依据Albert在1914年后与Mileva分居后写给她和两个儿子的信件。这本书因为版权问题发生了一些争议。由于Albert写信时很少注明日期,Frieda首先得把这些信件按日期排序,然后选择部分信件收入书中,并为每一封入选的信件写一个序言。这样一来,Frieda实际上成了这些信件顺序的确定人,成了Albert对Mileva和两个儿子情感状况的解释人。

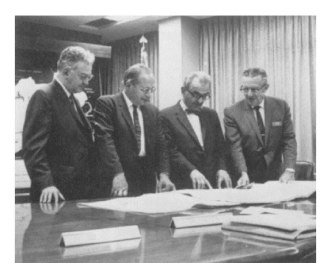

讨论Arkansas River航道工程项目(左起:Donald C.Bondurant,Hans Albert Einstein,Vito Vanoni,E.P.Rutt)

Hans Albert在位于以色列海法Technion Albert Einstein物理研究所演讲 (1958年)

Frieda把初稿交至位于苏黎世的Origo Verlag出版社。然而在1958年,Otto Nathan、Helen Dukas、Margot Einstein三人诉诸法院,阻止该书的公开出版发行。Margot Einstein是Albert Einstein的继女,Nathan是经济学家,是Albert Einstein的多年好友,也是其财产的执行人。Dukas从1928年起担任Albert Einstein的秘书直到Albert Einstein去世。

Frieda和Hans Albert的律师指出,书稿中仅包含对家庭生活的琐记。而控方律师则认为该书稿有可能成为文学作品,因此应该被视为Albert Einstein的财产。案件由苏黎世高等法院民事厅判决,判决结果支持了Otto Nathan等的主张,不过该书最后还是出版了。

在1958年10月的一个晚上,Frieda在Berkeley 参加一场音乐会时心脏病发作,不幸去世。在场的Hans Albert当时都惊呆了,虽然他知道Frieda心脏有一些问题,但没有想到Frieda会这么快离他而去。

父与子

Einstein父子两人个性相同,志趣相投。在Hans Albert 50岁生日来临之际,Albert Einstein于1954年5月11日给儿子写了一封信,信中写道:“非常欣慰我的儿子继承了我的品格……我们两人都愿意独立开展研究,而不愿意做繁琐的文献检索。应该承认这种态度比较负面,但对我们这样的人来讲却是身不由己。自从你毕业后一贯努力工作,成绩斐然。你应该感到满足,生活充满意义。继续努力,并保持你的幽默感。”

照片也显示出父子两人在外形上的相像。朋友们认为在其他方面两人也很像。比如,仅仅根据字体很难分辨出是谁写的信件 (他们在信中的签名都是Albert)。

Einstein父子1927年在柏林时的照片

Albert曾和普林斯顿的朋友Alice Kahler讲,他和儿子都喜欢拼图。据Alice回忆:

Albert Einstein 为数不多的爱好之一是拼图,他从世界各地收集了很多非常有挑战性的拼图。有一次我到Saranac Lake出差,给他买了一个产自中国的拼图,非常复杂,但他只用了3分钟就拼好了。他对空间有独特的感觉。我问他究竟是怎么完成的。他回答说:“这非常简单,瞧,我给你示范一下。”他把拼图打乱,几乎不费什么时间就重新拼好了。他儿子来访时,Albert Einstein 非常高兴,儿子继承了这方面的天赋,他曾评价说:“他(Hans Albert)表现出众,和我一模一样。”

Hans Albert和父亲一样,也常常着迷于玩中国的拼图。

据Geore Polya回忆,有一天,Albert Einstein参加了一个聚会,举办这个聚会是为了向Einstein表示敬意,同时也是为了纪念Hans Albert 8岁时经历的一次事故。Hans Albert走到父亲面前说:“爸爸,我们两人都很孤独,没人能看懂或听懂我们,现在你可以坦率地回答我一个问题:相对论到底是不是唬人的?”Albert Einstein见儿子具有如此的独立思考精神,非常开心。

Albert Einstein喜欢穿便装,不喜欢正式的礼服。在普林斯顿时他经常身着毛衫和宽松裤。Hans Albert虽不至于如此,但也不喜欢穿正装。记得有一次,我让他买两件正装以便去中国访问时穿。尽管我劝说的口气已经不是很温和了,他还是不肯照办。最后不得已买了,还埋怨说:“这太奢侈了。”

在谈到Albert Einstein生活的节俭时,Hans Albert曾引用了父亲说过的这样一句话:“我需要什么? 床、桌椅、纸和笔、一部手稿、还有重要的小提琴,这已足矣,其他的都可抛弃。”

父子两人都酷爱音乐。Albert Einstein擅长小提琴,而Hans Albert擅长钢琴,两人演奏时都很放松惬意。Hans Albert还非常喜欢去听音乐会或在家里欣赏唱片。1972年我应邀观看了Paul Dessau的戏剧《爱因斯坦》,如果Hans Albert当时健在的话,他一定会前往欣赏。

Hans Albert和他父亲一样热爱航海。Albert Einstein曾在信中说希望抽时间去购买一艘帆船,1922年他终于得到了一艘单帆船。他在1930年给Eduard写信时说,这艘帆船每天都给他带来无穷的乐趣。看到自己14岁的儿子Hans Albert自己动手建造了一艘小型帆船,他非常高兴。有一次Hans Albert到Caputh探望父亲,他们两人一起去航海。显然当时Albert Einstein 还在费心思考统一场论,在航行过程中,他不停地思考并和Hans Albert谈论。他越来越沉迷于这方面的讨论直到Hans Albert打断了他:“你说的东西很有趣,但主帆的绳索在你手里,你斜靠在舵柄上,若致使帆船搁浅,我们就危险了!”

父子两人对指导的研究生都非常关心,喜欢和研究生探讨学术问题。前面已经提过,这一点可能是导致Albert Einstein与Meliva疏远的一个因素。但对Hans Albert而言,他和研究生关系密切友谊深厚,并没有影响到我和他的夫妻关系。相反,每当有学生到家里来和Hans Albert讨论研究工作时,我都感到非常高兴。

Hans Albert喜欢大自然,他相信这一点是遗传自父亲。但有一点Hans Albert和他父亲不同:Albert Einstein在思考物理问题时常常忘记身边的一切,而Hans Albert不管在什么情况下都不会忘记身边的世界。

Albert Einstein对以色列非常关注,而Hans Albert对以色列的政治问题没有任何介入。当然Hans Albert曾访问过以色列,并在Technion做过演讲,对以色列的学术机构也很热心。我曾给他看一些希伯来大学和Weizmann研究所的科学著作,他很感兴趣。

父子两人都具有幽默感,都喜欢开怀大笑,这一点熟悉他们的人常常提起。有一次Albert Einstein医学院院长送给Hans Albert一件运动衫,上面饰有 “E=mc2”字样。Hans Albert接过运动衫后,说:“我担心这件运动衫尺寸太小。”

Donald Bondurant是美国陆军工程师团驻Omaha地区的工程师。他曾给我讲过一个有趣的小故事。有一次,Hans Albert给他家里打电话,他5岁的女儿接电话,把Hans Albert误认为是Frankenstein,当父母回来后,她汇报说Frankenstein曾打来电话。从此以后,每当Hans Albert给Bondurant家打电话总是自报家门:“我是Frankenstein。”

对于Hans Albert在ETH 选择什么专业,父子两人曾有过书信交流。Hans Albert在选择职业时也曾征询父亲的意见。他乐意和父亲探讨技术问题。他曾告诉我说:“我父亲是理论家,我选择学习工程他刚开始时有些失望,但后来我在自己的专业上有所成就,我父亲印象深刻,说我当初的选择是对的。”

父子两人都非常赞赏日本这个国家,都去日本访问过,两人访问日本的时间间隔跨越40多年。Albert Einstein访问日本是在1922年,Hans Albert和我去日本则是在20世纪60年代。日本国防研究院的Takabeya教授是著名的结构工程专家,他在1981年曾和我提到,他父亲1922年坐船到欧洲做研究。Albert Einstein刚好结束在日本的访问,乘坐同一艘船返回欧洲。据Takabeya讲,他的父亲和Albert Einstein两人在航行期间进行过多次探讨。后来Takabeya的父亲收到了Albert Einstein 的信,并把这封信仔细珍藏。1981年我应日本国防研究院的院长Kunigasu Tsuchida先生的邀请访问日本,为工程图书馆内Hans Albert馆区的成立剪彩。Hans Albert馆区是按Shigemura教授的要求设立的(Shigemura在Hans Albert的指导下获得博士学位)。在这次访问期间,Takabeya曾将父亲收到的那封信拿到国防研究院给我看。

在日本访问期间,我曾听说好几个关于Albert Einstein的有趣的故事。Ippei Okamoto是一个艺术家、作家,在1922年Albert Einstein访日期间两人建立了友谊,之后Okamoto追随Albert Einstein到过很多地方,画了很多Albert Einstein 的漫画,让Albert Einstein很开心。这其中的很多作品后来在 《美国物理学杂志》 (American Journal of Physics)上发表,Okamoto还记述了Albert Einstein的过度礼节以及对日本的风俗不甚了解。比如,在宾馆里他会向每一个职员深鞠躬。很多日本男人觉得Albert Einstein的长发很有魅力,有些人甚至到理发馆要求理发师修剪成同样的发型。根据Okamoto的记载,Albert Einstein喜爱在乡下散步。有一次Albert Einstein在Lake Chuzenji爬山,他面向天空感慨地说,在这种地方他可以完全忘记相对论,可以完全地放松。Albert Einstein到Kyoto参观时,为表示欢迎,Chion-in庙特意敲响庙里的大钟。

生活在Albert Einstein的身影之后?

能把杰出的工程师Hans Albert Einstein和天才的Albert Einstein进行对比吗? Hans Albert在自己的专业领域声名卓著,身上具有很多优秀品质。虽然青少年时代经历过一些困难,但他能够很好地调整。生活在父亲的光环下,Hans Albert是否会心生怨艾? 父亲的才智是否阻滞了儿子的成长? Konrad Akert是苏黎世大学的教授,在专业方面我们彼此很了解,他曾说过:“Hans Albert非同一般,许多天才父母的孩子由于自感不如父母而倍受煎熬,而Hans Albert却不同,他心态完全放松,并为自己取得的成就感到自豪。他是我见到的最心平气和的人。”

Hans Albert曾说过,他的职业和父亲的领域差别极大,因此几乎不受父亲巨大成就的影响。他曾这样对匈牙利记者Bela Kornitzer说:“即便是在潜意识里,我也从来没有认为自己能够取得父亲那样的辉煌成就。”有一次,一个学生问Hans Albert为什么不跟随父亲的脚步学习和研究物理,Hans Albert回答说:“如果已经有人把海滩上的美丽贝壳都拣完了,你最好去另外一个海滩。”

Albert Einstein的半身塑像陈列在加州大学,当记者Kornitzer请Hans Albert站在Albert Einstein的塑像边拍照时,Hans Albert虽然同意了,但却很不情愿。他经常接到采访要求,大都是以没有时间为由婉言拒绝,只有少数情况下他才同意接受采访。

Hans Albert站在父亲的头像前(1952年拍摄于加州大学图书馆,Hans Albert时年48岁)

J.Tallmer是报业人士,他于1963年采访了Hans Albert,并写了一篇介绍文章发表在《纽约邮报》上。当J.Tallmer问及如何分配在大学里的工作时间时,Hans Albert回答说40%用来教学,60%进行科研,外面的工作占10%,杂务用掉20%,总共130%。J.Tallmer对Hans Albert喜欢学生这一点印象深刻,在文章中有所记载。师生之间的友情和付出是相互的。1961年我和Hans Albert在世界各地访问时,在我们参观的大学中,只要有水力学课程,就有Hans Albert的学生。

Hans Albert处世低调,但即使是最平常的介绍也常常引来一个似乎不可避免的问题:你和Albert Einstein是一家人吗? Hans Albert通常是幽默地避开这个问题,当然做到这一点并不容易。Donald Bondurant是Hans Albert的同事和朋友,他曾告诉我,这些年来他和Hans Albert 一起参加过很多会议,Hans Albert 一直是很友善。但有一次,Hans Albert用突兀、尖锐的回答打断了别人的问题。后来Hans Albert告诉Bondurant说,这类问题就好像是中国古代的水刑,周而复始,不停地折磨你。不论他到哪里,都要无可奈何地承受。

第四章 Elizabeth Roboz Einstein 简介

关于Hans Albert生活的片断在介绍Albert Einstein的书中有很多描述。相反,对于我的生活,除了家人、朋友和神经科学研究工作中的同事之外,一般人知之甚少。在这一章中我就简单介绍一下自己在1959年之前的生活 (和Hans Albert结婚后的岁月将在下一章中介绍)。

我对童年最早的记忆大概是20世纪最初那几年。我出生在匈牙利小镇Transylvania,罗马尼亚对这个地方也声称拥有主权。Transylvania生活着匈牙利人、罗马尼亚人和德国人三个族群,不同族群对小镇的名字的叫法也不同(Szaszvaros,Orastie,Bros)。

我父亲是小镇的牧师和中学教师,受过良好的教育,他不仅到神学院接受牧师职业训练,而且到大学里学习哲学和文学。他对语言充满兴趣,比如波斯语和阿拉伯语。当时社会上还没有反犹太主义思潮,我父亲有很多非犹太人朋友,他最亲密的朋友是一个非犹太人中校军医。

我有三个妹妹 (Juliska,Rozika,Edith)和两个弟弟 (Karl,Otto)。我父亲于1914年去世,之前我们一家人生活幸福。父亲死于重感冒引发的肺炎。他去布达佩斯参加获得博士学位之前的最后一次考试时患了重感冒,回来之后发展为肺炎,高烧不退。当时没有抗生素进行有效治疗,没过几天他就去世了。

父亲去世后,我母亲感到无法继续在Szaszvaros生活,于是她带我们向西搬到现在属于匈牙利的Nyiregyhaza,那是她的出生地,有三个兄弟和一个姐妹生活在那里,他们答应帮她。但实际上他们各自家庭里的事情已经够忙的了,我母亲得自己打理一切。由于从政府得到的补助金很有限,她不得不做些针线活儿,同时作为房东接待一些中学生住宿,这样增加一些收入贴补家用。尽管生活艰难,但在她的努力下,每个孩子都接受了良好的教育。

在我中学的最后一年 (小学毕业后的第八年),反犹太主义浪潮开始在匈牙利兴起,当时匈牙利由霍尔蒂政权统治,议会通过了限额措施,规定犹太学生上大学的比例不得超过犹太人在全国总人口中的比例。匈牙利是第一个实施这样限制犹太人上大学措施的国家。

记得有一天在课堂上,有道题目大部分同学都不会,老师让我到黑板上给出了正确答案。老师对我说: “你的确是一个优秀学生,但因为你是犹太人,我担心大学不会录取你。”当然老师并没有因此降低我的会考成绩,在所有5门会考科目中,我的成绩都是优。

我意识到由于自己是犹太人,可能不会被布达佩斯大学录取,就选择了维也纳大学。当时的维也纳是知名的欧洲教育中心之一。我选择攻读物理和化学。在Zellner教授的影响下,我的兴趣集中到植物生化方向。本科期间我就在Zellner的实验室勤工俭学。

后来我为Zellner教授的化学课准备有关演示内容所需的器材,为此化学系给我一些补助。每当Zellner教授进入教室时,所有的学生都起立,而我就站在黑板前,随时准备协助Zellner教授进行实验演示。

虽说经济上拮据,我还是努力完成了学业,和同学们相处得也很愉快。学生的晚餐由一个名叫Menza的组织供应,价钱比较便宜。该组织在财政上得到了犹太籍罗特希德(Rothschild)家族一个成员的支持,但晚餐的供应并不限于犹太学生。

我还记得我在维也纳住过的第一个地方。房间很小,窗户朝向狭窄的走廊。有时候我都觉得房间里空气不足,非常憋闷。值得高兴的是,大学里的图书馆非常好,我常在那里学习。

对大学学生而言,维也纳戏剧节期间是最快乐的时光。我有机会欣赏音乐,也结交了很多的朋友,其中一些成为终生好友。有两届戏剧节,一个工程学院的男生一直和我在一起。那时候年轻人都很纯真,我们表达情感也仅限于拥抱和亲吻。很多年后,我和他不期而遇,两人提起往事时都觉得很好笑。当然不是所有的学生都和我们那样“保守”。

1928年我从维也纳大学取得博士学位,然后返回匈牙利。匈牙利的教育部长规定从国外大学毕业的学生还必须通过到匈牙利的大学至少注册3门科目 (实际上只是走个程序),并重复进行考试。我完成了有关的要求,由布达佩斯大学确认了我的博士学位。之后我进入一家总部驻布达佩斯的大型公司工作,公司的名字是Agricultural Industry。

我当时的职位是负责对各种农产品的日常检验,公司总裁觉得这是大材小用了,就让我建立了一个植物营养实验室。公司拥有最先进的仪器设备,我开展了很多试验研究,而这些研究只有大学或者植物试验站才有能力开展。我以公司科技代表的身份参加了很多国际会议。

在布达佩斯召开的一次会议上,我宣读了自己的第一篇论文,论文的题目是《一种有害氮》。论文中提到的这种物质对细胞的生长有麻痹作用,这种物质和后来我研究的致脑炎蛋白非常相似。

我的这篇论文被收入会议论文集,而这篇论文为我几年后在Caltech谋得一个职位起到了一定作用。就在论文发表的那段时间,公司派我去布拉格参加一个会议。我从布达佩斯出发途经德国先到维也纳。会议结束后在返回匈牙利的当天我得知,在我启程的次日,在相同的路程上,所有具有犹太血统的人在途经德国时都被赶下火车,遭受逮捕和屠杀。

我所在公司的总裁是犹太人,他遭逮捕时我还在公司。当时有流言说他自杀了,财产被充公。公司总经理是天主教皈依教徒,在纳粹统治期间躲了起来。他在战后 (1945年)俄罗斯人解放布达佩斯的第一天重现街头,马上遭到逮捕,从此再也没有消息。

移居美国

由于匈牙利反犹太浪潮高涨,1940年我决定移居美国。当时作为农业专家的我可以获得优先签证。

我的家人住在布达佩斯。和家人离别充满忧伤,我知道自己可能再也不能和母亲相见了。我母亲肯定也有同样的预感。她当时心脏不大好。在离别前一天的深夜,我坐在房间里,想给母亲写点什么。母亲走进来,轻轻地对我说:“让我们在一起再多待会儿吧。”我们聊了几个小时,记得我们两人都哭了。

第二天早上我先乘火车去意大利的港口城市热那亚,然后从那里坐船去美国。我的弟弟妹妹Rozika,Edith,Karl,Otto 到火车站为我送行。我搭乘的客轮是Conte de Savoya号,这是二战结束前从意大利驶往美国的最后一班客轮 (Conte de Savoya号在二战期间遭鱼雷攻击,沉于大西洋的海底)。

为了避免遭到空袭,Conte de Savoya号抵达纽约时实行灯火管制,伸手不见五指。我的表弟(在美国当医生)到码头接我。从纽约我坐了3天的火车到达加利福尼亚,那里比较容易找到农业技术方面的工作。由于匈牙利禁止把钱带出国界,我支付这次火车旅程的费用依靠的是美国大学妇女联合会(American Association of University Women)的贷款。火车穿越落基山脉,冬天刚刚过去,山间到处充盈着盎然的春意。

我在Zukerman’s公司找到一份工作,Zukerman’s是当时美国最大的土豆种植企业,位于Sacramento三角洲地带的Stockton。在Zukerman’s,我建立了研究植物营养实验室,这和我在布达佩斯的工作相似。在美国待了两年之后,我和自己在加利福尼亚认识的第一个朋友Adina Robinson一起去Pasadena旅行 (1942年)。Adina Robinson当时在位于Stockton的太平洋大学教营养学。

在Pasadena旅行期间,一个星期天的下午我们到著名的Caltech公司参观。走到生物学大楼前,我临时决定进去看一看。没想到我竟然遇到了Ari J.Haagen-Smit博士,他是有机生物化学教授,在空气污染研究方面处于世界领先地位,是他确定了光化学反应是烟雾形成的原因。

我和他聊了几分钟后鼓起勇气说自己很想在这里找到一份工作。我拿出博士毕业证书交给他看,他当时就确定给我一个职位。

第二个星期我就到Caltech上班了,职位是Ari J. Haagen-Smit博士的助理。在工作期间,我研究了芦荟的特性。不到一年的时间,我就在《生物化学杂志》发表了两篇研究论文。

在加州的第一年我可以说是承受双重折磨。一方面自己对家人不能提供任何帮助,另一方面我甚至不了解他们到底过得怎么样。从匈牙利移居美国使我逃离了可怕的战争。我的一个妹妹曾用暗语给我写过一封信,告诉我家族里的男人比女人面临更大的危险,这表明犹太男人被抓到了集中营。我在白天忙于研究工作,而到了晚上就为家人担心。

Caltech的同事和朋友在一定程度上为我减轻了苦闷,他们中有各部门的年轻人,也有一些教授及他们的夫人,他们对我这样一个逃离匈牙利的犹太女人充满同情。我结识了Caltech的许多杰出的成员,并和他们建立了友谊,比如当时的总裁Robert Millikan,最出色的化学家Linus Pauling及有机化学家Zechmeister教授等 (他于几年前从匈牙利移居美国)。

在Pasadena的第一年里,Vito Vanoni教授和夫人Edith邀请我参加年度假日聚会。我和两位同事一同前往,期间认识了Frieda和Hans Albert。Hans Albert当时是美国农业部驻Caltech的研究员。Frieda 和Hans Albert 是Vanoni教授夫妇的好朋友,当初Frieda和Hans Albert从南卡州搬到加利福尼亚的Pasadena时(时值战争期间),在没找到合适的房子前,曾在Vanoni家里住了一段时间。第一次见面Hans Albert就给我留下了很深的印象:他很爱笑,非常友善,轻松随意。在这之后,我和Hans Albert夫妇保持联系,遇到节日或外出旅行有时会发个明信片问候一下。

尽管平时工作忙碌且小有成绩,也有很多好朋友,我的内心却一直无法平静。我竭力想办法帮助我的家人。根据目击报道,匈牙利的纳粹异常残酷,贫穷的匈牙利犹太人肯定要被送到集中营。一旦倒下、生病或体力不支就会被杀害。犹太人变成了囚犯,从城市或乡村被遣送到集中营,没有人来救助他们。

我得知如果匈牙利居民能够从美国获得资助保证,匈牙利政府将允许其移民国外。在两个律师朋友的帮助下,我给家人寄去了保证书,但太晚了,纳粹已经完全渗透到匈牙利。后来我弟弟Karl和两个妹夫在被送往集中营的途中被匈牙利纳粹杀害。

我弟弟Otto在1944年担任布达佩斯犹太孤儿院(男孩)的主任,战后我了解到他曾为瑞典外交家Raoul Wallenberg提供过帮助。Raoul Wallenberg于1944年7月9日到达布达佩斯,1945年1月17日失踪。在德国占领的这最后6个月期间,英勇无畏的Raoul Wallenberg怀着一腔热情,设法从匈牙利纳粹剑十字党(Arrow Cross)手里、从Adolph Eichmann的死亡集中营中营救了多达十万犹太儿童。

我在Caltech工作愉快,从助理研究员晋升为副研究员。但当时Caltech并不提拔女性到教授、研究员职位。我想在工作上更进一步,所以就留意其他机会。1945年我在怀俄明大学(University of Wyoming at Laramie)得到一份教职。虽说怀俄明大学在名气、地位上不如Caltech,但我的选择是明智的。

我在当年5月来到Laramie,天还在下雪。出租车司机注意到了我行李箱上的Pasadena标志,就问我:“你真的不想回到加利福尼亚去吗?”我回答说:“真的。”说这话时,我几乎忍不住要流下眼泪。我透过冰冷的车窗看到自己将要居住的公寓,和在Pasadena住的花园洋房简直无法比拟。但第二天情绪就好转了,我和隶属于工学院的自然资源研究所签订了工作合同,职位是化学副教授。我在怀俄明大学工作了几年,然后返回加州,在斯坦福大学(Stanford University)任副研究员,从1948年起一直工作到1952年。

我参加了1952年的美国生物化学学会的年会,宣读了一篇论文,同时也在寻找新的职位。Georgetown University大学(位于美国首都华盛顿特区)医学院生物化学系的主任和我进行了面谈,他们有一个生物化学科研和教学岗位空缺,我被录用了,职位是副教授。

在Georgetown期间,我给医学院的学生讲生物化学,但我的工资由神经学系来支付,这样我就转向神经系统的化学研究,查阅神经化学方面的文献,去听一些关于肿瘤病理和其他大脑问题的课程和讲座,有时得很不情愿地观察开颅手术。

神经学系主任同意我的请求,让我集中精力开展多种硬化症方面的研究。多种硬化症在当时不是很罕见,但属于疑难病症。这种病通常在人40岁或更早一点时就开始出现。我对该病的几个方面产生兴趣,加入了国家健康研究所 (National Institute of Health-NIH)的研究队伍,并因这方面的工作获得了Raskob Faculty 奖,该奖的设立是为鼓励那些“在天主教大学中工作,并做出最杰出研究工作的人”。根据研究成果我发表了几篇论文,同时也接到美国及欧洲很多地方的邀请,交流相关的研究成果。

1955年我还在Georgetown University大学医学院工作期间,Hans Albert到华盛顿出差,给我打了电话。我记得他到医学院的实验室来看我,一直等我把试验忙完,然后到一个小餐馆共进晚餐。

在华盛顿期间还发生了两件事情,虽不是那么重要,却印象深刻。两件事情都发生在Veterans Administration医院,当时该医院名叫Mt.Alto Hospital,坐落在威斯康星大街2400号,就在我住的公寓楼边上。有时候我会到那里去取一些加冰保存的脊髓液样本带回实验室做分析用。有一次一个护士和我谈起医院里一个多种硬化症病人的情况,我曾经分析过这个病人的脊髓液样本。据护士讲这个病人是芝加哥大学的生理学教授,他听说过我的研究工作,希望能见到我。第二天是感恩节,我赶到医院去拜访他。

教授的妻子在他患病后和他离了婚,他的孩子从来没有来探视过他。当我第二次去医院时,护士告诉我,这个教授于感恩节后去世了,而我的探望竟成了他生命中的最后安慰。

在Georgetown的那些年中,我还在Veerans Administration 医院讲课,这一方面让我的收入有所增加,同时满足了神经学专业医生的要求,他们需要学习神经化学,为日后内容更宽泛的考试做准备。教室是一大房间,过去一直用做报告厅。一天下午,为了放映幻灯片,教室里的灯关了,很昏暗,我一边讲课一边放映幻灯片,突然有一只胳膊揽住我的脖子——有人要扼杀我! 我叫出声来,让大家赶紧把灯打开。在黑暗和混乱中,没人能及时找到开关。最后在亮灯的一刹那,袭击者松开了胳膊。

袭击者被两个男护士扭送到旁边的精神病监护室,后来逃掉了。回过神来后我对大家说:“原以为你们是想听我介绍最近刚开发的在脊髓液中确定伽玛球蛋白的方法,我没想到自己是来参加拍摄希区考克(Hitchcock)的破案悬疑电影!”听众会意地鼓掌,其中一个医生说:“让我们和Elizabeth一起出去参加香槟晚餐吧!”

20世纪50年代对我而言最重要的事情是我的弟弟妹妹们从匈牙利来到美国。Otto于1953年7月抵达,我从华盛顿到纽约去接他。已经13年多没见面了,急迫的心情可想而知。在机场等候时,广播里说由于天气原因飞机要备降华盛顿。几分钟后天气转好,允许飞机在纽约降落。当我见到Otto时那份心情无法言表。

4年后,也就是1957年的6月,我的妹妹Rozika、Edith 及Rozika的丈夫移民到美国。这样我们家族幸存的四个孩子在分别17年后最终相聚在一起。

Georgetown University大学医学院对我的影响非常深刻。在神经学系工作我将研究方向转到神经化学,这方面的研究兴趣一直持续到底。也是在Georgetown University 大学那段时间,神经化学作为一个研究分支确立了自己的地位,我有幸为神经化学基础的确立做一点贡献,从此以后,神经化学研究不断得到扩展。

我在Georgetown生活愉快,因此在6年后 (1958年),当斯坦福大学许诺给我医学副教授职位时我不忍离开这里,更艰难的是和弟弟妹妹告别。还好,妹妹Edith决定搬到Palo Alto和我一同生活。我当时没有想到,回到加州会让我和Hans Albert重逢,并让我得到了人生的最大幸福——和Hans Albert喜结良缘。

在斯坦福大学期间,我在神经学系教神经化学。刚从一个大学转到新的大学,需要找到合适的实验场地和设备。在1958~1959学年度,斯坦福大学医学院还在建设中。所以刚开始时我的实验室放在免疫学系。

就像在Georgetown一样,在斯坦福我完全独立,有规划、开展自己研究的自由。我的工资由大学支付,但我需要获得研究经费支付研究助理的工资、设备费等开支。到斯坦福后不久,我从NIH 得到了一笔研究基金。当时的神经学系主任Henry Newman教授对我得到这笔基金和其他一些私人资助起了至关重要的作用。

我的研究小组包括一个医学博士后,另外一个博士及两名实验技术人员。我们努力工作,很有成效,发表了很多论文,收到很多邀请参加会议或是举办讲座。

除了从NIH 及后来从NSF (自然科学基金)得到的资助外,我还从多种硬化症学会获得了资助。该学会常常举办学术会议,参加者不仅仅有医生 (主要是神经科医生),也有病患者。有些时候,我讲完之后病人会非常激动地说:“我们特别感谢你的研究,但什么时候才能根治多种硬化症?”这样的问题让我心里很沉重,因为我无法回答。

我的研究完全集中在神经科学,特别是关于神经细胞的外覆层髓鞘(髓磷脂)及其衰溃过程,这是多种硬化症的典型特征。在从事某方面的研究较长一段时间后,你会暂时停下脚步,回过头来想一想,自己的工作是就此完结、消失,还是可以由别人继续向前推进。我感到满意和高兴的是,即便是到今天,我当时的研究工作至今仍有人在继续推动和发展。

在斯坦福的那些年,我大部分时间都在搞研究。我经常在实验室工作到深夜。当然我也抽时间做些其他的事情,特别是和朋友们在一起。

Elizabeth和Hans Albert(1958~1959年)

回到斯坦福后我碰到了George Polya(Hans Albert博士论文的评阅人),他建议我给Frieda和Hans Albert打个电话,我照办了。在随后的日子里,我和Frieda、Hans Albert在我家(在斯坦福)或在他家(位于Berkeley)聚会过几次。

Frieda于1958年10月突然去世。Hans Albert非常震惊和悲痛,对他而言,失去妻子后那几个月充满忧伤。在几年前,他痛失爱子,如今他又失去了爱妻。

当痛苦略有消减,Hans Albert开始走访朋友们。他到我这里来一起谈论Frieda的事。我们成为好朋友,一起做两人都喜欢的事情,比如听音乐会,出去吃饭,讨论研究工作和生活,不断加深彼此的了解。

在职业上我是个科学工作者,习惯于刻画事实而不擅长表达情感。从个性上说,我比较内敛,不愿意把自己写在纸面上。很难说清楚我和Hans Albert是如何慢慢不断走向亲近的。

随着交谈的深入,我对Hans Albert的印象也越来越深刻,他热情,温文尔雅,有幽默感。他笑话我匈牙利式的说话方式,我就挖苦他的瑞士口音。他经常打电话给我,有时候一天两次。我到Berkeley看望他时,他会为我弹奏钢琴曲。他带我去航海,和我一起在Tilden 公园里长时间散步。他到Palo Alto看我时总是带着鲜花,不是那种剪好的花束。他说剪短的花束很容易凋谢,这让他感到生命短暂。他买的都是盆装花卉,而且总选择那些带着花骨朵儿的,花儿慢慢开放,他觉得这个过程和我们经历的情感类似。Hans Albert的这个类比很恰当地说明我和他之间发生的这一切——我们的情感慢慢加深一直到相亲相爱,我无法用更好的语言来描述。几个月后,我发现自己收获了一个大花园,鲜花盛开在我的房间里,也盛开在我的心中。

Elizabeth Roboz Einstein(1966)

Hans Albert生活工作在Berkeley,而我住在Palo Alto,在斯坦福上班,同时也为位于旧金山Veterans Administration 医院的医生讲授神经化学。讲完课之后,Hans Albert和我在St.Francis宾馆相聚,吃完晚饭一起去听音乐会或看演出,或者和朋友们聚会。

1959年5月加州医学学会在旧金山召开年度会议。我邀请Hans Albert和我一同参加,听我宣读论文 《论色氨酸的代谢》。Hans Albert同意了,他能出席让我非常高兴。凭直觉,我感到一件很特别的事情就要发生。

在我宣读完论文后,我们一起去吃午餐,地点就在会议举办的大厦内。如今我仍能真切地记得餐厅里红白相间的餐桌布。Hans Albert向我求婚,我告诉他我想继续从事自己的研究。Hans Albert说:“你嫁给我之后仍可以继续从事研究工作。”我答应了他。

第五章 共同生活(1959~1973年)

我和Hans Albert于1959年6月5日结婚,在Berkeley市政厅举行了简单的婚礼仪式,我弟弟Otto和一个瑞士朋友Hans Jenny教授为证婚人。我妹妹Edith和其他亲戚出席了随后在Claremont Hotel举行的午宴。之后,我和Hans Albert前往加拿大的Rockies度蜜月,我非常喜欢Rockies那个地方,之前我从来没有去过。

我们开车一路向北行使,经过葡萄种植区和红杉区,沿俄勒冈西海岸继续向北穿过华盛顿州。经过几天的旅程,我们到达Louise湖。天气很温和,地上残雪消融,公路上几乎看不到什么车辆。

这是我们两人第一次有机会这么长时间相守在一起。白天我们漫步欣赏美丽的风景,发现了很多景点让Hans Albert拍照。晚上坐在火炉边上,不需要别的灯光,我们谈论在相识之前各自的生活。

我对Louise湖的记忆甜中带苦。Hans Albert在湖边的商店里买了两个小小的玩具熊挂在他的Oldsmobile牌汽车的仪表盘上。考虑到我们两人的身材都不是很苗条,他幽默地昵称这两只小熊为爸爸熊和妈妈熊。后来,他换了一辆新车,把两只小熊也转移到新车的仪表盘上。现在两只小熊就挂在我的床头上,虽然有些皱了,但能让我想起那些生命中最快乐的日子。

我和Hans Albert对事业都很投入。我非常尊重他的工作,他也完全理解并鼓励我继续进行研究工作。度完蜜月回来之后,我从Robert Aird博士那里得知加州大学旧金山医学院有一个职位空缺,Robert Aird 博士当时是神经学系主任。医学院正在招聘的职位是神经化学科研和教学工作。我应聘成功,把自己在斯坦福的研究工作转移到旧金山,这样就不必每天奔波于斯坦福和Berkeley (单程大约有一小时的车程),节省了很多时间。

因为我在旧金山工作,而Hans Albert在Berkeley,所以他一般比我早到家。他总是那么幽默,即使当我情绪低落地回家时也如此。我的情感比较丰富,当实验不顺或觉得遭到不应该的批评时会放心不下。他总是设法劝我以正确的心态看问题,说职业上的一时失意是暂时的,算不了什么。

有一天下午,我从旧金山返回家中时发现Hans Albert抱着一条毯子站在花园门口,毯子里包着一只小狗,刚4个星期大。Hans Albert对我说:“这样除了神经学之外有了另外一件让你忙碌的事情。”我们给小狗起名布比(Buby)。虽然布比只听从Hans Albert用瑞士语发出的命令,我们两人都非常喜爱它。在随后的3年里,布比给我们带来了许多的欢乐,它每天都迎接我们回家,跟随我们散步。后来,布比不幸被车撞死,当时我和Hans Albert都非常伤心。

Hans Albert和Elizabeth在Louise湖度蜜月期间的照片 (1959)

Hans Albert和Elizabeth对着宠物狗布比笑

我们的生活很简单。从医学院下班回到家中,在准备晚餐时,我习惯把一道菜的所有用料都摆放在跟前,以免忘掉什么。Hans Albert喜欢打趣我这个习惯,笑称厨房仿佛是我的实验室。夏天到来时,我们在晚饭前或晚饭后经常到Berkeley的Tilden公园去散步。晚上,我们坐在火炉边上听音乐唱片,Hans Albert最喜欢巴赫和莫扎特的曲子。有时候赶巧我们能在家里一同看夕阳西下。

有一次我听Hans Albert和同事们探讨水力学问题,我插话说自己对水力学一点都不懂。Hans Albert饶有兴致地提起他父亲的一个说法——Albert Einstein的第一个妻子精通物理,故两人经常吵架;第二个妻子对物理一窍不通,所以生活平静。我是Hans Albert的第二个妻子,我们生活平静。我对Hans Albert说希望先读一点水力学基础读物,然后再探讨一些复杂问题(至少对我而言是复杂的问题)。但这个想法从来没有付诸实施,也就没有探讨过这方面的问题,所以我们的生活一直和谐幸福。

我们的家位于Berkeley山上,可以看到旧金山湾的全貌。在晴朗的夜晚,能看到旧金山市区和金门大桥,也能看到Berkeley及周边的万家灯火。但无论什么风景都比不上从客厅里观看日落时金黄、橙紫的万千景象。我的表弟Bela Kornitzer在我和Hans Albert结婚几年前曾在家里采访过Hans Albert,在他后来出版的书 《美国父子》中,他描述这所房子建筑很一般,但从窗户向外看,视野开阔,风光秀丽。

坐在屋里写这本书时,看着周围的一切,我就想起Hans Albert在家里的各种活动。比如他喜欢木工,在14岁时就自己动手建造了帆船并和父亲一起驾驶着去航海,家里的壁橱书架等都是他亲手做的。

起居室的地板上铺着东方地毯,色彩鲜艳。我还记得第一块地毯的来历。当时Hans Albert接受印度水电部长的邀请,在NSF的支持下到印度给研究人员和实践一线的工程师讲学。为了表示庆祝,同时也花掉得到的酬金,他走进一家东方地毯商店,选了一块很漂亮的,用肩膀扛回宾馆。

我们曾到墨西哥城的一个玻璃器皿公司参观,从那里买回来一些深蓝色玻璃盘子,都是手工制作的,样式稍有不同,这些盘子给我们带来很多快乐。

我喜欢做饭,而Hans Albert喜欢吃我做的饭菜。有一段时间我们参加了一个由教工夫妇组成的俱乐部,俱乐部成员每月相聚一次,共进晚餐。我们每个月都交流橱艺,尝试一种新食品,即使是像我做的几乎拿不出手的匈牙利炖牛肉也没关系。

当有从欧洲来的客人时,Hans Albert喜欢带他们去旧金山的中国餐馆或匈牙利餐馆。我生日时,他总是带我去位于Ghiradelli Square的名叫Paprika Fono 的匈牙利餐厅。我们的房子没有正式的餐厅,因此,每次在家里招待朋友和同事,我们都是提供很随意的家庭式的晚餐,常常在花园里进行。

我们讨论了好几次,想加盖一个餐厅,而为此必须牺牲花园的一部分空间。Hans Albert最终决定保持花园的完整,餐厅的事情就不了了之。对Hans Albert而言,花园是个很特别的地方。他在那里度过了很多美好时光,在那里工作,和朋友聊天,和我一起吃饭等。音乐通过房门传到室外,让一切显得如此和谐完美。和很多加利福尼亚人一样,我们雇请园丁每两星期来一次修剪整理花木。但Hans Albert喜欢自己料理波辛莓,每年收成都很好。我只负责浇水,照顾玫瑰等开花的植物。

Hans Albert对航海的酷爱

Hans Albert自己有一艘坚固的木制帆船,是日本鹈鹕的样式,Hans Albert称之为玛雅。只要下午有空,他肯定乘船出海。有时候我也跟他一起去,但不是很经常。因为我一上船就变得紧张僵硬,根本无心去体验美好的航行,更不用说给他当水手了。

Hans Albert对航海的热爱让他与Reverend John Otwell建立了深厚的友谊,两人的背景完全不同。John Otwell是我们的邻居,很有学问和修养,写过好几本书。因为航海需要两个人,Hans Albert听说Otwell在寻找一个有经验且拥有帆船的船长,就毛遂自荐。这样两个人成了航海的伙伴,慢慢成为好朋友。应我的要求,Otwell于1984年写下了如下文字介绍Hans Albert,讲述了他们如何相识并成为好友:

我们两人都是教授,但专业相差万里。邻居们知道我们两人一起在旧金山湾度过了很多时间,他们都奇怪我们两人到底有什么好聊的。我从事圣经研究,研究重点是旧约。我在太平洋宗教学院任教,该学院离Berkeley的校园不远。Hans Albert Einstein在瑞士出生并接受教育,而我是典型的中部美国人,先后在俄亥俄州、印地安那州和加州完成学业。Hans Albert是Cal航海俱乐部的早期成员,而当时我对航海几乎没有任何概念。是对大海的热爱和对航行的喜好让我们两人相识并成为好友。

有这些共同的爱好作为基础,我们逐渐在更广的范围、在更深的程度上互相容纳对方。其实最初时我们彼此还是很拘谨的。尽管Hans Albert温和、爱笑,但他也珍视自己的私有空间,和外人保持一定的距离。他给人的第一印象还是有些令人望而生畏。他身体壮硕,声音洪亮,让人感觉很有力度。

由于我之前的航行经验仅仅限于小艇,在操纵较大型的帆船时Hans Albert不得不经常纠正我的动作。他心甘情愿训练一个新手,而且很有耐心。规则很简单:同样的错误,我只能重犯一次。其实有时候我第一次出错时也会被他严厉批评。我们逐渐适应了各自的角色:他是师傅,我是学徒。

Hans Albert应用课堂的教学方式向我传授帆船驾驶技术。最初的时候他包办一切,在他确定航向、根据风力风向调整船帆时,我在一边仔细观察、学习。

Hans Albert是著名科学家,同时我也经常能看出他具有优秀工程师所具有的很强的动手能力。他对材料、机械装置和结构充满兴趣,从不厌倦。他认为应该充分利用手边现有的材料,将设计的雏形粗略地制作出来。有时候他的做法很成功,有时候也会遇到失败。对于自己的帆船,任何工程他都要亲自动手。而对于在大学里的研究项目,则请专门的熟练技工来帮忙。

每周日我们乘坐Hans Albert的Oldsmobile牌汽车从家里出发前往Berkeley的船坞。路上车里的收音机总是调在旧金山经典音乐台。下山时播放的可能是巴赫的曲子,而返程时可能是布拉姆斯的作品。我们都喜欢音乐,但欣赏的品位有些不同,为此有时候还会有小小的争论。Hans Albert的欣赏口味严格限定于海顿至布拉姆斯的经典曲目,而我则对几乎所有的经典音乐类型都喜欢。

逐渐习惯了和对方相处后,我们之间的话题也开始涉及彼此的家庭生活。他仍然深切怀念前妻Frieda。他和我提过两人在西班牙革命爆发时到那里的一次旅行,也提到和Frieda一起去航海,当时Frieda身体状况不大好,需要躺在船尾舵手位置上休息。Hans Albert和第二任妻子Elizabeth的感情也很深厚,对妻子在学术上的成就非常尊重。

Hans Albert在航海,帆船是他自己的玛雅号 (拍摄于1973年他去世前一个月)

Hans Albert在弹奏钢琴,他的孙子Paul演奏小提琴

Hans Albert能够在人格、心智各方面发展正常,这本身就是一个了不起的成就。作为一个伟人之子,他必须先适应父亲盛名带来的影响,然后充满信心地去开创属于自己的天地。Hans Albert的成功得益于他早年养成的独立思考习惯。和其他人一样,他需要赢得尊重。

Hans Albert每次外出旅行总会带回很多精美的彩色幻灯片,这充分体现了他对自然美景的热爱。那些欧洲教堂的幻灯片简直是美轮美奂,拍摄的科普特和拜占庭壁画的照片值得任何一个基督教会艺术图书馆收藏和展出。给我留下印象最深的幻灯片来自于他从Interlaken 到Jungfrau的一次火车旅程。当时的天气很好,阳光灿烂,天空点缀着白云。显然Hans Albert对行程很熟悉,他拍摄了Alps山的全景、冰川遍布的山谷、裸露的岩石及山顶上耀眼的皑皑白雪等。

Hans Albert有自己的宗教信念。我的职业特点决定了自己终生将和旧约这部神圣的著作为伴。我认为西方文明发展根基的一半应该归功于犹太教,Hans Albert Einstein博士完全同意我的这一看法,在此不再赘述。

Hans Albert对音乐的热爱

Albert擅长小提琴,而Mileva擅长钢琴。受父母的影响,Hans Albert从小就对音乐充满热爱,很小就开始学习钢琴。在Hans Albert一生中,无论是听经典音乐会、唱片,还是自己弹奏钢琴都给他带来极大的愉悦。我和他有Berkeley音乐会的季票,还经常去旧金山听交响音乐。

Margaret是一位教师,也是著名的大提琴演奏家。在Berkeley 的室内乐团,她和Hans Albert是搭档。我在1984年请她写了如下文字,介绍Hans Albert和她在音乐方面的交往与合作:

在20多年的时间里,和Hans Albert合作真是一大幸事。每周二早上上班之前,他在7∶45左右过来,我们随即进行演奏排练,不浪费丁点儿时间闲聊。他只喜欢真正的经典曲目,从不演奏短曲或是不知名的曲子。他喜欢巴赫、贝多芬、布拉姆斯及舒伯特,这些大师的作品我们收集得很完整。他非常喜欢贝多芬的钢琴奏鸣曲及巴赫的大提琴奏鸣曲。有一次我的G 小调琶音奏鸣曲中大提琴部分的曲谱不见了,他通过细致的拍照,给我另外打印了一份,这份曲目我一直保留至今。

虽然Hans Albert不愿意为大提琴伴奏短曲,我和他都很喜欢布拉姆斯、舒伯特和舒曼的艺术曲目(Lieder,也称浪漫曲)。我能够猜出他最喜欢哪首曲子,每当弹奏喜欢的曲子时,他伏在钢琴前,完全忘我地投入到音乐中,音乐的节奏似乎和他的身体产生了共振一般。我们合奏时会努力找到曲子的正确的变音转调以保证节奏流畅,只有那些 “天生”的音乐家才能做到这一点。

有一天我们一起收听收音机上播放的李斯特的《罗蕾莱》,我问他是否喜欢这首曲子。他说不喜欢,他觉得这首曲子过于伤感,音调也太高。我对他说,我是匈牙利人,我很喜欢这首曲子。于是他为我进行了演奏,演奏时按照他自己的喜好对音调进行了一些调整。

我和Hans Albert一起的旅行

外出度假和参加学术会议让我和Hans Albert有机会去一些地方参观游览,同时拜访亲朋好友。我们曾回到Palo Alto和Pasadena去看望在那里的老朋友,去过华盛顿特区看望我的弟弟妹妹。1971年我们和Edith一起去了匈牙利和南斯拉夫,和Otto一起去过挪威,并从那里乘船到了俄罗斯的边界。

由于我和Hans Albert白天工作时不在一起,因此若凑巧能一起出国参加学术会议就让人感到特别高兴。我们各自参加会议,宣读论文或进行学术讨论,之后两人就一起去观光。在这样的旅行过程中,我们在一起的时间比在家里时在一起的时间还要多。我们都喜欢观光,Hans Albert拍了很多照片。

在1961~1962学年度,我和Hans Albert都可以享受学术休假。这样我们能够一起去旅行,而且比平常多了一分悠闲,或探亲访友,或参加学术会议,我们去过很多地方,比如印度的新德里、阿格拉和加尔各答,巴基斯坦的拉合尔和卡拉奇,菲律宾的马尼拉,日本的东京和泰国的曼谷及其他很多地方。我们在曼谷待了好几个月。

Hans Albert接受东南亚公约组织 (SEATO)的邀请前往曼谷,帮助建立一所技术大学,这所筹建中的大学设有水利工程研究项目。他在那里待了5个月的时间 (1961年10月~1962年2月),参与了教学课程的规划和研究项目的设置等工作。Hans Albert当年在Berkeley的学生Robert Banks教授后来成为该大学的校长。

Puranananda博士当时是位于曼谷的Saovabha 皇后纪念研究所 (Queen Saovabha Memorial Institute,泰国中部主要的动物咬伤管理中心——译者注)的所长,他邀请我去开展一项研究,探索狂犬病防疫注射可能引起的副作用,我在美国一直在研究这个问题。为了在曼谷开展研究工作,我自己购买了仪器设备和相关的化学用品。但好事多磨,虽说这一切都是为了泰国,泰国海关却让我交纳关税。Hans Albert拥有SEATO 给他的外交特权,通过他的努力,购买的仪器设备最终还是免税运到曼谷。

我们在曼谷期间非常愉快且收获颇丰。我有幸见到了当时担任泰国红十字会主席(我在曼谷研究工作的赞助者)的Sirikirit王后,她非常友好,对我的研究项目很感兴趣,还详细询问了其中的一些问题。当Hans Albert有空闲时间时,他就到庙宇参观,拍摄了大量照片。

在这次亚洲之行,位于新德里的全印度医学研究所邀请我去作一个讲座,日程已经安排好了。可是我和Hans Albert也接到了印度总理尼赫鲁的姐姐潘迪特夫人的邀请,两个邀请在时间上有所冲突。Hans Albert在新德里的同事,特别是来自美国和英国的同事都说我应该按时赴约去拜访潘迪特夫人,推掉在医学研究所的讲座情有可原。Hans Albert则对我说:“你不是外交官的夫人,因此不必恪守外交礼仪。对你而言,最重要的是你的研究同行。我们可以请求潘迪特夫人原谅,看她能否重新安排一个时间。”

我按照原定时间去了医学研究所,第二天去拜访潘迪特夫人。她曾任联合国安理会主席及印度驻英国大使,她是我见过的最有学识修养、最幽默风趣的妇女之一。

从新德里出发我们前往亚格拉 (Agra)参观泰姬陵,泰姬陵是莫卧尔王朝第五代皇帝沙贾汗为其爱妻泰姬·玛哈尔修建的陵墓,通体用雪白的大理石砌成。其非同一般的建筑体型和色彩等让Hans Albert非常着迷,他当天拍摄了很多在泰姬陵沐浴在阳光下或月光下的照片。一些在加尔各答大学任教的原Caltech毕业生邀请我们参加聚会。在加尔各答我们看到很多人的生活状况很悲惨,穷富的巨大差别让我们感到非常震惊。

Hans Albert与印度电力与灌溉部的Rao先生在一起 (1962年)

我们也顺便去巴基斯坦的拉合尔参观访问。Hans Albert和我分别在西巴基斯坦大学和KELF 医学院讲学。KELF 医学院只招收女生,陪同我的是院长的女儿,她是虔诚的穆斯林。当我到男性教工的办公室时,她总是等在门外。

在巴基斯坦期间,我们经历了一次非常奇怪和可怕的事情。当时Hans Albert在西巴基斯坦大学讲完课,正要离开时,突然有人上来紧紧抓住他的领带,拼命摇晃他,并恶狠狠地威胁说:“原子弹造成的悲剧是你父亲带来的,现在由你来负这个责任!”

幸好Hans Albert周围有很多教授、工程师和学生,他们立即跑上来把那个家伙拉开。后来在晚餐时,Hans Albert对同事们说:“我父亲曾经解释过,他的理论发现和原子弹只有间接的关系……根据狭义相对论,质量和能量是等价的,是同一体系的不同表现形式。”

Hans Albert相信,父亲的工作和随后原子弹爆炸的关系应该放在当时的历史背景(30年代末到40年代初)来理解。Albert Einstein曾声明说:“我并不认为自己是原子能之父,我的贡献是很有限的。实际上,我没有想到在我的有生之年会看到原子弹爆炸。我只是相信原子弹爆炸在理论上是可能的。”

Albert Einstein是在1954年11月11日对Linus Pauling做上述表示的。Linus Pauling在日记中有这样的记录: “给罗斯福总统写信建议研制原子弹是我 (指爱因斯坦——译者注)一生中所犯的最大错误……但在当时的情况下我这么做是有原因的,如果我们不赶快研制,德国就会先研制成功。”

Hans Albert经常需要面对指责,指责者认为是他父亲的研究导致了原子弹爆炸成功,并由此造成了日本广岛和长崎的毁灭。对Hans Albert进行指责的人很少像巴基斯坦遇到的那个家伙做得那样极端,不过原子弹爆炸造成的悲剧使得我们不管到哪里都会受到困扰。

我们从巴基斯坦乘飞机到达菲律宾,Hans Albert给当地的工程界做了一个学术报告。应医学界之邀,我在纪念Romeo R.Apostol博士的仪式上作了发言,介绍了他到Georgetown大学医学院求学、跟随我完成博士论文研究工作的情况 (专业为神经化学)。Romeo R.Apostol在美国获得博士学位后返回马尼拉,建立了菲律宾历史上第一个神经化学实验室。他不幸死于脑瘤,去世时年仅34岁。

这次亚洲之行的最后一站是日本东京大学,Hans Albert给工学院做了一个学术报告,而我和医学院病理系的师生进行了座谈和交流。

1965年我陪Hans Albert回到布拉格。在那里,我们一起追寻他童年的足迹。我们沿着Moldau河散步,这条河将布拉格城一分为二。我们还参观了位于哈拉卡尼大教堂,Hans Albert还记得那里的管风琴演奏极其震撼人心。布拉格有各种类型的建筑和古老教堂。和每次出行一样,Hans Albert在他的大旅行包里带有各种镜头和相机。在我们的旅行中,他尤其喜欢到教堂的内部拍摄照片,给他印象最深的是布拉格的圣乔治大教堂。

我们也看到了一个很令人遗憾的景象。布拉格城里最古老的犹太教堂里原来保存着一套装犹太经文的银质器皿。这些银质器皿连同其他一些宗教饰品曾被转移到一个很小的犹太人社区,这个社区在二战期间的布拉格幸存下来,社区中有些成员是从纳粹集中营奇迹般逃生归来的。然而,现在教堂里收藏的银质器皿已经不完整了。当时希特勒下令把犹太经文的封面收集上交,作为德国人成功消灭犹太种族的证明。大教堂的墙上记录着希特勒纳粹的罪恶活动,也刻着死于纳粹毒气室的1.4万名犹太儿童的名字。

1965年国际神经化学学会在英国牛津举行年会,我和Hans Albert一起参加。当时学会规模不大,所以会议参加者有更多机会互相熟识。参会者及其家属住在学生公寓楼。Hans Albert在“夫人活动项目”上签到,选择了 “观光游览”。在大家第一次见面时,有人问他在会议期间打算干点什么,他回答说想四处转转,拍些照片。

但在第二天,有一辆带有皇室标志的小轿车停在我们所住的公寓楼下,这辆车是由位于Wallingford的水力学研究所来接Hans Albert的。Hans Albert在那里待了一整天,与研究人员讨论水力学问题,并作了一个报告。

1969年我们到布达佩斯的格勒特酒店住了一段时间。第一天我去了母亲的墓地,墓碑被损毁了。看上去纳粹暴徒不仅要杀死活着的人,对已经去世的人的遗物也要彻底毁灭。

1971年我们重访欧洲。Hans Albert在瑞典哥登堡为我买了一辆沃尔沃小轿车,我驾驶汽车到达布达佩斯参加国际神经化学会议。Hans Albert在玛格丽特岛和多瑙河边拍了很多照片。他非常喜欢在布达佩斯街头听到的吉普赛音乐。

1970年位于布宜诺斯艾利斯的Albert Einstein医学研究所 (CIMAE)成立一周年之际,Hans Albert和我应邀参加。除了来自阿根廷教育部和卫生部的官员之外,出席庆祝活动的还有一些知名学者,比如诺贝尔奖获得者Bernard Houssay和Louis Frederico Leloir,还有后来成为CIMAE所长的Eduardo de Robertis。有几个国家的大使到场祝贺,比如以色列大使杜兰和美国大使John Lodge。

我在CIMAE作了一个学术报告,随后教育部长邀请我们一起喝茶。当时阿根廷的政局很不稳定,和教育部长见面之后我们写了一封信表示谢意,可是信被退了回来,随附的解释说教育部长已经换人了。

仅仅用了一年的时间,CIMAE就组建了基础科学的所有科系,并成立了国际顾问委员会。这个委员会里有很多成员来自以色列,最著名的是以色列科学院的主席Aron Katchalsky先生。我们曾多次在Berkeley会面,1972年他在本—胡里安机场不幸被恐怖分子杀害。从1970年后,由于动荡的政治形势以及对犹太人的偏见甚至仇视,CIMAE损失了很多教职员工。

Hans Albert在南斯拉夫J.Stefan物理研究所(1971年7月)

在访问阿根廷期间,Hans Albert给技术大学工学院的教工作了一个报告。当我们走进报告厅时,里面的装修布置和天鹅绒面的排椅给我留下很深刻的印象。我问其中一个教授:“工程师怎么会有这么气派的报告厅?”他解释说这座楼特别是这个房间曾经是艾娃·佩隆(Eva Peron,阿根廷第一夫人)的办公总部,她曾在这里主持援助贫困国民的有关会议。

在布宜诺斯艾利斯我们还参观了一所以Albert Einstein命名的小学,这个小学位于蓝领工人的聚居区,他们其中的大部分人都从事简单的手工劳动。看到学校孩子们闪亮的眼睛和热切求知的神情,我们感到非常高兴。学校向Hans Albert颁发了纪念品,然后Hans Albert动情地向在座的教育部长和全校师生说了如下的话:

代表自己的父亲在这所美丽的学校发言,是我的一大荣幸。家长联合会送给我的这份礼物很让人感动。这个社区能够建立这样一所学校足以让人自豪。我很赞赏你们这个美丽热情的国度,在这里无家可归者感受到了无比的温情,社会生活水准走在世界的前列。祝愿这所学校成为学生们的乐园,世世代代的孩子将在这里接受一生中最重要的教育,而众多伟人也将在这里诞生。

1971年Hans Albert从大学退休。当年的6月,加州大学(Berkeley)以他的名义举办了一次学术会议并出版了会议文集。Hsieh-Wen Shen教授在为文集撰写的序言中指出:“会议的举办是为了展示Hans Albert Einstein教授在水利工程领域内作出的杰出贡献,也是为了表达学生对老师的敬意……”Hans Albert做完学术报告后,在会议的闭幕式上讲了下面这段话:

提交给会议的论文内容、类型各不相同,其中一些我们甚至不怎么理解文中所用的术语……有些是纯理论性的,有的是实验室研究成果,有的则是依据野外量测资料……我们必须努力理解不同方向的研究中所使用的语言……从多年的工作经历我认识到,要想取得预期的成果,不同领域的合作是非常必要的。单独依赖于理论分析、试验测量或是现场勘测都不可能取得对问题的完整认识……我在撰写1026号技术手册时可参考的资料很少,而现在,资料则丰富多了。我曾想把不同研究方向上取得的成果系统化,形成一个有机整体。我高兴地看到,在这次会议期间我的这些想法开始取得有益的进展。前景一片光明,会议闭幕了,让我们返回各自的岗位继续努力工作。

Hans Albert得到了很多的荣誉。他在1971年获得了加州大学 (Berkeley)的最高奖。他早些年获得的荣誉包括美国土木工程师协会水利工程分会的研究奖 (1959 年),J.C.Stevens奖(1960年)以及Guggenheim 奖(1953年)。

1971年,Hans Albert在巴黎为国际水力学大会致开幕词。同年他还到明尼苏达大学的St.Anthony Falls水力实验室颁发Lorenz G.Straub纪念奖,该奖的设立是为了表彰水利工程领域的优秀学位论文。Hans Albert和HansRouse、AlbertG.Anderson是评委会委员。当年的获奖者是Gangadhariaih博士,他在印度科学院完成博士论文 (那些年中我和Hans Albert在各自的领域内都作为论文评阅人审阅过来自印度科学院的博士论文)。

在颁发Straub奖的仪式上,一位出席者问Hans Albert水利工程在实际应用中扮演什么角色。Hans Albert回答说:“水利工程的使命是消除洪涝灾害和干旱,减少水土流失,疏浚河道以保证通航……科技工作者要解决环境问题。科学家的责任是发现自然规律,工程师来演示应用这些规律的方法,而政治家和公众的责任则在于决定如何使用这些规律。”

1972年Hans Albert到苏黎世ETH 的水动力学和水资源管理研究所作了系列学术报告。Dracos教授在Hans Albert多次访问ETH 时有比较多的联系,据他后来描述,Hans Albert知识全面、精力充沛、富有创新精神。Hans Albert于1972年还到芝加哥大学做了学术报告。

在20世纪60年代末到70年代初这段时期,美国的许多大学重视教学而不重视科研。1973年5月在纽约Albert Einstein医学院成立20周年之际,Hans Albert应邀向与会者发表讲话。他的发言有现场录音,我后来收到一份根据录音整理而成的演讲稿。Hans Albert认为科研非常重要,也是教学的有机组成部分,下面这段文字是他对这一问题的看法:

不可否认任何学校的首要目标是教学,那为什么我认为科研是一所大学水准高低的重要评判标准呢? 根据自身的经历,我有如下的理由:通过科研可以发现新的知识并使知识系统化,这样就能把新发现拓展应用。科研工作者要在了解前人研究成果的基础上整理自己试验资料,这一过程要求全面彻底掌握有关知识,排除细枝末节,发现共性。这点对一个老师而言同样是最重要的。正是基于此,我相信一个好的研究人员有条件成为一个好老师。

每次外出旅行Hans Albert都带回很多和研究有关的河流、海洋和港口的幻灯片。回到Berkeley后他会进行整理并和别人分享,特别是那些对此类信息感兴趣的同事和学生们。

最后一次共同旅行

1973年我们去位于马萨诸塞州伍兹霍尔 (Woods Hole)的海洋研究所访问,在那里Hans Albert进行为期一周的访问学者计划,而我属于休假。这大概是我第一次完全自由没有任何任务的旅行。我们沿着海边悠闲地散步,也会见了很多从波士顿赶来聚会的朋友。

Hans Albert看上去健康状况非常好。但当他讲完最后一次课之后突发心脏病,事前没有任何征兆。

伍兹霍尔当地没有医院,Hans Albert被送进费尔茅斯 (Falmouth)的一所医院,在随后的4个星期里一直昏迷不醒。我的弟弟Otto从华盛顿赶来探视,他在Hans Albert昏迷期间经常来看望。不论白天还是黑夜我一直守候在Hans Albert的病床前,祈祷他恢复意识和认知,并逐渐康复。我的多年好友Arthur和Ruth Ippen几乎每天都从波士顿赶到医院帮忙。我们期待着奇迹的发生,但最终Hans Albert没能醒来,他于1973年7月26日与世长辞,享年69岁。

Hans Albert的葬礼在伍兹霍尔的弥赛亚基督教堂举行。葬礼由Rabbi Norbert Weinberg牧师主持,他是应我的要求特意从马萨诸塞州Fall River赶来的。Hans Albert被安葬在一块不大的墓地里,这里能够俯瞰葡萄园海峡,离Hans Albert所钟爱的海洋不远。在白色的大理石墓碑上刻着这样的文字:他把自己的一生都奉献给他的学生、研究、自然和音乐。

我弟弟赶到伍兹霍尔参加了Hans Albert的葬礼,并陪我返回Berkeley。失去了挚爱的Hans Albert,回家的路程形单影只,心中的那种苦痛难以言表。

第六章 后记

加州大学为Hans Albert的去世举行了悼念活动。Hans Albert的好友和航海伙伴John Otwell致悼词。后来我写了一篇纪念文章,于1976年发表在美国土木工程师协会水利分会的会刊上,文章发表之后,Hans Albert的学生、朋友和同事纷纷给我写信表示慰问。

失去挚爱伴侣带来的痛苦使人难以自拔,我只有拼命工作。我想写点什么,也许能从中得到一些安慰。这不仅仅是因为我深爱着他,也因为他的故事很重要、很特别。

作为一个神经化学工作者,我曾写过很多科研报告、论文和评论,在讲述故事方面却没有任何经验。但Hans Albert的故事非常值得讲述。为此我开始一个漫长的研究和通信联系过程。我找到他青少年时代的同学、在ETH 的朋友、在Caltech及加州大学的学生和同事。这个准备过程成了我生活的一个中心内容,也让我对Hans Albert的记忆永不磨灭。

很多人给我回信,赞扬Hans Albert 的杰出工作,对我准备写作回忆录表示鼓励。1983年W.L.Wood教授在给我的一封私人信件中提到:“Hans Albert在明渠水流泥沙输移方面作出的杰出贡献对学科的发展有极其重要的意义,他的著作在普渡大学被列为海洋工程专业研究生的专业读物。”加州大学 (戴维斯分校)工学院负责科研工作的副院长R.B.Krone教授曾写到:

Hans Albert在河道、河口、海岸、河床的研究和管理方面的贡献是巨大的。他在解决问题时表现出广博的知识和非凡的技巧。他提出的河流河床质输沙公式是目前为止最全面的,得到普遍认可和广泛应用。这充分体现了他将基础理论应用于解决工程实际问题的能力。在欧洲、印度、南美洲以及美国各地进行的河流治理工作无不得益于他在设计和管理方面的参与。

Hans Albert曾在美国陆军工程师团的多个咨询委员会任委员,Donal Bondurant是陆军工程师团的雇员,他告诉我,一旦遇到难题,Hans Albert愿意整日整夜地讨论,而且乐此不疲。他通晓河流力学的基础理论,喜欢运用简单实用的方法来解决问题。而且他具有非凡的能力,能根据听众水平来讨论问题。

我从世界各地的朋友那里得到了许多资料,他们的支持和鼓励让我能够继续本书的写作。与此同时,我也在撰写另一本内容完全不同的书。在1973年6月我和Hans Albert去伍兹霍尔之前我就已经开始写一本神经化学方面的书,而完成专业方面的书比写这本回忆录容易得多。我的专业论著于1982年出版,得到了广泛好评。

1973年新中国首次举办水利工程师和科学家国际学术会议,与会的12名美国专家学者中,有4人是Hans Albert的学生。Hans Albert在前一年已经收到邀请,准备参加这个会议,他一直盼望着能有机会和朋友们相聚。但是由于不幸去世,未能成行。清华大学的钱宁教授曾说过,世界上有可能解决黄河泥沙问题的只有Hans Albert一人。钱宁在国际泥沙学界享有盛誉,他在写给我的一封信中 (1973年10月7日)这样描述他对Hans Albert的感情:“在恩师的指导下,我在Berkeley度过了7个令人永远难以忘怀的春秋。他是我的良师,也是我的挚友,他对我了解深入,感情深厚。”钱宁教授后来出版了专著 《泥沙运动力学》,如果Hans Albert不是过早去世,他们原本会共同撰写这本书。

在Hans Albert去世后的第二年,加州大学 (Berkeley)成立了纪念他的基金会,资金来源主要靠朋友和同事的捐赠以及 《Hans Albert Einstein纪念文集》 (1972年出版)的版税收入。该基金为在加州大学 (Berkeley)设立的Hans Albert Einstein纪念奖学金提供资金,用以表彰在水利和海岸工程专业表现突出的研究生。

位于伯尔尼的瑞士国家图书馆在1974年组织了一次展览,题目是 《父与子:Hans Albert Einstein和Albert Einstein》。我为此提供了一些Hans Albert的纪念物以及Hans Albert开发的一些仪器设备的照片(这些设备目前仍在大学里继续使用)。

1979年是Albert Einstein诞辰一百周年,世界各地纷纷举行庆祝活动。我接到了原本应该发给Hans Albert的邀请。我应邀到华盛顿国家科学院大楼为Einstein雕像 (由Robert Berks雕刻)揭幕。Roland Hofman博士是瑞士驻美国大使馆的科技参赞,他赠给我两个银质纪念章,这批纪念章专门为纪念Albert Einstein诞辰一百周年而制作,包括不同的设计,展示了爱因斯坦本人的风貌以及他的伟大成就,特别是他提出的时空新观念,极大地改变了人类对宇宙的认识。这些纪念章由位于伯尔尼的瑞士联邦铸币厂负责铸造,一共有90万枚。在赠给我的两枚中我相信有一枚Hans Albert肯定会喜欢。Hofman博士说销售这些纪念章获得的收入将用于教育。得知这一点后我就给瑞士驻美大使写信,询问瑞士政府能否将其中一部分收入捐献给加州大学 (Berkeley)的Hans Albert基金会。后来瑞士政府捐献了1万美元。

普林斯顿大学和以色列城市耶路撒冷联合举办了Albert Einstein诞辰百年纪念活动。普林斯顿大学的活动侧重介绍Albert Einstein的学术思想,而在耶路撒冷讨论的重点是其哲学思想所产生的影响。以色列科学院也在耶路撒冷组织了一项为期7天的纪念活动,我应邀为新落成的爱因斯坦广场揭幕。

Paul Arthur Schilpp是南依利诺依大学(Southern Illinois University)的教授,知名的哲学家和物理学家,为了纪念Albert Einstein诞辰一百周年,他翻译、编辑了 《爱因斯坦自传注记》一书,该书出版后,他专门送给我一本,上面有这样的题字:赠送给Elizabeth Einstein,一个对Einstein这个伟大名字的传承者和保护者;致以最美好的祝愿——Paul Arthur Schilpp。

日本国防科学院用Hans Albert的名字命名了其工程图书馆的一个馆区。我在1981年应国防科学院的主席和Hans Albert的学生Shigemura博士的联合邀请前往参观并发表讲话。Shigemura博士当时在国防科学院任职,主讲海洋工程学。国防科学院位于一个偏远的名叫Hashirimizu的小镇,其图书馆中收藏着Hans Albert的著作以及在Berkeley教学期间开发应用的仪器设备的照片。

1989年,美国土木工程师协会首次颁发Hans Albert奖,获奖人是Caltech的名誉教授Vito Vanoni。Vanoni是Hans Albert的终生好友和同事。Hans Albert奖每年颁发一次,用于表彰水土流失、泥沙淤积、航道整治等领域内,在教学、研究、规划、设计或管理等方面作出杰出贡献的学会会员。第二届(1990年)获奖者是加州大学(Berkeley)的土木工程教授Hsieh-Wen Shen。

访问日本国防研究院图书馆 (1981年)

我从事的工作让自己对生活感到充实和满足。我发表的第一篇论文建立了色氨酸代谢与吡哆醇之间的联系,这方面的研究在之后得到很大的扩展。我大部分研究工作的中心是神经髓鞘,特别是髓磷脂中的基本蛋白 (该蛋白随大脑的发育而增长)。当把同样的蛋白注入到动物体内后,试验动物会出现瘫痪等症状,和多种硬化症的症状很相似。目前对动物的实验性变态反应性脑脊髓炎与困扰人类的多种硬化症之间的类似性还存在争论。我另一项创新成果是开发了几种新方法来确定脊髓液中的免疫球蛋白。这些方法以及后来研究成功的更先进的方法目前已经成为多种硬化症检查中采用的常规方法。

我希望自己的研究工作具有一定的价值。在1978年,为了庆祝我毕生的研究工作,神经化学学会的同事们专门在华盛顿组织了一次晚餐会,美国和欧洲的很多神经化学家都参加了。《神经化学研究》杂志在1984年为我出了专刊。1982年,加州大学设立了Elizabeth Roboz神经化学与人类发展奖学金,用以鼓励杰出的博士研究生。

我很幸运,我的婚姻生活非常幸福。有的婚姻得益于夫妻二人在各方面都相似,而在有些婚姻中,虽然个性和生活经历不同,但二人相得益彰。我和Hans Albert的情况属于后者。我和他在很多方面都不一样,但我们的生活幸福和谐。

Hans Albert的青少年时代是充满波折的——父母离婚,弟弟患病,但他顺利成长为心态平和充满活力的人。他相信一个人应该尽力去做能够作到的事情,要有创新精神。他在一生中的各个阶段都能从容掌握自己的命运。在晚年期间,他非常欣慰把自己毕生获得的知识与他人分享。他的学识和价值观念让学生们受益匪浅,他的学生遍布世界各地,很多成为各自领域内的知名教授、研究员。

人们常说时间会治愈失去爱人的伤痛,我的感受却并非如此。随时间的流逝,内心的伤痛在某种程度上似乎在不断加深。即便到今天,我仍然习惯说 “我们的家”而不是说 “我的家”。在Hans Albert去世后的几年里,我继续在加州大学 (Berkeley)的人类发展研究所工作,我经常工作到很晚,常常是最后一个下班。有时候会有人敲门提醒我该下班回家了,可是我总感觉到自从Hans Albert去世之后,我们的家好像不再属于我。

Hans Albert最喜欢家里的小花园。他常常坐在遮阳伞下的白色桌子边,或消闲,或工作。起居室的门总是开着,这样他可以随时听音乐。有时候我们也在花园里进餐。我对那些日子的记忆太深刻了,在Hans Albert去世后的这些年,我一直无法坐在那个桌子边上读书或进餐。即便是在今天,隐约的音乐声似乎仍在花园里萦绕。

附录A

Mileva Einstein-Maric

作者:Dord Drstic

1971年Hans Albert Einstein 和妻子Elizabeth 拜访了Dord Krstic,Dord Krstic是物理学家,南斯拉夫人,曾获得过科学硕士和工商管理硕士学位。Dord Krstic曾研究Mileva Einstein-Maric的生活30多年,写了很多文章介绍爱因斯坦家庭中的这一成员。11年后,应Elizabeth的请求,Dord Krstic为Hans Albert回忆录撰写了一段文字,专门介绍Hans Albert 的母亲Mileva Einstein-Maric。附录A 收录了Dord Krstic的整篇文章。

1971年7月,Hans Albert和我在J.Stefan 物理研究所 (位于南斯拉夫的卢布尔雅那)会面。我们详细谈论了Hans Albert的母亲Mileva,通过这次交谈我更深入地了解了Mileva的生活及她与丈夫的关系。我认为Mileva和居里夫人一样,是最早的女性物理学家之一。Hans Albert对此感到很高兴。几乎就在居里夫人揭示放射物理、放射化学奥秘的同时,Mileva开始勇敢地探索量子理论和相对论,即便是今天,这些领域我们仍然称为现代物理。

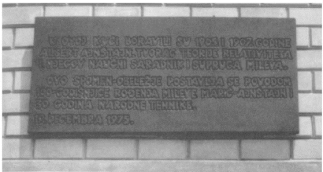

我对Meliva Einstein-Maric的人生的研究产生兴趣是在1953年,随后我开始收集有关的资料。Hans Albert仔细查看了我收集到的材料,特别是照片,有些是他第一次见到。Meliva1948年在苏黎世去世后,她的物品很多都失散了。Hans Albert在我们第一次见面时对我说: “我希望我母亲的一生能得到客观的描述,但愿这对你来说不是一件难事。”Hans Albert还要求在1975年Meliva诞辰100周年时,在Maric家族的故居(位于Novi Sad的Kisacka大街20号)悬挂一块纪念牌匾。由于Hans Albert于1973年去世,故未能在1975年参加纪念牌匾的悬挂仪式。

为Mileva诞辰100周年设立的纪念牌匾按照Hans Albert的意愿悬挂于Maric家族在Novi Sad的故居

Hans Albert和Dord Krstic在J.Stefan 物理研究所

Mileva的家庭背景

Hans Albert在给我写的信(1970年11月5日)中是这样描述他的外祖父母的:“我印象中外祖父很和蔼也很严肃,让人又敬又怕……我外祖母沉静平和,非常友善,她总是很忙。”

Mileva的父母都出生于1846年。母亲Mary Ruzics出生于一个富裕的塞族家庭,出生地是南斯拉夫Vojvodian省Tisa River河畔的小镇Titel(当时这个地方属于奥匈帝国)。父亲Milos Maric出生在Novi Sad附近多瑙河畔的一个美丽小镇,这个小镇也属于Vojvodian省。Milos在16岁时考入军事院校,毕业后在Titel服役,在军队中前后一直待了13年。1967年Mary和Milos结婚。

1875年12月19日Mileva在Titel出生。她妹妹Zora、弟弟Milos Jr.分别在1883年和1885年出生。就在Mileva出生后一个月,Milos从军队退伍,随后全家人搬到Vojvodian省的Ruma,Milos在当地的法庭任职。一家人在Ruma一直生活了14年,Meliva也在这里完成了小学4年的学业。

第一次世界大战开始后,当时已经是匈牙利知名历史学家的Milos Jr.参军入伍,成为奥匈军队的一名军医。他在俄罗斯被俘,再也没能回来。失去亲弟弟对Mileva而言是非常痛苦的。

在学生时代Mileva就沉默寡言,她性格内向可能和左臀部先天性错位有关。她非常聪颖,学习刻苦,一直表现优异。1961 年7 月,Mileva 学生时代的好朋友Jelisaveta Barako和我谈起,同学们都称Mileva为 “女圣人”。Mileva在数学和物理方面最突出。她就读的学校有非常好的物理和化学实验室,在那里她对科学的兴趣得到了鼓励和培养。1890年她从Sremska Mitrovica文理学校毕业。毕业不久,她父亲被任命为萨格勒布(Zagreb,当时称为Agram)高等法院的法官。

Milos请求萨格勒布教育管理机构允许Mileva进入皇家经典中学学习,并要求免修希腊语(Mileva在文理学校时没修过希腊语)。学校同意接收Mileva,但不同意她免修希腊语。Mileva通过了入学测试,升入10年级 (1892~1893年学年度)。她学习努力,成绩优异,即便是希腊语课成绩也不错。

皇家经典中学拥有比较齐全的物理教学设备(一战后这些设备及其有关的楼房成为萨格勒布大学医学院的一部分)。Mileva要求去听当时只有男生才可以选学的物理课。在班主任老师及数学和物理老师的推荐下,学校同意了她的请求。

萨格勒布市历史档案的#72/1894号这样记载:“Mileva Maric是皇家经典中学13年级的学生,她要求正式参加学校的物理课,皇家政府教育和宗教部研究认为可以允许她的请求。”这样Mileva就成为奥匈帝国第一个和男生并肩坐在教室学习物理的女学生。由于患病,她直到1894年9月初才参加毕业会考。尽管如此,她在物理和数学科目上都取得了最高分。

Mileva希望去瑞士上大学,瑞士的大学允许女孩子按一般学生的身份注册入学。Mileva于1895年进入苏黎世师范学校就读,那年他父亲继承了一个农场及漂亮的住宅,农场离Novi Sad不远,Milos退休后就住在那里。在苏黎世的第一年里,Mileva 意识到自己真正感兴趣的是研究物理,而不是教书。1896年在完成最终的考试后,她申请到ETH学习数学和物理。

在ETH 和Albert Einstein在一起

1896年10月,Mileva Maric和Albert Einstein同时开始在ETH 学习数学和物理。第一年他们就坠入爱河。Mileva完全投入到物理学习中,并希望以后在这个领域内工作。所以她对这份恋情有点恐惧,就在1897年10月5日离开ETH 转到Heidelberg大学。在那里她的导师是1905年诺贝尔奖获得者P.Eenard教授(1862~1947年)。但她无法忘掉Albert Einstein,所以第二年2月又返回了苏黎世。那年春天,他们一起选修了一门实验物理课程。

Mileva寄住在Engelbrecht家位于Zurichsberg Plattenstrasse 50号的房子里,房间很小。Albert Einstein每天都去Mileva的住处,两人经常一起散步,有时候也去听音乐会。他们一起上课,一起做试验,一起研读著名理论物理学家的著作,经常是逐字逐句进行分析。

Mileva的三个好朋友同住在这里,其中Milana Bota 学习心理学,来自塞尔维亚的krusevac,Helena Kaufler来自维也纳,而Ruza Drazic则来自Sabac Serbia。Milana在给父母写信(1898年2月24日)提到Mileva时说她是一个“非常好的女孩,就是有点太严肃、太沉静。几乎无法知道她到底有多聪明”。Mileva的另一个朋友是来自塞尔维亚的Milivoje Savic,是化学系的学生,后来和Helena Kaufler结婚。

这学期最初的3门数学课由两位教授分别用德语和法语并行讲授,这两位教授都是世界知名的数学家,一位是Adolf Hurwitz(1859~1919年),他对数论研究的贡献颇多,他讲课是“简练严密的经典之作”;另一位是Hermann Minkowski(1864~1909年),据Louis Kollros评论他讲课“很难听懂” (Louis是Mileva、Albert Einstein同系的学生)。Minkowski教授和爱因斯坦并没有成为好朋友,但他的四维时空几何是爱因斯坦完成第一阶段相对论数学表述的基础。

Mileva和Albert Einstein在10年后经常到Hurwitz家里拜访。他们一起演奏乐曲——Albert Einstein拉小提琴,Mileva钢琴伴奏。Albert Einstein容易和人相处,为人爽快,大家都喜欢他。Hurwitz的大女儿Lisbeth和Mileva成为非常好的朋友,她们的友谊持续了40年。Lisbeth当时每天都写日记,记录下了爱因斯坦一家特别是Mileva的很多趣事。

当时ETH 的理论物理教学比不上数学和实验物理学。Mileva 和Albert Einstein对James Maxwell的电磁波理论尤其感兴趣。在自传中,Albert Einstein提到了和Mileva一同学习理论物理的情况,作为一个学生,他对Maxwell的理论最为着迷。

1900年Albert Einstein从ETH 毕业,但没能找到一个固定工作。而Mileva一直没能取得毕业证书。当时研究生可以以研究助理的身份继续学习并最终取得博士学位。虽然没有学位,但Mileva还是被邀请到Friedrich Weber教授的实验室工作。据ETH 的档案记载,1901年的夏季学期她在实验室工作中取得优异的成绩。Albert Einstein也曾想当Weber教授的助理,但他的申请被拒绝了。Mileva试图说服Weber教授让Albert Einstein来当他的助手,但Weber教授一直坚持不肯接纳Albert Einstein。

1901年夏天,Mileva从Novi Sad写信给贝尔格莱德的朋友Helena Kaufler,信中说:“我和Weber教授吵了两三次,现在我对此已经麻木了。因为他我承受了很多,现在不想再去求他。我曾放弃了自己的博士论文工作……我不久就会返回瑞士找工作……对于前途,我们两人也说不清楚。”

看到无法与Albert Einstein在同一个物理实验室工作,Mileva就打算放弃工作而去攻读学位。对她而言,Albert Einstein是物理的同义词。她坚信即使没有Weber教授的帮助,她和Albert Einstein也能取得一些成绩,不管付出多大的个人牺牲,她都愿意。这是她生活和爱的秘密。她的命运、她的梦想、她的雄心都紧紧和Albert Einstein联系在一起。

那些年对他们来说很艰难。两人都没有固定工作,双方的父母都反对他们来往。1902年,Albert Einstein 失去在Schaffhausen 的临时工作后,Mileva向身在贝尔格莱德的Helena Kaufler Savic写信求助,希望她能帮忙为自己和Albert Einstein找到合适的工作,信中有这样一句话:“我们生活、工作和往常一样。”短短的几个字却充分显示出他们两人对对方、对物理学的一贯付出。

Albert Einstein没有固定工作一直持续了一年半多的时间。他写信给在ETH 的朋友——数学家Marcel Grossman求助。Grossman又向自己的父亲求助,Grossman父亲就写信将年轻的Albert Einstein推荐给在伯尔尼瑞士专利局任局长的老朋友。1902年夏天,Albert Einstein开始到专利局工作,任三级专利审查员。

显然Mileva需要考虑另外一个问题。Peter Michelmore非常形象地刻画了她当时的心情:

朋友们开始注意到Mileva态度上发生的变化,大家都猜测她和Albert Einstein的感情可能不会有什么结果。他们两人之间一定发生了什么事情,但Mileva只肯说那是一件很私人的事情。不管这件事情到底是什么,Mileva很放在心上,而且似乎是Albert Einstein的责任。朋友们劝Mileva把问题说出来,彻底走出阴影。她却一直坚持说那是个很私人的问题,没法说出口。她终生保守那个秘密——这也成了Albert Einstein故事的一个未解之迷。

婚姻

尽管出现了上文中提到的问题,Mileva和Albert Einstein还是结婚了,她清楚自己对Albert Einstein深沉的爱能够经受时间的考验。她没有想到以前的不快会给婚姻生活带来阴影。

婚礼于1903年1月6日在伯尔尼市政厅举行,按照希腊东正教的历法,当天是圣诞前日。婚礼仪式很简朴,证婚人是两人的好朋友Konrad Habicht和Maurice Solovine。

Albert Einstein的父亲在前一年的10月就去世了。Albert Einstein的母亲对儿子的婚姻从来没有认可,这可能是因为Mileva不是犹太人。宗教差别也许是Mileva家人 (信奉希腊东正教)反对这场婚姻的原因。我就此曾两次问过Mileva的教母Sida Gajin,一次是在1955年5 月,另一次是在1961 年夏天。Mileva与Sida Gajin 和教父Djoka (Sida Gajin的丈夫)终生保持着联系。

Mileva和Albert Einstein在伯尔尼Dramgasse大街49号营造了一个温暖的小家。他们欢迎朋友们到家里去讨论自然科学、数学和哲学问题,一起研读和讨论知名科学家的著作。Albert和Konrad及Maurice定期会晤,3人自称为“奥林匹克科学院”。这期间 (前后约3年的时间)他们得到的哲学教育在后来显示出巨大的价值,尤其是在Albert Einstein在后来写作科学的哲学问题时发挥了重大作用。

Mileva和大儿子Hans Albert Einstein(摄于伯尔尼)

1904年5 月14 日Hans Albert Einstein 出生,直到此时Mileva 的父母才接受了女儿的婚姻。Milos到伯尔尼看望外孙,并送给女婿10万奥匈克朗(约合当时的2.5万美元),算是一份迟到的嫁妆。

经Mileva 同意,Albert 拒绝接受这笔钱。Milos回到家里和家人朋友谈起这事儿时忍不住伤心地哭了。Albert说他和Mileva 结婚不是为了钱,而是因为他爱她。1929 年在接受 Misha Sretenovic 采访时,Mileva 提到Albert Einstein曾说过她是他的灵感的源泉,是他的天使,是能够让他不在日常生活中、也不在科学研究中出错的人。她的这一非同寻常的表示从此让大家熟知,Albert Einstein在Novi Sad当地被称为“我们的女婿”,大家都非常喜欢他。

Hans Albert出生后,Mileva和Albert Einstein比以前更努力地工作。Albert作为父亲非常骄傲,常常推着婴儿车到伯尔尼街上走走。在专利局上班期间,Mileva持家照顾孩子。晚上,当小城安静下来后,两人就坐在煤油灯下研究物理问题。家中互爱互敬默契和谐的氛围让爱因斯坦在这段时间内作出了非常多的研究成果。

1905年6月底,Albert Einstein提交了阐述相对论的最主要的论文 《运动媒质的电动力学》。这篇论文是关于狭义相对论的最早论著,在德国 《物理学年鉴》 (17:891~921)上发表。

在完成这篇重要的论文之后,Albert Einstein 感到有些疲惫,他和Mileva决定去Vojvodina度假。这次度假他们大部分时间都在Spire放松休息。Mileva的亲戚Zarko Maric告诉我,Albert曾向他详细地询问农场的生活。Mileva和Albert继续探讨物理学问题,特别是相对论中的能量问题。Forsee有如下描述 (我个人并不认为其描述真实可信):

Albert Einstein继续自己的研究。有一天他问Mileva:“你是否想到过,质量和能量并不是分离不相关的,而是紧紧地联系在一起?”Mileva回答说: “对我而言,质量和能量并不是一回事,打个比方,质量就像慵懒地坐在椅子上的老人,而能量则像精力充沛的青年。”对这个比喻Albert Einstein表示同意: “质量确实一目了然、没有活性,能量虽看不见却很活跃,但我坚信我们的感官感受到的质量实际上是复杂的能量。”

Albert Einstein当时还没有名气,但Mileva 已经预感到他会扬名世界。就在上次回家乡度假期间,Mileva就对自己的父亲和好朋友Desana Tapavica(她嫁给了Novi Sad的市长Bala博士)说过这样的话: “在来Novi Sad之前我们刚刚完成了几篇重要的论文,我丈夫会因此扬名世界!”

返回伯尔尼后,Albert Einstein写信给Konrad Habicht,向他介绍了自己在Novi Sad期间得到的一些非常激动人心的成果。1905年9月,Einstein将揭示质量和能量关系的短文(就是现在众所周知的E=mc 2关系式)投稿给 《物理学年鉴》。这篇仅仅3页长的短文成为科学史上最杰出的论文之一。

Einstein一家人前往贝尔格莱德拜访在ETH 学习期间结识的好友。Hans Albert(昵称Bujo)成为大家关注的中心。在1906年初写给Helena Savic的信中,Mileva有这样的描述:

我儿子非常有趣。他常常搞些恶作剧,让人哭笑不得。突然间他好像变了一个人,开始独立思考所有的事情,经常问一些令人意想不到的问题。你从自己的孩子身上也许有同样的发现……他就像个小大人儿。我丈夫只要有空就待在家里和他玩儿……我想说,他除了正式的工作及陪儿子之外,目前正在写作多篇学术论文……坐在并不宽敞的家里,我经常有这样的感觉,好像自己坐在苏黎世的教室里,重温那段缤纷灿烂的日子。

在这封信的末尾,Albert加上了下面这句话:“Mica(指Mileva——译者注)写的信热情洋溢,我担心无论自己再说些什么都是画蛇添足了。”

1907年,Mileva、Einstein和Paul Habicht(Knorad的弟弟)合作开发了一种测量微小电压的仪器。他们在瑞士专利局进行了申请注册(35693号),标注的发明人为Einstein-Habicht。

1909年5月,在Friedrich Adler(学生时代的朋友)的推荐下,Albert到苏黎世大学任理论物理学教授。当年的9 月3 日,Mileva从伯尔尼写信给贝尔格莱德的Helena Savic,提到了Albert的情况:“我丈夫正在萨尔斯堡参加德国博物学家会议,他将宣读一篇论文。他已经进入由德国著名物理学家组成的学术圈。对于他取得的成功我感到非常欣慰,他取得这样的成功也是理所当然的”。

当年秋天爱因斯坦一家从伯尔尼搬到苏黎世,在位于Moussonstrasse大街12号的公寓2楼安了家。第二年年初,Mileva给贝尔格莱德的Helena Savic写信,介绍说Albert Einstein在大学里讲课颇受欢迎,而且“我总是去听他的讲座”。

1910年夏天,Hans Albert的弟弟Eduard出生,这让Mileva更加忙碌。在收拾完家务、打发孩子们入睡之后,Mileva和丈夫一起工作到深夜。Svetozar Varicak (住在萨格勒布的亲戚Vladimir Varicak的儿子)当时曾住在Mileva和Albert的家里 (在参加一次学术会议时,Albert Einstein向Varicak提出,Svetozar在苏黎世学习期间可以住在他家里)。多年后,Svetozar在和自己的女儿谈起那段生活时说,由于不忍心看到Mileva极度忙碌,他经常帮助Einstein夫妇收拾家务。

有时候,Mileva、Albert和Friedrich Adler一起工作时需要一个安静的环境,就把两个儿子托付给Katya Adler照看(Katya和Friedrich及女儿Annika当时和Einstein住在同一公寓楼里)。Mileva和Albert在两个儿子身上倾注了很大的精力。Hans Albert的昵称为Bujo,Eduard的昵称为Tete。Hans Albert已经成长为英俊少年。Mileva和Albert送他去舞蹈学校学习舞蹈,有时间就和他一起活动,儿子的成长和进步让他们倍感欣慰。每星期,爱因斯坦一家都到Hurwitz家去演奏音乐。1911年2月,Mileva和Albert到荷兰Leiden拜访了著名的物理学家Hendrik Lorentz。这是Mileva和Albert最后一段和谐默契生活的日子。

婚姻解体

到1911年时,爱因斯坦已经成为世界闻名的物理学家。与此同时,他对家庭生活的关注减少了,和Mileva讨论物理问题的时间也变得越来越少。他大部分时间都投入到大学里——讲学、讨论以及研究工作。

1913年他和Marcel Grossman合作,开展对重力问题的研究,取得了丰硕成果。Mileva忙于处理家务照顾孩子,由于把更多的精力投入到孩子身上,她对物理学研究的参与逐渐减少了。

Hans Albert身体健康强壮,性格开朗,而Eduard 却经常生病。在布拉格期间(1911~1912年),Eduard几乎是天天生病,Albert的健康状况也不大好。Mileva和Albert之间的关系开始出现紧张。Mileva一开始就不愿意搬到布拉格,因此Albert要到ETH 工作时,全家人都迫不及待地想回到苏黎世。

爱因斯坦在苏黎世理工学院讲了3个学期的课。1912~1913年的冬季讲授分析力学和热动力学,1913年夏季学期讲授普通力学和热力学,1913~1914年冬讲授的是电磁学和几何光学。他每周举办讲座,为年轻的物理学者讨论新概念和新发现提供了一个平台,非常受欢迎。

1913年3月12日Mileva给Helena Savic写信说:“Albert现在是世界著名的物理学家,在物理学界备受尊重……他把所有的时间都投入到物理中去,我觉得他几乎没有时间照顾家庭。”

在苏黎世期间,Einstein一家和老朋友重新建立了联系。他们喜欢到附近的森林和山峦散步。1913年8月他们和居里夫人及两个女儿 (Eve和Irene)去Alps度假两个星期。由于当时3岁的Eduard病了,Mileva晚到了几天。Mileva和居里夫人一起谈论物理,也谈论孩子,当时Hans Albert和Eve都是9岁。

当年的9月,Mileva最后一次回Nova Sad看望父母,两个孩子也一起去了。Hans Albert后来在给我的一封信中(1970年9月5日)回忆了那次行程:

我当时得了中耳炎,非常疼痛。有一天电闪雷鸣暴雨如注,街道上的垃圾随雨水漂流。所有的小孩子都去玩水,而我由于患中耳炎不能去……院子里的喷泉及后花园里的鸡、猫、蔬菜和水果等给我留下最为深刻的印象。我记得我和Eduard都在当地的一所教堂接受了希腊东正教洗礼,我至今仍能想起当时美妙的教堂歌曲。

我在给Hans Albert的回信中(1970年11月17日)说:

你在信中提到你们兄弟二人都在Novi Sad接受了希腊东正教洗礼。确实如此,时间是1913年的9月21日,地点是当地的希腊东正教教堂St.Nicholas。我在1961年夏天曾拜访过当时为你们洗礼的牧师,他还记得,当时只有3岁的Tete在教堂里到处跑。我们知道为你们两人举行东正教洗礼并不是你母亲的主意,而是你外祖母及你母亲的教母(Sida Gajin)的主意……你日后成为水利专家,而在小时候就对水情有独钟——瓢泼大雨,雨水中嬉戏的孩子——不允许你参与其中确实是压制了你心底的强烈愿望! 即便是喷泉也给你留下深刻的印象。

1913年9月,Albert Einstein到位于柏林的普鲁士科学院任研究员 (固定职位),收入不错,他比较自由,无须按日程表讲课。Mileva极力反对搬到柏林,但Albert坚持自己的选择。一家人还是在1914年4月来到柏林,没过多久 (1914年7月),Mileva就带孩子回到苏黎世。Albert到柏林工作对他们的婚姻的影响是致命的。

Mileva对Albert的3篇最重要论文有贡献吗?

1952年,R.S Shanklan向Albert Einstein问及1905年发表的那些重要论文,为什么在短短时间内会有那么多的成果。爱因斯坦回答说在此之前他思考相对论问题已达7年之久了。这说明爱因斯坦是在Mileva从Heidelberg返回ETH 两人一起学习期间开始考虑相对论问题的。

从1898年春到1911年秋,Mileva和Albert一同工作,她非常谦逊沉静,从不在公众场所露面。难以精确确定她对爱因斯坦巨大成就作出的贡献,但我们知道“她的数学功底和Marcel一样出色”,所以可以猜测她的贡献肯定不小。

毫无疑问Albert经常和Mileva探讨自己的想法。那篇光电效应的论文是历经5年思考的结果,而正是这一成果(光电效应定律以及在理论物理研究方面的工作)让爱因斯坦1922年获得诺贝尔物理奖。爱因斯坦把奖金交给了Mileva。

离开爱因斯坦后,Mileva生活很艰难。她仍然深爱着Albert。1971年7月我和Hans Albert谈起那些艰苦的日子时,Hans Albert很伤感,随即转换了话题。

1919年2月,在Albert的要求下,两人正式离婚。两个孩子继续随Mileva生活,Albert完全相信她能够抚养教育好孩子。她并没有辜负这种信任,可是她承受了很多苦痛。Mileva和Albert离婚后仍保持朋友关系,Albert经常去苏黎世探望她和孩子。

Hans Albert聪明、成熟,一点都不让Mileva操心。但Eduard经常生病,健康状况持续恶化。从那时起一直到1948年去世,Mileva的时间大部分都用来照顾Eduard。

Mileva最后一次回到Novi Sad时母亲和妹妹已经去世 (1935年和1938年)。在生命的最后7年里她健康状况不佳。由于先天性的原因,她两条腿不一样长,非常痛苦。她晚年也患有严重的心脏病。Mileva Einstein-Maric于1948年8月4日去世,葬于苏黎世的Nordheim 墓地。

附录B

关于Hans Albert Einstein对水力学重要意义的感想

Walter H.Graf

Walter H.Graf博士是瑞士联邦工学院的教授,水力学实验室主任。他在Hans Albert Einstein的指导下于1963年获得博士学位,在1960~1962年期间任Hans Albert Einstein的研究助理。Graf博士于1971年在他和Hans Albert Einstein的共同研究领域撰写了权威著作《泥沙输移水力学》。

学科的发展和成长取决于科研、教学及相关学术机构和学术组织的活动。通过科研过程可以获取新知识,丰富已有知识,并让其他人也能够得到最新知识。通过教学过程可以把最新的条理分明的知识体系传授给下一代。学术机构和学术组织则为科研和教学的开展提供了有利的环境,也是非常必要的。一方面要具备科研硬件条件,比如实验室仪器和计算机设备等;另一方面要有相应的教育体系来培养本科生、研究生。同样重要的是各类专业组织结构,比如学会和政府有关机构,以便组织各类学术研讨会,有效地传播、应用已经获取的知识。

对水力学这门学科人们至今充满兴趣,这要归功于该领域内那些具有非凡洞察力和无私付出精神的杰出人物。从1935~1970年这段时间,水力学学科取得了巨大进展,众多的学者为此付出了自己的努力,而有几位学者为这个行业的繁荣和发展作出了突出的贡献,其中一位就是Hans Albert Einstein。他是享有盛誉的科学家,也是杰出的教育家。对很多水利工作者而言,他的人格魅力是催人上进的精神源泉,他的贡献遍及水利工程的各个分支。

此书是Hans Albert Einstein的夫人Elizabeth Roboz Einstein女士撰写的回忆录,是对水力学历史的一大贡献。Hans Albert Einstein因其众多的著作和多年的教学已经为世人所熟知,但本书是从另一个完全不同的视角来刻画他:一个伟人的儿子,一个聪慧的孩子和学生,一个挚爱的丈夫,一个私人好友,一个旅行家。简而言之,都是从很个人的角度来描绘他,而我对他的回忆也是如此。

Hans Albert Einstein身材健壮,行动敏捷,脸上总是挂着淡淡的微笑。当伏在桌前写作时,他常常把金属镶边的眼镜推到额头上,奋笔疾书却不失清楚和整洁。他通常穿蓝灰色的西装(非常耐用)配手织的棕色领带。他喜欢穿厚橡胶面的鞋,不怕雨雪,可以穿着到任何地方。这鞋可能是欧洲某地生产的。

我记得Hans Albert Einstein生活简朴,他的车已经使用了好几年,按美国的标准,早已没有多少价值了。他谦逊低调,一般不和同事们一起去教工俱乐部吃午饭,而是去附近的小店吃饭、喝咖啡(咖啡是必不可少的)。

我想Hans Albert Einstein会希望后人谈起他时记住的是他在科研和教育方面的贡献而不是别的。对本科生,他总是不厌其烦地解释水力学原理;对研究生,在论文工作的各个阶段,他都愿意参与讨论,而且孜孜不倦;对工程师,他会用浅显的语言来表述理论知识。对同事,他愿意做一个可以信任的水力学顾问。

据我观察,Hans Albert Einstein并不喜欢管理行政杂务。当迫不得已必须作出一个管理决定时,他会请同事或秘书帮忙,从他桌子上堆放的各种材料中找出重要的文件资料。

我记得Hans Albert Einstein非常内敛,不事张扬。他从来不向别人提及他伟大的父亲、他的家庭、他的个人生活、他的哲学和宗教信仰等。除了音乐,他对其他非专业领域的话题都不感兴趣。

尽管刻意低调,Hans Albert Einstein因其诸多的贡献在水力学和水利工程领域内享有盛誉。他于1950 年出版了专著 《The Bed Load Function for Sediment Transport in Open Channel Flows》,归纳总结了动床水力学已有研究成果,该书至今仍是水利领域内最经常引用的文献之一。他的朋友和敬慕者遍布世界各地,他经常应邀前往各大洲讲学,也愿意参加各种学术讨论。这样,Hans Albert Einstein 成为我们这个行业的真正的先行者。

说了Hans Albert Einstein的上述优点后,我想说说他最根本的关注点——水力学。Hans Albert Einstein对欧洲(他出生和成长的地方)和美国 (他移居和工作的国度)水力学研究的进展都非常关注。他促成了求变氛围的出现。他常常和别人分享自己对问题的想法,而现在我也关注同样的问题,因此在这里我想对这个复杂的问题多写几句。下面所述都是个人评论,希望对我们所从事的行业——水力学学科的发展有所帮助。

水力学作为一门学科,自20世纪20年代到30年代初从欧洲确立后,一直发展顺利,和水利工程(Hans Albert Einstein所从事的行业)实践相得益彰。最初美国的水力学研究偏重经验。但从20世纪30年代末开始,理想流体水力学开始转向真实流体水力学,而这一转变主要发生在美国。Einstein和其他几位学者在这一过程中作出了非常重要的贡献。随着水力学的发展,其他分支也纷纷确立起来,比如河口与海岸工程、两相流、泥沙输移、掺混问题、地下水及物理水文学等。所有这些研究在过去、现在都非常需要,以便更明智更合理地解决水资源利用和环境管理中所遇到的问题。

和美国不同,在欧洲水力学的发展出现了明显的停滞,只重视水利工程中实践经验方面的问题,包括为基础设施建设进行常规的模型试验。只有美国的科研院所及时地认识到水利工程的进展只有依靠现代化的研究和水力学的传授才能实现。面向工程建造只是我们所从事行业的基础的一个很小组成部分,这是美国水利工作者取得的正确认识。欧洲只能靠从美国出版的书刊中学到最新的知识,不得不承认自己的落伍。即便是今天,欧洲的院校仍然固守以前的教育模式,改革遇到很大阻力。在欧洲,水力学的课时与水利工程的课时之比通常是1∶2,而在美国,这个比例至少是2∶1。许多美国院校要求开设水力学试验课程,而在欧洲却不是这样。当年我从欧洲到Berkeley读研究生,Hans Albert Einstein知道我这方面的欠缺,他对我说:“你真懂得能量方程吗? 你见过实际应用吗?”就像慈父一样,他把我带进“湿的实验室”,水力学方程的物理和数学原理一下子变成了活生生的东西。希望在不远的将来,欧洲的科研和教育机构能迎来现代水力学。如果这真的能实现,传统的水利工程就能够拥有光明的前景,为以后的水利工程师开创美好的未来。

Hans Albert Einstein可能不喜欢这两个极端:欧洲强调水利工程而忽视水力学,而美国侧重水力学而忽视水利工程。作为一个科学家和教育家,他肯定觉得这两个极端都有弊病。

Hans Albert Einstein在欧洲开始自己的职业,他对自己在瑞士和德国的工作都评价颇高。在20世纪30年代移居美国之后,学术情况变了。欧洲水力学研究进展缓慢,这点从在对欧洲实验室的参观以及欧洲发表的少得可怜的相关文章都可以明显看出,对此他感到非常遗憾。

虽说Hans Albert Einstein在欧洲出生长大,有很多有利因素让他考虑返回欧洲工作,但实际上这并不可行。欧洲的体制一贯如此,不会有勇气接受像Hans Albert Einstein这样杰出人物的帮助,毕竟Hans Albert Einstein为美国研究的领先作出了贡献。当时Hans Albert Einstein可能也确信在欧洲的旧体制下无法施展才华。这样一来,非常遗憾,Hans Albert Einstein可能扮演的促进欧美两地水力学交流和发展的角色一直没能实现。作为水力学教授,他在加州大学(Berkeley)工作直到退休。

总的来说,Hans Albert Einstein是一个伟大的科学家,他在欧洲出生和成长,在美国研究和教学,在全世界都有巨大的影响。正是他这样的科学家让我们的学科得到发展,他的精神将永远鼓舞我们不断前进。

附录C

Hans Albert Einstein对水力学研究作出的贡献

Hsieh-Wen Shen

Hsieh-Wen Shen 博士是加州大学 (Berkeley)的土木工程教授,他在Hans Albert Einstein的指导下取得博士学位 (1960年),师生二人是很好的朋友,一直保持密切的学术联系,直到Hans Albert Einstein去世。Hsieh-Wen Shen博士1975年曾在ASCE的刊物《水利工程杂志》上发表文章,详细介绍了Hans Albert Einstein的学术成就。

迄今为止,Hans Albert Einstein对动床水力学的贡献远远超过其他学者。即便是在他去世将近20年后的今天,他的许多研究成果仍得到广泛的应用,他的一些研究结果和想法在世界知名的研究所和实验室里不断得到检验和扩展。在1962年召开的第二届多部门联合泥沙学术研讨会(动床水力学专家参加的规模最大的会议之一)上,Einstein被誉为“泥沙研究之父”。

Hans Albert Einstein对动床水力学研究产生的影响非同一般。多年来,水利工程师一直试图建立实测的含沙浓度与相应河段水流条件之间的关系。Einstein建议将全沙质分为床沙质和冲泻质,并正确指出河流中冲泻质含量只和上游来沙量有关,而和水流挟沙力并无直接关系。Einstein提出了几种从全沙质中划分冲泻质的方法。把冲泻质和床沙质分开来研究,这一概念在当时具有革命性意义。之后,输沙公式的建立都是从这一概念出发,把床沙质(而非全沙质)挟沙力与水流条件建立联系。

防洪工程中的一个关键因素是估计可能发生的洪水水位,而水位与动床阻力有关。根据流体力学原理,Einstein提出将阻力分解为沙粒阻力和沙波阻力,对沙粒阻力的处理可以参照管道的边壁阻力。通过实验室和野外实测资料,Einstein发现沙波阻力是输沙率的函数。当时Einstein确定沙粒阻力和沙波阻力的方法并不非常完善,许多学者试图进行改进,但一直无法找到完全令人满意的方法,目前的研究仍遵循Einstein当年的方法和步骤。世界各地许多防洪工程的成功建设都是得益于Einstein提出的河道阻力的分析方法。

也许Hans Albert Einstein最重要的成就是建立了推移质输沙公式,他的这一成果在美国水土保持技术资料1026号中有详细的介绍。就推移质输沙问题,Einstein提出了许多重要的概念和方法。

首先,他提出推移质运动应该和水流剪切力联系起来,而水流剪切力和沙粒阻力而非总阻力直接关联,第二,他应用随机模型来概化推移质泥沙颗粒的运动过程,这在泥沙研究领域属于首创。他最初的模型是基于均齐泊松过程 (homogeneous Poisson process),后来出现的很多输沙随机模型实际上是Einstein提出的模型的变换形式。Einstein提出的推移质输沙模型是目前仅有的全面考虑不同粒径影响的混合沙输沙模型。在计算推移质和悬移质输沙中,Einstein推移质公式在全世界得到了广泛的检验和应用。

Einstein在晚年时开始研究河流地貌学,他讲学的内容也涉及顺直河段及弯道中的二次流问题。他经常外出考察,花费大量时间踏勘世界各地的河流。遗憾的是,他一直没能按原计划总结整理他的学识和经验。也许后人可以根据他说的一句话而记住他:“尊重河流演化的自然规律,尊重河流蕴含的巨大能量。”

Einstein在他的学生心目中是一个耐心细致的良师,我们都为他的友善和热情所感动。他退休后,他的学生组织了一次学术研讨会以表达由衷的敬意。当时他在美国的所有的博士生都携家人与会。加州大学 (Berkeley)用会议文集出版发行获得的收入设立了Hans Albert Einstein奖学金,用以表彰和鼓励水力学、海岸工程专业的研究生。

参考文献

(略)。

(本文译者:李丹勋)

有关泥沙研究进展的文章

张军长教我写标语覃士冕1929年冬天,我参加了邓小平同志和张云逸同志率领的红七军战斗行列后,被分配到军直属迫击炮连当宣传员,不久又调到军部特务连当宣传员。我没有想到,张军长工作这么忙,还这样无微不至关怀我这个小宣传员,对如何做好宣传工作、写好标语做了这么周详的指示。......

2024-03-31

在此他转换航向,一直向北行驶,前往牙买加岛。风暴持续六天之后,哥伦布决定向东南航驶,前往牙买加岛。经过许多天的航行,哥伦布于1503年6月24日在牙买加岛的北岸找到了一个港湾,他把即将沉没的船拖到浅滩并排放置。这样,就必须派人从牙买加岛东部海角乘印第安人的独木舟经过大海行驶将近200公里路程。几乎所有身体健康的军官和士兵举行了反对哥伦布的起义。这些人后来分散在牙买加岛各地,抢掠印第安人村庄,强奸妇女。......

2023-07-23

与此同时,同学们对老师们也不无鉴评。“老师,下课就跑了,想问问题都找不到人。”作为老师,我们只要多拿出一点时间来跟孩子们交流与沟通,无论是专业的或非专业的都行,只要是进步的,那么就将收获意想不到的惊喜。老师心里的学生!或许你们会觉得老师很无厘头,竟然会有这种想法,但是这些确实是我的真情实感。我的心很想永远幸福地黏着你们。......

2023-09-19

而我们在经营“生活”的同时,以读书的方式去填补剩余的时间,尝试着勤于思考,我们的思想一定会充实许多。大二结束的那个暑假,孩子们进行了他们大学生活中的第二个实习——统计软件应用。人际交往的难题虽然不是一个“学习”问题,但却可以用“学习”的方法来解决。人生就是一个不断学习的过程,我们在学习中进步,在学习中成长,在学习中告别曾经懵懂的自己,在学习中不断尝试挑战自我,迎接未来光芒四射的自己。......

2023-09-19

雪泥鸿爪忆附中张扬生张扬生1982年扬州大学毕业后分配来我校,从语文教师到教导主任、教学校长,历时15载。在这美好的季节,突然接到董老师电话,说庞校长和校友会请我写文章,回忆成长经历和在南航附中工作的感想。虽然是微不足道的雪泥鸿爪,但却敝帚自珍,常让我难忘,令我回味。漫漫艰辛求学路作为附中的教学校长,每年都免不了在高考前对学生来一番教育和动员。......

2023-12-05

交大的社团很多,仅经济管理学院的院级社团就有6个,校级社团更是数不胜数。说起社团工作,就不得不提起一个人——小雪,她是我班上最会“折腾”的一个孩子。跟大家说起小雪的故事,并不是要求大家都要成为像她这样的人,我只是想说明,社团工作和学习、生活并不冲突,只要你肯去做,就一定可以都处理好。......

2023-09-19

如果说爱也分颜色,那么我们给苗老师的那一份爱,一定是青色的。当我们的生命与老师的生命重叠,老师便为我们倾尽了所有的爱与关怀。那一句句鼓励的话,那一个个赞赏的笑,注定将老师给学生的爱染成鲜艳的红色。那些所谓的美好的事物,都是在刹那之间成就永恒,而老师却用永恒去书写永恒,等待着我们,回报那一抹青色的爱。那一抹生命中喜悦的青色啊,是我们对您最真诚深切的爱意。......

2023-09-19

巴特斯在南美生活了11年,其科学成就超过了他的两位同伴,但是就冒险性来讲,斯普鲁斯的南美生活是三人中最为曲折的。斯普鲁斯在秘鲁停留两年后,准备前往厄瓜多尔。幸亏斯普鲁斯通晓土话,慢慢地缓解了双方的敌对情绪,才化险为安。抵达厄瓜多尔后,斯普鲁斯立刻四处打听肯出售制造奎宁的金鸡纳霜树苗的人并进行交易。又经过3年,斯普鲁斯健康不佳,一直高热不退,他不得不中断计划返回英国。......

2023-07-23

相关推荐