在河流中设置人工弯道,以达到防沙排沙的目的。以黄河为例,总结治黄的经验教训和科研成果,认为采用“拦、排、放、调、挖,综合治理”等措施,标本兼治,近远结合,可以妥善解决泥沙问题;采取“上拦下排,两岸分滞”的方针,可以有效地控制洪水。“放、挖”是“拦、排、调”处理泥沙的有效补充,主要针对利用黄河自身能力无法解决的“死角”而采取的辅助措施。......

2023-06-21

长江流域干支流含沙量不大,但年输沙量较大,其泥沙的组成包括沙、砾石和卵石。水利枢纽修建后,坝区河段将发生泥沙淤积,当淤积发展到一定程度后,如不采取适当的防沙措施,则可能影响电站的正常运行。因此,修建水利枢纽,需解决好电站取水防沙问题,一般通过枢纽布置和设置拦沙设施来加以解决。首先枢纽布置应有利于水电站的防沙,在预估枢纽兴建后河势变化趋势的基础上,尽可能将电站取水口放在弯道凹岸弯顶的下游段,正面引进含沙量较小的面流,含沙量较大的底流和推移质则由于弯道环流作用流向凸岸。例如葛洲坝水利枢纽二江电站布置在建坝后形成的弯道凹岸,取水条件十分有利。对于不具备条件将电站取水口放在弯道凹岸的,则需充分论证。如葛洲坝枢纽大江电站位于坝区弯道凸岸,处于侧向进流的不利部位。为此,通过对弯道水流泥沙运动规律的研究,分析众多已建位于弯道凸岸的引水工程实例,认为通过采取一定的措施是可以解决的。

三峡工程电站进水口排沙措施采用排沙孔(洞)形式,左、右电站段下设7个尺寸为4m×5.5m 的排沙孔,其中左电站3个,右电站4个,孔底高程靠枢纽左、右侧的2孔为85m,中间5孔为75m,在水位145m 时单孔过流量为500m3/s。地下电站排沙洞布置研究过两种形式:一种为集中布置方案,即在电站中间(3号与4号机组之间)下设一个直径为5m 的排沙洞,洞口底板高程为93m,引流量为350m3/s;另一种为分散布置方案,即在每两台机组之间设一条直径为3m 的排沙支洞,洞口底板高程为107.4m,6台机组共设3条支洞,3条支洞后接一条排沙总洞,每条支洞过流能力为120m3/s。

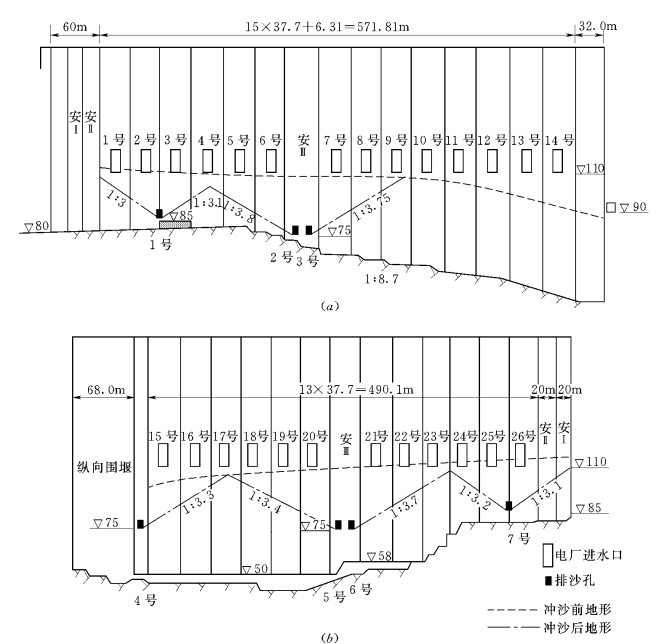

图14-25 三峡枢纽运用76年末排沙孔开启前后水电站前的地形变化

(a)左电站;(b)右电站

在坝区泥沙模型上对排沙孔(洞)的排沙效果进行了试验研究。左右电站在枢纽运用中期54 年末和枢纽运用远期76 年末,分别两次开启7 个排沙孔,排沙孔总流量为3500m3/s,排少历时各为35h。排沙后,左右电站前缘的淤积高程均低于110m 高程,电站前淤积物有所冲刷,并形成较稳定的冲刷漏斗,冲刷漏斗纵坡一般为1∶8.3~1∶13.8,横坡为1∶3~1∶3.8 (如图14-25所示)。说明7个排沙孔的排沙效果显著,能保证电站进水口长期正常取水。

地下电站在枢纽运用30年末、54年末和76年末,分别三次开启排沙洞,排沙历时各为35h。排沙洞分散布置方案,排沙总流量为360m3/s,电站前淤积物有所冲刷,冲刷后的泥沙淤积高程均低于电站进水口底板高程116m,并能形成3个比较稳定的冲刷漏斗,冲刷漏斗横坡一般在1∶3~1∶4之间,纵坡一般在1∶7~1∶10之间,排沙效果显著,能保证地下电站长期正常取水。排沙洞集中布置方案的单个排沙洞开启后,排沙流量350m3/s,电站前淤积物也有所冲刷,也能形成比较稳定的冲刷漏斗,冲刷漏斗纵坡一般在1∶8~1∶12之间,横坡在1∶3.2~1∶4.1之间,排沙后仍有部位电站前缘的淤积物高程高于进水口底板高程116m,其中枢纽运用30年末为靠左侧1台机组;枢纽运用54年末和76年末为靠左、右两侧各1台机组。两种布置方案的排沙洞在开启后均有一定的排沙效果,且集中布置方案冲刷漏斗纵坡和横坡均略缓于分散布置方案,但因集中布置方案的横向影响范围有限,其排沙效果不如分散布置方案。

有关泥沙研究进展的文章

在河流中设置人工弯道,以达到防沙排沙的目的。以黄河为例,总结治黄的经验教训和科研成果,认为采用“拦、排、放、调、挖,综合治理”等措施,标本兼治,近远结合,可以妥善解决泥沙问题;采取“上拦下排,两岸分滞”的方针,可以有效地控制洪水。“放、挖”是“拦、排、调”处理泥沙的有效补充,主要针对利用黄河自身能力无法解决的“死角”而采取的辅助措施。......

2023-06-21

山区河流工程泥沙研究主要涉及兴建各类工程建筑所引起的泥沙问题。重点在山区河道型水库泥沙淤积、电航枢纽的防沙措施、水利枢纽下游的河床演变及其防治、取水工程与渠系泥沙问题、防洪工程及河道整治以及与泥沙问题有关的调度及工程管理等。水利枢纽的泥沙问题表现在电站进水口的泥沙淤积、进入取水口的泥沙沉积与粗沙对高水头水电站水轮机叶片的磨损、通航工程船闸引航道及口门的淤积。......

2023-06-22

在河道上筑坝形成水库后,水深增大,水面坡度变缓,水流流速减小,水流挟沙能力降低,导致水流中的部分悬移质和推移质泥沙沉积在库区内。图G4.8满足自流灌溉引水要求确定死水位示意图库区泥沙淤积的影响因素很多,其规律复杂,因而难以精确计算淤积库容。一般假定泥沙淤积主要在死库容内,且呈水平状增长,并把水库开始运行到泥沙全部淤满死库容,开始影响兴利库容的这段时间,称为水库的正常使用年限。......

2023-06-21

国有企业治理结构问题分析武汉东湖学院经济学院周利中国国有企业效率低下的主要原因是什么,中国国有企业应采取什么样的治理结构模式等,这些问题一直是我国经济学家和政界人士关心并力图探索解决的课题。本文将对我国国有企业治理结构存在的问题,如各级委托代理人问题、股权问题、信息不对称等问题进行分析。......

2023-12-04

对于那些被查出来的腐败分子,有的人主张对其施以严刑峻法。我们可以通过更为有效的多种途径来解决腐败问题,探索出比刑罚手段更有效的方法去解决腐败问题。其二,腐败分子外逃问题。[2]据有关资料披露,近30年来,我国外逃官员数量约为4000人,携走资金约500多亿美元,算起来平均每人卷走约1亿元人民币。这也就是说,30年来我国共有4000亿元人民币被贪官们携卷国外。......

2024-03-21

具体来说,就是政府将审批许可的管制方式改为事中监督、事后评估的方式,当然,事中监督、事后评估并不直接由行政机关来实施,而是政府通过购买地方足协公共服务的方式,转移给地方足协实施。理由在于,地方足协有专业化的人才、充足的时间和信息优势,能够实现有效的监管和评估。在事后评估方面,政府可以授权地方足协评估体育赛事举办的社会效益和举办方的守法程度,并以之为依据建立起赛事承办的信用体系。......

2023-10-15

对于大范围的水土流失与泥沙问题的研究,目前的进展主要有两个方面,一是利用遥感技术进行水土流失调查,二是长河道水沙输移数值模拟。如何在大范围内进行泥沙的产生与输移的多模型耦合全过程模拟,目前鲜有学者提出。“流域”一方面指研究的范围是全流域级的,另一方面指要研究的对象包括坡面、沟道及河道在内的流域总体,而不是仅偏重其中的一部分。......

2023-06-22

相关推荐