陡峻的地理形势,及多灾的暴雨天气系统,导致雪野水库洪水频繁,严重威胁到下游莱芜市区及周围灌区的安全。因此急需精度高、可靠性强的洪水预报方法,为雪野水库防洪、灌溉、发电及供水等调度提供科学的技术支撑和保障。2012年7月8日,雪野水库上游受连续降雨的影响,发生了一场大洪水。图3-2-7TVGM模型的流水预报应用......

2023-06-25

小浪底水库拦沙期特别是拦沙初期,水库处于蓄水状态,且保持较大的蓄水体。当汛期黄河中游降雨产沙或者是汛前三门峡水库泄水排沙时,大量泥沙涌入小浪底水库。若水库调度合理,可充分利用异重流能挟带大量泥沙而不与清水相混合的规律,在保持一定水头的条件下,达到减少水库淤积,延长水库寿命的目的。在黄河调水调沙试验之前及其过程中,通过异重流实测资料分析,并结合试验成果,研究了异重流发生、运行及排沙等基本规律。在黄河调水调沙试验实施过程中,充分利用水库异重流运行规律及排沙特点,通过水库水沙联合调度,达到了减少水库淤积等多项预期目标。

13.6.1.1 异重流运行规律

通过对小浪底水库异重流实测资料整理、分析,根据水槽试验及实体模型相关试验成果,结合对前人提出的计算公式的验证等,提出了可定量描述小浪底水库天然来水来沙条件及现状边界条件下,异重流持续运行条件、干支流倒灌、不同水沙组合条件下异重流运行速度及排沙效果的表达式。

1.垂线流速分布规律研究

(1)最大流速以下部分流速分布。采用典型水库异重流流速分布资料对挟沙水流指数流速分布规律进行验证。指数流速分布公式:

![]()

式中:u 为距床面高度为z 处的流速;h 为水深;Vcp为垂线平均流速;m 为指数,随S 增加而变化,由以下经验关系描述

采用水库异重流最大流速所在点以下部分的流速分布实测资料,对上述指数流速分布公式进行验证表明,即使含沙量有较大的变化范围,如果采用式 (13-30)确定式 (13-29)中的指数m,指数流速公式与实测资料颇为符合。

(2)最大流速以上部分流速分布。采用阿勃森等人的经典数据对最大流速所在点以上部分的流速分布进行研究,拟合得如下公式:

![]()

图13-33中列出了拟合公式、密勋等人提出的正常高斯误差分布定律与试验点据的比较。由图13-33可以看出,拟合公式与试验点据符合的比较好。对式 (13 31)积分,不难算出这一区域的平均流速V2近似为Vm的0.86倍。

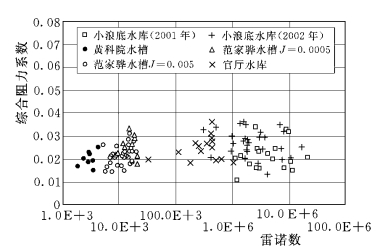

2.综合阻力

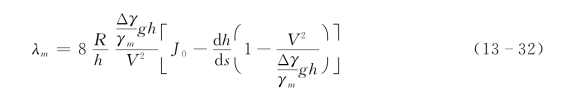

浑水异重流与一般明渠流的差异是其上边界为可动的清水层。上边界会随异重流运动而发生变化,反过来影响异重流阻力,使异重流阻力问题显得非常复杂。异重流平均阻力系数值λm采用范家骅的阻力公式。在恒定条件下,∂V/∂t=0,从异重流非恒定运动方程可以得出:

图13-33 最大流速点以上部分的流速分布

式中:J0为河底比降;d h/d s 为异重流厚度沿程变化,可根据上下断面求得。异重流的湿周比明渠流湿周多了一项交界面宽度B。分析小浪底水库不同测次异重流沿程综合阻力系数λm,平均值约为0.022~0.029,见图13-34。

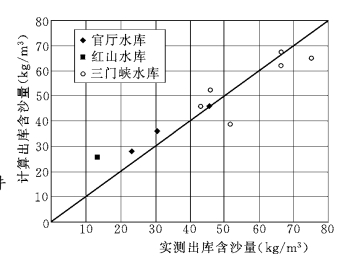

3.异重流挟沙力

运用能耗原理,建立异重流挟沙力公式(13-33)。式 (13-33)可反映异重流多来多排的输沙规律,并利用三门峡、小浪底水库实测及模型试验资料进行了检验。

图13-34 综合阻力系数

上式单位采用kg、m、s制,沉速由下式计算

式中:γs为泥沙容重;ωs为泥沙群体沉速;Sve为体积百分数表示的异重流浓度。

4.异重流传播时间

异重流传播时间T2主要受来水洪峰、含沙量、水库回水长度、库底比降等多种因素的影响。异重流前锋的运动是不稳定流运动,到达坝前的时间应通过不稳定流来计算。作为近似考虑,对于异重流运行时间可按式(13-35)计算。

式中:L 为异重流潜入点距坝里程 (约等于回水长度);q 为单宽流量;Si为潜入断面含沙量;J 为库底比降,(‰);C 为系数。

5.异重流排沙计算

采用韩其为(2003)含沙量及级配沿程变化计算公式,并利用三门峡水库、官厅水库、红山水库等异重流资料进行了验证,见图13-35。

图13-35 异重流计算与实测含沙量比较

式中:Pl,i为潜入断面级配百分数;α 为饱和系数,由实测资料率定;l为粒径组号;ωl为第l组粒径沉速;Pl为出口断面级配百分数;ωm为有效沉速;λ为淤积百分数;v取0.5。

6.异重流持续运动至坝前的临界水沙条件

水库产生异重流并能达到坝前,除需具备一定的洪水历时之外,还需满足一定的流量及含沙量,即形成异重流的水沙过程所提供给异重流的能量,足以克服异重流的能量损失。

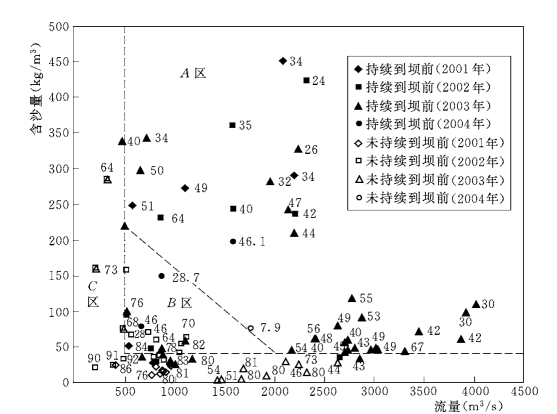

异重流的流速及挟沙力与其含沙量成正比,形成异重流的流速与含沙量具有互补性。图13-36为基于2001~2004年小浪底水库发生异重流时入库水沙资料均距坝较远,点绘的小浪底水库入库流量与含沙量的关系(图13-36中点群边标注数据为细泥沙的沙重百分数),由该图分析异重流产生并持续运行至坝前的临界条件。从点群分布状况可大致划分A、B、C 个区域。

图13-36 异重流持续运动水沙条件分析

A 区为满足异重流持续运动至坝前的区域,即小浪底水库入库洪水过程在满足一定历时且悬移质泥沙中d<0.025mm 的沙重百分数约为50%的前提下:

若500m3/s≤Qi<2000m3/s,且满足Si≥280-0.12Qi,则So>0;

若Qi>2000m3/s,且满足Si>40kg/m3,则So>0。

B 区涵盖了异重流可持续到坝前与不能到坝前两种情况。其中异重流可运动到坝前的资料往往具备以下三种条件之一:①处于洪水落峰期,此时异重流行进过程中需要克服的阻力要小于其前锋所克服的阻力;②虽然入库含沙量较低,但在水库进口与水库回水末端之间的库段产生冲刷,使异重流潜入点断面含沙量增大;③入库细泥沙的沙重百分数基本在75%以上。

C 区为Qi<500m3/s或So<40kg/m3部分,异重流往往不能运行到坝前。

当入库流量及水流含沙量较大时,悬移质泥沙中d≤0.025mm 的沙重百分数di可略小,三者之间的函数关系基本可用式S=980e-0.025di-0.12Q 描述。

需要说明的是,异重流输移条件不仅与水沙条件有关,而且与边界条件关系密切。若库区边界条件发生较大变化,使异重流运行距离大幅度缩短,或异重流运行段比降大幅度调整,上述临界水沙条件亦会发生相应变化。

13.6.1.2 异重流的利用及塑造

对小浪底水库而言,产生异重流的泥沙可来自其上游,亦可来于自身的补给。来自上游而进入小浪底库区的泥沙大体上有两种来源:其一是黄河中游发生洪水;其二是非汛期淤积在三门峡水库中的泥沙。黄河调水调沙过程中,针对不同的来水来沙状况、水库蓄水状况及不同的边界条件,提出不同的调水调沙模式。不同调度模式中针对小浪底水库泥沙的调度即是针对异重流的塑造或输移的调度。通过合理调度达到利用水库异重流排沙而实现减少水库淤积、增加坝前铺盖、调整淤积形态等多种目标。

1.自然洪水异重流的调度与利用

汛期黄河中游往往发生较高含沙量洪水,对处于拦沙期的小浪底水库而言,充分利用异重流排沙是减少水库淤积的有效途径。

(1)利用水库调节异重流满足调度指标。黄河首次调水调沙试验以保证黄河下游河道全线不淤积或冲刷为主要目标之一,因此调度预案对出库流量、历时及含沙量过程给出了控制条件。实施过程中,基于对异重流输移规律的认识,通过对泄水建筑物众多孔洞的合理调度,满足了调度指标。

(2)利用异重流排沙形成坝前铺盖。小浪底水利枢纽两岸坝肩渗漏问题急需解决,水库运用需适当兼顾尽快形成坝前铺盖。国内外许多工程实践表明,利用坝前淤积是减少坝基渗漏最经济有效的措施。黄河首次调水调沙试验将形成坝前铺盖作为试验目标之一。试验过程中,为满足调度预案中对出库含沙量的控制指标,在异重流到达坝前后,控制了浑水泄量,其余部分含沙水流被拦蓄而形成浑水水库。坝前清浑水交界面最高达197.58m。悬浮在浑水中的泥沙最终全部沉积在近坝段,使水库渗水量显著减少。

(3)利用异重流形成的浑水水库实现水沙空间对接。水库异重流运行至坝前后,若未能及时排出库外,则会集聚在坝前形成浑水水库。由于浑水中悬浮的泥沙颗粒非常细,泥沙往往以浑液面的形式整体下沉,且沉速极为缓慢。浑水水库的沉降特点,可使水库调水调沙调度更为灵活。2003年调水调沙试验,正是利用了这一特点而实现了水沙的空间对接。2003年8月上旬洪水在小浪底水库形成浑水水库,至8月28日浑水水库清浑水交界面高程变化不大。8月底小浪底水库再次产生的异重流到达坝前之后,坝前清浑水交界面在前期浑水水库的基础上,再一次迅速抬升,9 月3 日达到最高204.16m,厚度为22.2m。经粗略估算,浑水水库体积最大时约9亿m3,沙量最大时近1亿t。

黄河第二次基于空间尺度的调水调沙试验,利用小浪底水库异重流及其坝区的浑水水库,通过启闭不同高程泄水孔洞,塑造一定历时的不同流量与含沙量过程,加载于小浪底水库下游伊洛河、沁河入汇的“清水”之上,并使其在花园口站准确对接,形成花园口站较为协调的水沙关系。调水调沙期间,小浪底水库排沙量为0.815亿t,基本上将前期洪水形成的异重流所挟带至坝前的大部分泥沙排泄出库,同时实现了水库尽量多排泥沙且黄河下游河道不淤积的多项目标。

(4)利用水库联合调度延长异重流排沙历时。在水库边界条件一定的情况下,若要水库异重流持续运行并获得较大的排沙效果,必须使异重流有足够的能量及持续时间。进库流量及含沙量大且细颗粒泥沙含量高,则异重流的能量大,具有较大的初速度。异重流的持续时间取决于洪水持续时间,若入库洪峰持续时间短,则异重流排沙历时也短,一旦上游的洪水流量减小,不能为异重流运行提供足够的能量,则异重流很快停止而消失。三门峡水库的调度可对小浪底水库异重流排沙产生较大的影响。当黄河中游发生洪水时,结合三门峡水库泄空冲刷,可有效增加进入小浪底水库的流量历时及水流含沙量,对小浪底水库异重流排沙是有利的。

2.异重流的塑造与利用

所谓塑造异重流,是在黄河中游未发生洪水的情况下,通过万家寨、三门峡与小浪底水库(相对位置见图13-37)精确联合调度,充分利用万家寨、三门峡水库汛限水位以上水量泄放的能量,冲刷三门峡水库非汛期淤积的泥沙与堆积在小浪底库区上段的泥沙,在小浪底库区形成异重流并排沙出库。2004~2006 年汛前,在调水调沙的过程中,在不同的来水来沙条件及河床边界条件下,均成功地塑造出异重流并实现排沙出库。

(1)塑造异重流实施调度关键技术。人工塑造异重流,并使之持续运行到坝前,必须使形成异重流的水沙过程满足异重流持续运动条件。因此,成功塑造异重流的关键技术,首先是确定在当时的边界条件下(包括小浪底水库地形条件及蓄水状态),形成异重流并持续运行的临界水沙条件。前文异重流运行规律研究为此奠定了基础。其二是各水库如何联合调度,使在水库回水末端水沙条件满足并超越其临界条件。具体讲,水库联合调度要把握“时间”、“空间”、“量级”三个因素。

“时间”是指开始塑造异重流的时间。一般地,汛前调水调沙历时较长,而异重流排沙历时较短,往往将整个调水调沙过程划分为调水期与排沙期等时段。调水期被安排在调水调沙初期,调水期水库蓄水位较高,通过控制进入下游的流量过程,最大限度地冲刷下游河道,扩大河槽过流能力。排沙期是塑造异重流排沙过程。确定两者的转折点所对应的时间是一个关键因素。若过早,则小浪底水库蓄水位高,对异重流排沙及调整库区淤积形态不利;而过晚,即使异重流到达坝前,会面临无水排沙的局面。

图13-37 各水库相对位置示意图

“空间”是指相距约1000km 的万家寨、三门峡与小浪底水库水沙过程准确对接。小浪底水库形成异重流排沙,不仅需满足一定的流量及历时,而且需满足水流中具有足够的细颗粒泥沙含量。塑造异重流其“水源”主要来自万家寨及三门峡水库中的蓄水,而“沙源”来自三门峡与小浪底水库中拦截的泥沙。因此,水库联合调度既要保证两库泄流过程衔接,还应保证水流在传播的过程中,能冲起并挟带一定数量的泥沙,使来自不同区域的水与沙所形成的较高含沙量的水流在小浪底水库回水末端组合成一相对稳定的连续过程。

小浪底水库尾部淤积泥沙,主要由三门峡水库在泄流过程中冲刷并挟带,冲刷强度及衰减过程同时取决于泄流量的大小与历时及淤积形态与河床组成。三门峡水库非汛期拦截的泥沙主要由万家寨来流冲刷。万家寨水库泄流与三门峡水库水位对接的时机,是万家寨水库泄流在传播至三门峡水库时,三门峡水库基本上处于空库状态,营造万家寨来水可产生沿程冲刷与溯源冲刷的边界条件,使之最大限度地冲刷三门峡水库淤积物,为小浪底水库异重流提供连续的水源动力和充足的细泥沙来源。

“量级”主要指三门峡与万家寨下泄流量。三门峡特别是万家寨水库蓄水量非常有限,优化历时与泄量的关系尤为重要。三门峡水库下泄流量的目标是调整小浪底库区淤积形态并塑造小浪底水库异重流。选择三门峡水库下泄流量的大小主要考虑两方面的因素:一是充分调整小浪底库尾淤积三角洲形态的需要,即满足小浪底水库上段在横向及纵向均得到充分调整;二是在水流冲刷小浪底库尾淤积三角洲时有较大的能量,使悬浮到水体中的泥沙含量满足异重流产生并持续运行的需要。万家寨水库下泄流量需运行约1000km 才能到达三门峡水库,下泄流量及过程既要考虑对三门峡水库有足够的冲刷强度,又要考虑河床特别是小北干流河段河床的边界条件对水流传播的影响。

(2)调度预案。虽然2004~2006年调水调沙期间塑造异重流模式大致相同,但由于其来水来沙条件、水库蓄水状况、库区淤积形态及淤积物组成等各不相同,调度预案的侧重点亦不相同。调度预案定量给出异重流产生并持续运行至坝前的临界水沙条件、三门峡水库与万家寨水库泄流时机及下泄流量与过程、三门峡及小浪底库区淤积形态调整过程、三门峡出库及小浪底水库回水末端水流含水量过程、异重流输移过程及出库含沙量过程等。

2004年是利用水库联合调度首次塑造异重流,同时将调整小浪底库区淤积形态作为调水调沙的主要目标之一。库区淤积三角洲超出当时的库区蓄水位,三门峡水库泄流期间,该库段表现为沿程冲刷与溯源冲刷,所形成的浑水在回水末端潜入形成异重流,此外万家寨水库来水在三门峡库区的冲刷所形成的高含沙水流过程,进一步增强了异重流的能量;2005年小浪底库区淤积三角洲位于水库蓄水位以下,塑造异重流泥沙主要来源为淤积在三门峡库区的泥沙,三门峡出库浑水在小浪底淤积三角洲段流态表现为壅水明流或异重流。判别异重流潜入位置及壅水明流段水流含沙量的调整过程是成功塑造异重流的重点;2006年的特点是万家寨水库可补充水量十分有限,确定满足小浪底水库异重流排沙的临界补水流量及历时十分关键,对万家寨及三门峡水库水沙衔接的要求更为严格。

(3)塑造异重流效果及作用。小浪底库尾淤积形态得到调整。例如2004年,小浪底水库尾部淤积三角洲顶点由距坝70km 下移至距坝47km,小浪底库区淤积三角洲冲刷泥沙1.329亿m3;总体上减少了水库淤积。2004~2006年3次塑造异重流期间,小浪底水库排沙量1352万t。

13.6.1.3 小浪底异重流研究展望

小浪底水库实际观测、实体模型试验及数学模型计算结果均表明,水库运用初期,汛期大多时段为异重流排沙。即使在水库运用后期,若水库调水调沙运用处于蓄水状态下,仍会发生异重流排沙。因此异重流排沙将是小浪底水库今后运行中一种常见且重要的排沙方式。而且,随着库区淤积三角洲不断向坝前推进,异重流排沙效果会不断提高。

(1)加强基本规律研究。虽然黄河水利科学院定量提出小浪底水库异重流潜入条件、持续运行条件,不同水沙组合条件下异重流运行速度及排沙效果,为黄河调水调沙成功塑造异重流奠定了基础。但仍缺乏机理层面的研究。在实测资料分析的基础上,配合水槽试验与实体模型试验,在基础理论与基本规律的研究方面取得较大的进展,不仅对黄河水库调度具有现实意义,而且对泥沙学科的发展亦具有重大意义。

(2)加强模型试验研究。小浪底库区平面形态复杂,局部库段宽窄相间,10余条较大支流入汇,其交汇处往往发生异重流倒灌,不同高程泄水孔洞的调度直接影响出库水沙组合。对这些具有强三维特性的问题,小浪底水库实体模型可发挥重要作用。试验过程中获取的资料可弥补原型观测资料的不足,也为数学模型提供物理图形及参数,对进一步深入研究具有重要意义。

(3)加强原型资料观测。小浪底水库历次异重流观测资料,为研究异重流运行奠定了基础。但受观测条件的限制,观测不太全面而且不同步。例如,虽然观测了小浪底水库入库水沙资料,但水沙过程经过库区上段之后,含沙量与级配均发生大幅度调整,因而在异重流潜入段的水沙条件却无详细观测资料。还有如异重流支流倒灌、异重流局部损失、异重流潜入位置等问题的深入研究,同样受到观测资料的限制。加强原型资料观测是小浪底水库异重流研究的保障。

(4)合理调节异重流排沙过程。随着库区淤积三角洲不断向坝前推进,异重流排沙比及出库悬沙粒径有逐渐增大的趋势。小浪底水库拦沙初期模型试验结果表明,在设计的水沙条件下,当淤积三角洲推进至距坝10km 以下时,异重流平均排沙比可达50%左右。届时,同时兼顾满足减少库区淤积及黄河下游输沙要求,合理调节异重流出库过程尤为重要。

有关泥沙研究进展的文章

陡峻的地理形势,及多灾的暴雨天气系统,导致雪野水库洪水频繁,严重威胁到下游莱芜市区及周围灌区的安全。因此急需精度高、可靠性强的洪水预报方法,为雪野水库防洪、灌溉、发电及供水等调度提供科学的技术支撑和保障。2012年7月8日,雪野水库上游受连续降雨的影响,发生了一场大洪水。图3-2-7TVGM模型的流水预报应用......

2023-06-25

机器视觉,即采用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉技术比较复杂,最大的困难在于人的视觉机制尚不清楚。可以预计的是,随着机器视觉技术自身的成熟和发展,它将在现代和未来制造企业中得到越来越广泛的应用。本章在介绍机器视觉系统组成、相关算法的基础上,重点介绍了机器视觉在人脸识别以及工业领域的应用。......

2023-06-28

光网络是面向传送的信息基础设施,在现代通信网中发挥着重要作用。与此同时,波分复用技术的成熟与广泛应用,为充分挖掘光纤带宽和支撑网络通信能力的增长提供了根本保证。下面重点讲述若干代表性光网络技术,包括光传送网、分组传送网、频谱灵活光网络等,它们分别从不同角度的发展思路和不同阶段的需求驱动,在宽带网络中发挥了重要作用。......

2023-06-26

水资源短缺的西部各州的发展刺激了美国水权交易的发展,西部加利福尼亚州的水权交易状况代表了美国水权交易的历史。1859 年,加利福尼亚州最高法院确立了水权交易的合法性。通过对美国水权交易的简单梳理发现,美国水权交易的历史悠久,交易形式多样,同时还呈现出如下几方面的特点。其次,美国各州适用不同的水权交易方式。由于水资源保有量存在较大差异,即使各州都发生水权交易行为,但交易发生的方式差异甚大。......

2023-07-01

而采用视觉传感器CCD采集的图像进行分析,得到的是沿焊枪行走方向熔池前端的一段焊缝曲线的位置变动。在焊缝曲线尚未影响到控制量之前,系统实际上已经检测到了这种变动的干扰,这样当焊枪行走到预定的位置处时就可以采用偏差已知的调节方法,实现焊缝跟踪的定位调节,即这是一个闭环系统。在焊接跟踪系统中,CCD检测到的焊缝位置其实并不是真正的被控制量。......

2023-06-26

在保健品中使用的主要是磷脂酰胆碱和磷脂酰丝氨酸,本方法只包括PC和PS的定量测试。②样品液的配制:称取一定量含有约20 mg磷脂酰胆碱或磷脂酰丝氨酸的样品,转入25 mL容量瓶中,加入10 mL温水,超声5 min清洗样品,然后尽可能多地移去清洗液,再加入10 mL氯仿和5 m L乙醇,超声10 min,冷却后再加入乙醇至刻度,摇匀后离心5 min,吸取清液即可注射。......

2023-07-02

衔铁的振动既会产生噪声,又会使电磁系统以及与之刚性连接的零部件加速损坏,甚至它还有可能导致开关电器的触头发生振动,加重触头的电气磨损,引起触头熔焊,最终破坏开关电器的正常工作。因此,必须采取适当的技术措施防止电磁系统发生这种有害振动。这种导体环起到将磁通分相的作用,故称为分磁环,又由于此环系短接且电阻甚小,故又称为短路环。图4-30磁环及工作气隙的等效磁路图有分磁环时的磁极;气隙部分的等效磁路......

2023-06-30

可靠性、抗干扰能力强是PLC最重要的特点之一。PLC采用扫描工作方式,减少了外界环境干扰引起故障的情况。这也是PLC获得普及和推广的主要原因之一。PLC的用户程序大部分可在实验室进行模拟调试,这缩短了应用设计和调试周期。PLC的应用领域目前在国内外,PLC已被广泛应用于冶金、石油、化工、建材、机械制造、电力、汽车、轻工、环保及文化娱乐等各行各业。随着PLC性价比的不断提高,其应用领域不断扩大。这是PLC最基本也是最广泛的应用。......

2023-06-20

相关推荐