13.4.2.1库区泥沙运动规律及输沙特性小浪底库区模型试验过程显示,洪水进入水库的壅水段之后,由于沿程水深的不断增加,其流速及含沙量分布从明流状态逐渐变化,水流最大流速由接近水面向库底转移,当水流流速减小到一定值时,浑水开始下潜并且沿库底向前运行。......

2023-06-23

13.5.2.1 水位变化

小浪底水库运用初期,下泄水流的含沙量较低,整个河段普遍遭受不同程度的下切。小浪底水库运用5年后,不同时段典型站点Q=3700m3/s流量下水位变化见表13-9,水位下降幅度基本呈现出沿程和随时间有所递减的规律。河槽冲刷下切后,过洪能力增大,柳园口以上河段平滩流量可达6000m3/s,以下河段平滩流量也在4500m3/s左右。

表13-9 不同时期各典型站水位变化表(单位:m)

13.5.2.2 河势变化

温孟滩河段位于沙质河床的最上端,河道工程相对配套,河床以下切为主,主流顶冲部位较稳定,没有出现工程脱河现象。

伊洛河口至孤柏嘴河段,滩地广阔,无控导工程,初始流路为神堤将主流挑向对岸,主流北摆坐弯折向南岸。伴随着塌滩坐弯凹岸不断蚀退,形成顶部向东的鹅头弯。由于神堤工程送溜段过短,水流裁弯取直,滑过神堤下首直接傍沙鱼沟工程下行,进入了英峪至孤柏嘴之间的大山湾,凹岸流速较大,所以该河段应采取工程措施以防止山湾坍塌后退。受官庄峪山嘴的挑流作用,其下游东安滩地坍塌较为严重,主流北移400~600m,主流在弯顶的蚀退使其形成横河,顶冲右岸山体。总的来看,自然山弯在冲刷过程中可能出现坍塌是该河段面临的主要问题。

邙山提灌站至马渡河段,主流摆动范围较小,基本在控导工程控制范围内;来潼寨至赵口河段,因武庄工程较短,而来潼寨送溜大都靠武庄下首,随着冲刷的发展,主溜在赵口闸附近靠溜逐渐下挫到赵口险工;九堡至大张庄之间,水流自然形成的初始流路冲刷后为顺直河道。大张庄以下,在黑岗口上延工程、大宫相继出险,主流超出了工程控导范围。王庵工程靠河后,古城着溜点不断下移,试验结束时主溜仅靠古城最后一道坝,主流迅速在其下首滩地坐弯,塌滩较为严重 (见图13-30)。曹岗至东坝头河段,河势比较归顺。

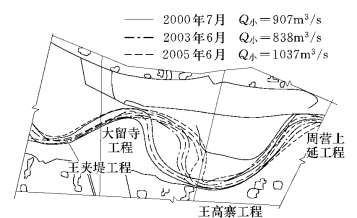

东坝头以下,工程布局相对配套,主流基本在工程控导范围之内,尤其辛店集工程因走向横拦大河,导流能力强,河势较为稳定;但大留寺工程河势逐年下挫,试验结束时,大留寺工程只靠边溜,主流在大留寺下首坐弯,遂转向形成顶冲王高寨工程的横河 (图13-31);像大留寺工程河势变化一样,老君堂工程最终出现脱河现象。高村靠河位置相对变化较小,其下游直至苏泗庄,河势也基本在险工及护滩控导工程控制范围之内。

图13-30 韦城至曹岗河段河势变化

13.5.2.3 河床变化及塌滩状况

试验表明,不同时期河道横剖面有较大变化,其中有些断面反映出主槽在横向出现很大位移。

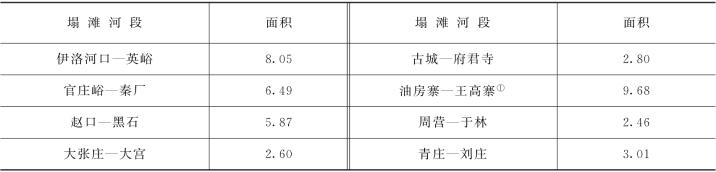

三门峡水库拦沙运用期,铁谢至高村河段滩地大量塌蚀,累计塌滩面积达280km2。与三门峡水库运用初期下游河床边界条件相比,目前大部分河段的河道整治工程已不断完善,整个游荡性河段的主流摆动范围均明显变小。方案一试验结束后塌滩面积见表13-10,试验河段累计塌滩面积为40.96km2,较三门峡水库拦沙期下游塌滩面积大为减少。

图13-31 王夹堤至周营河段河势变化

表13-10 塌滩面积统计表(单位:km2)

① 主流下挫。

13.5.2.4 河床稳定性变化

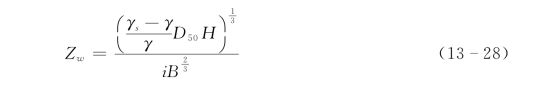

试验初期、中期、末期各河段纵比降不同程度变缓。冲刷后河床粗化,同时悬沙粒径也有所变粗。采用张红武等提出的河流综合稳定性指标,即

并给出其判别指标:Zw值随河型不同呈规律性变化,Zw<5为游荡性河流;Zw>15为弯曲型;分汊型介于其中。分析河床稳定性变化。将Q=3000m3/s时试验河段清水冲刷前后相应的B、H、D50、i等代入上式,计算冲刷后Zw值约为冲刷前的1.4~1.8倍,河床稳定性增加,游荡性削弱,但Zw仍小于5,河型属游荡性。

有关泥沙研究进展的文章

13.4.2.1库区泥沙运动规律及输沙特性小浪底库区模型试验过程显示,洪水进入水库的壅水段之后,由于沿程水深的不断增加,其流速及含沙量分布从明流状态逐渐变化,水流最大流速由接近水面向库底转移,当水流流速减小到一定值时,浑水开始下潜并且沿库底向前运行。......

2023-06-23

当忽略试样体积变化时:2.应力计算2.1剪应力强度计算对于轴对称三轴剪切:式中 τ——剪应力强度,MPa; σ1——轴向主应力,MPa; σ3——径向主应力,MPa。......

2023-10-02

根据8.2试验结果,以α-淀粉酶、半纤维素酶、纤维素酶、蛋白酶、果胶酶的浓度为因素,每个因素设计4个水平,以较能反应烟叶内在品质的施木克值作为指标,按正交表L16安排试验,因素水平表、试验方案和试验结果,如表8-1和表8-2所示。......

2023-10-28

◇从同样的条件出发为什么得出截然相反的结论普罗泰戈拉是古希腊智者派的开创者。二人运用的都是二难推理的形式,他们从同样的条件出发却得出截然相反的结论,问题在于,他们使用了不同的标准。二人同时使用了两个标准,因此,违背了同一律对判断的要求,如此争论下去不会有什么结果。因此,同一律并不否认事物的运动与变化。条件变化了,概念、判断也要随之变化,这并不违反同一律。......

2023-12-04

现代开断能力试验中,很多将计算机辅助测试系统用于大容量试验,该系统包括传感部分、转换环节、隔离保护、波形采集记录装置、打印输出等部分,数据采用微机处理系统来测量试验中所需要的结果。采用数字信号后,可以提高测量的精度和可靠性。......

2023-07-02

这就是说,作为推理前提的判断必须是正确地反映客观事物与其联系或分离的。有时候,前提不是真实的,而结论可能是正确,但是这结论的正确只是偶然碰见而不是前提的必然之结论。人民正确的法律和一个实在的案情结合起来,而这结合又是按照正确思维的形式,那么,结论就一定是正确的。......

2023-11-08

在试验过程中,除根据绝缘是否击穿来判断发电机绝缘性能外,还应根据泄漏电流随电压的变化情况、吸收特性、同一试验电压下各相泄漏电流值的差别以及与以往试验数值的比较,来判断发电机的绝缘状态。1)绝缘正常时,其泄漏电流值三相基本是平衡的。若泄漏电流值增大且无充电现象或充电现象不明显,则表明绝缘受潮、严重脏污或有明显的贯穿性缺陷。......

2023-06-27

1)被试物一般经过交流耐压试验,在持续的1min内不击穿为合格,反之为不合格。②根据试验接线的控制回路的情况进行分析。在试验过程中,如果被试物发出响声、冒烟、焦臭、火花以及燃烧等,一般都是不允许的,经查明异常情况确实来自被试物的绝缘部分,则可认为被试物存在问题或已击穿。2)在试验过程中,若由于湿度、温度或表面脏污等引起沿面放电或空气放电,则不应认为不合格,应在经过清洁、干燥等处理后再进行试验。......

2023-06-27

相关推荐