图3.6模型参数随应力幅Δτ变化的曲线图3.7用多尺度模型计算得到疲劳损伤演化曲线与实验测试结果的比较图3.8疲劳损伤演化模型分析结果验证为验证多尺度模型在描述微细观尺度下疲劳裂纹扩展行为方面的有效性,根据测试结果和反演的参数AΔγα,用式计算得到在低周疲劳中微裂纹扩展的数量级为10-8~10-7 m/cycle,在10-8~10-7 m/cycle高周疲劳中微裂纹的扩展数量级为10-10~10-9 m/cycle。......

2023-08-26

10.4.3.1 潮位和流速验证

验证的水文泥沙资料是1996年2~3月和1996年9月长江口大范围海域的实测资料。这两次测验期间的大通月平均流量分别为9447m3/s和40783m3/s,分别代表枯季和洪季的来水来沙条件。

潮流数学模型分别验证了1996年2月15日~3月15日13个潮位站和1996年9月1~30日17个潮位站的实测潮位过程,分别验证了1996年3月大、中、小潮(10个测点)和1996年9月大、中、小潮(8个测点)的实测流速和流向。从验证结果可以看出,洪、枯季大、中、小潮的潮位、流速、流向与现场实测值基本一致,所计算出的流场较好地反映了长江口从口内至口外的由往复流到顺时针旋转流的流态特征。

10.4.3.2 南北槽分流比验证

分流比是衡量分汊河道的一个重要指标。1997年3月在南北槽分流口处进行了全潮水文流速测量,其测点分别布置南槽和北槽上口。潮流数学模型验证结果显示,模型较好地反映了南北槽口门处的潮流运动情况,可以用于整治工程实施后的分流比研究。

10.4.3.3 悬沙验证

利用上述1996年枯季9个测点和洪季8个测点的大、中、小潮实测含沙量过程线对模型进行了验证。根据实测资料,长江口地区悬沙粒径约为0.01mm,对于这样的细颗粒泥沙,其沉速受海水絮凝作用较大,而含盐度从外海向上游的变化又与上游径流量的大小有关,因而在同一部位,枯季和洪季的絮凝沉速值也不同。另一方面,不论是否发生絮凝,悬沙沉速均与水温有关。模型中根据枯季和洪季的实际水温和含盐度的沿程变化,对悬沙颗粒沉速的沿程变化进行了概化,其沉速值变化于0.008~0.07cm/s之间。长江口的含沙量还受波浪场的影响,各处的波高和周期均按引水船、高桥和北槽中三个测波站的实测值进行插补。

枯季和洪季共17条垂线大、中、小潮的全潮含沙量过程线验证计算表明,在潮流和波浪共同作用下的含沙量分布场与实测基本一致,因而可以利用此模型研究由悬沙引起的河床冲淤变化。

10.4.3.4 底沙验证

对于全沙模型来说,只验证悬沙是不够的,还需对模型中的底沙运动进行验证。由于在现场没有测取过底沙,采用长江口动床物理模型试验结果来验证数学模型中的底沙输移规律。此动床模型中没有悬沙,因而其河床冲淤变化完全是由底沙引起的。

将长江口动床物理模型视为原型进行数学模拟,所有量均直接采用物理模型中的量。依据该物理模型情况,在数学模型中也将南港高桥以下包括南槽上半段和北槽全部取为动床,模型沙沙粒的容重为1.18t/m3,d50=0.32mm,d30=0.20mm。动床物理模型试验是在上游流量恒定为30000m3/s,下游潮汐按一个中潮反复进行的。在数学模型中采用1996年9月洪季连续一个月潮汐 (其中有大潮、中潮和小潮)反复进行,此一个月的上游平均流量为40783m3/s,即与物理模型中的放水条件基本相同,差别很小。动床底沙物理模型试验是在一期工程建成条件下在原有河床地形基础上进行的,底沙数学模型按同样条件进行运算。计算表明,随着试验时间的延长,北槽航道的冲刷范围和深度不断增大。当数学模型模拟物理模型试验9个小时后,在北槽上深槽与中深槽之间-8m 等深线完全贯通,并在-8m 等深线内出现多处-9m 深槽,深槽之间也已接近-9m,北槽内的-8m等深线还未与口外-8m 等深线连通。当数模中将物理模型试验时间延长至15个小时时,北槽上深槽和中深槽之间不仅-9m 等深线完全贯通,且多处出现-10m 深槽。北槽河段的-8m 等深线已与口外相通,只是-9m 线尚未与口外接上。这些在底沙动床数学模型中出现的情况与在底沙动床物理模型试验过程中观察到的情况基本相同,表明数学模型能够较好地模拟物理模型中的地形变化,从而说明数学模型中的底沙运动规律得到了物理模型试验的验证。

10.4.3.5 地形验证

长江口河床的冲淤变化,一般都是悬沙和底沙共同作用的结果,因而需要用包括悬沙和底沙在内的全沙模型来研究。近年测图表明,从南槽南侧至北槽北侧这一区域,特别是九段沙以下深水区域,几乎没有变化,只是北槽为了保持-7m 高程每年都在北槽航道上段维护疏浚,每年疏浚量在1000万m3左右。

在全沙模型中利用枯季和洪季各一个月连续潮位实测资料在1995年地形基础上进行一年计算,以便用1996年地形进行验证。波高和波周期采用多年实测平均值进行插补。由全沙数学模型给出的纵剖面冲淤变化,除北槽航道所在的纵剖面外,其他纵剖面的计算线与1996年实测线接近。北槽航道上段的计算线较实测线略高,其高出量为1175万m3。根据疏浚记录,此年在航道上段的挖泥量为1100万m3,两者一致,可以认为计算的淤积量和淤厚分布与实际淤积量和淤厚分布基本相同。上述表明,此全沙数学模型可以较好地复演由南槽南侧至北槽北侧大片区域的冲淤变化,因而可以用此全沙数学模型预报整治工程后的河床冲淤变化。

10.4.3.6 航道骤淤验证

长江口每年都有台风过境,产生大浪和壅水,并常遇天文大潮,形成浪大流急的局面。台风时在波浪掀沙作用下长江口的水下暗沙,如九段沙和横沙东滩,发生泥沙再悬浮,海水一片混浊,水体含沙量很高。台风过后,掀起的泥沙一部分被潮流带到航道,造成航道的大量回淤。近几十年来对长江口影响最大的一次台风并遭遇天文大潮的 “二碰头”发生在1983年9月下旬的10号台风,即8310台风。这次台风风速虽不很大,约16m/s,但在长江口形成了3m 以上的大浪,增水高度达2m,它曾对长江口南槽-7m 航道造成了严重淤积。在25km 长的挖槽范围内几乎淤平,最大淤厚达1m,平均日最大淤强达10cm,总淤积量为320万m3。淤后的航道水深只有-6.2m,基本上又恢复到挖前的水深。另一次大台风遭遇天文大潮的“二碰头”发生在1986年8月中下旬,即8615号台风。这次台风的风速很大,达20m/s,但浪并不太大,波高只有1~2m,在北槽16km范围内发生了淤积,最大淤厚达0.6m,平均日最大淤强为2cm,总淤积量为90万m3。因当时北槽航道超挖较多,实际已浚深至-7.5m 以下,淤后还保持了-7m 的航道,对航运未造成很大影响。

长江口北槽修建整治工程浚深航道后,如发生强台风与天文大潮相遇,即 “二碰头”的情况,是否会出现导致航道淤平的后果,值得认真研究。为此利用这两次大台风造成的南槽和北槽航道淤积的资料,对全沙数学模型进行了验证。

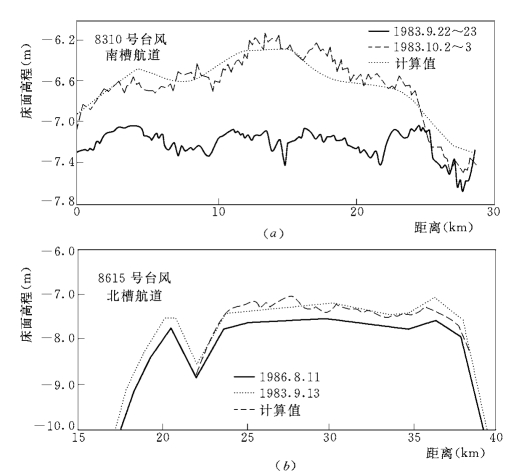

8310号台风前曾于1983年9月22~23日对南槽航道地形进行了测量,台风过后又于10月2~3日测量了地形,其间共10天。8615号台风前曾于1986年8月11日测量了北槽航道地形,台风过后于9月13日又测量了北槽航道地形,两次测量间隔33天。在数学模型中逐日波浪要素的取值均依据当时的实测值。计算结果表明,台风过后航道底高程的数模计算结果与实测结果非常接近,淤积厚度和沿程分布都基本一致 (图10-17)。对这两次台风所造成的航道淤积的验证,为预报北槽航道各期工程后的台风暴潮淤积提供了基础。

为了选取对北槽航道淤积影响最大的台风进行工程后的预报,提取了8310台风南槽航道淤积时北槽的淤积计算结果,当时北槽并未进行疏浚,为自然水深。从计算结果看,除口外深水部位不淤外,全北槽也都发生了不同程度的淤积,最大淤厚有0.8m,平均日最大淤强达8cm,超过了8615号台风时的日最大淤强和总淤积厚度。因此在预报北槽航道工程后的台风淤积时,应当按8310台风进行,以了解可能发生的最大回淤。

图10-17 台风前后南北槽航道底高程变化

有关泥沙研究进展的文章

图3.6模型参数随应力幅Δτ变化的曲线图3.7用多尺度模型计算得到疲劳损伤演化曲线与实验测试结果的比较图3.8疲劳损伤演化模型分析结果验证为验证多尺度模型在描述微细观尺度下疲劳裂纹扩展行为方面的有效性,根据测试结果和反演的参数AΔγα,用式计算得到在低周疲劳中微裂纹扩展的数量级为10-8~10-7 m/cycle,在10-8~10-7 m/cycle高周疲劳中微裂纹的扩展数量级为10-10~10-9 m/cycle。......

2023-08-26

随机模型的建立过程实际上是对总体的估计过程,由于水文系列的统计特性复杂,同时在参数估计时信息不充分,这就可能在某些情况下导致估计总体和真正总体在统计特性上有明显差异。因此,对估计总体还要作进一步的检验。因而可以认为建立的宜昌站洪水过程随机模型在统计推断的基础上是可以接受的。对模拟结果还必须进行水文上的合理性分析,洪水过程形态的分析是模型合理性检验的主要方面。......

2023-08-23

图5-112中性物质在弯道中图 ,图 和图 连续排放的平均浓度验证图5-112中性物质在弯道中图 ,图 和图 连续排放的平均浓度验证图5-113试验深槽以及垂向计算网格示意图图5-113试验深槽以及垂向计算网格示意图图5-114计算深槽水流结果与Van Rijn 试验及Alfrink 计算结果比较5.5.5.3深槽水流、 泥沙计算验证图5-114计算深槽水流结果与Van Rijn 试验及Alfrink 计算结果比较5.5.5.3深槽水流、 泥沙计算验证Van Rijn 在进行了多组不同尺寸和流量的水流跨过深槽的水槽实验。......

2023-06-22

为提高机器学习模型的效用,我们采用5折交叉验证方法,随机从原始数据中选择10 000例,并均分成5个数据集,分别标记为1,2,…使用数据集训练机器学习模型时,每次随机选择其中一个数据集为测试集,其余4/5的数据作为训练集进行模型训练,从而建立模型。......

2023-07-31

图10-1#1模型布置 10.3.2.1潮位验证在5个模型上进行大潮和中潮验证。图10-9中潮中浪各模型初始波高过程线10.3.2.4含沙量验证在#1、#2、#3、#4和#5模型上进行含沙量验证。......

2023-06-22

在完成建模过程之后,就是验证。对于验证可定义如下:如果模型运行符合建模者的要求,就可称模型已被验证。建模者必须多次重复该过程,直至验证和校准阶段的模型输出能使建模者满意。验证的这一部分在很大程度上是以主观标准为依据的。在验证阶段还应检查模型的长期稳定性。遗憾的是,由于缺乏时间,许多模型还没有经历适当的验证。因此,强烈建议在建模过程中的这一重要阶段,应花费足够的时间去验证并规划必要的资源分配。......

2023-11-17

模型用于待建工程计算前,应进行天然河道率定。最大输沙率计算值为0.16615kg/s,发生在7920s,沙峰试验值较计算值滞后。最大输沙率试验值与计算值之比1.69。验证计算结果见图9-25。......

2023-06-22

相关推荐