调水系统中水文情势的改变意味着河槽输水能力的下降或提高,河床演变过程的减弱或增强。考虑河床演变过程可能的发展方向时,必须要明确各种水工建筑物造成的水位情况和水质的预测。带走的泥沙沉积在尤戈河河口段和在小北德维纳河上游形成浅滩,由于泥沙沉积使得浅滩上的航行条件恶化。......

2023-06-30

9.1.3.1 清水冲刷河床粗化

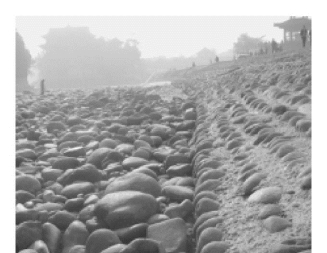

清水冲刷河床粗化规律研究是河床演变学的重要基础课题之一。例如,岷江紫坪铺水利枢纽工程蓄水运行后,清水下泄对都江堰长期冲刷影响将涉及都江堰工程枢纽主要建筑物冲刷(图9-2 ~图9-4)。在紫坪铺水利枢纽工程兴建后,鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三大主体工程以及百丈堤、杩脚沱护岸工程、内外金刚堤、人字堤、二王庙顺堤等辅助工程的安全保护是确保都江堰工程的必要条件。为此,需要正确预报紫坪铺工程修建前后都江堰河道演变发展趋势,在水流坐弯或冲刷严重的部位,加以适当的、必要的、经济合理的保护措施,并把这种河势稳定地控制住,避免河道中冲刷部位不断变化,把冲刷部位相对固定下来,减少冲刷深度,形成稳定的卵石河道,从而保证都江堰工程在紫坪铺水利枢纽工程清水下泄长期冲刷下的安全。

图9-2 鱼嘴冲刷

图9-3 都江堰卵石河床

河床的冲刷与粗化是一个十分普遍的现象,当河道水沙条件改变引起床面冲刷时都会出现粗化。1973年汛后都江堰河段鲤鱼沱床沙的坑测结果表明,河床表层全部由大于40mm 卵石组成,次表层中的50%小于40mm,说明河床粗化很明显(曹叔尤等,2000)。粗化程度高低,对水流输沙能力、动床水流阻力影响颇大,直接影响着河床冲淤演变及其水面线的准确计算。

图9-4 飞沙堰上游河道冲淤地形

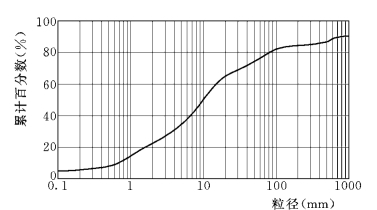

图9-5 马边河上游河段推移质级配

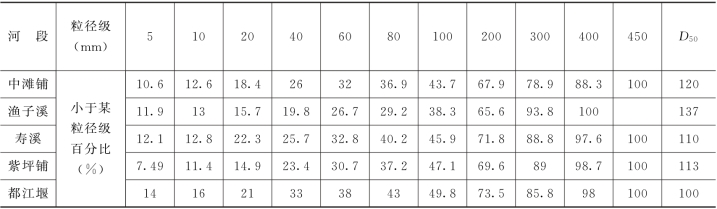

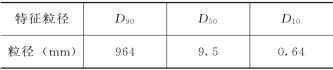

河床的冲刷与粗化的基本条件是泥沙颗粒分布宽,其中大颗粒有一定比例。表9-2是岷江上游至都江堰河段的河床级配,其D50均在100mm 以上。图9-5和表9-3为马边河上游河段推移质代表粒径及推移质颗粒级配曲线,其中D90接近1.0m。

表9-2 岷江上游各河段河床级配成果表

河床的冲刷与粗化的主要原因是冲刷过程中粗细沙粒投入运动的数量与床沙级配并不成比例。实际情况是,起初细颗粒起动输移较多,久而久之,床沙组成逐渐变粗,起动颗粒越来越少,最终在床面上形成一较稳定的抗冲粗化层。由此强化了河床的抗冲能力,制约了冲刷的进一步发展。如水利枢纽蓄水运行初期,下游河道因遭受下泄清水冲刷而使床沙粗化,同时引起河道水位、河床变形、河床演变及航道条件等一系列变化。这些变化对防洪、发电、航运等有重要影响。天然河道由于自然或人为因素,当河段来水来沙条件与其挟沙能力不相适应时,床沙会发生粗化或细化。床沙粗细化是预报坝下河床冲刷深度、挟沙能力和河相关系的关键。

表9-3 马边河上游河段推移质代表粒径

9.1.3.2 山区入汇型河道演变特性

水沙交汇区在我国的大小河流和水利工程中广泛存在着。入汇型河道的水沙运动受众多因素影响及其工程应用目的之差异显得极其复杂。目前对水沙交汇区水流特征研究较多,但对入汇型河道的三维水流结构、泥沙运动及床面形态演化的研究还稍显不足。王协康等(2005),刘同宦等(2005,2006)通过水槽试验研究入汇角为30°时支流斜接主流入汇型河道的水沙运动情况。试验结果表明:

(1)清水冲刷过程中,推移质运动具有间歇性、脉动性,其输沙率随时间大幅度变化。单一主流中,河道泥沙呈“波”状输移,冲刷自上游往下游发展,其冲刷程度自上游往下游递减。随着流量的增大,单一主流的上游断面冲刷越严重,累积输沙量随之增大。

(2)支流来清水时,主流最强冲刷带在入汇口下游剪切面附近发生。在试验初期,主流输沙率脉动强、峰值大,输沙率随汇流比增大而增大,在入汇口下游迅速形成冲刷深槽;在试验后期,输沙率强度变小、脉动周期变长、峰值变小,随着汇流比增大,输沙率值变小,稳定后的冲刷深槽的范围随之增大。不同汇流比下的累积输沙量与单一主流的累积输沙量相比呈现不同的演化趋势。

(3)支流有来沙时,部分来沙成为主流冲刷的补给,另一部分随水流向下输移,使主流累积输沙量单调增加。当汇流比较小时,入汇口下游主流断面由于支流来沙淤积而使其过水面积变化很大,甚至减小。当汇流比较大时,主流上游断面输沙能力减弱,若主流挟沙能力超过了支流和主流上游来沙能力,在入汇口下游的收缩区内仍会出现冲刷深槽,若主流挟沙能力不足以全部带走支流来沙和主流自身输沙时,会在入汇口下游造成淤积。由于分离区的存在,会在入汇口下游主流右侧形成局部推移质淤积三角洲。

有关泥沙研究进展的文章

调水系统中水文情势的改变意味着河槽输水能力的下降或提高,河床演变过程的减弱或增强。考虑河床演变过程可能的发展方向时,必须要明确各种水工建筑物造成的水位情况和水质的预测。带走的泥沙沉积在尤戈河河口段和在小北德维纳河上游形成浅滩,由于泥沙沉积使得浅滩上的航行条件恶化。......

2023-06-30

滨河植被对河床演变的影响表现在如下五个方面:在大部分过流表面产生水流阻力。在河流系统中,滨河植被在不同地形上的分布主要取决于河流过程对植被的作用强度和物种的承受能力,也取决于物种与其他河边植物的竞争能力。过去几十年来对滨河植被的研究显示,滨河植被产生的大树干残骸是河流地貌形态及其过程的重要影响因素。当水流冲刷力超出河滩以及植被的抗剪强度,河边植物与河滩沉积物一起倾倒,成为河道中LWD 的一部分。......

2023-06-22

山区河流工程泥沙研究主要涉及兴建各类工程建筑所引起的泥沙问题。重点在山区河道型水库泥沙淤积、电航枢纽的防沙措施、水利枢纽下游的河床演变及其防治、取水工程与渠系泥沙问题、防洪工程及河道整治以及与泥沙问题有关的调度及工程管理等。水利枢纽的泥沙问题表现在电站进水口的泥沙淤积、进入取水口的泥沙沉积与粗沙对高水头水电站水轮机叶片的磨损、通航工程船闸引航道及口门的淤积。......

2023-06-22

图9-1是四川一座山区河流水电站泥沙灾害物理模型试验照片。不幸的是,恢复发电仅10个月,于2001年7月28日因特大暴雨,整个流域山洪暴发,临河山体滑坡垮塌,河道泥沙在两河汇合处大量堆积,给电站造成毁灭性灾害。野外观测与模型试验表明,诱发该电站山洪灾害的原因在于西南山区河流水沙特性,即在洪水期水急,流速大,泥沙运动剧烈。电站所在的河道两侧土质松散,常遭遇山体滑坡及泥石流灾害。......

2023-06-22

建桥后的河床演变,各类河段具有不同的特点。图6-11平原顺直型河段平面;桥位断面图6-12平原弯曲型河段平面;桥位断面图6-13平原游荡型河段平面;桥位断面平原河流,若桥孔压缩河滩较多,河滩水流大量进入桥下河槽,使河槽的水流挟沙能力增大,可能引起桥下河槽的局部扩宽,威胁河滩上的墩台基础。......

2023-11-20

图7-7东江滨河植被多样性与高程的关系利用滨河植被可以分析河床演变过程。利用各种河流地形上发育树木的年轮可估计河槽展宽速度、河岸变迁和漫滩淤积速率。树木生长的年增长特性已成为了诸多运用年轮验证重要水文、地貌事件的规模和频率方面研究的基础。图7-8显示了河岸坍塌、河道迁徙、河滩淤积等地貌事件的植物学证据。过去的25年里,出现了大量的滨河植被与水力学和河床演变过程之间的相互作用方面的研究成果。......

2023-06-22

山区河流复杂的水文泥沙特性可以川江为例。川江自宜宾至宜昌全长1045km,为山区河流。表9-1川江河段平均水文特征值表山区河流水沙运动的非恒定性、卵石运动的随机性和间歇性是山区河流的突出特点。......

2023-06-22

相关推荐