与单一防洪调度相比,该方案排沙有所增加。在新水沙条件下,进一步计算了上述4种调度方案多年泥沙冲淤特征,4种沙峰排沙调度方案均有增加排沙的作用,年平均增加排沙量均在50万m3左右,各方案相差不大。综合来看,水库下泄流量先减小后增大再减小的沙峰排沙调度方案为较佳方案。表8.5-8新水沙系列三峡水库沙峰排沙调度水库排沙年平均增加量......

2023-06-21

试验的主要目的是研究铜在含沙水流中的迁移扩散。含沙水流中的铜以溶解态和吸附态两种形式迁移,其中吸附态铜的运动规律和吸附它们的沙粒的运动规律是相同的。

在各处水流含沙量大致均匀的情况下,除随水迁移外,沙粒之间还会发生位置交换,为了把这一过程与沙在浓度梯度驱动下的扩散过程相区别,称之为含沙水流中沙的混掺过程。吸附有铜的沙粒在含沙水流中的混掺是铜在含沙水流中迁移扩散过程的一个重要方面,因而设计本组试验进行研究。

为了研究吸附有铜的沙粒在含沙水流中的混掺过程,制备了吸附有铜的沙作为示踪剂。制备时把沙浸泡在充分过量的CuSO4溶液中,使其吸附饱和,之后把示踪沙用清水洗涤数次,以去除沙表面松散附着的铜,使进入水中的铜尽量少。

试验的一个前提是示踪沙上吸附的铜在试验条件下很难解吸进入水中,这一点已被很多研究所证明。金相灿(1984)研究了吸附有铜的悬浮物(采自黄河干流龙门)在黄河原水中的释放,发现在用吸附量为2.43~9.25mg/g的沙配成的含沙量2.0g/L 的水流中,铜的解吸百分比只有3.1%~5.3%。而且解吸过程比吸附过程慢得多。高宏等 (1996)用黄河干流泥沙在p H=6.6的蒸馏水中进行重金属释放实验,实验中配成含沙量10g/L的含沙水样,振荡15min,结果在用干流17个地点采得的沙样配成的水样中,有15个在平衡液中未检出铜离子,只有下河沿和陈山口两地的沙样释放实验中检出液相铜分别为0.005ppm 和0.008ppm。徐云麟等(1990)利用伊洛河悬浮物在p H 值5.4~6.1,温度25℃,振荡3h的条件下,进行了用0.01M 的CaCl2和1%的富里酸解吸重金属的实验,结果表明铜几乎不被Ca2+解吸,最大解吸百分比为0.79%。

泥沙中金属的释放主要由四类化学变化引起,即盐浓度升高,氧化还原条件变化,p H 值下降,天然或合成络合物的使用,以及一些生物化学过程。在试验条件下,这几种促使重金属解吸的因素都不存在,因此可以认为本试验中示踪沙上吸附的铜基本不会解吸到水中,因而采样测得的含沙水流中铜总量反映了样品中示踪沙的量。

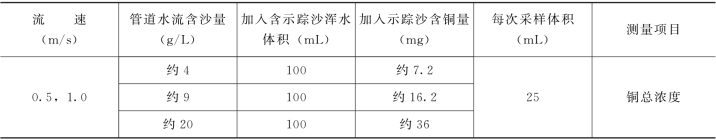

试验中,向含沙水流中加入含有示踪沙的浑水,所加浑水与管道中原有水流含沙量相同,这样就认为示踪沙进入管中后只发生掺混作用。采样测定铜总量,直接用加入示踪沙所含的铜量和采样测得的铜量进行分析,不再换算成示踪沙量。沙掺混试验的试验条件如表8-5所示。

表8-5 沙掺混试验的试验条件

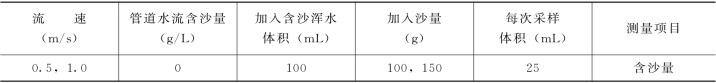

同时进行了一组沙在清水中扩散的试验,这些试验的结果可用来和污染物扩散及沙掺混的试验结果进行比较分析。将欲加入水流中的沙配成含沙量很高的浑水,加入水流中,按规定的取样时间用25m L 比重瓶取样,称重计算含沙量。沙扩散试验的试验条件如表8-6所示。

表8-6 沙扩散试验的试验条件

有关泥沙研究进展的文章

与单一防洪调度相比,该方案排沙有所增加。在新水沙条件下,进一步计算了上述4种调度方案多年泥沙冲淤特征,4种沙峰排沙调度方案均有增加排沙的作用,年平均增加排沙量均在50万m3左右,各方案相差不大。综合来看,水库下泄流量先减小后增大再减小的沙峰排沙调度方案为较佳方案。表8.5-8新水沙系列三峡水库沙峰排沙调度水库排沙年平均增加量......

2023-06-21

作为小沙街道王家村宗族祠堂,探究其来源,在舟山发展史上却有其不可磨灭的重要影响。王国祚认为翁洲兴废关系到海疆安全,海疆弃守则海盗骚扰沿海,内地的盗贼亦易流窜海上。20世纪60年代,“破四旧”期间,村民们在村对面、马岙至小沙公路北侧的外桩墩挖坟时无意中发现。槐花井在紫微侯家,有老槐树;潭陈井在小沙潭陈村,有老香樟树,故民间有“南有槐花井,北有潭陈井”之称。井是潭的组成部分,或潭井相通。......

2023-10-15

悬移质输沙量的年内分配可由各月输沙量或汛期输沙量占全年输沙量的相对百分比表示。在资料不足或缺乏时,则常用水文比拟法,移用参证流域输沙量的典型年内分配,作为设计流域悬移质输沙量的代表年内分配。表G3.2我国北方多沙河流悬移质统计参数表注Km为实测年最大输沙量与均值的比值。该参证流域的悬移质多年平均年侵蚀模数,多年平均年输沙量年内分配见表G3.3所列。......

2023-06-21

人工清沙每工日可清运2 m3,每工日按工区一线工人平均工资52.92元计算,每清1 m3成本26.46元;如每工日按社会平均工资23.98元计算,每清1 m3成本11.99元。根据试验结果,认为采用75 kW推土机和2.5 m3轮式装载机较为合适。为了克服2.5 m3轮式装载机清运范围较小,特别是沙丘前移埋压公路清沙效果较差、易造成“二次积沙”的缺点,开展了人工与机械组合清沙试验。路面清沙实际上只是一种简单劳动,并无太多的技术而言。......

2023-09-22

进行NH4NO3扩散试验的主要目的,是以NH4NO3作为以水相迁移为主的物质代表,通过试验研究硝酸铵在清水和含沙水流中的扩散,来推测泥沙的存在对水沙两相同时迁移物质的液相部分扩散过程的影响。NH4NO3扩散试验的结果也可用来与水沙两相同时迁移的物质的相应过程从多方面进行对比分析。表8-4NH4NO3扩散试验的试验条件试验中的最大含沙量约为20kg/m3,体积百分比0.0076,故忽略沙所占体积。......

2023-06-22

小浪底水库调水调沙可明显提高下游河道过洪能力。小浪底水库运用初期调水调沙应尽量避免下泄较大流量。小浪底水库调水调沙应充分发挥异重流排沙的作用。但若调控流量超过平滩流量以后,水流漫滩,不仅降低对河道的冲刷能力,反而增加了滩区的淹没损失。尽快完善黄河下游河道综合治理措施。随着调水调沙试验的持续,一些地方的河势会发生相应调整,主流发生摆动,滩地坍塌。......

2023-06-23

黄土高原区具有复杂的地质地貌特征和特殊的气候特征,这些特征因素作为流域产沙的主要动力或影响因素,其不同的组合造成了流域内过程复杂、机理迥异的产沙现象。这些资料充分表明黄土高原区高度集中的暴雨是流域产沙的主要初始动力。......

2023-06-22

相关推荐