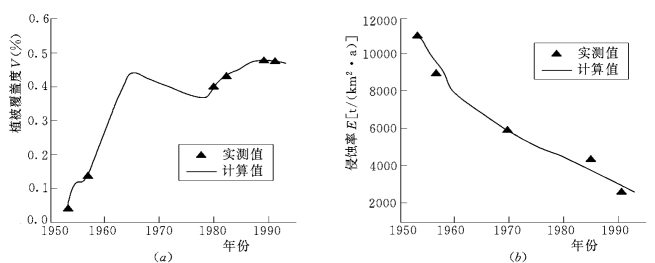

植被—侵蚀动力学模型首先应用于中国西部的黄土高原和云南小江流域。图7-13 、给出了植被侵蚀动力学方程组的计算曲线与实测植被覆盖度和侵蚀率滑动平均值的变化过程之对比。根据野外调查和收集的资料,经过多次试算初步确定了这个地区的植被—侵蚀动力学参数:该地区很少出现旱灾,最主要的生态应力是人类活动。......

2023-06-22

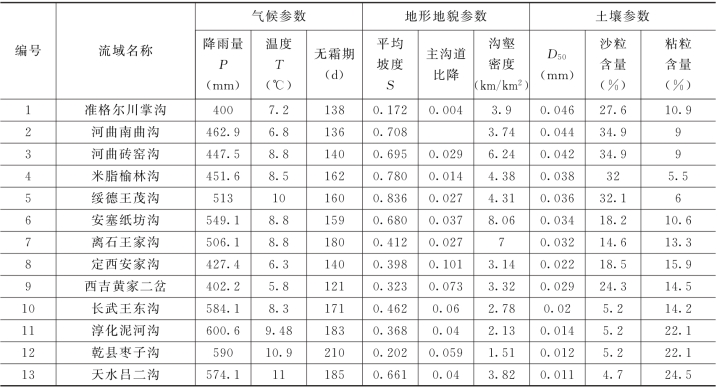

黄土高原是黄河流域的主要产沙区,也是我国水土流失最为严重的地区。自20世纪50年代末以来,我国一直将这一地区作为黄河流域乃至我国水土流失的重点治理区,40余年来取得了十分显著的成效。黄土高原水土流失治理依据水土流失的轻重程度以及地形、气候、土壤、植被等特点可划分为不同类型区,并以小流域为代表。选取了13个典型小流域,分别代表风沙区、黄土丘陵沟壑区、黄土高原沟壑区等各类型区,可以作为黄土高原水土流失各类型区的代表。图7-23显示了13个小流域所在市县位置。这些小流域的相关资料从以下文献得到 (蒋定生,1997;唐克丽等,2004;杨文治等,1992;江忠善等,2004)。各小流域名称及气候、地形地貌、土壤特性见表7-4。其中平均坡度是根据小流域地貌坡度组成经计算得到,即将每一坡度分级的中值乘以相应坡度分级面积占流域总面积比例,然后相加并取正切值得到。黄土颗粒中径D50以及沙粒含量 (>0.05mm)及粘粒含量(<0.001mm)由文献 (蒋定生,1997)不同地带黄土颗粒组成表中各小流域所在市县黄土粒径分布整理得到。

图7-23 黄土高原中径变化及13个典型小流域所在县市分布图

表7-4 典型小流域及其气候、地形、土壤特性参数

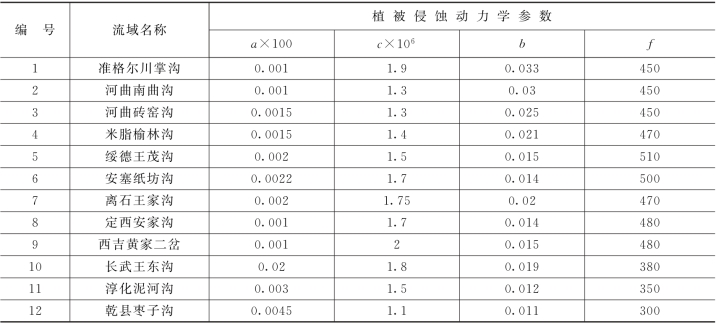

通过收集整理各小流域植被覆盖度、侵蚀模数及人类活动影响等相关资料,植被—侵蚀动力学参数a、c、b、f 的取值可采用试算法确定,结果列入表7-5。黄土高原植被—侵蚀动力学参数有如下特点:参数a 值较小,基本上在0.001~0.0045a-1之间,与黄土高原气候条件相符;参数c变化范围较小,基本上在1×10-6~2×10-6km2/a之间;参数b值基本在0.01~0.033 a-1之间;参数f 值则在300~500 t/ (km2·a2)左右变化。

表7-5 黄土高原典型小流域植被—侵蚀动力学参数取值(王费新,王兆印,2006b)

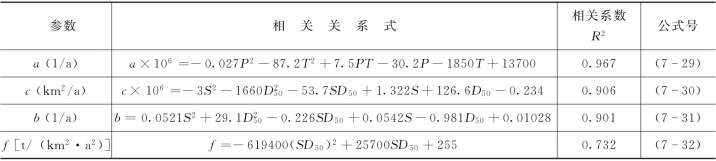

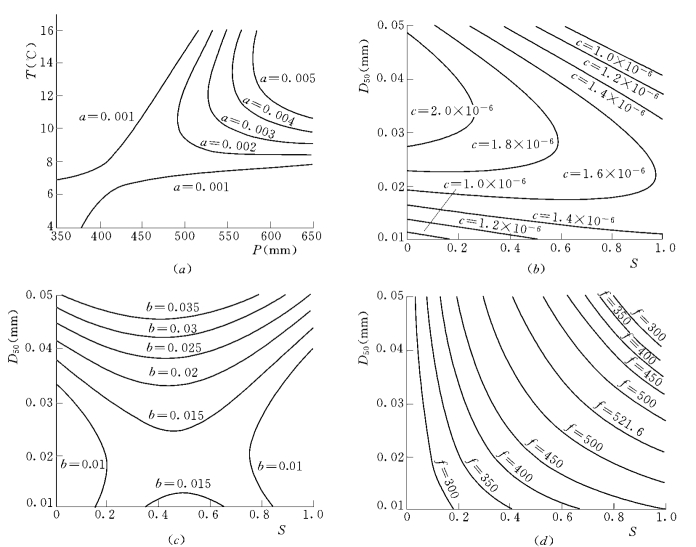

分析参数a、c、b、f 与流域气候、地形及土壤特性之间的单参数相关关系,结果表明参数a与流域气温、降雨及无霜期之间有较强的相关性,参数b与土壤中径 (D50)及沙粒粘粒含量比值有一定的相关性,参数f 与粘粒含量、D50、沙粒粘粒含量比值有一定的相关性,而参数c与各参数之间相关性较差。但以上相关系数大都在0.7以下。进一步,考虑a、c、b、f 与流域气候、地形地貌及土壤特性各参数组合的相关关系。结合实际情况,现选取气温T、降雨P、中径D50、平均坡度S 4个参数,并只考虑参数a与P、T,参数c、b、f 与D50及S 之间的相关性。考虑采用两种曲线形式,第一种将组合参数的乘积作为新的参数,采用一元二次多项式模型;第二种采用二元正交多项式回归模型。

7.6.1.1 植被—侵蚀动力学参数与流域气候、 地形、 土壤特性关系

经分析、计算和比较,得到参数a与P、T,参数c、b、f 与D50及S 之间的相关关系式,见表7-6。

表7-6 小流域参数a、c、b、f与流域气温、降雨、中径、平均坡度参数相关关系

由表7-6可见,参数a与流域年均气温T、年均降雨量P 之间具有显著的相关关系,参数c、b、f 与流域平均坡度S、土壤中径D50具有较明显的相关关系,相关系数都在0.7以上。

7.6.1.2 小流域植被—侵蚀动力学模型模拟实例

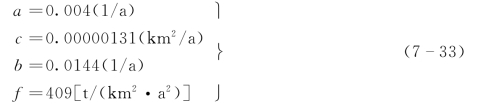

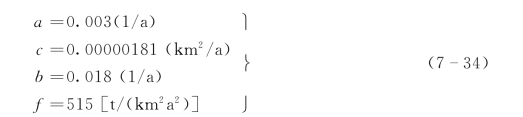

为了检验以上关系式的适用性,现将其应用于吕二沟小流域。吕二沟小流域是渭河支流藉河右岸一条支流,属黄土丘陵沟壑区第三副区,测站控制面积12.01km2,流域内丘陵起伏,沟壑纵横。该流域于1953年被列为丘三区典型小流域开展综合治理(高小平等,1995;张志强等,2005)。吕二沟小流域气候、土壤及地形参数见表7-4。将这些参数代入表7-6中的公式可得植被—侵蚀动力学4个参数值:

将式(7-33)代入植被—侵蚀动力学模型,计算得到吕二沟小流域植被覆盖度及侵蚀模数变化过程。图7-24显示计算植被覆盖度及侵蚀模数变化与实测结果的对比,表明采用表7-6给出的经验公式估算参数值的结果与小流域实际情况符合较好。利用流域气候、土壤及地形的相关数据和表7-6中的公式估算植被—侵蚀动力学参数a、c、b、f 是可行的,可以推广应用到黄土高原其他小流域。

7.6.1.3 植被—侵蚀动力学4个参数取值分布图

图7-24 吕二沟小流域

(a)植被覆盖度;(b)侵蚀率变化过程实测值与计算值对比

由式(7-29)~式(7-32)可以做出各参数在不同温度T、降雨量P 或平均坡度S、土壤中径D50组合情况下取值分布图(见图7-25),利用这些图表可以方便地查询各小流域各参数取值,并分析比较不同参数 (P、T、S、D50)对植被—侵蚀动力学各参数取值的影响。

图7-25 黄土高原植被—侵蚀动力学参数取值分布图(王费新,王兆印,2006b)

7.6.1.4 小流域应用

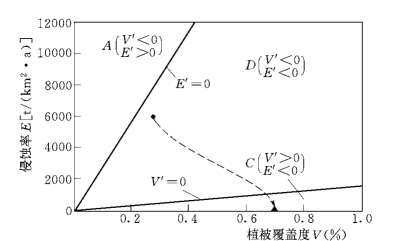

对于黄土高原的小流域,由图7-25和流域降雨量、平均温度、平均坡度以及土壤特性可以得到植被—侵蚀动力学参数,做出植被—侵蚀状态图,可以据此分析植被—侵蚀演变趋势,对水土保持措施效益做出评价,进一步提出治理方略。下面以燕儿沟小流域为例,进行简要说明。燕儿沟小流域位于延安市南3km 处,属黄土高原丘陵沟壑区第2副区,主沟长8.6km,流域面积46.88 km2。流域内地形复杂,沟壑纵横。流域处于暖温带半湿润气候向半干旱气候过渡带,年平均气温9.8℃,多年平均降水量为558.4mm,主要集中在6~9月,且多以暴雨形式出现。流域内成土母质为黄土,由图7-23查得土壤中径D50=0.031mm;平均坡度为29.5°左右,取S=0.566。治理前(1997年)流域植被覆盖度仅为27.21%,侵蚀率达6000t/ (km2·a)以上。经过集中整治,2003年燕儿沟小流域生态环境得到了明显改善,植被覆盖度超过70%,侵蚀模数下降到79 t/km2·a(刘普灵等,2005;琚彤军等,2000)。

利用以上相关数据和图7-26或者式 (7-29)~式 (7-32),得到植被—侵蚀动力学各参数值:

图7-26 燕儿沟植被—侵蚀状态图

— 治理前; —治理后

将式(7-34)代入式 (7-27),做出燕儿沟小流域植被—侵蚀状态图 (图7-26)。比较图7-26和图7-21 (a),可见同处于黄土高原丘陵沟壑区的王家沟小流域和燕儿沟小流域植被—侵蚀状态图非常接近,后者C 区略大于前者,A 区略小于前者,这两个小流域自然特性相近,同处于生态脆弱区,后者自然状况略好于前者。治理前,燕儿沟小流域处于D 区,且距离分界线E′=0很近,如果不治理,则若干年后该小流域会进入侵蚀自动增加、植被覆盖度降低的A 区,生态环境将进一步恶化。1998~2003年,小流域进行了高强度治理,取得了很大成效,植被覆盖度大大增加,土壤侵蚀得到有效控制,植被—侵蚀状态进入C 区。但由于C 区较小,仍需要加强管理,以防止意外植被破坏和增加侵蚀使植被—侵蚀状态返回D 区。

有关泥沙研究进展的文章

植被—侵蚀动力学模型首先应用于中国西部的黄土高原和云南小江流域。图7-13 、给出了植被侵蚀动力学方程组的计算曲线与实测植被覆盖度和侵蚀率滑动平均值的变化过程之对比。根据野外调查和收集的资料,经过多次试算初步确定了这个地区的植被—侵蚀动力学参数:该地区很少出现旱灾,最主要的生态应力是人类活动。......

2023-06-22

南方红壤区主要分布在赣南赣江上游、广东东部山地丘陵区等地。根据对广东东江流域实地考察,和对广东惠阳上杨试验站、江西兴国县塘背河小流域的植被—侵蚀动力学模拟,发现这一带植被破坏后可以快速修复。从图上看该区是全国各植被—侵蚀动力学分区中自然条件最为优越的一个区。目前广东省及江西省整体上都位于良性的C 区,且距离C 区与D 区的分界线较远。图7-34南方红壤侵蚀区植被—侵蚀状态图......

2023-06-22

应用植被—侵蚀动力学理论可以分析我国典型水土流失和生态退化地区的植被—侵蚀演变趋势,探讨人类活动的影响,以及能否和如何彻底改善这些地区的生态面貌。为此本节先对资料较多的黄土高原地区利用已经确定的流域植被—侵蚀动力学参数与流域气候土壤和地形进行相关分析,找出它们之间的经验关系。然后对全国4个主要流域进行植被—侵蚀动力学分析。......

2023-06-22

黄土高原以流水侵蚀为主,其边缘山地以重力侵蚀为主。表7-7黄土高原各水土流失分区植被—侵蚀动力学参数取值及植被—侵蚀现状图7-28黄土高原植被—侵蚀动力学分区图植被—侵蚀状态图是分析研究植被和侵蚀演变趋势的重要工具。说明黄土高原各分区增加植被都能有效控制侵蚀,而控制侵蚀对于改善植被作用不大。如果没有人类的管理,黄土高原的植被不会自动增加,土壤侵蚀会继续加重。......

2023-06-22

植被覆盖度抑制降雨侵蚀,而侵蚀又破坏植被,二者的相互作用遵循一定的动力学规律,同时又受到各种生态应力的干扰。在植被—侵蚀动力学中,植被对侵蚀率的控制作用反映在侵蚀率的长期变化上,所以应该采用滑动平均值。......

2023-06-22

土壤侵蚀是河流泥沙的主要来源,而流域植被发育是控制侵蚀的最根本措施。植被和侵蚀二者都是流域生态变化和河床演变的主要动力。分析表明,黄土高原大部分地区都需要人类不断地植树造林和管理才能维持一定的植被。只有东南部的黄土高原沟壑区可能永久改善植被状态,形成自我修复和维持的良性生态系统。......

2023-06-22

长江上游流域横跨我国地势的三大阶梯,水土流失严重。长江上游地区这种气候特点一方面受到地势地貌的影响,另一方面影响区域植被发育、土壤特性,并一定程度上影响和改变了区域的地形地貌。)图7-32 给出了长江上游高寒湿润区的植被—侵蚀状态图。本区其他地区的植被—侵蚀现状应与之类似。由于人类活动影响较小,因此侵蚀不甚严重。式用作高寒湿润区植被—侵蚀动力学参数取值。......

2023-06-22

图中V′=0,E′=0的两条直线将V—E 坐标平面划分成三区:如果知道参数a、c、b、f 值,就可以做出植被—侵蚀状态图。类似地,对于黄土高原安家沟流域,参数值由式 给出,可以得出植被—侵蚀状态图如图7-17所示。D 区:V′<0,E′<0,处于此区的植被—侵蚀状态不稳定,植被和侵蚀率都减少。图7-16中标出了小江流域、黑水河流域和深沟流域目前的植被—侵蚀状态。......

2023-06-22

相关推荐